ロジスティクス物流危機の解決に向けて事業者の物流戦略が問われているが、今後は効率化だけではなく環境取り組みでの企業姿勢も、より厳しい目で見られることになる。CO2排出量の削減、資源の有効利用など、企業ごとの積極的な活動が期待されるが、それに伴う投資や仕組みの確立は、物流効率化以上にハードルが高い目標となる。

それだけに、食品トレー製造のトップメーカーであるエフピコの取り組みには学ぶべきところが多い。同社は、使用済みの食品トレーを回収して再び食品トレーとして再生する「トレーtoトレー」の仕組みを構築、1990年には世界で初めての「循環型リサイクル」を実現した。独自のリサイクル・循環物流の構築でも、他の追随を許さない企業である。

循環型リサイクルの道なき道を開拓

循環型リサイクルの道なき道を開拓

同社が、循環型リサイクルに取り組むきっかけとは何だったのか。営業企画部セールスブランディング課の河西敦司氏は、急増するごみの社会問題化が、1975年に広島市の「ごみ非常事態宣言」という形で顕在化したことが影響したという。福山市を創業地とする同社でもごみ問題への取り組み、使い終わりの食品容器をただごみとしない、リサイクル活動への検証を深める契機となったという。さらに同時期、世界的に企業の環境への責任を問う声が高まり、「当時米国では、大手ファーストフード店で使用していた発砲スチロール製容器の見直し気運が高まっていた。こうした動きが国内に波及するのを見越し、先手を打って先進的なリサイクルの仕組みを作ることは、社会の変化に左右されない、私たちの事業を守るためにも必要な取り組みだった」(河西氏)と振り返る。

創業者である故・小松安弘氏の発案で始まった循環型リサイクルへの取り組みは、社内外に大きな波紋を呼んだという。なにしろ、使用済み食品トレーの選別、洗浄、再原料化、再製品化までを行う「リサイクルセンター」の開設や運営にかかる莫大なコストはもちろん、「使用済みトレーを回収する仕組み作りも、自社だけでできるものではない。スーパーマーケットや包材問屋、なによりも消費者の理解と協力を求めるために、多大な労力を要する取り組みだった」(河西氏)

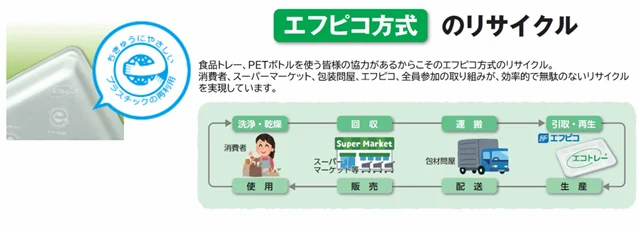

エフピコが構築したのは、同社が「生産」した製品を、包材問屋が「配送」、スーパーが「販売」し、消費者に届けられるという一方通行の流れに加え、消費者はトレーを「洗浄・乾燥」させ、スーパーで「回収」、包材問屋が「引き取り」、エフピコで「再生」するという円環状の流れ。営業企画部セールスブランディング課チーフマネージャーの柳瀬恭介氏は、この「エフピコ方式」と呼ばれる循環型リサイクルの確立には「売り上げの半分以上を費やした」と説明する。もともと1枚あたりは安価な食品トレーを、リサイクル用インフラコストや人件費を上乗せしたエコトレーに再生することの合理性も議論されたことだろう。実際に、リサイクル取り組み・エコトレー製造のスタートから、収支のバランスがとれる状況となるには15年を要したといい、現在もリサイクル原料の価格高騰などに左右される状況は続く。とてもではないが「割の良い商売」だけを目指しては継続できないのは明らかだ。

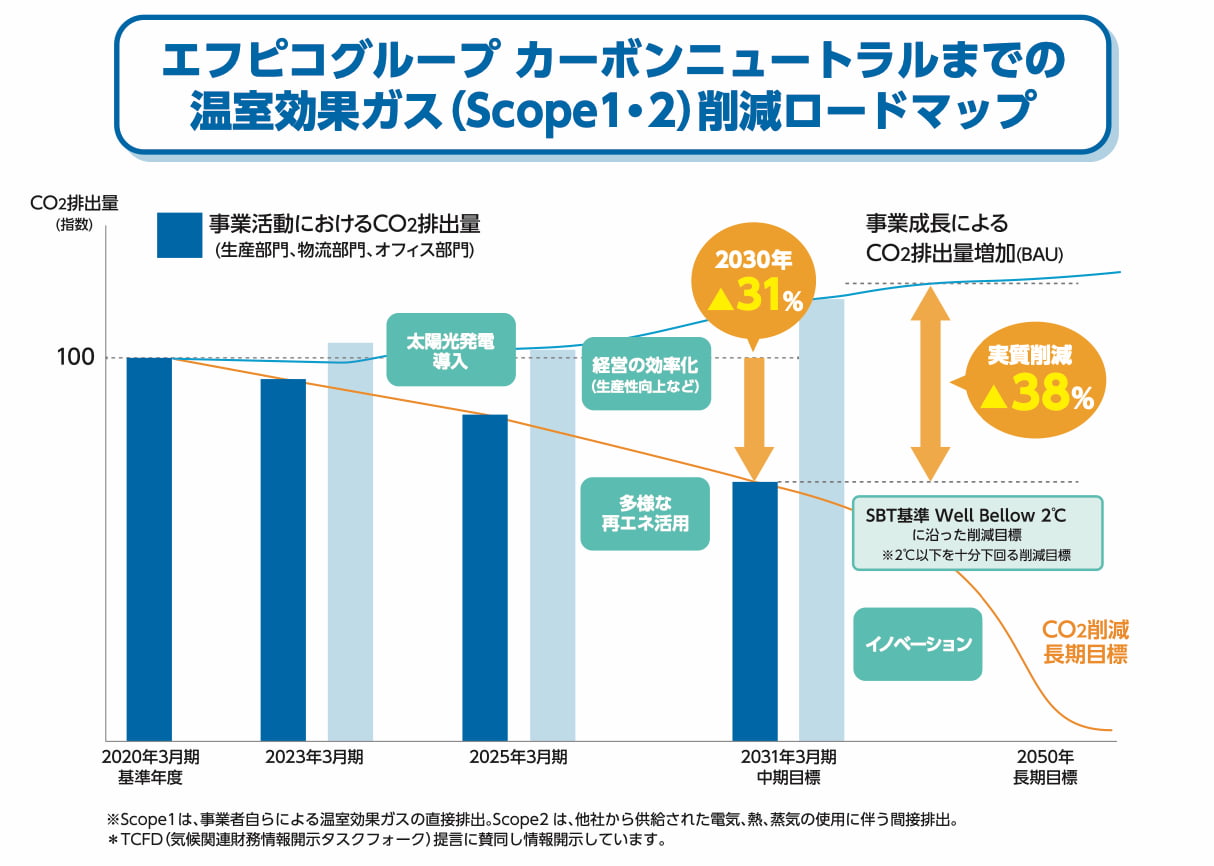

それでも、エコトレー普及によるCO2削減は、具体的な成果として表れている。再生したエコトレー製品は、バージン原料使用のトレーと比較してCO2排出量を30%削減する。さらに昨年からはリサイクル工場で太陽光発電の使用を進めることで、そのCO2削減効果を37%にまで高めることに成功した。トレーtoトレーだけではなく、ペット素材をエコAPETと呼ばれる容器へ再生する「ボトルto透明容器」の取り組みでもCO2削減30%を実現しており、エコ製品販売によるCO2削減貢献量が、自社グループ事業活動でのCO2排出量を上回るという事業価値を創出している。「31年度3月期までの中期目標では、20年度比で、自社事業活動でのCO2排出量31%削減、エコ製品によるCO2排出削減量27万2000トン、50年度までには事業活動でのCO2排出量実質ゼロが目標。エコ製品販売によるCO2削減効果をますます増加させていくとともに、現在30%程度の回収率をさらに底上げすることなども重要」(柳瀬氏)と次の目標を見据える。

今では、エコ製品は売上比率51%を占める主力製品だ。「現在研究開発を続けている、色付きのトレーをエコトレーへと再生できる技術、ポリスチレンの完全循環が実装できれば、さらにエコトレー増産することは可能」(河西氏)と、中長期目標達成に向けた取り組みも進化する。

自社事業を守ることをきっかけとした、同社の粘り強いリサイクル活動は、ことし3月までに「東京ドームの容積151杯分のリサイクル量」「200リットル入りドラム缶802万本分の原油節約」「ごみ処理費用997億円の削減」などの実績となり、同社が道なき道を開拓した成果として、リサイクル物流のあり方を示唆するものとなっている。

現在は、全国6か所の「選別センター」、3か所の「リサイクル工場」を運用し、多様な人材の積極雇用にも貢献している。食品トレーの回収拠点店舗数は1万1000店を超えた。さらには、スーパー各社が回収ボックスを設置するだけではなく、地域のエコリーダーとして水平リサイクルに主体的に取り組むストアtoストアへと活動を深化させ、CO2排出削減効果を具体化する連携「エコストア協働宣言」を120社4070店舗に拡大している。スーパーにはトレー回収によるCO2削減量を定期的に報告し、店舗の環境貢献として数値化、さらに再生したエコトレーの使用によるCO2削減効果も提示することで、店舗起点の活動のさらなる推進を促す。

物流危機見据えた独自のSCMシステムによる最適化

物流危機見据えた独自のSCMシステムによる最適化

物流面でも同社は独自の体制を整える。1万2000種類に及ぶ同社製品を安定して届けるために現在は全国9か所に物流拠点を設けている。なかでも23年に稼働開始した関西工場・ハブセンターは、24年問題で対応が求められたドライバーの運転時間の制限に対応したもの。関西の大型商圏をターゲットとする同センターの稼働によって、全国9か所の配送センターから半径100キロ以内に日本の総人口の85%を収める配送ネットワークを確立し、これまでは規定を超える運転時間が必要だった配送コースを無くすことに成功した。また、効率化マテハンの導入や独自のパレット開発などで荷待ち・荷役時間の大幅な削減にも成功したという。

企業内サプライチェーン構築において、開発・製造の前段階との連携が課題となる企業も多いなか、同社グループでは「調達」や「マーケティング」から販売後の「リサイクル」までが連携するSCM(サプライチェーン・マネジメント)システムを機能させている。SCMシステムでは、営業部門の販売計画をもとに生産計画を立案し、資材の調達計画、製品の供給計画・在庫計画までを一元管理。また、生産に欠かせない金型も需要に応じて計画的に生産工場へ移動するなど、コスト削減効果の大きい需要地生産を拡大し、納品先への効率的な配送を可能することによって流通コストの最適化を実現している。

脱プラではなく活プラへ、消費者にも意識変容を促す

脱プラではなく活プラへ、消費者にも意識変容を促す

エフピコ方式では、消費者が重要なサプライチェーンの一員としての役割を担うことが、一方通行の物流との最大の違いだ。リサイクル可能な食品トレーの選別、容器の洗浄と回収、回収ボックスの持ち込みによって、続く工程へのスムーズで効率的に連携することが求められる。そのためエフピコでは、環境啓発の活動にも力を入れ、学校への出前授業やイベント開催、工場見学受け入れによる周知も強化する。営業企画部セールスブランディング課の大野菜々氏は、「すでに分別回収が当たり前となった世代こそが、リサイクル活動をもう一歩先に進める原動力となってくれるのでは。リサイクルの意義は理解していても、実際の行動に移すまでには至っていないのが現状。ごみの分別が日常の作業となったように、使用済みトレーをスーパー店頭まで持ち込むことも当たり前になるよう、粘り強く活動を続けていきたい」という。

プラスチック製品などは、これまで定期的に社会の逆風に晒されてきた。レジ袋有料化やプラ製ストロー排除なども記憶に新しいが、かえってプラ製品にはプラ製品にしかない良さがあること、生活に欠かせないものだと思い知らされる機会となったようにも感じる。大切なのは、正しい処理、分別、再利用など、一人一人の意識をさらに高めること。同社執行役員営業企画統括部統括マネージャーの鳥越秀志氏は、「私たちの取り組みが、ただ悪者とするだけの“脱プラ”ではなく、賢く便利に正しく使う“活プラ”へとつながってほしい」と語る。社会の変化にも、自ら活プラ取り組みを体現・主導することで、持続的な社会形成への回答も示す。

当初は、同様なリサイクル、エコ活動への取り組み活動を模索している事業者の参考になればとの思いでの取材だったが、話を聞けば聞くほど、他社が簡単には模倣できない領域に挑戦していることを痛感する。それだけ、リサイクルをバリューチェーンに取り入れた循環型ネットワークの構築には、相当の覚悟と持久力、強力なリーダーシップも必要ということだろう。

それでも本気で環境貢献を考えている、エフピコのような体力・持久力はなくてもできることから始めたいという事業者にアドバイスできることはないかとの問いかけには、「私たちも地域の清掃活動に参加して、そこから気づきを得ることも少なくない。道端に捨てられたペットボトル1つからも、さまざまに思うことがあるはず。故郷をきれいにしたい、子どもたちにきれいな町を残したいという思いを培うことから、それぞれにできるリサイクル活動を検討することがまずは前提ではないか」(柳瀬氏)と答えてくれた。

▲(左から)大野氏、河西氏、鳥越氏、柳瀬氏

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。