ロジスティクスコロナ禍や各種コストの高騰をものともせず、急成長を続けるフジトランスポート(奈良市)。物流の2024年問題がいよいよ現実のものとなった今、どのような対策を打ち出していくのか。

LOGISTICS TODAY主催のイベント、「運送会社社長のためのポスト24年問題生存対策会議2days」の1日目には松岡弘晃社長が登壇した。

避けられない運送業におけるM&Aの動き

避けられない運送業におけるM&Aの動き

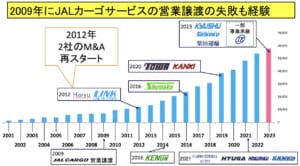

松岡氏は14年ごろからM&Aに注力し、今日までに多数の企業を傘下に収めてきた。物流業界におけるM&Aの勢いはとどまることを知らず、現在6万3000以上あるトラック運送会社が、5年後には3万にまで集約するという見方もある。

▲フジトランスポートの松岡弘晃社長

運送会社の集約について語るとき、避けては通れないのが24年問題だ。トラックドライバーの労働時間が制限されたことで、十分な輸送能力を発揮できなくなった運送会社は少なくない。

そんななか、フジトランスポートはその組織力を生かし、ドライバーの労働時間を短縮しつつ、給与の増額を図る。規模が大きい組織だからこそできる改革があることを、身をもって示した形だ。

多重下請け構造が常態化している運送業界では、下層の運送会社ほど利益率が低くなる。賃金はそのまま、労働時間は短く、という政府の要望を受け入れるだけの地力がない企業も多い。

フジトランスポートがM&Aによって組織力を高めている背景には、高い利益率を確保したいという狙いもある。「運送業は薄利多売。とにかくトラックの台数を増やすことで売り上げを伸ばすのが真っ当な成長の仕方。船に例えると分かりやすいが、大きな船ほど安定しやすく、傾きにくい」と松岡氏。ここでいう大きな船をつくるためにも、運送業界でM&Aによる集約が加速するのは、至極当然の流れといえるだろう。

荷主に対してフェアな運賃交渉、条件交渉ができることは大手ならではの強みだ。松岡氏も「3次請け、4次請けの企業はそもそも交渉の場に立てないことが多い」と言う。

24年問題を乗り越える、フジトランスポートなりの施策

24年問題を乗り越える、フジトランスポートなりの施策

フジトランスポートはどうやってここまでの事業拡大を成し得たのか。その秘訣はチャンスを的確に捉える力にあるようだ。

フジトランスポートはコロナ禍にあって大規模な投資を敢行。コロナ禍以降に51もの拠点を増やすことに成功している。同社はリーマンショックの際にも積極的な投資を行うことで成長を遂げた。コロナ禍での動きも、それに倣った形だ。逆境をチャンスに変える力が、フジトランスポートにはある。

もちろん良いことばかりではなく、M&Aで手痛い失敗をしたこともあるという。とある企業を買収、人やトラック、業務を引き継いだものの、2年余りで経営から手を引かざるを得ない事態となった。これはM&Aは慎重に行うべきものだということを示す好例だろう。

24年問題に際して、松岡氏はM&Aのほかにもいくつかの施策を打った。

まずは大手運送会社が法律を順守することの大切さを、従業員に向けて訴えかけること。松岡氏によると、給与の低下を懸念するドライバーはもちろん、影響力を保ちたい荷主企業から反発の声が多数上がったという。「荷主の2-3割からは理解が得られなかった」と松岡氏。それでも順法意識を保ち続けたのは大手としての自覚と責任感あってのことだろう。

内製化にも力を入れる。フジトランスポートは業務の効率アップを目的とした「マルチトラック」を開発。このトラックはその名の通りマルチな使い方ができることが強みだ。

▲フジトランスポートのマルチトラック

運送業者が抱える問題の一つに、トラックの種類が多すぎることが挙げられる。取引先である荷主の要望に応えた結果、非常に限定的な使い方しかできないトラックが増えてしまったのだ。こういったトラックは特定の荷主からの依頼が減ってしまうと途端に役に立たなくなる。その点を考慮し、マルチトラックは荷主側の要望に応えられるだけの能力を維持しつつ、先鋭化しすぎない設計を心がけた。

またフジトランスポートのトラックは従来のトラックよりもボディーが長く、積載量が多い。松岡氏は「一度にたくさん運んだ分は運賃に上乗せできる。荷主側からしても荷物を一気に運べる仕様は喜ばれる」と話す。

さらにフジトランスポートは各所に自家用の給油所を設置。これによって燃料を大量に仕入れることが可能になり、年間では2-3億円のコストカットを実現した。しかも備蓄ができるので、震災など有事の際にも燃料を確保することが可能で、平常時のように業務を続けることができるという。

さらなるコストカットのため、車両の整備も自社で行う。そうすることで無駄な出費を抑えるとともに、現場のスピード感に合った迅速な対応ができる。

「買う」だけがM&Aではない。「買われる側」のメリットとは

「買う」だけがM&Aではない。「買われる側」のメリットとは

イベントにはM&Aを利用して、フジトランスポートの傘下に入った静岡運送の増田和幸氏もリモートで登壇。当時の心境や、M&Aによって生じた変化などについて語ってくれた。

▲静岡運送の増田和幸氏

増田氏は当時について振り返り、「M&Aについて聞いたときは不安でいっぱいだった。具体的なイメージも持てず、ただただ恐怖だけを感じていた」と話した。仕事内容の変化に対応できず、辞職していったドライバーも多かったという。

しかし、買収後9年目を迎えた今となってはプラスに感じることの方が多いようだ。「前社長は経営方針が定めることができず、悩んでいた。今は会社が目指すべき場所がはっきりしているので従業員の間にも一体感がある」(増田氏)

24年問題は運送事業者にとって逆風にほかならない。しかし、フジトランスポートにはコロナ禍にあってもなお事業を拡大させた実績を持つなど、逆境に強い。運送事業者の課題である人材確保についても、自社ドライバーをユーチューバーとして活躍させるなど、SNSを使った独自の戦略を用いて新規ドライバーを獲得し続けている。

当面の間、M&Aによる事業拡大はフジトランスポートが物流事業者としての総合力を高め、24年問題を乗り越えるための武器であり続けることだろう。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com