話題「あの貨物、今どこにあるんだ?」

コロナ禍の混乱期、世界中のサプライチェーンが麻痺するなかで、多くの日本企業の経営層から物流部門にこの問いが突きつけられた。しかし、その答えを即座に提示できた担当者は、果たしてどれだけいただろうか。

長年、国際物流業務の大部分を特定のフォワーダーや3PL事業者に「丸投げ」してきた企業にとって、この問いは悪夢の始まりだった。担当者は慌ててフォワーダーに電話をかけ、その返事を待って社内に報告する。まさに伝言ゲームだ。遅延の根本原因も、生産計画への影響度も分からない。自社のサプライチェーンでありながら、その実態を誰一人として正確に把握できていない──。この苦い経験は、多くの企業に「フォワーダー依存」という長年の慣習が、平時では効率的に見えても、有事には致命的なリスクとなり得ることを痛感させた。

この教訓から今、大手製造業を中心に、国際物流の主導権を自社の手に取り戻そうとする「貿易業務の自社回帰」という大きな潮流が生まれている。彼らはなぜ、そしてどのようにして、この困難な変革に挑んでいるのか。その最前線で、数々のエンタープライズ企業の変革を支援するPortX(ポートエックス、東京都新宿区)の熊本拓歩氏(ドメインエキスパート)と山岸龍一氏(セールスアカウントエグゼクティブ)の話から、これからのグローバルサプライチェーン管理の在り方を探る。

コロナ禍が暴いた、国際物流の2つの「ブラックボックス」

コロナ禍が暴いた、国際物流の2つの「ブラックボックス」

「2010年頃から3PLへの業務委託が主流となりましたが、コロナ禍でサプライチェーンが全く予測不可能になり、潮目が変わりました。自分たちで状況を把握し、コントロールする必要性が一気に高まったのです」。PortXの熊本氏は、自社回帰の動きが加速した背景をそう語る。

▲PortXドメインエキスパートの熊本拓歩氏

この動きの根底にあるのは、多くの企業が抱える2つの根深い「ブラックボックス」問題だ。

一つは「オペレーションのブラックボックス」だ。熊本氏によると、ある大手メーカーでは、海外拠点からインボイスの価格間違いを指摘されても、物流部門では対応できなかったという。担当者は事業部に確認を依頼し、事業部は生産部門に原価を確認し、営業担当が価格を修正して、ようやく物流部門経由で海外拠点に返信する。物流部門がハブであるはずが、単なる「情報の右から左への取次役」に成り下がり、膨大な時間と手間を浪費していた。誰が、いつ、何をすべきかというワークフローが分断・属人化し、サプライチェーン全体のリードタイムを悪化させる元凶となっていたのだ。

そしてもう一つが「コストのブラックボックス」である。山岸氏は、「選定時の闇と請求時の闇がコスト増につながっている」と指摘する。部門や担当者ごとに付き合いの長い「お得意フォワーダー」がいて、最適な運賃が選定されているかどうかが不透明。請求書が来ても、その妥当性を検証する術がなく、言われるがままに支払う。「物流費は税金のようなもの」という諦めにも似た空気が、コスト削減の機会を奪っていた。

これらのブラックボックスは、平時では「しょうがないこと」として見過ごされてきた。しかし、経営層からサプライチェーンの状況を厳しく問われるようになった今、物流部門が「管理できていない」こと自体が、深刻な経営課題として認識されるようになったのである。

主導権を取り戻すプラットフォームという選択肢

主導権を取り戻すプラットフォームという選択肢

こうした課題に対し、企業が求めるのは、分断された業務と情報を一つにつなぎ、物流の主導権を取り戻すためのプラットフォームだ。PortXが提供する輸送管理クラウド「PortX Works(ワークス)」と動静管理クラウド「PortX Trace(トレース)」は、まさにその思想を具現化したものといえる。

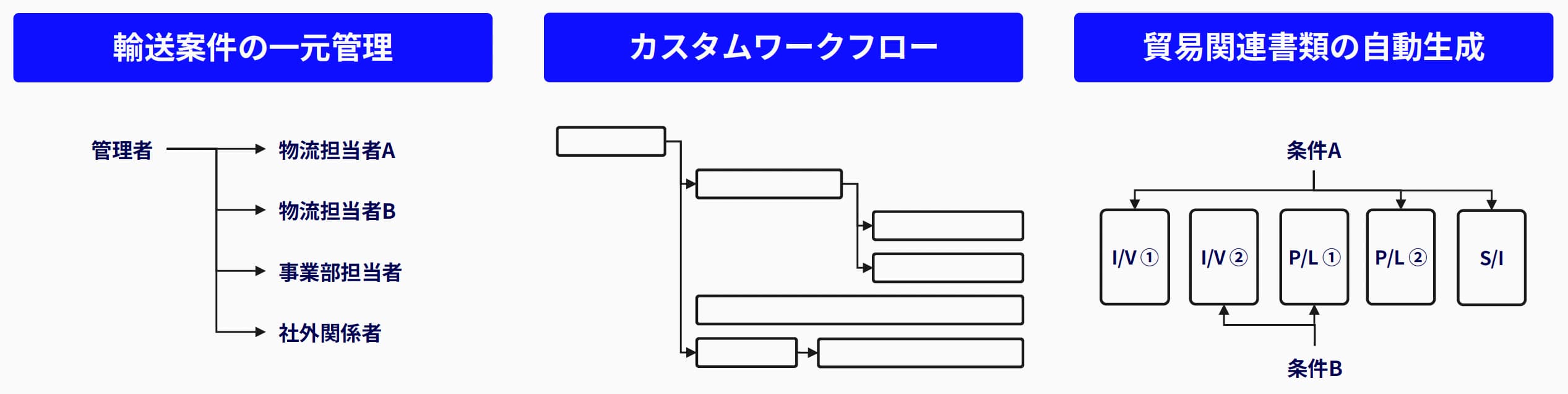

PortX Worksは、輸送案件の発生から船積みまでの煩雑な業務プロセス、すなわち「オペレーションのブラックボックス」の解消を狙う。PO(発注書)データなどを起点に輸送案件が自動で作成され、事前に設定した条件に応じて、関係者へのタスク割り当てや貿易書類の作成などがカスタムワークフローに沿って自動設計される。これまでメールやExcel、電話で行われていたバラバラな依頼や確認作業がプラットフォーム上に集約され、物流部門はサプライチェーンの「コントロールタワー」としての役割を果たすことが期待される。

▲PortX Worksの主要機能

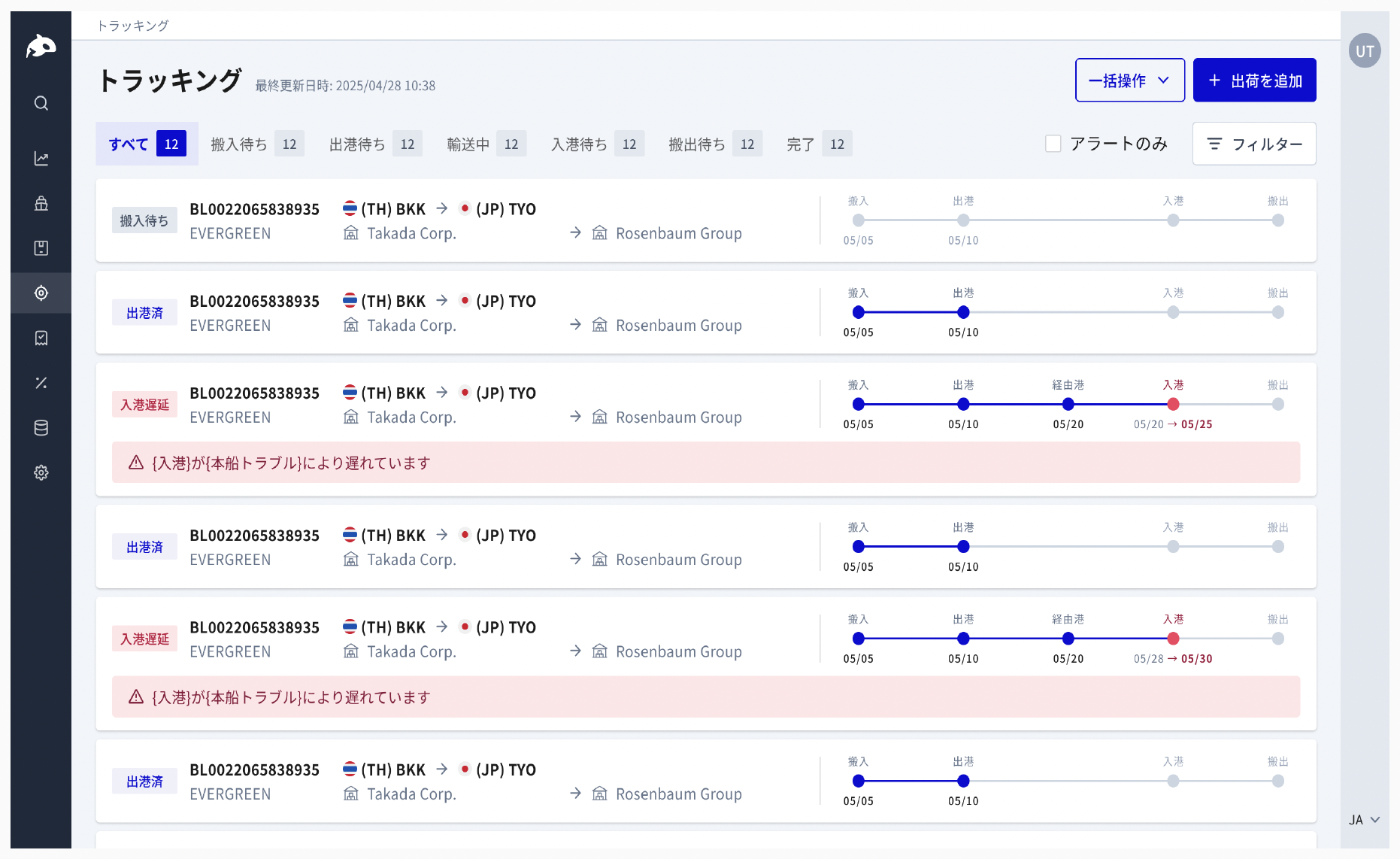

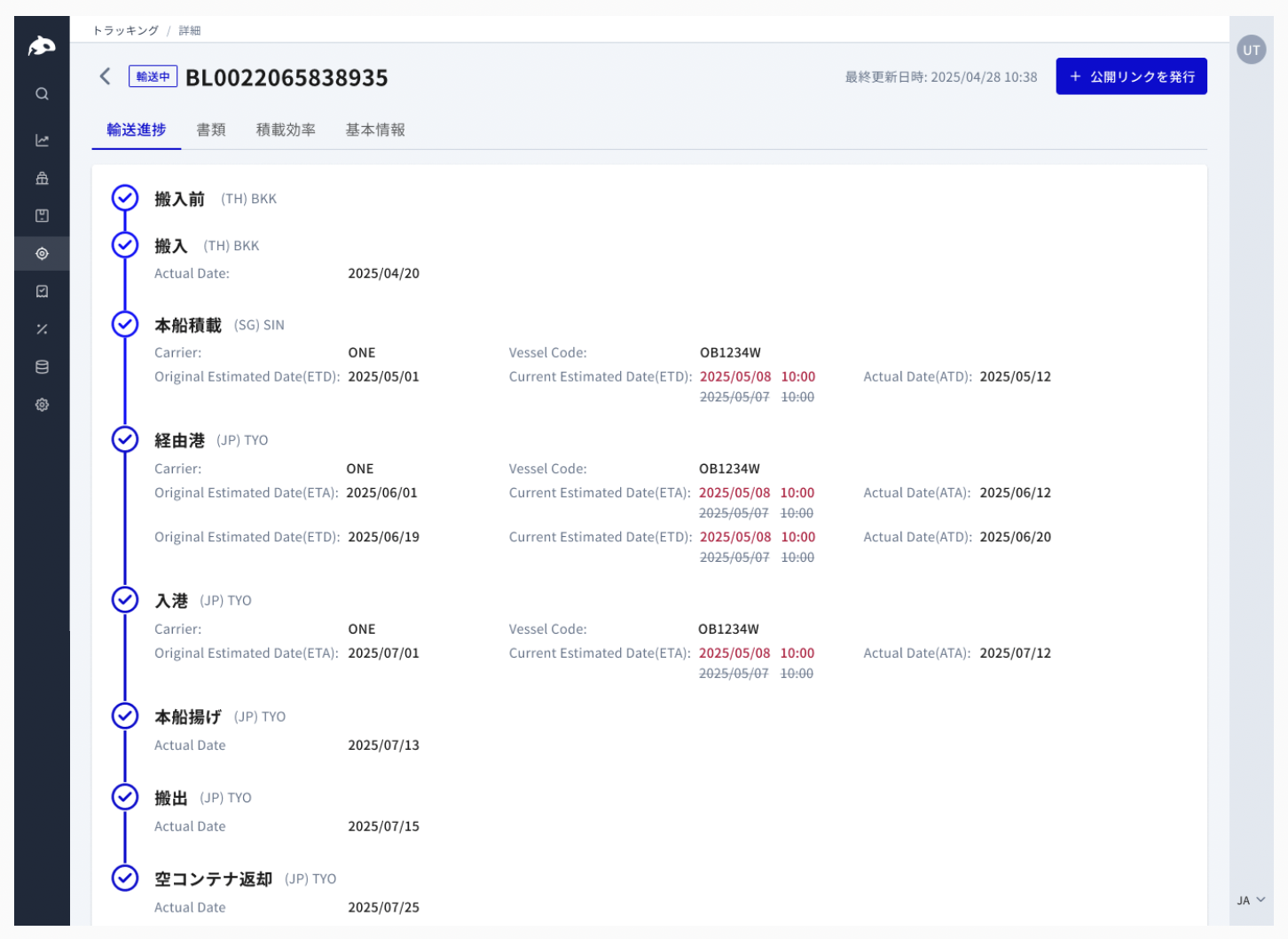

一方、PortX Traceは、船積み後の「貨物が今どこにあるのか」という問いに答える、動静管理の課題解決を目指す。従来のトラッキングシステムと一線を画すのは、PO No.(発注番号)やInvoice No.(インボイス番号)といった事業部が使う管理番号と、B/L No.(船荷証券番号)やコンテナNo.といった物流で使う管理番号を、案件単位で全てひもづけて管理できる点だ。

熊本氏は、「顧客や事業部からの『このPO番号の貨物は?』という問い合わせに対し、担当者が基幹システムやExcel(エクセル)をいくつも開いてB/L No.を“逆引き”する、という非効率な作業が多くの企業で発生している。PortX Traceは、あらゆる番号を起点に貨物の最新状況を即座に検索できるため、この『検索ゼロ』の状況を実現する」と解説する。

これら2つのクラウドはシームレスに連携し、受発注から書類作成、船積み、そして最終目的地への到着まで、国際輸送の全プロセスをワンプラットフォームで一元管理。真のサプライチェーン可視化を目指す企業の選択肢となっている。

単なるツールベンダーを超えて

単なるツールベンダーを超えて

PortX社はスタートアップでありながら、日本を代表するエンタープライズ企業から支持されている。その理由の一つが、単にプロダクトを売るのではなく、顧客の課題解決に徹底的に寄り添う「伴走型」の姿勢だ。

▲PortXセールスアカウントエグゼクティブの山岸龍一氏

「我々はプロダクトとプロフェッショナルサービスを掛け合わせて提供している。まずはお客様の現在の業務フローを徹底的にヒアリングし、『ぐちゃぐちゃのあやとり』のような状態を一緒にひも解いていくことから始める」と山岸氏は語る。

導入した場合に業務がどう変わるのか、具体的な投資対効果と共に提示する。時には、顧客から預かった入札や請求書のフォーマットを使い、即日でシステム上での再現デモを構築することもあるという。この「課題解決へのコミットメント」と開発スピードが、大企業が抱くスタートアップへの不安を信頼へと変えてきた。熊本氏も「物流部門には予算がないことが多い。だからこそ、我々のソリューションが事業部門のキャッシュフロー改善にどう貢献できるかまで示し、会社全体のプロジェクトとして推進できるよう支援することが我々の役割だ」と、そのスタンスを強調する。

トランプ関税の再来や激化する地政学リスクなど、グローバルサプライチェーンの不確実性は増すばかりだ。このような時代において、フォワーダーに依存し、自社の物流をブラックボックス化しておくことのリスクは計り知れない。今、先進的な企業が始めている「貿易業務の自社回帰」は、単なる内製化への揺り戻しではない。それは、物流をコストセンターとして捉える旧来の考え方から脱却し、サプライチェーンの最適化を通じて事業成長に貢献する「プロフィットセンター」へと変革していくための、必然的な一歩といえるだろう。この変革に挑む企業にとって、PortXのようなパートナーの存在は、新たな羅針盤となり得るだろう。