話題再燃するトランプ関税のリスク、緊迫化する中東情勢、そして米中対立の常態化──。現代のグローバルサプライチェーンは、まさに千変万化の国際情勢の奔流にさらされている。コロナ禍を経て、多くの日本企業はサプライチェーンの強靭化を経営課題として認識したものの、具体的な処方箋を描けずにいるのが実情ではないだろうか。

この複雑な課題に対する具体的な指針はどこにあるのか。LOGISTICS TODAY編集部がその一つの答えとして注目したのが、7月8日にPortX(ポートエックス、東京都新宿区)が主催したウェビナー「製造業が今実践すべきグローバルSCMロジスティクスとDX戦略」だ。登壇したのは、ソニーで本社グローバル物流統括を務め、現在はトップインサイト合同会社の社長として数々の企業の変革を支援する三宅武志氏。その講演は、多くの日本企業が抱える構造的課題を鋭くえぐり出し、今まさに実践すべき戦略を具体的に示す、まさに「処方箋」と呼ぶにふさわしい内容だった。本稿では、その講演の要旨をレポートする。

コロナ禍で露呈した、日欧米企業の「在庫」への意識差

コロナ禍で露呈した、日欧米企業の「在庫」への意識差

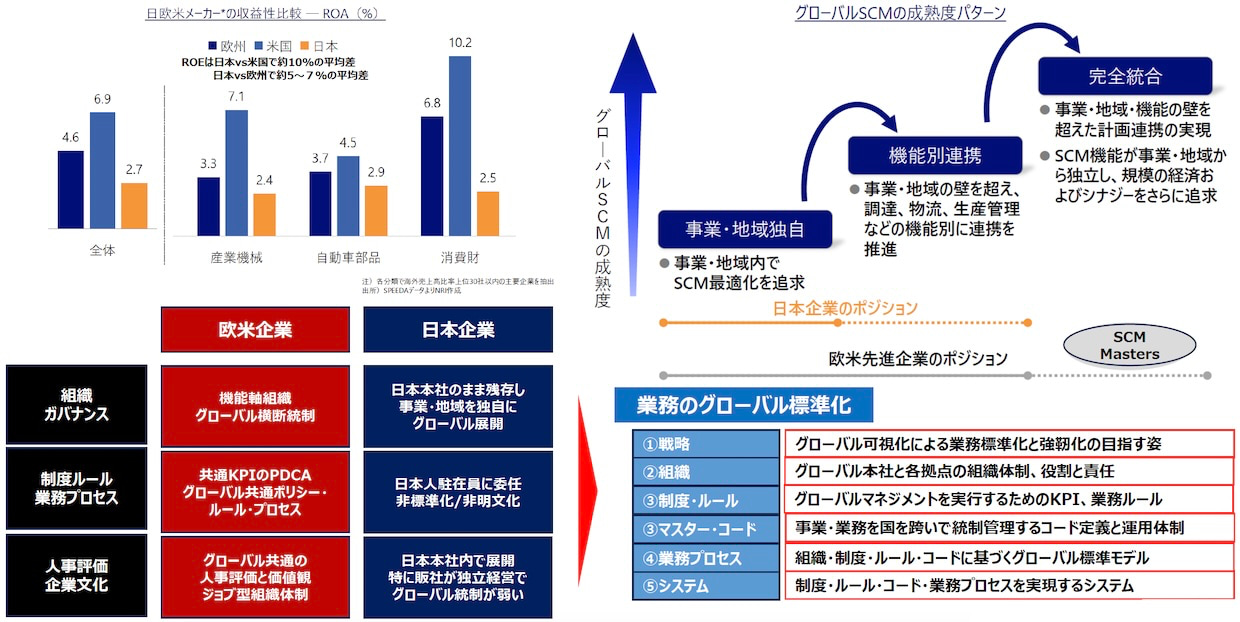

「コロナ禍でペントアップ需要(それまでの自粛などの反動で、需要が急回復すること)が顕在化した際、日系企業の在庫は売上の伸びを大きく上回るペースで積み上がった。一方で欧米企業は、売上とほぼ同等の比率で在庫をコントロールしていた。この差が、グローバルSCMの成熟度の違いを如実に物語っている」

三宅氏はまず、日系企業と欧米企業のSCM戦略における根本的な思想の違いを指摘する。多くの日系企業が「モノづくり」を起点とし、欠品を恐れるあまり「供給」を最優先する傾向にあるのに対し、欧米の先進企業は需給バランスとキャッシュフローを重視し、在庫を極限までコントロールしようと努める。

この差は、単なる経営判断の違いではない。その背景には、組織構造、業務プロセス、そしてDXの活用レベルにおける根深い構造的課題が存在すると三宅氏は分析する。

あなたの会社は「物流」部? それとも「ロジスティクス」部?

あなたの会社は「物流」部? それとも「ロジスティクス」部?

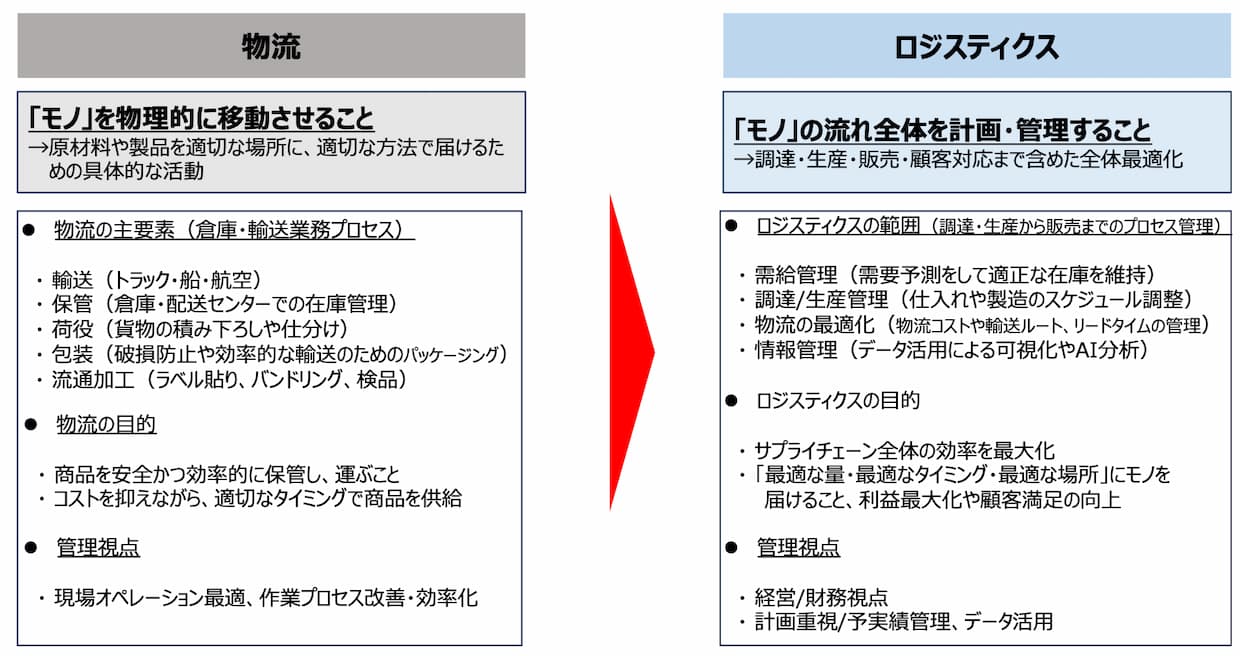

「多くの日本企業では、『物流』と『ロジスティクス』という言葉が混同されている。これが、全体最適を阻む第一の要因だろう」

三宅氏によれば、「物流(フィジカル・ディストリビューション)」とは、輸送・保管・荷役といったモノの物理的な移動を指す「作業」である。対して、「ロジスティクス」とは、そのモノの流れを、需要予測や生産計画、情報システムと連携させ、サプライチェーン全体の視点から計画・管理・最適化する「経営管理機能」を意味する。

多くの日系企業では、組織名こそ「ロジスティクス部」を名乗っていても、その実態は物流費の削減といった個別最適のミッションに終始する、旧来の「物流部」のままであるケースが少なくない。三宅氏は、「物流コストだけを追求すれば、リードタイムが延びて在庫が増えるといったトレードオフが発生する。各機能がそれぞれのKPI(重要業績評価指標)を追うだけでは、サプライチェーン全体の最適化は決して実現できない」と警鐘を鳴らす。

▲モノの流れの計画・管理を指す「ロジスティクス」は、サプライチェーン全体の最適化を追求する経営管理機能を意味する

全体最適を阻む「縦割り組織」と「非標準プロセス」の壁

全体最適を阻む「縦割り組織」と「非標準プロセス」の壁

では、なぜ多くの日系企業は「ロジスティクス」へと進化できずにいるのか。三宅氏は、その最大の原因を「グローバル本社機能の欠如」と「業務プロセスの非標準化」にあると断言する。

「欧米の先進企業が、本社にSCMやロジスティクスを統括する強力なプラットフォーム組織を置き、グローバルで統一された業務プロセスとKPIで各拠点を統制しているのに対し、多くの日系企業は海外拠点の自主性に任せる“連邦経営型”から脱却できていない」

その結果、海外の販売会社が現地の商慣習に合わせて独自の業務プロセスを構築し、本社はそれを十分に掌握できていない。ERP(統合基幹業務システム)のような全社システムを導入していても、現場のリアルタイムな動きに追随できないため、結局Excelやメールといったアナログな手段で情報がやり取りされ、データは各所に分断される。これでは、サプライチェーン全体を俯瞰した迅速な意思決定など望むべくもない。

今、実践すべきグローバルSCM戦略とは

今、実践すべきグローバルSCM戦略とは

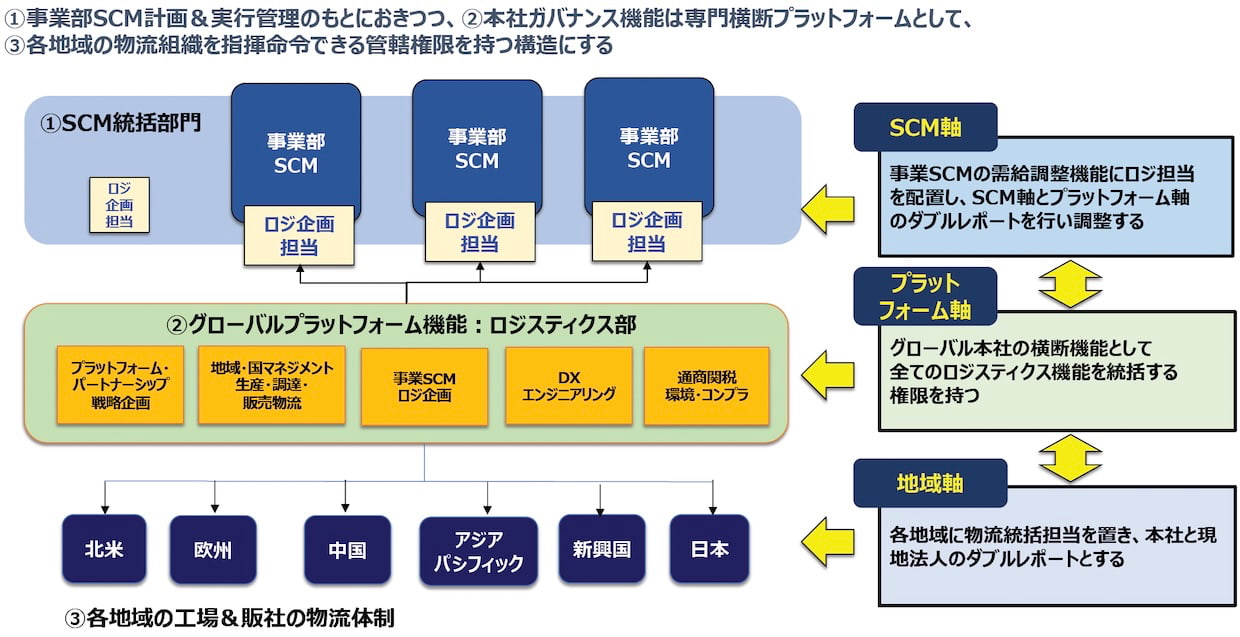

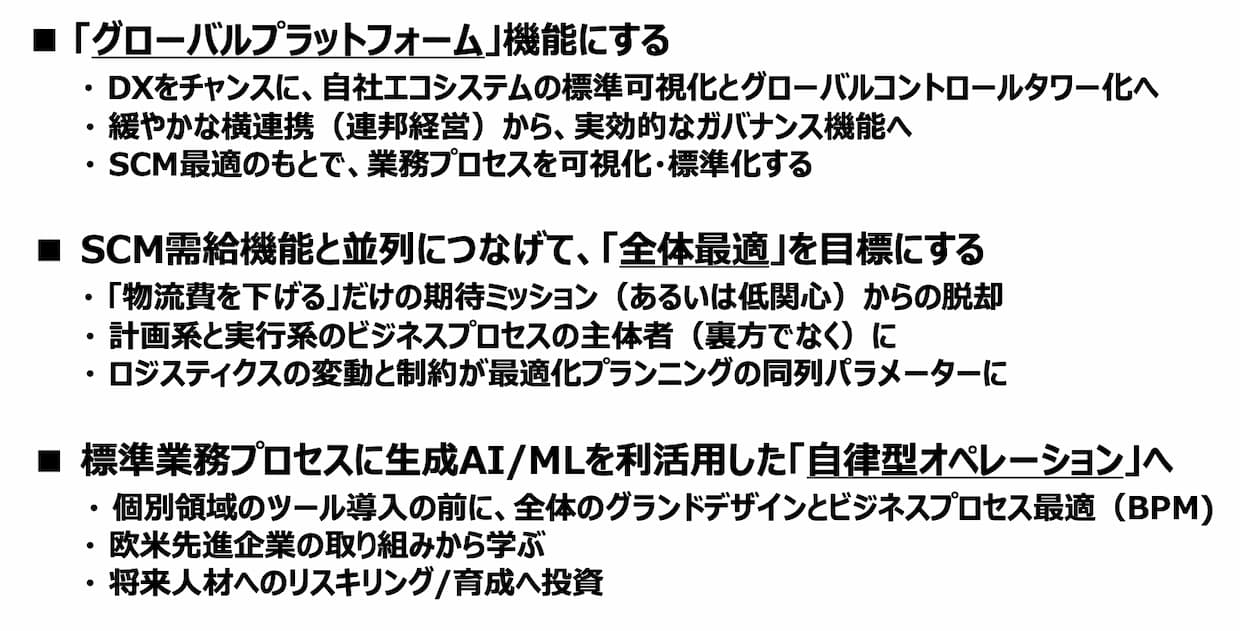

千変万化の国際情勢に対峙するため、三宅氏は日本企業が今すぐ取り組むべき戦略の核心を、体系的に提示した。まず不可欠なのは、本社にSCM全体を統括する「グローバル・プラットフォーム組織を構築」することだ。これは単に物流費を管理する部門ではなく、販売や生産といった他機能と対等な立場で需給調整に関与し、在庫やキャッシュフローを含めた全体最適の視点から意思決定を行う権限を持つ組織でなければならない。

次に、このプラットフォーム組織が主導すべきなのが「業務プロセスのグローバル標準化」である。拠点ごと、担当者ごとに分断されたプロセスをEnd to End(全行程)で見直し、機能横断的な責任者(ビジネスプロセスオーナー)のもとで再設計することの重要性を説いた。標準化されたプロセスがあって初めて、データの比較や全体分析が可能になる。

そして、こうした組織とプロセスの改革という土台があって初めて、「DXの正しい活用」が実現する。「多くの日系企業は、属人化したプロセスや分断されたデータのままツールを導入しようとして失敗する。まずやるべきは、現状業務の可視化と標準化だ」と三宅氏は強調する。ガートナー社の調査によれば、世界のトップ企業はすでに生成AIを活用したサプライヤーとの自動交渉など、「自律型オペレーション」の領域に足を踏み入れている。この差を埋めるには、地道なプロセス改革から着手する以外に道はないのだ。

より深く知るために専門家の知見を自社の力に

より深く知るために専門家の知見を自社の力に

本記事で紹介したのは、三宅氏が持つ豊富な知見のほんの一部に過ぎない。講演では、本稿で触れた課題認識をさらに深掘りし、具体的な組織デザインのパターンや、SCM全体を貫く評価指標ツリーの設計、コスト構造の分析手法に至るまで、より実践的な解説が展開された。

グローバルSCM改革という壮大なテーマに対し、自社で何から手をつけるべきか悩む担当者にとって、こうした専門家の体系的な知見に触れることは、次の一歩を踏み出すための大きな推進力となるだろう。

最後に三宅氏はこう締めくくった。「DXは、これまで難しかったグローバルレベルでの組織機能の再構築を可能にする絶好の機会だ。ロジスティクス部門が単なるコストセンターから脱却し、SCMの主体者として経営に貢献するためには、こうした変革を主導する気概と、それを支える人材への投資が今、何よりも求められている」

不確実な時代を乗り越える鍵は、海外のどこかで動いている一つのコンテナの先に、自社の経営全体を見通せるかどうか、というサプライチェーンへの解像度にかかっている。