話題「物流の2024年問題」の解決にはDX(デジタルトランスフォーメーション)が欠かせないといわれるものの、中小企業が99%を占めるとされる運送業界ではなかなか進んでいないのが実情だ。DXが進まない理由はいくつかあり、機器やシステムを導入する費用がないという会社があれば、社員が少ないためスケールメリットが乏しいという会社もある。そもそも、DXとは何をするのか分からない、どのような効果が得られるのか想像できない、というケースもあるだろう。

そこで、物流業界に特化したDXクラウドサービス「ロジポケ」を運用するX Mile(クロスマイル)の物流DXコンサルタント、安藤雄真氏に、中小の運送会社がDXを進めるとどのようなメリットがあるのか、また、どのようにシステムを導入すればいいのか、運送業のDXのポイントを聞いた。

運送業のDXには3つのメリット

運送業のDXには3つのメリット

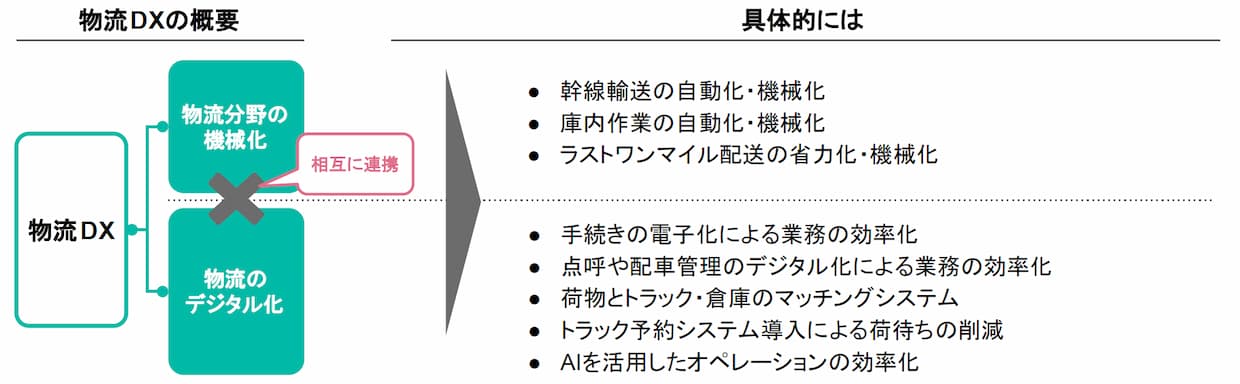

DXというと、多くの人が思い浮かべるのが、デジタル技術を活用したペーパーレス化やオンライン化、AIやIoT、ロボットなどを使った省人化、自動化などだろう。しかし、運送業界は「人が物を運ぶ」のが基本で、トラックなど輸送手段の自動運転技術が実用化されていない現状では、自動化や省人化が難しい。実際、運送会社のコストのうち、4割近くは人件費が占めるといわれる。

ペーパーレス化やオンライン化も、伝票や指示書のデジタル化が進みつつあるが、まだまだ紙の割合が多いのが実状だろう。運送会社の経営者が、DXに取り組むメリットがあるのか、と疑問に思うのも当然かもしれない。

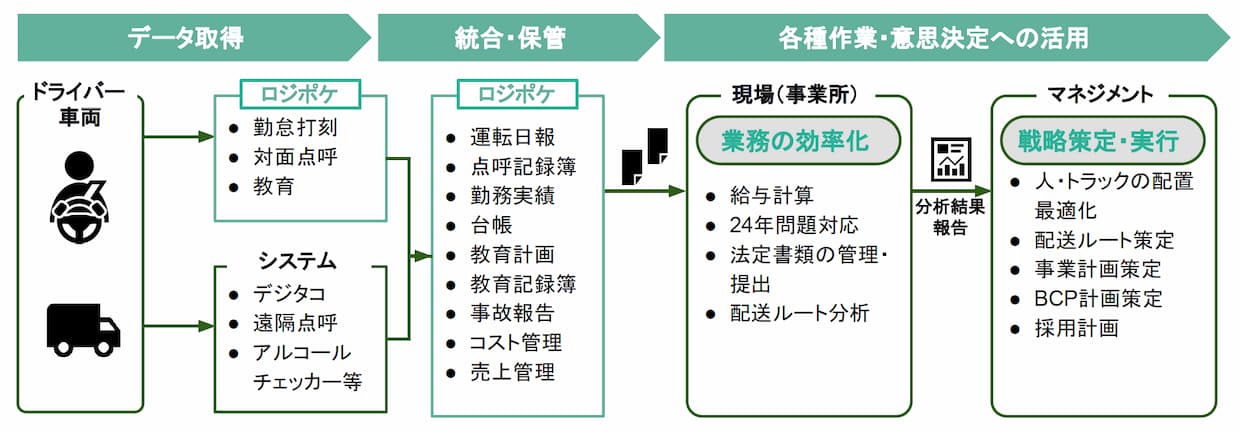

安藤氏によると、運送事業者がDXに取り組むメリットは大きく分けて3つあるという。それは「帳票関連の運用業務の効率化」「無駄のないリソースの運用」「精緻な売り上げの予定・実績の管理」だ。

運送業では運転者台帳や車両台帳などの帳票管理が多く、しかも台帳を確認したり、内容を更新したりする作業も多い。更新作業に手が回らず、しばしば古い内容のままで放置してしまうという事業所も少なくないだろう。しかし、台帳をデジタル化すれば、更新が楽で必要な書類もすぐに見つけられる。

また、運送業に限らず中小企業は労務管理の業務が属人的になりがちで、「担当者でなければ、詳しいことがわからない」といったことが起こりがちになる。こうした課題も、デジタル化によって情報の共有が可能になれば解決でき、今年4月から規制が強化された労働時間の管理も容易になって、ドライバーを効率的に運用できるようになだろう。

▲X Mile物流DXコンサルタントの安藤雄真氏

月末月初の請求書の発行や売り上げ管理も属人的になりやすい上、個人に負担が集中しやすい業務だ。これについてもデータを連携することで転記ミスを防ぎ、作業の短縮化も図れる。売り上げもさまざまな切り口から分析できるようになり、迅速で的確な経営判断ができるようになる。

「経営の改善や体質の強化には、コストの改善が大切だが、まず自社でコントロールできる部分から手を付けていく必要がある。人件費のコストが大きい運送業の場合、やはり人件費や労働生産性から見直していくことになるだろう。それにはDXによる効率化とデータによる経営分析が欠かせない」と安藤氏は言う。

業務改善のフェーズに応じた導入が不可欠

業務改善のフェーズに応じた導入が不可欠

DXを推進するためのツールは多くの企業からリリースされていて、それぞれ特徴的な機能があり、使い勝手も異なる。業種や業務との相性も重要だ。理想的なのは、会社の事業内容や作業工程、社内文化に合わせてカスタマイズすることだが、それでは初期費用が膨らんでしまう。

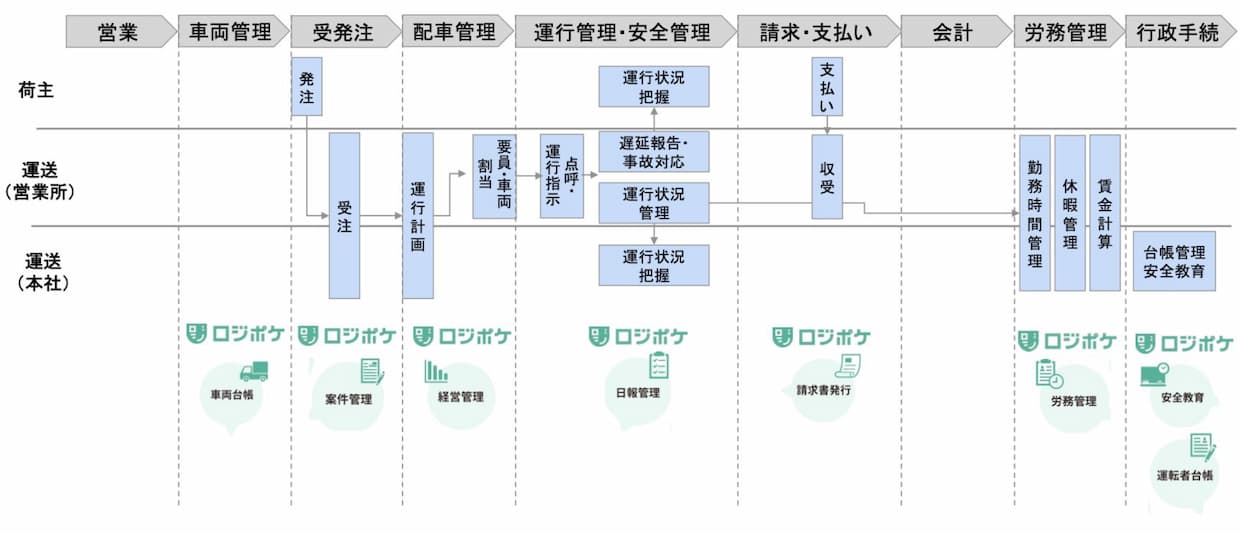

その点、X Mileのロジポケであれば、運送業界に特化した仕様になっているため、日常の労務管理や運行管理、帳票管理だけでなく、安全対策や国の巡回指導や監査にも対応できる。デジタコデータやアルコールチェックの記録もデータ連携で一括管理が可能なのも、「業界特化」ならではの強みといえるだろう。

▲「ロジポケ」対応サービス

活用方法や使い方が分からないときも、業界の実情を踏まえた上でのサポートやアドバイスが受けられるため、機器や端末の操作に自信がないという経営者も安心して導入できるはずだ。

また、操作や入力の画面がわかりやすく、何を入力すればいいのか、直感的に理解できる点もロジポケの特徴で、パソコンなどの端末操作が苦手な人や、運送業界のことを全く知らない人も容易に使いこなせる。特に運送業界のことをよく知らなくても、画面に従えば正しく入力できるという点は、人材採用や社員教育の面でメリットがある。

これまでは、新しい事務社員を雇用すれば、作業の流れを一から教えなければならず、業界や会社特有の仕事の進め方も教えていかなければならなかった。しかし、ロジポケのようなツールを使えば、自然に仕事の流れを覚え、業務への理解も深まっていく。

実際にロジポケを導入した企業のなかには、運送業界の経験がまったくない新人の事務職員にロジポケの入力を任せたところ、労務管理や車両管理について自然に覚え、すぐに仕事を任せられるようになったという会社もある。こうした会社の経営者からは「運送業界は覚えることが多岐にわたるが、まったく業界経験がない人でも、入力作業のなかで知識だけでなく理解も深まっていく。入力作業自体がOJTの役割を果たすと感じた」との声が聞かれる。

ただ、ロジポケを始めとするDX支援ツールは、システムを導入さえすれば、劇的に業務が改善されるというものではない。「経営者の中には、システムを入れれば、明日から業務量が減るだろう、極端な話でいえば、2人でやっていた作業も1人でできるようになるだろうと考える人もいる。しかし、そうした性急なやり方では現場が混乱し、最悪の場合、破綻してしまう」と、安藤氏も過度に成果を求めるのは禁物だと釘を刺す。「現在の状況を見ながら、優先的に取り組まなければならない部分から導入し、業務改善の進捗状況をみながら、段階的に導入を進めてほしい」。

実際の導入に向けた話し合いでも、経営者が「すべての機能を一気に導入して、劇的に業務を改善したい」と前のめりになり、X Mile側が「今はこの部分から進めていき、進捗状況を見ながら導入を進めていきましょう」などとブレーキをかけることも多いという。「DX化や業務改善のフェーズがどの段階でも、ロジポケは会社の現状や担当者のスキルに合わせて柔軟に導入できる。そこから、どのようなステップを踏んでDXを進めていくかについても、専任のサポート担当者が会社に寄り添いながら支援を続けていく体制を整えている」と安藤氏は胸を張る。

将来を見据えたDXの推進を

将来を見据えたDXの推進を

運送業は古くから続く業態でもあることから、業界の慣習や仕事の考え方にも古い部分も残っている。長く同じやり方をしてきて問題はなかったのだから、変える必要はないと考える経営者もいるだろう。なにより中小企業増車・増便は、多額の初期費用を投じて新しいシステムを入れるより、現在の人や車両でやりくりを行うか、増車・増便などで事業を拡大するほうが先決だと考えることが多い。

しかし、時代の変化に対応していくことも経営には重要だ。ITやAIといった最新の技術を活用して、経営の効率化を図り、働く環境を改善できるのならいうことは無い。効率化や職場環境の改善は、必ず経営基盤の強化と事業の拡大につながっていくはずだ。

DXもできれば、目先のコスト削減だけに目を奪われるのではなく、会社の将来像、「こうありたい」と思う姿を見据えたものであってほしい。「まずは足元の課題を解決するために、システムやツールを導入するのが大切。それで課題が解決すれば、新たな課題が生まれ、それに対応するために新たな機能が必要になる。そうして、一つずつ課題を解決していけば、経営も安定し、事業の拡大も検討する余裕も生まれてくる。私たちは、ロジポケを活用しながら、そのステージまで顧客と伴走して行きたいと考えているし、実際、成長フェーズにあった提案ができる」と安藤氏は、DXの意義とX Mileの役割について訴えている。

「ロジポケ」 紹介ページ