話題物流の形も多様化し、倉庫施設に求められる機能も、これまでの汎用性だけではない多様なニーズへの対応力が重視されている。

賃貸倉庫ニーズも多様化し、冷凍冷蔵倉庫市場も活性化、さらに今、注目を集めるのが「危険物倉庫」への需要の高まりである。

コロナ禍経て需要高まる危険物倉庫、開発には高いハードル

コロナ禍経て需要高まる危険物倉庫、開発には高いハードル

新型コロナウイルスの流行下でのアルコール消毒液の取り扱い急増などで、危険物保管のコンプライアンス意識も変化し、危険物倉庫への関心も高まった。消毒液、化粧品、香水や、制汗スプレーなどエアゾール製品でもその成分に応じて、まとまった数量保管では「危険物」としての取り扱いが求められることなどが注意喚起され、法令順守の観点で製品保管のあり方の再点検も進んだ。

独自のシステム建築手法による倉庫開発を手がける横河システム建築(千葉県船橋市)に話を聞くと、それまで4、50件程度だった危険物倉庫の見積もり問い合わせが、2021年以降はそれまでの2倍に増加したという。自社で危険物倉庫を建てるほどの投資や、資産として危険物倉庫を保有することにためらう企業では、万が一の事態を考慮した適正なリスク管理として、賃貸型危険物倉庫への関心を集めたのであろう。

こうした需要、関心の高まりに対して供給はどうか。

火災や爆発を発生させる危険性の高い物質や毒物を保管する危険物倉庫では、消防法などの関連法令の規制に基づいた建設、運用などが求められる。建設可能な立地制限はもちろん、一般的な危険物の屋内貯蔵所の基準としては、平屋建てで延床面積1000平方メートル以下、軒高が6メートル未満であるなど建築物の制約があり、不燃材料、耐火構造、消火設備の設置や、倉庫の周囲に保有空地を確保しなくてはならないなど多くの制約がある。関心や需要の高まりに対して、それに応える開発を展開するには高いハードルがあるのが、危険物倉庫なのである。

危険物倉庫が増えない実情、デベロッパーからの取り組み進む

危険物倉庫が増えない実情、デベロッパーからの取り組み進む

デベロッパーに対して危険物倉庫の供給を望む声は多いという。しかし、危険物倉庫はそもそも大量供給自体が不可能であり、賃貸施設としては、効率的に賃貸収入を確保するといった観点での経済的合理性に欠ける物件と言える。厳しい基準に基づく建築の特殊性、開発コストの高さや、許認可や消防関係者との連携の煩雑さなど、開発にも運用にも高い専門性が求められるとともに、規制の変化を想定した倉庫を先回りして準備することも簡単ではない。

とはいえ、EC(電子商取引)市場拡大など物流の多様化によって、危険物をただ保管するのみではなく、BtoCの機動性高い配送オペレーションに組み込む必要性も高まる。配送サービスのクオリティーを保ちながら、コンプライアンスに基づいた商材管理をするための拠点見直しが進むことで、デベロッパーにもさらなる対応が求められている状況と言えるのではないだろうか。あるデベロッパーは賃貸での危険物倉庫開発に関して、「採算だけではなく、必要とされる施設を供給して物流課題への解決策を示すのは、業界におけるデベロッパーの使命」とまで言い切る。

プロロジス(東京都千代田区)は早くから危険物倉庫開発に取り組んできたデベロッパーだ。08年から普通倉庫に併設する形での危険物(HAZMAT)倉庫の開発に着手してノウハウを積み上げ、茨城県古河市の大型プロジェクト「プロロジスパーク古河」にもその知見が生かされており、現在、HAZMAT倉庫8棟からなるプロロジスパーク古河6(24年12月完成予定)を開発し、マルチテナント型ドライ倉庫との併用による危険品物流の効率化を提案している。普通品と危険品保管の場所を1つにまとめることで、管理者の集約や倉庫間の横持ち配送の削減など、物流網の再編における拠点見直しを後押しする施設としての位置付けである。

▲「LOGIFRONT越谷Ⅲ」(出所:日鉄興和不動産)

日鉄興和不動産(港区)は、同社の物流施設ブランド「LOGIFRONT」(ロジフロント)初の危険物倉庫「LOGIFRONT越谷III」(埼玉県越谷市)をことし完成させた。東京建物(東京都中央区)は、27年春頃の完成を目指す「T-LOGI厚木」(仮称、神奈川県厚木市)を、T-LOGIブランド初の危険物倉庫を併設したドライ倉庫とする。大和ハウス工業の「DPL富山射水」(富山県射水市)、「DPL新潟巻潟東」(新潟市西浦区)、野村不動産の「Landport上尾I」(埼玉県上尾市)や25年10月完成予定の「Landport東海大府」(愛知県大府市)など危険物倉庫併設型での倉庫供給も増加するなど、賃貸利用の選択肢は拡大している。入居企業のニーズに応えて危険物倉庫を併設、BTS型としての開発などを入り口として、危険物倉庫開発の知見も集まり、今後、必要期間に応じて賃貸利用できる危険物倉庫の提供も増加していくことが期待される。

危険物倉庫確保に悩む事業者へ、建設事業、物流事業からの取り組み

危険物倉庫確保に悩む事業者へ、建設事業、物流事業からの取り組み

特殊倉庫を建設する立場から、危険物倉庫開発の専門知識と実績を積み上げてきたのが三和建設(大阪市淀川区)である。危険物倉庫など特殊倉庫建設のブランドである「RiSOKO」(リソウコ)を展開し、ことしに入って、藤原運輸(西区)の施設や、横田瀝青興業(兵庫県姫路市)の施設、プロロジスの古河市施設と山九の北勢第3物流センター(三重県菰野町)施設など危険物倉庫建設を加速しており、高まる需要への対応を急ぐ状況だ。

資材高騰や、人手不足による建設工期の長期化なども危険物倉庫開発のボトルネックとなっているが、前述の横河システム建築の独自工法による、コスト削減、工期削減提案などもその対応策として参考にすべきだろう。開発工程のシステム化、部材の独自開発とストック体制によって、外的要因に左右されにくい危険物倉庫の新規開発に取り組みやすい環境を整えるなど、デベロッパーだけではなく建設分野からの提案も活性化している。

物流事業では、ロジスティード(東京都中央区)が、京都府亀岡市に計11棟と関西エリア最大級の危険物倉庫群「京都亀岡物流センター」を開設すると発表した。各危険物倉庫から仕分け場への搬送は無人搬送機による自動搬送で安全性を高めるなど、自動化機器と連動した危険物管理を行う。

▲藤原運輸「大正ケミカルセンター」

藤原運輸は、三和建設が手がけた新たな危険物倉庫「大正ケミカルセンター」(大阪市大正区)をこの10月から稼働する。常温3棟と温度管理1棟からなる同センター完成によって、「医薬品や化粧品の原料、半導体関係の部品、リチウムイオン電池など、温度管理を必要とするものへも対応」するなど、将来的なニーズ拡大を見据える。同社は「元々所有していた鋼材倉庫を、危険物倉庫に転換することで収益性を高める」ことを目指したとしており、工業専用地域の自社所有地を生かして危険物倉庫の立地規制もクリアしている。こうした物流事業者の既存所有施設からの転換なども、危険物倉庫重要増への対応策として増加するはずだ。

注目されるリチウムイオン蓄電池の保管規制見直し

注目されるリチウムイオン蓄電池の保管規制見直し

さて、目下の危険物倉庫需要との関連でもっとも注目すべきは、リチウムイオン蓄電池(LIB)市場の拡大である。モバイル電化製品、家庭用蓄電池などの普及、脱炭素の取り組み強化に伴うEV(電気自動車)市場の成長で、LIB保管や配送のニーズも高まるばかりだが、LIBに含まれる電解液は引火性液体で危険物としての取り扱いが求められるため、LIB市場の成長には生産能力だけではなく、保管や物流からの対応も不可欠である。

経済産業省は国家の成長戦略として蓄電池産業戦略を策定しており、30年度の国内におけるLIB生産能力150ギガワット時、22年度比1.8倍の拡大を目標に据え、積極的な投資を行っている。特にLIB市場で大きな比率を占めるのが、世界市場での優位性確立に向けて拡大戦略が推進される車載用LIBである。経産省のまとめた機械統計によると、23年の車載用のLIBの国内における販売金額は前年比24%増の7795億円となっており、車載用以外も含めた全LIB生産量の87%を占めるまでに成長、今後もさらなる伸長は間違いない。当然、LIB保管や流通の体制においても、これまでの危険物倉庫の制約に収まらない、大規模貯蔵所などの受け皿がなければ、今後のLIB市場拡大のボトルネックとなってしまうことが懸念され、LIB保管の規制見直しが社会的要請となっていた。

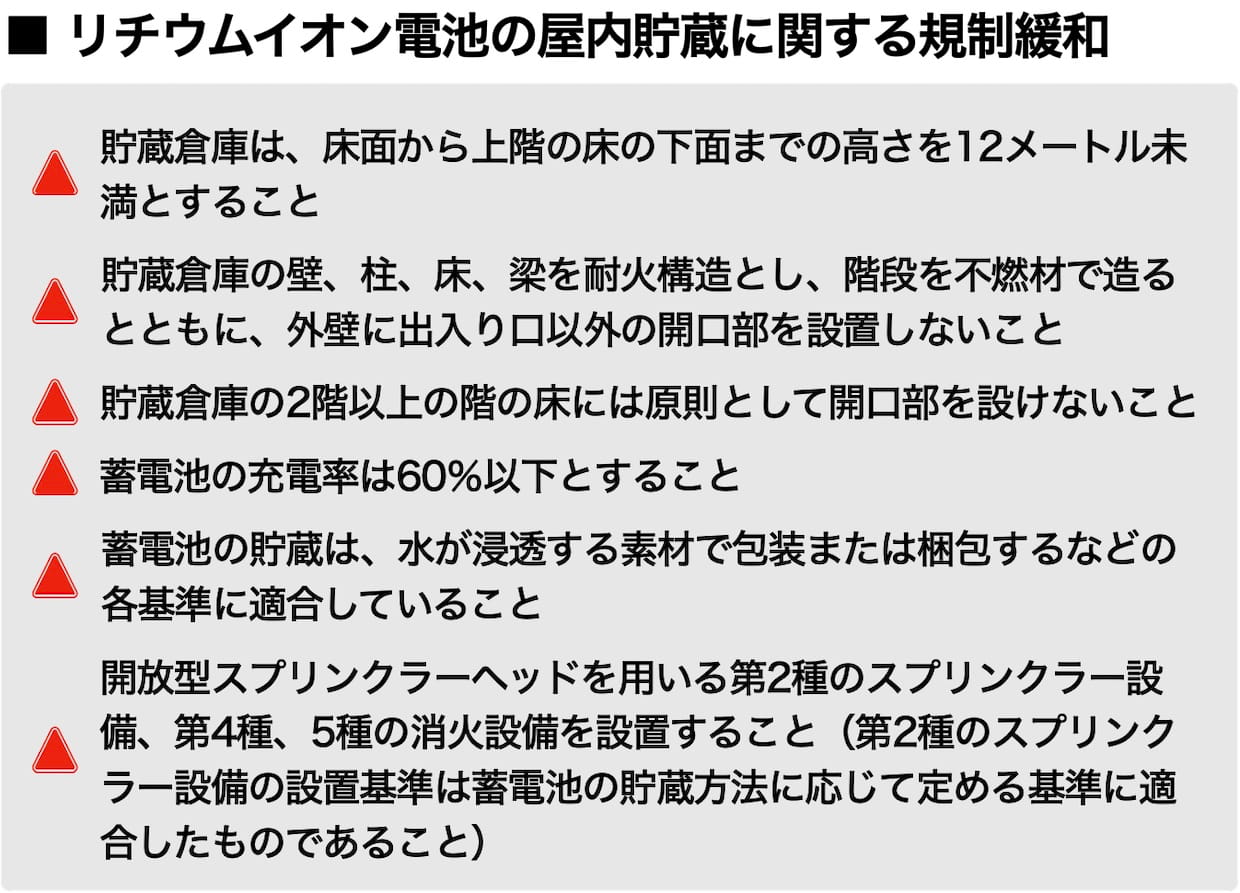

昨年施行されたLIB専用貯蔵を特例とした改正法は、こうした課題への対応として、消防庁による「リチウムイオン蓄電池に係る危険物規制の検討会」の取りまとめを、蓄電池産業戦略と足並みをそろえたLIB保管の規制緩和策として明示したものである。

改正法では、これまでの軒高、階数、面積に関する一律の規制を合理化し、屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の基準について条例で特例が定められるとともに、蓄電池の充電率は60%以下とすること、水が浸透する素材で包装することなどの新たな基準が示された。開放型スプリンクラーヘッドを備えるスプリンクラー消火設備の設置などを基準適合の条件として、これまでの規制である平屋限定や、床面積1000平方メートルの制限や軒高6メートル以下に制限されない施設での保管も可能となった。指定数量以上のLIB保管における施設の大型化、保管量の拡大も可能となる規制緩和であり、LIB市場の成長を物流領域から後押しできる制度変更だと言えるだろう。LIBを取り扱う物流関係者には、LIB保管の常識が更新されている状況をしっかりとキャッチアップしていくことも重要であり、条件を満たす高感度スプリンクラーなどの消火設備への投資などと合わせて「LIB物流戦略」を構築するチャンスとも言える。

リチウムイオン蓄電池のニーズ拡大で、保管・物流市場でも多様な提案

リチウムイオン蓄電池のニーズ拡大で、保管・物流市場でも多様な提案

さらにLIB保管に関しての危険物規制は急ピッチでの検討が進められ、ことし7月には消防危303号が改正された。改正法では、耐火性能や強度性能の条件を満たす耐火性収納箱による指定数量未満のLIB保管で、一般倉庫内で容量制限なく保管するための指針が示されている。

引火性液体危険物に分類されるLIBの電解液は、指定数量1000リットル以上の屋内収納では、危険物倉庫での保管が必要だ。ただし、指定数量の5分の1未満(電解液200リットル未満)の単位で耐火性収納箱に収納することによって、1箱ごとの指定数量が合算されないため、複数の収納箱に分納することで、一般倉庫内でも容量制限なく保管することが可能となる。さらに収納箱同士の隣接保管や条件を満たす段積み保管も可能としており、より効率的なLIB保管を促す法改正と言えるだろう。少量ごとの収納箱単位でのLIB保管によって、危険物倉庫の確保や、消防への届出業務、危険物取扱責任者の設置が必要なくなり、これまでのLIB保管の運用方法を大きく変革する企業も出てくるのではないだろうか。

スチール輸送容器開発の親和パッケージ(神戸市東灘区)は、耐火性収納箱に求められる耐火性能や強度性能の基準を満たす製品Lib-BOX(リブ・ボックス)をいち早く発表し、LIBの効率的で合理的な保管方法を提案。耐火性収納ツールを提供することで一般倉庫内でのLIB保管を促進し、物流・保管分野からの市場拡大後押しを目指す。

▲西濃運輸がことし1月に開設した座間市の危険物倉庫(出所:西濃運輸)

物流事業者、倉庫事業者によるLIB専用保管施設の新設や、既存拠点の再編、LIB物流を核にした新規事業も増えている。西濃運輸はEV需要増加に対応するため、昨年「オートモーティブ・バッテリー物流事業部」を設置して神奈川県厚木市と座間市のロジクロス座間(三菱地所)に危険物倉庫を開設、さらに相模原市や茨城県、千葉県などへの倉庫開発の拡大を計画しており、保管だけではなく、大型で重量のあるEVバッテリーの最適な配送まで、LIB物流に特化したロジスティクス事業を展開する。三菱商事ロジスティクスもまた、昨年「バッテリ物流トータルソリューション事業」を立ち上げ、EVバッテリーの定温管理、輸送や検品・診断などワンストップで提供する。

また、日新は、使用済みリチウムイオン電池の安全輸送・保管に特化した静脈物流ソリューション「LiBerth」(リバース)を提供する。LIBによる火災事故は、廃棄時の不適切な取り扱いによるものも多いため、リサイクル事業などの領域でのビジネスチャンス拡大も想定しての取り組みと言えるだろう。

成長産業を、安全と物流で支えることで業界の存在感示せ

成長産業を、安全と物流で支えることで業界の存在感示せ

今後危険物を取り扱う事業者には、今回のLIB保管の規制変更のように「将来を見越した」先見性も問われることになるのではないか。社会的要請に伴う規制変更が、危険物倉庫の仕様にも大きな影響を与える可能性は大きい。今後、次世代二次電池として全個体リチウムイオン電池の開発・普及などの技術進歩も期待されるが、保管や物流の規制が成長産業の足かせとなることがないよう、今後も新たな保管基準の見直し、変更は必要だ。安全で持続的な新基準への更新については、常にその動向を注視しておくことが、いち早く変化に対応して先手を打つことにつながるだろう。

LIBの生産と普及推進は、EV普及によるカーボンニュートラル達成目標のみならず、ドローンなど物流の新たな可能性を引き出すことにも貢献する取り組みであり、企業にとっては成長分野での市場開拓のチャンスである。同時に、安全で安定したLIB保管・物流の維持には、デベロッパーや物流事業者だけではなく、国やサプライチェーン全域の関係者が、一丸となって対応、制度設計することも重要だ。

危険物取り扱いの安全性を高めることは、現場作業者を守るためにも欠かせない取り組みである。また、成長戦略を推進するうえでも、規制の変更後も、まずは事故なく運用することが必須である。物流業界が、成長産業の推進においても日本経済に必要不可欠な事業であることを証明するためにも、安全を最大の社会貢献として、それぞれの事業領域でより精度の高い危険物物流に取り組むことが望まれる。