話題日本一の大消費地を背後に控える東京港は、日本と海外、そして日本各地を結ぶ物流の重要拠点であるがゆえに、多くの貨物・コンテナが集中してしまう。トラックの輸送力不足が懸念される2024年問題に直面するなかで、東京港のコンテナターミナル周辺の混雑緩和は、真っ先に取り組むべき重要ミッションといえる。東京港では時期や時間帯によりコンテナの搬出入待ちのトラックが待機する状況を踏まえ、課題解決に向けて懸命な取り組みを続けてきた。

東京都が港湾関係者の協力とともに行ったさまざまな施策は功を奏し、2011年時点で1.26キロだったゲート前の渋滞長平均が、22年には0.36キロにまで短縮。10年間で実に71%の短縮に成功したことになる。混雑の大幅な減少が実現できた要因はどこにあるのか。本稿ではその理由を深掘りしつつ、日本の主要な玄関口である東京港の価値を再考する。

物流拠点としての東京港、貨物が集まる使命と宿命

物流拠点としての東京港、貨物が集まる使命と宿命

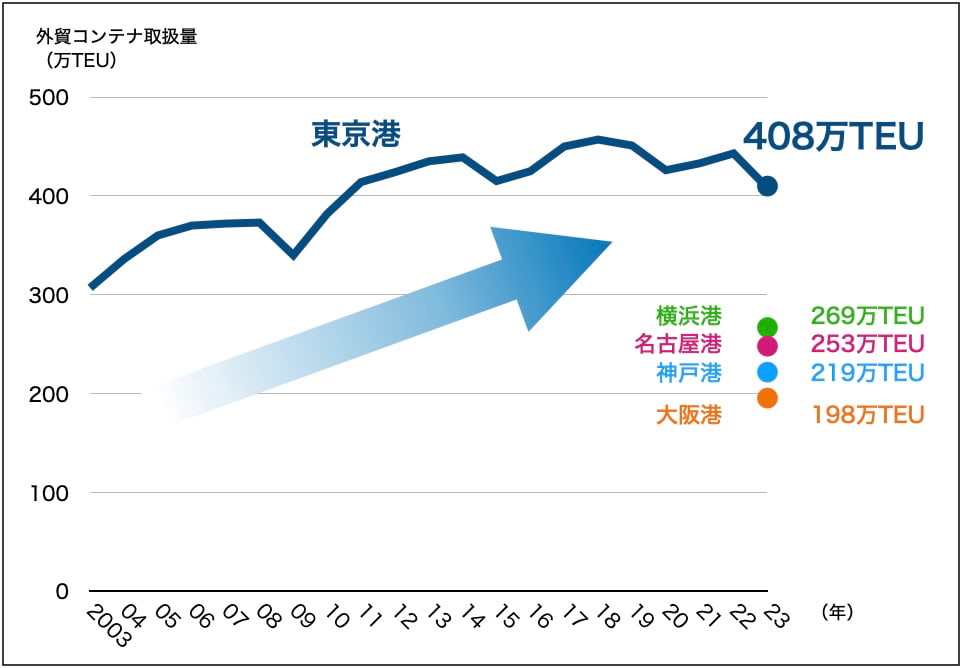

東京港で渋滞・混雑が発生していた主要因として真っ先に挙げられるのが、取扱規模の大きさだ。外貿コンテナ貨物の取扱量は増加傾向が続いており、2023年は408万TEU(速報値)に上る。この数字は全国の外貿コンテナ取扱貨物量の4分の1にあたり、東日本で生産・消費される貨物の約6割が東京港を利用している。全国で最も多くのコンテナ貨物を取り扱っている港、それが東京港だ。2位の横浜港が269万TEU(速報値)であることを踏まえると、その規模感をさらにリアルに実感できるだろう。一方で、東京港に集まる貨物の量は、ふ頭の処理能力を超えてしまっている。

輸出量に対する輸入量の多さも混雑を招きかねない要因の一つだ。東京港の取扱貨物の7割は輸入。輸入コンテナの引き渡しは、輸出コンテナの搬入に比べ、時間がかかるといわれている。

東京都が擁する人口は1418万人(24年9月時点)、これは日本の全人口の10%を超える数値だ。人口と経済活動が一極集中する大都市東京の需要を満たすために、輸入過多になるのはある程度仕方のないことといえる。

10年で71%の混雑を緩和した東京港の「これまで」

10年で71%の混雑を緩和した東京港の「これまで」

では、東京港は具体的にどのような取り組みを行い、混雑を解消したのか。中央防波堤外側にY1・Y2というコンテナターミナルを新たに整備し、施設容量を拡大したことも大きいが、「効率アップ」という面から注目すべきなのは、予約システム「CONPAS」(コンパス)の活用と、コンテナ車の待機時間の“見える化”だ。

CONPASは国交省が開発したコンテナ搬出入予約システム。予約車は非予約車に比べて待ち時間が短縮し、空いている時間帯の予約を促すことで車両の分散化につながることが期待される。

また、今までターミナルではドライバーが紙の受け渡しやタッチパネルの操作により搬出入手続きを実施していたが、利便性を向上する取り組みも検討中。ドライバーはICチップ付き身分証明書をかざすだけで入場処理が完了し、これによりゲートでの手続きにかかる時間を約2割削減できるという。さらにターミナル側では車両の接近情報を検知できるため、あらかじめ取り出しやすい場所にコンテナを配置することも可能となる。

東京港では22年からCONPASを活用した予約制事業を開始。事前に予約してから来場するトラックのゲート前における待機時間が、非予約車に比べ、最大で約8割短縮するなど、ゲート前混雑の緩和に大きな効果があることを確認している。現在は徐々に実施期間や予約枠数、対象事業者を拡大しつつある。

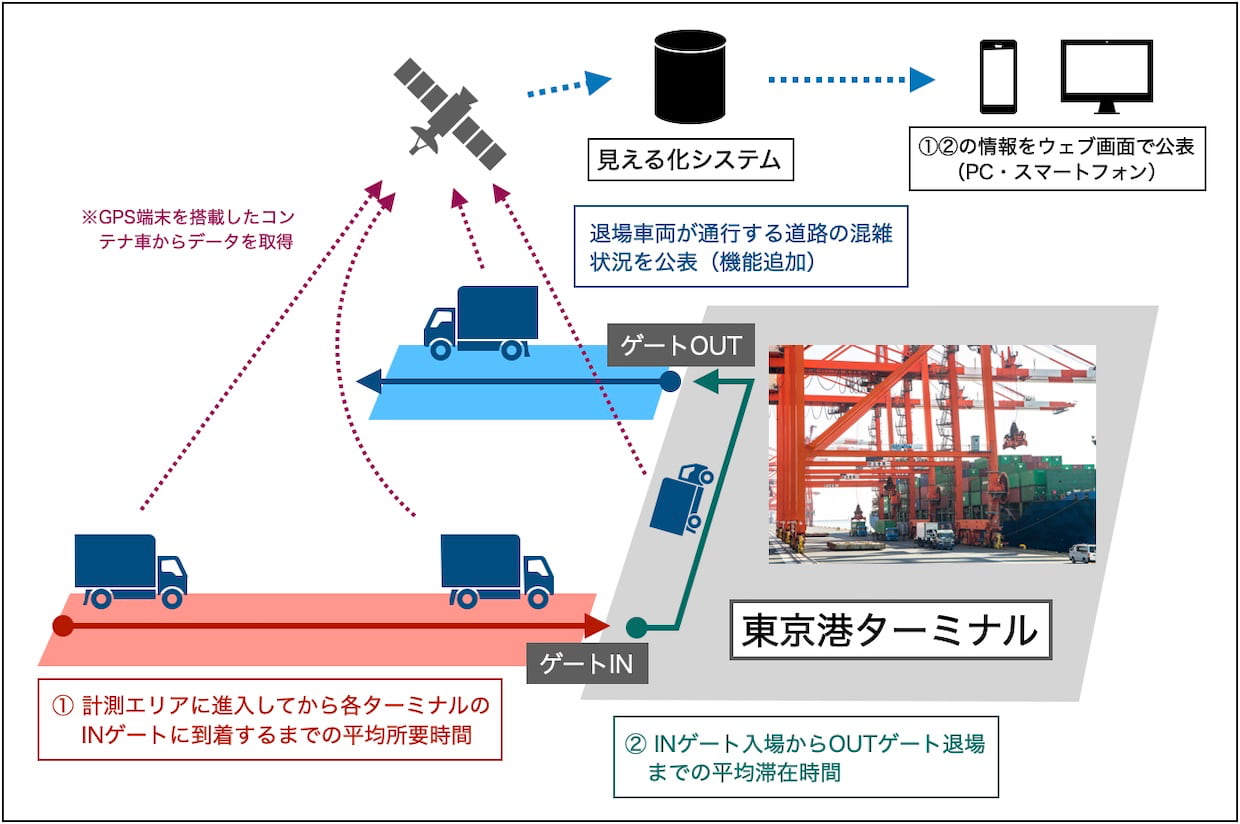

混雑状況をリアルタイムで把握できるように、東京港は現場の“見える化”にも力を入れる。東京都は港に出入りするコンテナ車に専用GPS端末を設置し、ゲートに到着するまでの時間や、ターミナル内の滞在時間を計測。これにより車両が計測エリアに進入してからゲートに到着するまでの平均所要時間、車両の平均滞在時間、退場エリアの混雑状況などが明確になった。

集計したデータは随時専用ページで一般公開されている。ページではターミナル名に続き、「INゲート到着までの所要時間」や「ターミナル内滞在時間」などが表示される。各ターミナルの周辺道路にはライブカメラも設置されているため、現地の状況をよりリアルに把握することも可能だ。

そのほかにも、比較的空いている午前の搬出入を促進するためのストックヤードを設置したり、ターミナルのゲートオープンを1時間前倒しするなど、混雑緩和を図っている。その結果、11年時点で1.26キロだったゲート前の渋滞長平均を、22年時点では0.36キロまで短縮することに成功した。ここ10年で実に71%もの減少を実現したことになり、トラックの待機時間も短縮された。

さらなる混雑緩和で物流課題に貢献、東京港の「これから」

さらなる混雑緩和で物流課題に貢献、東京港の「これから」

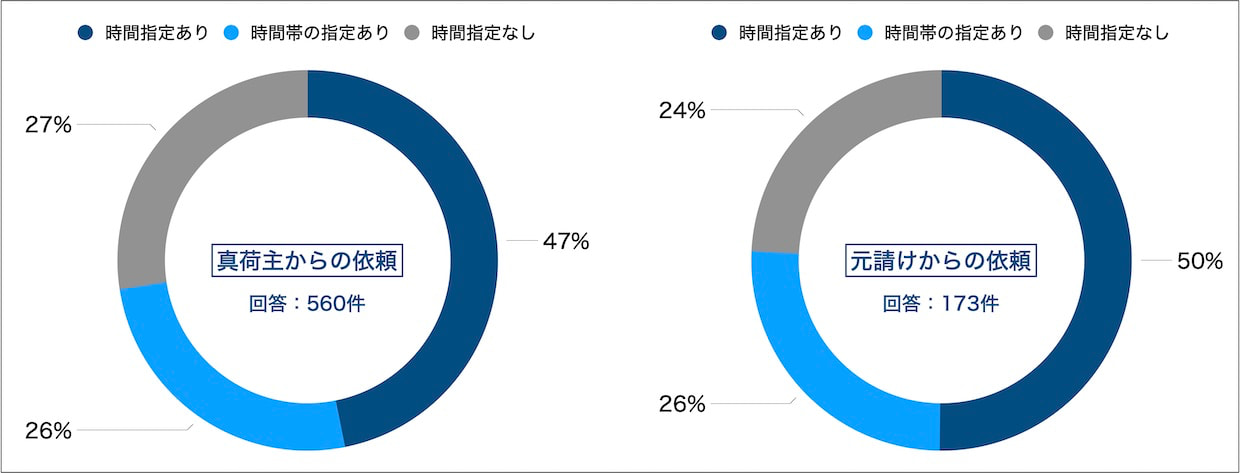

配送サイクルの偏りも港の渋滞・混雑を助長していた。荷主は配送時間を朝一に指定する場合が多い。すると納品時間に間に合わせるため、前日の午後から夕方にかけて貨物の引き取りが集中してしまう。国土交通省の資料(令和3年度トラック輸送状況の実態調査)によると、荷主の72.5%、元請けの75.7%が、運送時間、もしくは配送時間帯を指定している。荷主側には「午前中は入出荷、午後は荷捌き」といった具合にオペレーションを単純化させたいねらいがある。日本ではまだまだ運送会社が荷主から”仕事をもらっている”といった認識が根強くあり、立場の弱い運送会社から変更を働きかけるのは難しい。そういった歪な力関係も、東京港の混雑を助長する要因の一つだった。

搬出入時間を分散するには荷主・物流事業者の協力が必須だ。そのため東京都は24年度から、午前中などコンテナターミナルが比較的空いている時間帯にコンテナの搬出入を行う「オフピーク搬出入」を推進するモデル事業を募集、クボタや吉田運送、みなと運送など10社による企業グループが発足した。

▲クボタ物流統括部担当部長・武山義知氏

この集まりの目的は荷主・物流事業者がオフピークに協力するメリットや意義を明確にすること。グループの中心であるクボタの物流統括部担当部長、武山義知氏は「今は10社だが、潜在的な参加企業は20社、30社どころではない」とコメント。さらに「かつてのように”物流のことは運送会社任せ”という考えはもう古い」とし、荷主企業がリーダーシップを発揮する必要性を説いた。

オフピーク搬出入の鍵は荷主の主導と連携の広がりにあり

オフピーク搬出入の鍵は荷主の主導と連携の広がりにあり

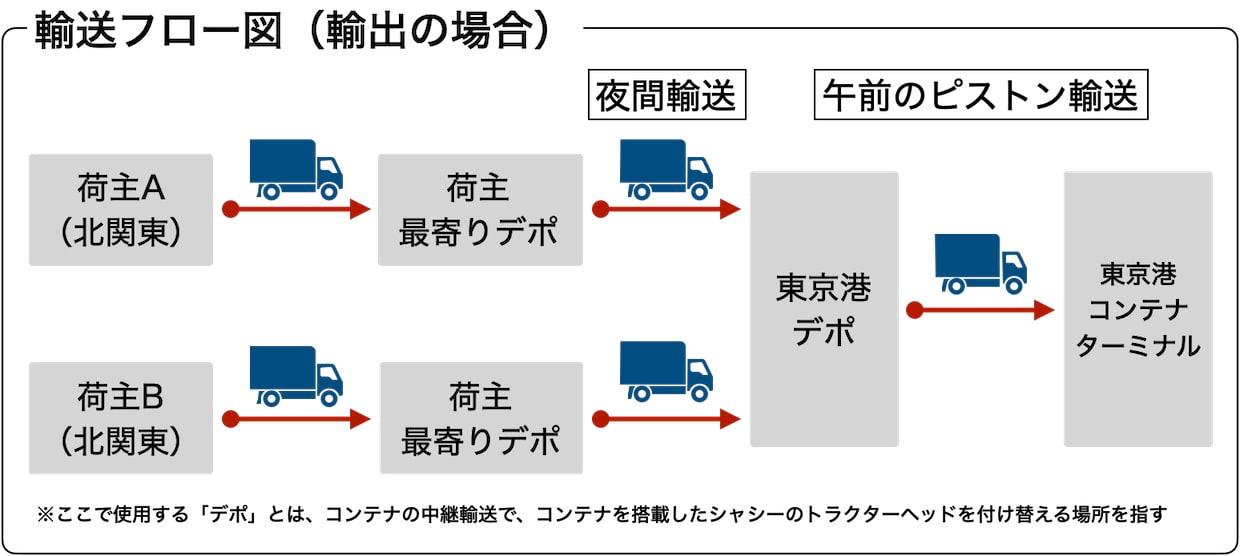

オフピーク搬出入モデル事業の具体的な施策としてまず挙がっているのは配送サイクルの見直し。午後や夕方に行っていたコンテナターミナルの搬出入時間を午前中に変更する。また、東京港や荷主エリアの近くに24時間コンテナ貨物の搬出入が可能な中継輸送拠点としてのデポを活用して、デポ間を道路が空いている夜間に輸送することで、荷主と東京港の間のコンテナ輸送を効率的に行う。つまり、コンテナヤードの手前のデポにおいて時間調整を行うことで、より柔軟な配送体制を敷くことができる。

とはいえ長年機能してきた商慣習や業務フローを変えるのは簡単なことではない。リードタイムの変更や運賃コストにも影響する取り組みであるだけに、関係するサプライチェーンとの連携が不可欠だ。同じ志を持つ荷主・物流事業者の輪を広げられるかが重要になってくる。先陣を切る武山氏は「簡単なことならもう誰かがすでにやっているはず。困難は多い」としながらも、「“身を切る”ような悲壮な覚悟で臨むのではなく、確実にメリットがあると思うからこそ挑戦する」とポジティブな姿勢を強調した。また、物流事業者として参加する吉田運送の代表取締役である吉田孝美氏は、「実際にドライバーの減少や高齢化に直面するなかで、今回の取り組みを新しい物流の仕組み作りのきっかけにしたい」と意気込んだ。今回のプロジェクトメンバーは、事業の重要なパートナーとして、新たなフィールドに踏み出す。

東京都はこうした先進的な取り組みをバックアップすることにより、トラックの待機時間の解消と物流効率化をさらに推し進め、24年問題への対応を進める意向だ。

日本では当たり前のように指定した時間に荷物が届く。しかし、東京港をはじめとする物流拠点が円滑に機能しなければ、いずれその“当たり前”が崩れるときが確実にやってくる。もはや事態はすべての日本人が当事者意識を持つべきところまで進んでいる。東京都には、荷主・運送事業者はもちろん、物流を利用する消費者を啓発する役割を期待したい。そのための下地はすでに整っている。

▲オフピーク搬出入モデル事業の参加企業から(左から)クボタ・馬越裕一氏、みなと運送・佐藤孝之氏、クボタ・武山義知氏、吉田運送・吉田孝美氏、同・山崎勝司氏