話題経済のグローバル化が進んだとはいえ、貿易は未だ中小企業にとってハードルの高い取引形態の1つとなっている。世界を見渡せば、貿易・金融インフラが整っていない国や地域も少なくない。2017年設立のSTANDAGE(スタンデージ・東京都港区)は「すべての国が、すべてのものに、平等にアクセスできる世界」の実現を目指し、貿易支援システム「デジトラッド」を開発・提供している。同社の代表取締役CEOである足立彰紀氏に、事業の着眼点や今後の戦略を聞いた。

貿易の道筋をつけ、データとして蓄積

貿易の道筋をつけ、データとして蓄積

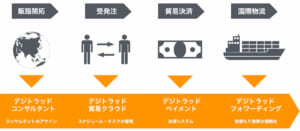

STANDAGEのデジトラッドは、「デジトラッドフォワーディング」「デジトラッド貿易クラウド」「デジトラッドペイメント」「デジトラッドコンサルタント」の4つの機能で構成される貿易DXプラットフォームだ。

デジトラッドフォワーディングは、荷主・フォワーダー間の見積もり業務を簡略化するサービス。国際物流の見積もりは考慮すべき要素が多く、アナログな手法では膨大な手間と時間がかかる。そのため、見積もりを依頼する荷主側は複数社とのやりとりで疲弊し、依頼を受けたフォワーダー側は確度の低い見積もりにも多大な時間を割かなくてはならないことが多い。

▲代表取締役CEOの足立彰紀氏

デジトラッドフォワーディングを活用すると、荷主は各社の見積もりを一覧で見ることができる一方、フォワーダーはデータを集約することで見積もりを一括で受けられる。

デジトラッド貿易クラウドは、貿易に関わるあらゆる業務をクラウド上で処理する。顧客とのマッチング(受注)から、タスクやスケジュールの管理(進捗管理)、発注までを一元化できる。貿易特化型の業務管理ツールだ。

特に先進的なのは、ステーブルコインを利用した決済システム、デジトラッドペイメント。ステーブルコインとはその名の通り、安定(ステーブル)していることが特徴の仮想通貨だ。ステーブルコインは米ドルや金など、特定の資産に連動しているので、価値が変動しにくい。

また、ステーブルコインを利用した取引は電子決済であるため送金手数料が割安で、しかもスピーディーだ。デジトラッドペイメントでは仮想の共有金庫をつくり、はじめに輸入側がその仮想金庫に入金をする。輸出側はBL(船荷証券)を引き渡すまで出金することができない。そうすることでフェアな取引を実現しているのだ。

デジトラッドコンサルタントは、STANDAGEが選任したコンサルタントと、物流事業者とのマッチングサービス。コンサルタントに任命されるのは国際物流に詳しい人物ばかり。コンサルタントは案件ごとに相応の報酬を受け取り、事業者はそういった人物からのアドバイスを受けられる。

これら4つの機能はそれぞれ、デジトラッドコンサルタントが「販路開拓」、デジトラッド貿易クラウドが「受発注」、デジトラッドペイメントが「貿易決済」、デジトラッドフォワーディングが「国際物流」といった貿易実務の領域をカバーしている。現在、デジトラッドは大手企業を中心に採用されているという。

一方、これまで貿易経験がなく、海外進出をゼロからスタートさせようとしている中小企業などに支持されているのが「まるなげ貿易」サービスだ。「まるなげ貿易」のユーザーは、デジトラッドでサポートしている実務領域はもちろん、海外にモノを売っていく上で欠かせない「パンフレットや海外向け商品ページの作成代行」や「展示会出展」、「現地スタッフによるルート営業」、「越境ECへの出品・運用代行」といった業務もアウトソーシングできる。

STANDAGEはもともと、ブロックチェーンを利用した貿易決済システムを開発していた。ブロックチェーンとは、取引データなどを「ブロック」と呼ばれる形式にまとめ、それを鎖のようにつなげて保存する技術のことだ。データのつなぎ目には「ハッシュ値」と呼ばれる乱数が割り当てられる。誰かが不正に手を加えると、前後のハッシュ値の整合性がとれなくなるため、データの改ざんはほぼ不可能に近い。また、複数のシステムがデータの保存・管理を分担するため、非常に透明性の高い取引が可能になる。さらに非常にスピード感のある取引を可能にするため、今まで手間と時間がかかっていた国際送金の課題を解決するとして注目を集めた。

しかし、いざシステムを売り込みに行ったところ「中小企業からは『そもそも自社では貿易ができない』と言われた。新興国を想定して『すべての国が、すべてのものに』を掲げていたが、足元の日本にも不平等があると気がついた」(足立氏)。そこで同氏は日本の中小企業が平等に貿易に参画できるようにすることを目的に、デジトラッドやまるなげ貿易の開発に着手した。

商社人材のノウハウを生かしつつ、属人化を防止

商社人材のノウハウを生かしつつ、属人化を防止

足立氏は幼い頃から、起業家として成功した祖母にビジネスの話を聞かされて育った。一度は商社に就職したものの、祖母の影響があってか、“起業したい”という思いはずっと抱き続けていたという。そして30代を迎えた頃、ブロックチェーンの存在を知る。「世の中を変える技術だ」と感じた足立氏は、商社時代の後輩を誘い、STANDAGEを立ち上げた。

足立氏は、事業が軌道に乗った要因として、ミッション・ビジョンに共感する商社・貿易経験者を集められことを挙げる。すでに事業が安定している大手商社では挑戦的な貿易ができず、なかにはそのことに不満を抱く社員もいるという。活躍の機会をうかがっていた人材には、“平等な貿易をつくる”というSTANDAGEの挑戦的なミッションが響いたのだ。

デジトラッドの各種サービスを含め、常に複数の事業を並行させてきたことも、成功の要因になった。投資家や従業員からは何度も「1つの事業に注力したほうが良い」と言われた。しかし、ブロックチェーンの技術を決済に応用し、安定した利益を生むにはまだ時間がかかる。1つの事業にこだわらず、複数の柱の一つとしてはじめた貿易事業を伸ばせたからこそ、安定した経営基盤を築くことができた。

属人化を回避する仕組みを整えたことも、事業の安定につながった。足立氏は社内に細分化した業務を担当するチームをいくつもつくった。あえて業務を分散させ、チームを丸ごと専門家にすることで、特定の誰かに頼ることなく会社全体が機能するようにしたのだ。

足立氏は同社を「貿易をつくる製造工場にしたい」と話す。さらに知識やノウハウをデータ化し、いつでも、誰でも活用できるデータベースを構築した。「データベースがあれば、前の担当者がどういう商品で成功したのか、どういったアプローチをしたのかが一目で分かる。精度の高い情報共有ができることは、デジタルの良い点」と足立氏は胸を張る。

時代の追い風を受けて年輪を重ねる

時代の追い風を受けて年輪を重ねる

日本にはこれまでデジタル通貨を円に変換する手段がなかった。しかし、23年に法改正があり、日本版ステーブルコイン開発の動きが始まるなど、同社には追い風が吹いている。

「すべてが仮想通貨に置き換わるとは考えていない。しかし、バーコード決済のように、利便性が広く知れ渡れば一気に広まるだろう。われわれはサービスが広まったタイミングでその中心地にいたい」(足立氏)

25年には基幹システムとしての使用に堪える見積もり・入札システムも完成させる予定。これらのツールの導入を促進し、業界から「メールとエクセルをなくすこと」が足立氏の当面の目標だ。

起業家の祖母から自分を超えられるかと挑発され、「絶対に超えてやると思っていた」という足立氏。今はもう、超えたと笑う。「社名のstand ageは樹齢の意味。年輪が大きくなっていくように、社会の根幹をなすような幹の太い会社にしたい。私自身はSTANDAGE一本入魂で続けていく」と同氏は意気込んでいる。

一問一答

Q.スタートアップとして、貴社はどのステージにあるとお考えですか?

A.事業拡大ステージにあり、人材採用を強化しています。

Q. 貴社の“出口戦略”、“将来像”についてお聞かせください。

A.上場をし、安定した基盤の上で、当面は時価総額1000億円の企業を目指します。