話題物販系BtoCのEC(電子商取引)市場規模が急速に拡大し、多品種少量化が進んだことで、倉庫オペレーションの効率化が喫緊の課題となるなか、省人化・自動化ニーズの増加に伴い、自動倉庫システム市場も徐々に活気づいており、国内での導入事例も増えてきている。昨今は大手ECだけでなく、中小規模の事業者の導入を想定したユニット式の自動倉庫など、中小事業者にとって高嶺の花に映る自動倉庫導入のハードルを下げる取り組みもみられるようになった。

国内での倉庫自動化の流れは、欧米諸国と比較すると導入の進み方が遅いのが現状ではある。欧米では労働力不足といった世界共通の課題に加え、日本と比較して賃金の上昇率が急激だったことも重なり、倉庫など現場作業の自動化の必要性に迫られたことで、自動化機器・システム市場が隆盛した経緯がある。日本でも昨今、自動化ニーズが高まってきたことで、すでに欧米で実績のある自動化機器やシステムの日本市場への進出、さらなる市場規模の拡大も想定されよう。

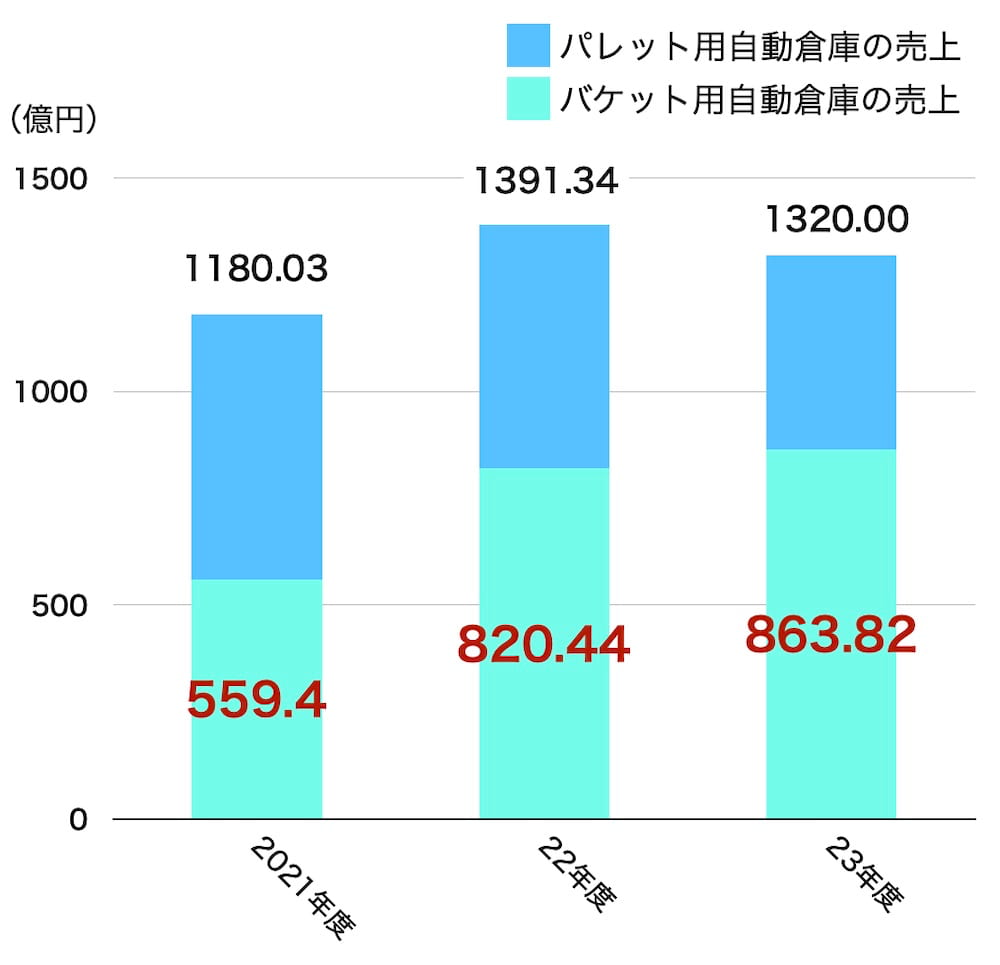

特に、多品種少量化への対応からバケット倉庫の需要が増加している。日本ロジスティクスシステム協会(JILS)のまとめによると、パレット式とバケット式を合わせた自動倉庫全体の売上高は2023年度には前年度をやや下回ったものの、バケット倉庫の売上高は前年比5.3%増の863億8200万円と拡大していることがわかる。

低温環境下での物流自動化は必至

低温環境下での物流自動化は必至

一方で国内の賃貸型倉庫市場の動向をみてみると、食品ECの普及や医薬品物流の高度化によって、冷凍冷蔵倉庫の需要増加が引き起こされている。かつては自社所有が主流だった冷凍冷蔵倉庫は賃貸型へ移行し始め、大手デベロッパーによる冷凍冷蔵専用のマルチテナント型物流施設開発も、すでにめずらしい動きではなくなってきている。さらには、冷凍冷蔵対応の自動倉庫を配備した倉庫開発の動きも出てきている。

冷凍冷蔵倉庫内での人的作業は過酷を極める。とりわけ冷凍倉庫内での作業はマイナス25度前後の過酷な環境で行われるため、30-40分の作業ごとに休憩が必要なことから、労働効率の低下も免れない。庫内と荷下ろし場では寒暖差も激しく、悪天候下では作業者に与える悪影響も少なくない。

そういった環境では、倉庫作業員の確保は当然ながら難しくなる。あるシステムベンダーによれば、冷凍冷蔵倉庫の現場では「今まさに人が採用できない」状況に迫られているという。賃貸型の冷凍冷蔵倉庫の供給が今後も増加していくなかで、過酷な環境下での自動化・省人化の仕組みが不可欠となるのは必然だといえる。

そこで、冷凍冷蔵倉庫向けの自動倉庫システムの需要が高まってくるが、低温環境でも安定したシステム稼働を実現するには、相応の技術と培った実績が求められよう。冷凍冷蔵環境に対応した自動化ソリューションとして、ここでは自動倉庫システム開発大手のオートストア(ノルウェー)と、冷凍冷蔵倉庫向けの不動産開発を先導する霞ヶ関キャピタルの取り組みを取り上げたい。

冷凍冷蔵自動倉庫の最前線、オートストアと霞ヶ関キャピタル

冷凍冷蔵自動倉庫の最前線、オートストアと霞ヶ関キャピタル

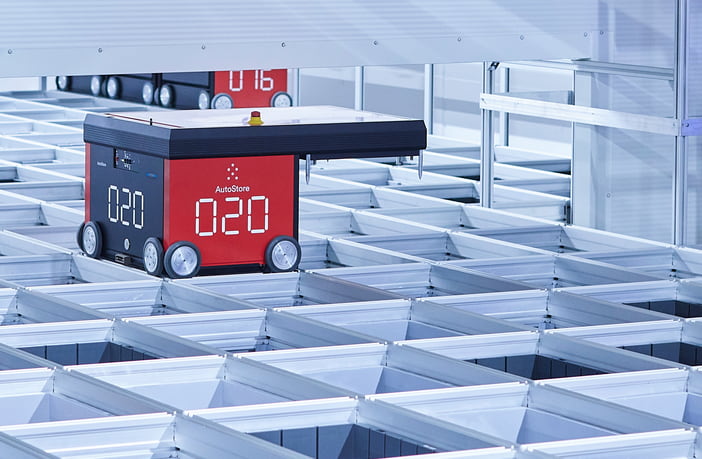

▲低温環境下で稼働するロボット(出所:オートストア)

オートストアは、マイナス25度の低温環境でも安定稼働する冷凍冷蔵対応の自動倉庫をすでに欧州で展開しており、日本国内での販売パートナー(ディストリビューター)であるソフトバンクロボティクスとともに、国内での展開を図る。オートストア独自のコンパクトな高密度保管を維持しながら、冷凍倉庫内のスペース効率を最大化。作業場全体ではなくグリッド内のみを冷凍仕様とできるのが強みで、作業員は過酷な環境下で労働する必要がなくなる。

オートストアのシステムは、海外では冷凍食品を取り扱うEC事業者や食品メーカーを中心に導入が進んでおり、日本でも食品業界を中心に普及が期待される。冷凍環境での開閉回数を減らすことで、エネルギーコストを抑えながら、スムーズな出荷作業が可能になることは、導入企業にとって大きなメリットとなるだろう。

▲「LOGI FLAG TECH所沢」(出所:霞ヶ関キャピタル)

不動産デベロッパーの霞ヶ関キャピタルは、冷凍自動倉庫を備えた賃貸型物流施設ブランド「LOGI FLAG TECH」(ロジフラッグテック)の開発を推進している。昨年9月に完成した所沢の施設をはじめ、今後も名古屋や川崎での開発が予定されている。早くから賃貸型冷凍冷蔵倉庫開発に着手している同社は、同ブランドでも最新の冷凍自動倉庫技術を活用し、マイナス温度帯でも安定した自動保管・ピッキングを可能としている。

LOGI FLAG TECHの冷凍自動倉庫は多層構造を採用し、省スペースながら高い保管能力を実現。また、リース型の導入モデルを採用することで、企業は大規模な設備投資を行うことなく、短期間で高度な冷凍物流機能を利用できる。さらに、テナント企業ごとの需要に応じたカスタマイズも可能で、温度管理や作業オペレーションの最適化が図られる。

同社が三菱商事都市開発と協力して開発を進め、26年夏完成予定の川崎区東扇島の冷凍自動倉庫では、1-2階を荷さばきスペースとし、垂直搬送機で3階の冷凍倉庫保管エリアに搬送し、保管することで、マイナス温度帯での人的作業を削減する仕様となっている。このように、低温倉庫内での労働環境の改善に資する取り組みが、システムベンダー側、施設開発側の両面から配慮され始めている。

効率化への選択肢広がるなか、次なる自動化ニーズは

効率化への選択肢広がるなか、次なる自動化ニーズは

自動倉庫のバリエーションは企業のニーズに応じ多様化しており、ユニット式の自動倉庫、冷凍対応型、GTP(Goods to Person)型、自律搬送ロボットなどが提供されている。これらのシステムベンダーは、ユーザー企業の理想的な物流工程を実現するために、事業規模や扱う商材に応じた、より柔軟なソリューション提案が求められる。

企業ごとの課題を共有し、それに応じたDX(デジタルトランスフォーメーション)ソリューションやメンテナンス体制を整備する動きはもちろん、補助金制度活用の支援なども、資金的なハードルを下げる取り組みとして有効だ。場合によっては自社製品を使用しないケースでの自動化や、自動化以外の道での効率化策をともに考えるといったような、ユーザー側のメリットを最大化するためのサポート体制の構築が、結果的に自動化市場の成長を後押しし、マーケットの拡大にもつながるだろう。

昨今の冷凍冷蔵品の多品種化・小口化の進行や、それに対応したシステムや賃貸型倉庫の出現を、事前に予測できた事業者が多くないことからもわかるように、今後、自動倉庫市場が隆盛していくなかで、どういったニーズが生まれるかは未知数の部分もある。次なるニーズがどこに求められるようになるか、システムベンダーや不動産デベロッパーは、市場を注視していく必要がある。

多様なシステムが市場に出回ることにより、自動倉庫市場の競争の激化も予想されるが、今回紹介した低温環境に対応したものなどはまだ数少ないのが現状だ。国内での自動化・省人化ニーズがどの領域にあるのか、先を見通す力が問われるが、後発となった事業者も新たな選択肢をもって市場投入することで、競争力の向上とともに、ユーザーにとって多様な選択肢をもたらす成熟した市場形成にもつながるだろう。