話題いま、物流センターのバックヤードでは、新しい“風”が吹き始めている。人手不足やサプライチェーンの多様化による出荷形態の激変など、物流現場は常にギリギリの綱渡り状態。テクノロジーを駆使した在庫管理や庫内作業の自動化は少しずつ進んでいるものの、現場の“人”をどう動かすかとなると、いまだに古い方法から抜け出せずにいるのが実情だ。

こうしたなか、住友商事が提案するのは、現場の最前線にいる“人”の動きや働きやすさをデータでしっかり見つめ直すという新しいアプローチだ。彼らの開発した「スマイルボードコネクト」が、複雑な倉庫運営の在り方そのものを変えつつある。

混乱生む「変動」こそが現場のリアル

混乱生む「変動」こそが現場のリアル

「物流現場は、毎日同じように見えて、実は『忙しい日と余裕のある日』がコロコロ入れ替わるし、時間帯や工程ごとにも波があるんです」。こう話すのは、住友商事物流ソリューション事業ユニット統括の犬山直輝氏だ。荷主からのオーダーは直前にならないと確定しないことが多く、急いで人員を手配したり配置を組み替えたりと、まるでレスキュー隊のように“その日その時”で最適解を求められるのが日常だという。

▲住友商事物流ソリューション事業ユニット統括の犬山直輝氏

「理想を言えば、どの物流現場も生産現場のようにタクトタイムを決めて、すべての工程がリズミカルに連動する現場を実現したい。でも、現実の物流現場はそうはいかない。ならば、この現実を否定するのではなく、むしろ受け止めた上で、どう即応できるかを考える必要があるんです」(犬山氏)

こうした考えから生まれたのが「スマイルボードコネクト」だ。リリース当初から「これは面白い」と現場を巻き込み、いまや多くの物流企業に“なくてはならない存在”として認知され始めている。

リアルタイムで「誰が・どこで・何を」を可視化

リアルタイムで「誰が・どこで・何を」を可視化

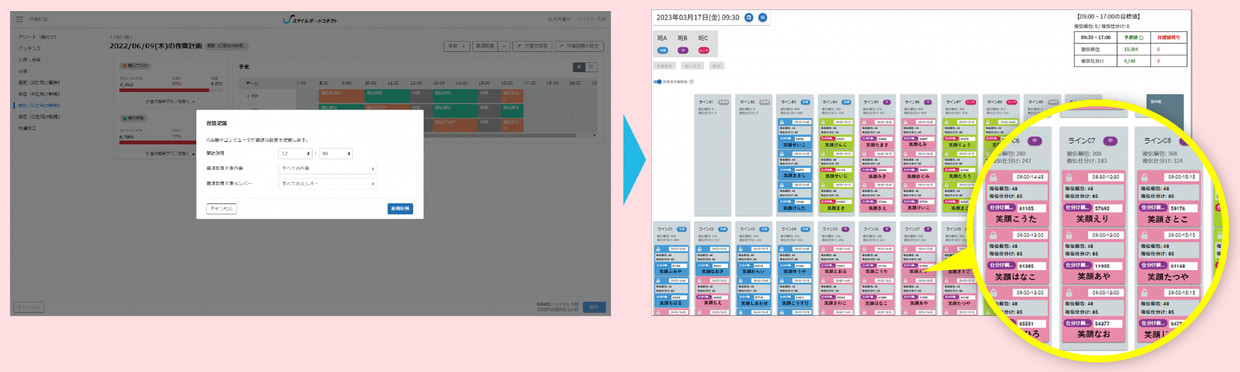

スマイルボードコネクトの最大の特徴は、“現場の可視化”と“人員配置の最適化”だ。作業員の作業実績をリアルタイムに可視化し、作業員一人一人のスキルや能力値をデータベース化。これをパラメーターにして作業計画や人員配置を最適化する。つまり、「いつ」「誰が」「何を」「どれくらい」作業したか、するかを把握したり、状況に応じて計画を組み直したりできるツールというわけだ。

例えば、現場リーダーが頭を悩ませがちなシフト作成も、従来は何時間もかかっていたのが、このツールを使えば数分でパッと完了する。量子コンピューター技術を応用した最適配置支援機能で、“いま最も忙しい工程には熟練者を増援”、“単純作業には新人や短期スタッフを適切に割り当て”などが瞬時に決まる。犬山氏によると、「これだけで現場のムリ・ムダ・ムラがぐっと減る」という。少人数でドタバタしていたチームにも、ようやく“呼吸する余裕”が生まれたという声が多く届いているようだ。

「現場のデータ」で交渉も変わる

「現場のデータ」で交渉も変わる

このリアルタイム管理の効果は、単なる作業効率アップにとどまらない。スマイルボードコネクトで蓄積されたデータは、どの工程でムリ・ムダ・ムラが発生しているかをはっきりと示してくれる。

すると、「この部分は荷主さんにも協力してもらわないと、最適化が難しいですね」という提案が、具体的な数値とともに可能になってくる。事実、大手3PLの営業部門では、従来あいまいだったコスト構造を可視化し、荷主企業とデータに基づく交渉を始めているという。「データドリブン」の世界へシフトしていく流れは、現場のみならず物流全体のゲームチェンジャーといえそうだ。

人材評価の「曖昧さ」もデータで打破

人材評価の「曖昧さ」もデータで打破

スマイルボードコネクトが変えたのは、シフト管理や最適配置だけではない。最大のインパクトの一つが「人材評価」だ。

従来、倉庫作業は短期の就労者が多く、作業内容や実績にかかわらず「時給●●円」と一律に評価されがち。実際は作業スピードや正確性も異なるのだが、誰がどのくらい早くて正確であるかを測定する指標がないため、多くの現場では生産性に基づく評価制度や報酬体系が確立されておらず、一律の評価や報酬に不満を漏らす声が多く聞かれた。

しかし、同社の物流ソリューション事業ユニットデジタルロジスティクスチームリーダーの田中紀恵氏は、「スマイルボードコネクトによって、誰がどの作業を得意とし、どんな成果を出したのかがリアルタイムで分かります」と力を込める。

▲住友商事物流ソリューション事業ユニットチームリーダーの田中紀恵氏

「今日の仕分けで飛び抜けた生産性を叩き出したスタッフがいれば、数字をもとに即座にフィードバック。スタッフは『自分の頑張りがちゃんと見えるんだ!』とやる気になりますよね」(田中氏)

その結果、個人の力が正当に評価される仕組みが生まれ、報酬体系の見直しやスキルアップへの意欲向上につながっているという。

ギグワーク時代の「最終兵器」になるか

ギグワーク時代の「最終兵器」になるか

人手不足と働き方の多様化が進む物流業界では、ギグワーカーや派遣スタッフを柔軟に活用する動きが強まっている。ただし、その分スタッフの流動性が高くなりがちだ。今後も物流センターが安定して稼働し続けるには、「人をどう見える化し、短期の人材でも不満なく、能力を最大限活かせる場を用意するか」が鍵となる。

「どれだけ自動化が進んでも、最後には人の力が必要なんです」(犬山氏)

人が活躍できる場をしっかり作り、なおかつ適正に評価する仕組みがなければ、彼らは長くとどまってくれない。スマイルボードコネクトは、こうした課題に対する“最後の一手”ともいえる存在かもしれない。

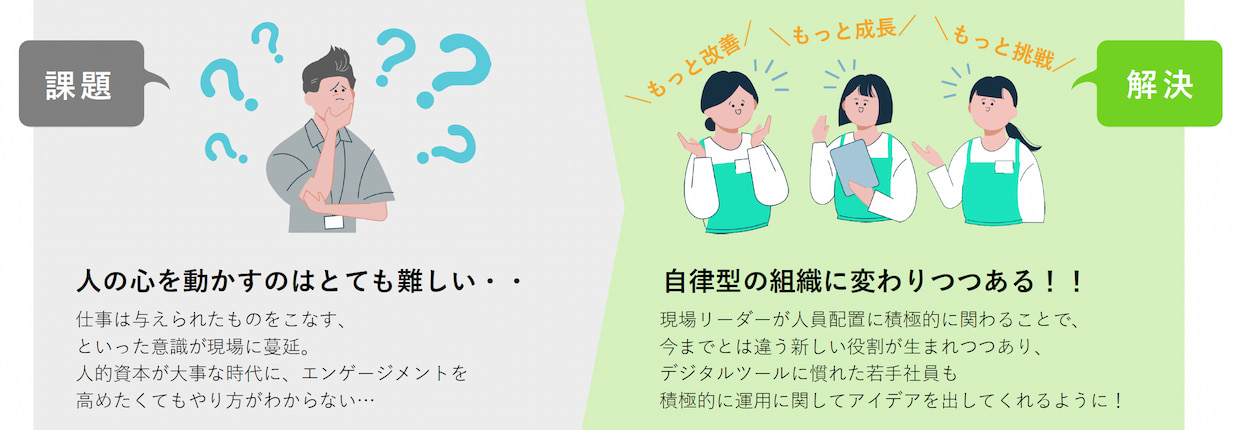

▲ある導入現場では、計画や実績を可視化することで、作業員やリーダーから改善提案や自己成長を求める声が上がるようになり、定着率も高まっているという

着実に進化を続ける「スマイルボードコネクト」

着実に進化を続ける「スマイルボードコネクト」

リリース後も次々とアップデートを重ねるスマイルボードコネクトは、今や物流会社だけにとどまらず、もともと生産性管理で先行していた製造業など他業種にも導入が広がり、好評の声が聞かれる。「おかげで単月で●%生産性が向上した」という具体的なフィードバックも、多数寄せられているようだ。

田中氏は、「今後は人員配置だけではなく、人員調達の最適化や、拠点全体の効率改善をサポートする機能もリリースしていく予定です。これで物流工程全体をもっとスマートにしていきたいですね」と語る。

「属人化」から「データ」で勝負する物流へ

「属人化」から「データ」で勝負する物流へ

荷主からのオーダーがギリギリまで読めない──そんな業界の宿命ともいえる厳しい現実に、スマイルボードコネクトは真っ向勝負を挑んでいる。作業員の生産性や進ちょくデータを日々蓄積することで、“瞬間”の異変にも即応できる仕組みを実現。さらに、ムリ・ムダ・ムラを見つけて改善するサイクルが回り始めれば、荷主との交渉や倉庫全体のコスト管理もより合理的になっていく。

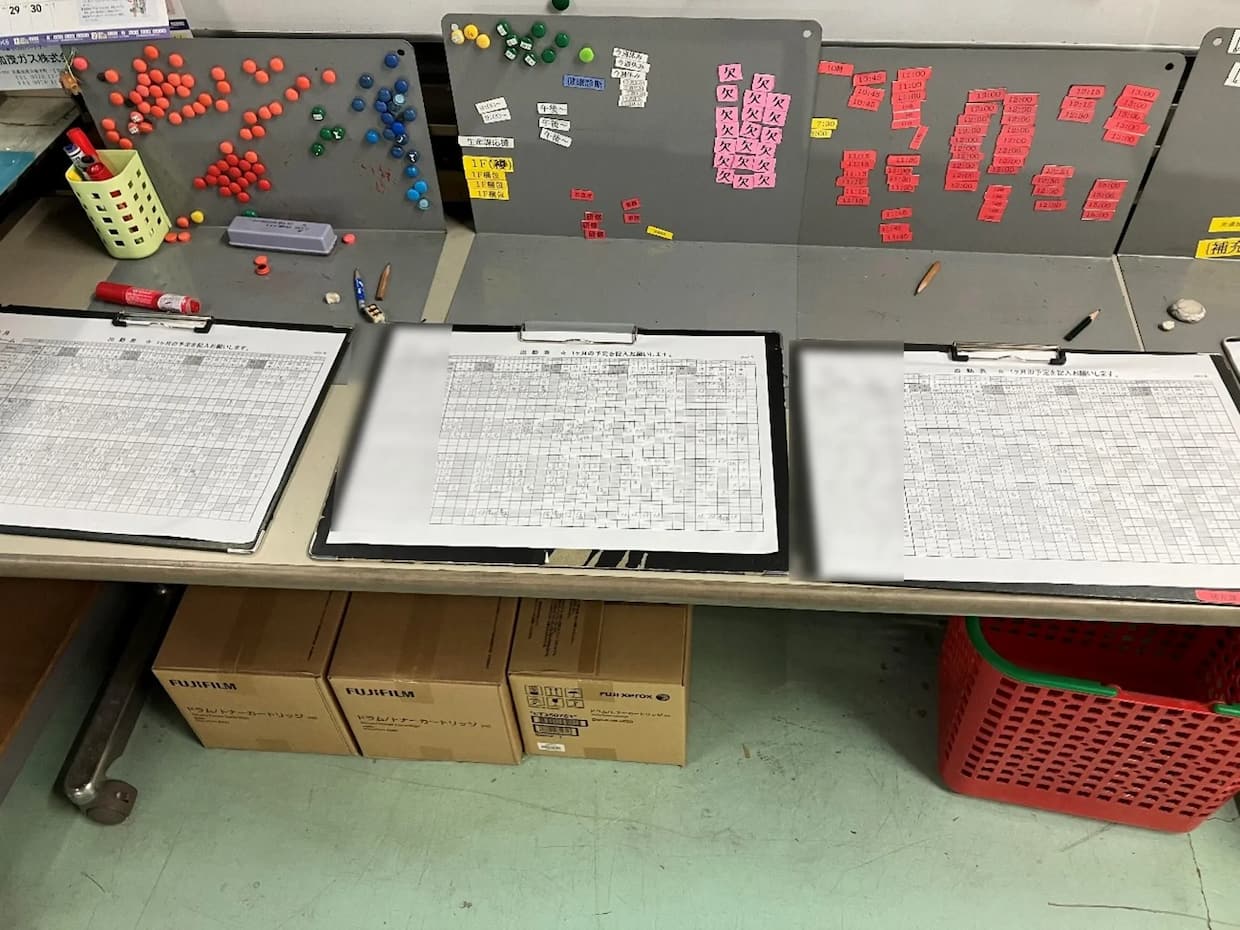

![]()

▲ホワイトボードや紙のシフト表、属人化されたエクセルデータでは、変化に即応したり、現状分析に基づく改善サイクルをまわしたりするのが難しい

今まで、エクセルの海をかき分けて頭を抱えていた現場リーダーは、「こんなに楽になるとは思わなかった」と口々に言うという。スタッフ一人一人の努力が見える形になれば、チームのモチベーションが上がるのは当然。結果的に倉庫全体の生産性が高まり、企業全体の経営効率もアップする──そんな好循環が生まれ始めている。

属人化の限界を打ち破り、データに基づく新しい運営モデルを提案する住友商事の挑戦は、従来の常識を変える可能性を秘めており、これからの物流業界に新たな変化をもたらすだろう。混迷を極める倉庫現場に差し込む、このスマイルボードコネクトという“一筋の光”。今後の展開から目が離せない注目のソリューションだ。