話題コンテナをドレージ輸送するドライバーの高齢化や、ここ数年の慢性的な人手不足など、港湾物流を取り巻く環境もまた依然厳しい。そうした港の事情に苦慮する人たちの駆け込み寺として注目が集まるサービスがトヨタ自動車による新事業創出プログラムから生まれた「One Stream」(ワンストリーム)だ。

One StreamはGPSやIoTセンサーを活用してトラックの位置情報だけでなく、各コンテナや倉庫の作業進ちょくもリアルタイムで把握するシステムを開発。これによりコンテナを運ぶ輸送、作業をする配送先・倉庫の双方にとっての最適な配車をリアルタイムで自動生成する。従来の電話や紙ベースの連絡をデジタル化して、輸送会社・倉庫・荷主間の情報を一元管理できるのも特徴だ。

実際、導入後にドライバー1人が1日に運ぶコンテナ本数が2倍近くに伸びた例もあった。配送先の倉庫でのドライバーの滞在時間が4割近く削減し、その分を配車に充てることもできた。2020年から名古屋港で実証を重ね、現場の実情に合わせた、さまざまなノウハウをサービスに込めた結果だ。

では、この新規事業は何から着想を得て始めたものなのか。さらに物流の現状と課題、同サービスが目指す港湾物流の未来とは何なのか。One Stream代表の足立聡史氏に話を聞いた。

▲One Streamの足立聡史代表

トラックの位置情報などを基に最適な配車を算出

トラックの位置情報などを基に最適な配車を算出

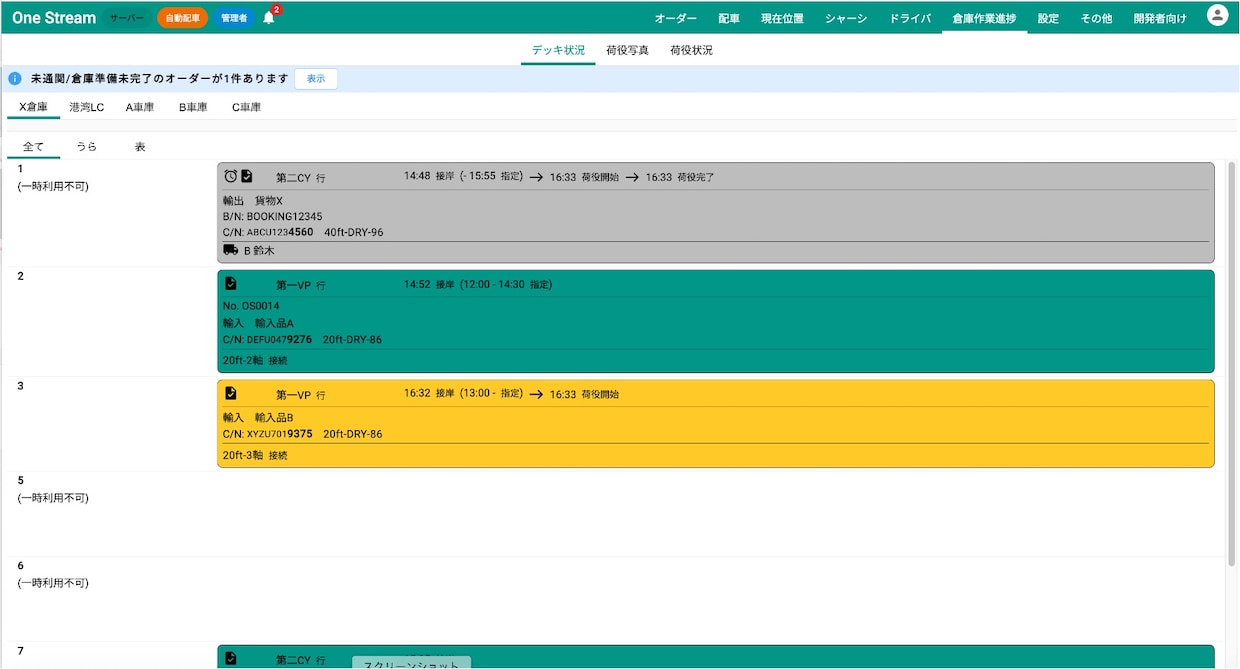

One Streamが提供するサービスはまず、スマートフォンなどの端末から各ドライバーとトラックの位置情報、作業の進ちょくを把握する。そのデータに輸送オーダーとコンテナ情報、倉庫情報、法令による制約などを組み合わせると、システムが最適な配車を算出し指示を出す。倉庫側にはコンテナの到着予測だけでなく、必要なコンテナ情報も提供する。同時に、輸送会社と倉庫会社は相互に、同サービスを通じて作業の進行具合を共有する。タイムリーな貨物搬出入が可能になり、作業がスムーズに進む。

スマホなどで撮影した写真のクラウド管理・共有機能の利便性が際立つ。OCR(光学文字認識)でコンテナに記載されているコンテナ番号やシール番号などをデータ化し、帳票に展開可能。各コンテナの荷役写真もブッキング情報とひも付けて管理できる。輸送・荷役の進捗と併せ、荷主とも共有が可能だ。OCRと情報伝達のデジタル化により、倉庫会社の搬入票の作成工数の2割減、荷役写真の管理工数の7割削減も不可能ではない。

▲倉庫作業の進ちょく管理画面

トヨタ色をできるだけ出さずに港での実績を重ねる

トヨタ色をできるだけ出さずに港での実績を重ねる

「サービスを立ち上げるまで、さらに事業を始めてからも、とにかく現場に出向いて物流を勉強した。輸送企業だけでなく、船会社さんや保険会社さん、銀行など少しでも物流に関わる人に実情を聞いて回った。荷主であるトマト農家や漁師さんにも伺い、どのように運んでほしいのかも聞いた。さまざまな現場を訪れるにつれ、改めて物流の大切さを思い知ることになった」と足立氏は話す。

同サービスはトヨタ社内の新規事業に相当する。完全な事業部や別会社になっていない。足立氏曰く、物流関係でトヨタの看板を背負うことこそが、何よりも苦労だと語る。

「トヨタの名前を出すと身構えられてしまうこともある。ムダの排除、ジャストインタイム、自働化を特徴とする、トヨタの生産方式にTPSがある。このサービスは、外乱が発生しやすい環境でもTPSを実現する仕組みともいえる。これに対し、物流環境が異なることから初めて聞いた時に否定的な思いを持つ物流事業者も少なからずいた。そんなのは机上の空論だと揶揄(やゆ)されることもある。もともとはトヨタの物流効率化ではなく、港湾全体の物流効率化が目的なので、なるべくトヨタと言う名前を出さないこと、現場で働くみなさんの環境に合わせることに注力した。実際にコンテナを扱う現場に出入りさせてもらいながら、実績を作るのが大変だった」

導入後、港での歩数が減った、ストレスが少なくなったとの声

導入後、港での歩数が減った、ストレスが少なくなったとの声

試行錯誤しながら、港との接点を増やした。半信半疑ながらも導入を決める事業者も現れ始めた。中にはサービスへの依存度が高まり、「ないと困る」という声も聞くようになったという。

「導入後、現場からは、作業場での歩数が減った、ストレスが少なくなったという意見をよく耳にする。進ちょく確認の電話がなくなったことで、今までこんなに電話していたのかと驚く声もあった。情報共有できることでチームワークが上がったという声も非常に多い。作業場で使用する紙の量が減ったと喜ぶ声もあった。何かしらの負荷を軽減しているところでは、お客様の役に立てていると思うと、非常に嬉しい。経営者からは、効率化して余力が生まれたと言ってもらえる」(足立氏)

足立氏は、港湾の物流は、関係者の数や取り扱う情報の量や貨物の特徴からDX(デジタルトランスフォーメーション)化しにくい環境があるという。ほかの業界にはデータが存在するが、港湾の事業所では黒板やホワイトボードに書いたものが日々消されるのが当たり前だという。そうした環境が常態化したなかで、One Streamはどのようにして、サービスの魅力を訴えたのだろうか。

「そこは、トヨタで車両を設計・開発してきた経験が強みになっている。トヨタは徹底した現場主義だ。必ず現場に行く。自分で現場に行き、自分の目で見る。現状を確認し、どこに課題があるのか、当事者と一緒になって考え納得するのが基本だ。サービスの魅力を伝えるにも、彼らと目線を同じにする。彼らが朝6時から働き始めるなら、私も朝6時に出向き、一緒に缶コーヒー飲むところから始めるし、同じご飯を食べ、同じ時間現場にいる。そうした、人間主体の相手との心の距離の取り方が功を奏したのかもしれない」(足立氏)

物流のためのシステムが物流を苦しめる現状に苦言

物流のためのシステムが物流を苦しめる現状に苦言

さらに、物流業界に押し寄せるDX化の波に対しても、もう少し現場に見合ったものにするべきと警鐘を鳴らす。現場の物流効率化に本当に役立つのか疑問に思うようなものについても、システムベンダーがDX化を急かすような場面を散見する。その結果、一つの現場に端末やシステムが複数存在し、線ではなく点でバラバラに導入されることで、人が各システムをつないでいる事業所も少なくないという。

「物流のために作ったシステムが、そこで働く人を苦しめていると感じることがある。帳票システムを操作するのに、アルバイトを雇うとか、複数のシステムの入力を人が行っているなど、本末転倒なことも起きている。システムは現場を支えるツールの一つであって、目的ではありません。その環境に適しているのであれば紙を使うのも現実的な方法だと思います。システムは現場を支えるものであり、課題を見つけやすくし、改善していくための道具であるというのが、DX化を進めるための基本だと思います」(足立氏)

One Streamという組織について、同氏が描く青写真について聞くと、具体的な方法は模索しているものの、地域や業種・業界をまたぐ存在になりたいという。そのほうが、社会の公器として地域経済と関係する港湾関係の仕事との親和性も高いと話す。また、今後求める人材については、「人との接点を大切にし、誰かの役に立ちたいと思って、自ら動ける人。課題に果敢に挑戦する意思がある方」という答えが返ってきた。

「今は小さな組織なので、お互い助け合う姿勢が大切だ。自分の担当はここだけど、営業も手伝うよ、開発も支援するよと、積極的な行動が必要だ。提供するサービス、システムについても、あるべき論に拘り過ぎるのは良くないと思っている。信念ももちろん大切にしているが、その価値を決めるのは、実際にツールを使う現場でありユーザーだ。そこから溢れるような提供者としてのこだわりは、現場にとって不要になることも多いと思っている」(足立氏)

港湾物流の夢を託してくれるファンも存在

港湾物流の夢を託してくれるファンも存在

事業を続けるなかで、足立氏はある変化を感じている。それは、One Streamという事業が徐々にユーザーの中に浸透し始めているという実感だ。その企業が当サービスを導入している、していないに関わらず、このサービスに対する“ファン”が増えているという。自分たちが活動する港湾の物流について、より良くしたいと思いを持つ人が、このサービスの使い方を一緒に考えたり、仲間と話したりする機会も多いという。ある種の希望を託されているのかもしれない。

「会社の中にDX部門ができたとか、予算がついたとか現実的なことだけでなく、自分はこうしていきたい、もっと良くしたいという思い、そういったことを積極的に教えてもらえるようになった。港湾関係者が本当に一生懸命になって、私が知らない港の知識を授けてくれるようになった。まさに夢を託されているような感覚だ。俺たちが現場のことを教えるし今を支えるから、お前はより良くするためにがんばれという思いを行間から読み取ることができる。そうした想いに背中を押される気がする」(足立氏)

一問一答

Q.スタートアップとして、貴社はどのステージにあるとお考えですか?

A. トヨタの新事業スキーム(※BE creation)は固有のマイルストーンがありますが、事業規模などを考えるとシリーズAに相当すると思います。

※BE creationのホームページ

https://global.toyota/newbiz/becre/

Q. 貴社の“出口戦略”、“将来像”についてお聞かせください。

A. 事業も発展途中なので具体的な方法はまだ討中です。ただ、港湾という業種やそれぞれ地域性があること、貿易に関係するので多くの関係企業がいること、全国区の事業者や大手メーカーも顧客にいることから、ある種の公共性と拡張性を考えたいと思っています。良い体制について、いろいろな方のご意見を伺いながら考えていきたいです。

また将来像については、うちのサービスを理解しているユーザーから多様な提案をいただいています。コンテナ業界でのほかの業務での活用や、物流の他工程への応用から異なる業種や新しい自動車技術への応用など多岐に及んでいます。港湾や物流からほかの業界のDXにも貢献していきたいと思っています。