話題物流業界は今、2024年問題という大きな岐路に立たされている。ドライバーの労働時間規制強化は、輸送能力の低下に直結し、国民生活や経済活動への影響が懸念される。これに対応すべく、国は「物流革新に向けた政策パッケージ」を打ち出し、改正物流2法が2025年4月に施行された。

これにより、荷主企業には荷待ち・荷役時間の把握・削減努力や物流統括管理者の選任が、運送事業者には運送契約の書面化や実運送体制管理簿の作成などが求められ、サプライチェーン全体の効率化と生産性向上が待ったなしの状況だ。

▲traevo代表取締役社長 鈴木久夫氏

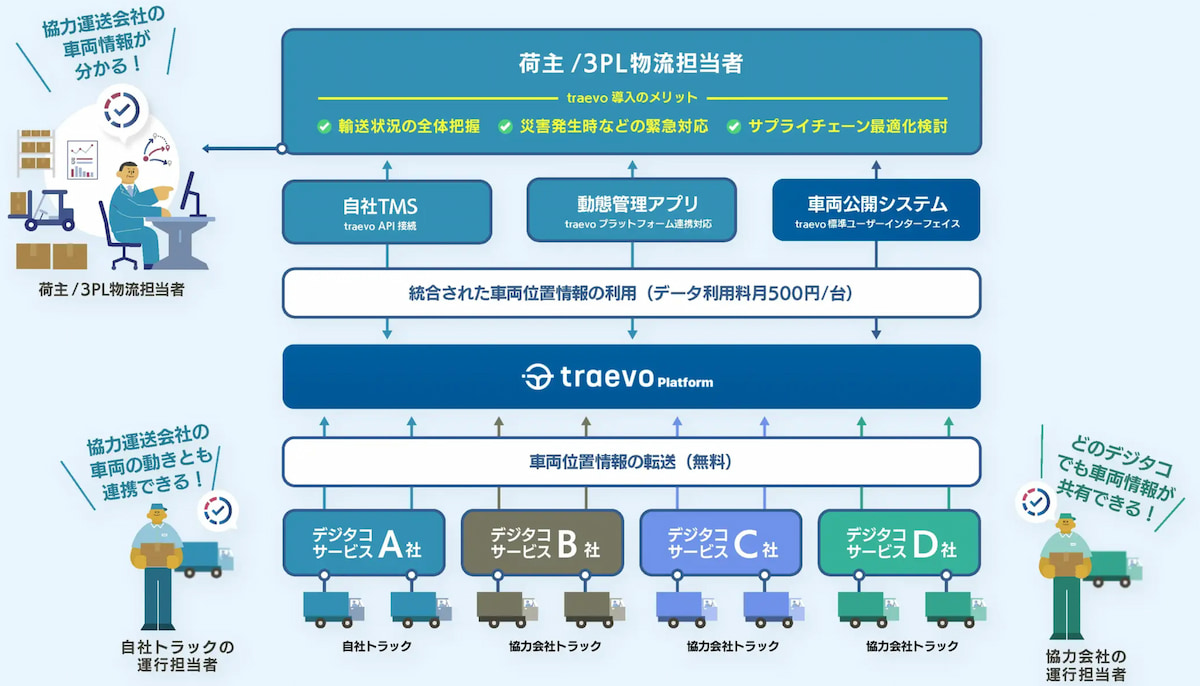

この変革期において、特に重要度を増しているのが「運行管理の高度化・一元化」である。従来のアナログな管理や、企業・営業所ごとに閉じたシステムでは、法規制への対応や全体最適化は難しい。そんな中、業界の垣根を越えたデータ連携プラットフォームとして注目を集めているのが、2022年1月に設立されたtraevo(トラエボ、東京都港区)だ。

同社が提供する動態管理プラットフォーム「traevo Platform」は、物流DXの切り札となり得るのか。traevo代表取締役社長であり、一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)の理事も務める鈴木久夫氏に、その設立背景とソリューションの核心を聞いた。

「業界の“共通の苦労”を解消したい」 TDBCの理念から生まれたtraevo

「業界の“共通の苦労”を解消したい」 TDBCの理念から生まれたtraevo

traevoの成り立ちは、一般的なスタートアップとは少し異なる。その母体となったのは、運輸業界とICT関連企業などが連携し、デジタル技術による業界課題の解決を目指すTDBCだ。鈴木社長は、traevo設立の原点をこう語る。

「元々TDBCって理念的には中小の運送会社を支援したいっていうコンセプトでやってるんです。中小の会社は資金力も限られている中で、安全対策やIT投資など、多くの経営課題を抱えています。しかし、6万社ともいわれる運送事業者の皆さんが、同じような苦労をそれぞれ別々にしているのは、ある意味馬鹿らしいのではないか。一つのプラットフォームを作って、それをみんなで割り勘のように使えばいいじゃないか、という発想がTDBCにはありました。その中で、初めて社会実装されたのが、この動態管理プラットフォーム『traevo Platform』なんです」

TDBCのワーキンググループで、中小企業庁のものづくり補助金なども活用しながら開発・実証が進められたこのプラットフォームは、まさに業界全体の課題解決への強い思いから生まれた。この「血筋」は、traevoが単なる営利企業ではなく、「営利を目的とせず」オープンなプラットフォームとして社会課題解決を目指すというスタンスにも繋がっている。

メーカーの垣根を越える「共通言語」 デジタコデータの一元化が鍵

メーカーの垣根を越える「共通言語」 デジタコデータの一元化が鍵

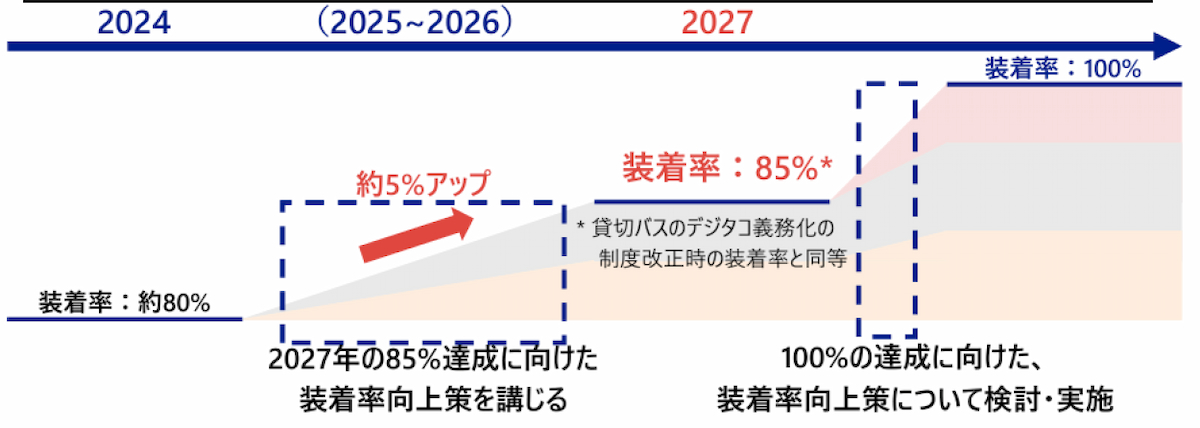

改正物流2法では、荷待ち・荷役時間の把握と改善努力が荷主・運送事業者双方に求められる。この記録・把握の手段として、国土交通省も「デジタルタコグラフ(デジタコ)等のデジタル技術の活用」を強く推奨しており、デジタコの重要性は飛躍的に高まっている。

▲デジタコの普及率に係る目標_2027年までに85%と設定

従来、デジタコデータは主に運送会社が安全管理や労務管理のために把握するもので、荷主がその詳細な情報、特に法定三要素(速度、距離、時間)以外の作業ステータスに触れる機会はほとんどなかった。しかし近年、多くのデジタコでドライバーが「待機」や「荷役」といった具体的な作業内容を入力できるようになり、このステータス情報が荷主にとっての荷待ち・荷役時間の実態把握に極めて有効なデータとなり得る状況に変わってきた。

しかし、ここで大きな壁となるのが、デジタコメーカーごとに異なるデータの仕様だ。多くの運送事業者は、複数のメーカーのデジタコを保有していたり、委託先の運送会社が異なるメーカーの機器を使用していたりする。この状況では、データを一元的に収集・分析し、荷待ち時間の正確な把握やサプライチェーン全体の状況を可視化することは極めて困難だった。

この課題に対し、traevoは「デジタコデータの共通言語化」というアプローチで解決策を提示する。

「発荷主も着荷主も物流事業者も、共通の物差しがないからなかなか話が通じないという中で、実際の運行状況を正確に把握するための物差しとして、最も信頼性が高く、既に多くの車両に搭載されているのがデジタコでした。しかし、メーカーごとに仕様が異なる。そこでtraevoは、様々なメーカーのデジタコの仕様はそのままで、データだけを預からせていただき、それを共通のフォーマットに成形して提供する、というスタイルを取っています」と鈴木社長は説明する。

矢崎エナジーシステムやトランストロンといった大手デジタコメーカーをはじめ、現在では主要メーカー6社がtraevoのプラットフォームに参画しており、メーカーシェアとしては9割程度をカバーしているという(カード型の旧式デジタコを除く)。これは、TDBCという中立的な団体がハブとなり、「業界標準」を創り上げようという呼びかけに、各メーカーが競争領域と協調領域を切り分け、応じた結果だ。

「法定3要素に加えて、出庫・帰庫、荷積・荷卸、待機、休憩、休息といった作業ステータス、さらには庫内温度やオドメーターといった、メーカーを問わず基本的なデジタコに含まれるデータを対象としています。これらは差別化要素になりにくい共通データであり、ここを協調領域とし、それ以外の各メーカー独自の機能は自由競争領域として棲み分けています」

この「共通言語」化されたデータ基盤こそが、traevoの核心であり、様々なソリューション展開を可能にする。

荷主企業の課題解決へ ~サプライチェーンの可視化と効率化~

荷主企業の課題解決へ ~サプライチェーンの可視化と効率化~

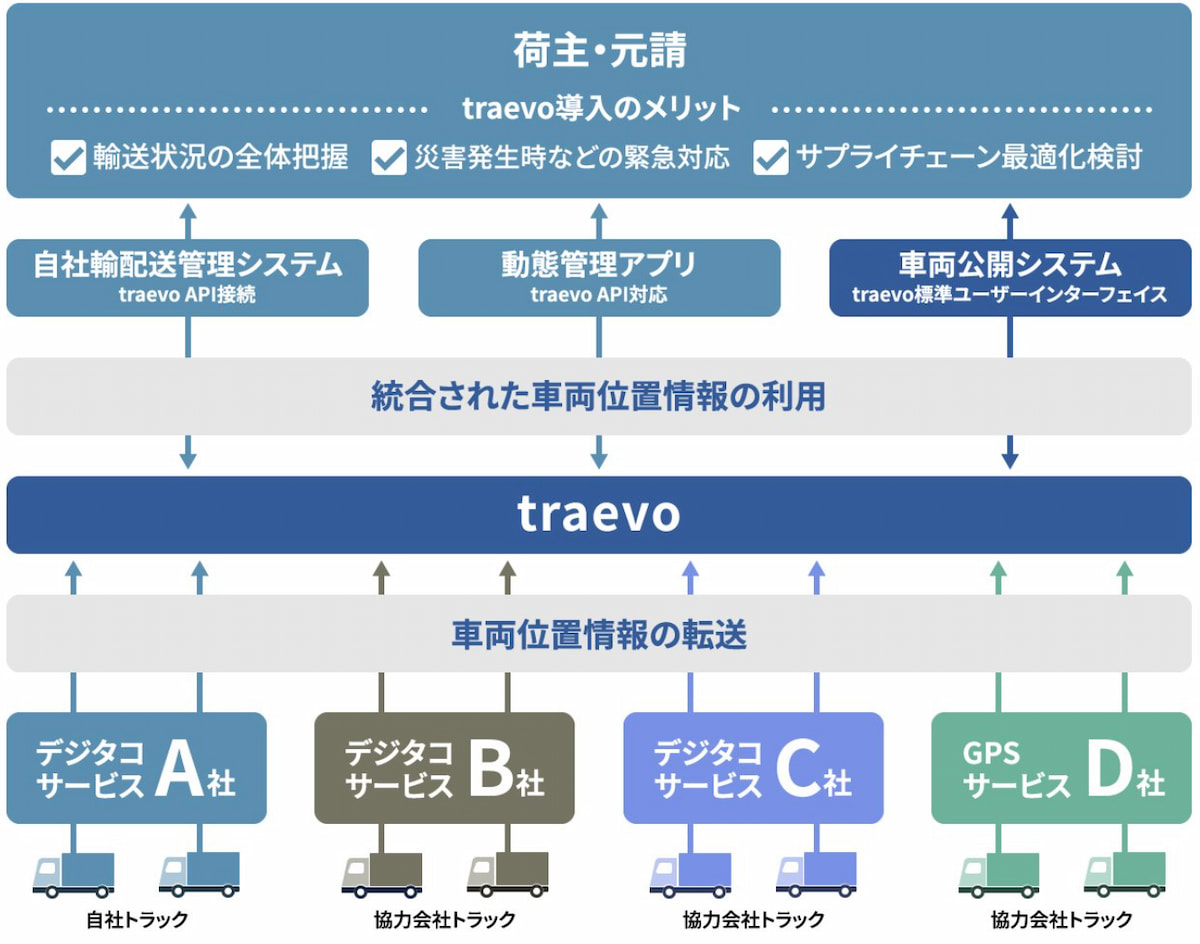

法改正により、荷主企業は自社が関わる輸送の状況、特に荷待ち荷役時間の実態把握と改善が急務となっている。その手段としてトラック予約受付システムなどの導入を検討する荷主も多いが、不特定多数の委託先ドライバーに新たなシステム操作を徹底させるのは容易ではなく、入力のヌケモレによるデータ精度の課題も指摘される。

その点、traevoが収集・標準化するデジタコのステータスデータは、ドライバーが日常業務で使い慣れた機器から得られるため、比較的正確な情報を取得しやすい。多くの場合、GPSによる位置情報とも紐づいているため、いつ、どこで、どのような作業が行われ、どれだけの時間待機したのか、といった実態を客観的に把握する上で非常に有用だ。

「最近、荷主企業のお客様から最も多く聞くニーズは、荷待ち時間や荷役時間などの状況把握と可視化です。traevo Platformも、単なる車両の動態管理だけでなく、ジオフェンス機能やデジタコの作業ステータスボタンの情報を組み合わせ、施設内での待機や荷役といった詳細な時間を把握できる機能を強化しています」と鈴木社長は語る。

これにより、荷主企業は、自社工場や倉庫、納品先などで発生している非効率な待機時間や荷役作業時間を正確にデータで把握し、具体的な改善策を講じることが可能になる。

さらに重要なのは、これらの客観的なデータが、標準的運賃でも求められている「附帯業務料」や「待機時間料」といった項目を具体的に協議し、決定する際の根拠となり得ることだ。将来的には、運送会社から荷主への請求データと、荷主側がtraevoなどで把握した実績データを照合するための信頼性の高い情報として活用されることも期待される。

既にサントリーホールディングスなどの大手荷主がtraevoを導入し、協力運送会社を含めた数千台規模の車両動態を可視化。ドライバーの滞留時間や荷主側の対応時間を大幅に削減する効果を上げているという。

▲事例1 自社・協力会社の作業時間を6万時間/年削減(クリックして拡大)

「法律に対応するために、あれこれ悩んで工数をかけるのは非常にもったいない。traevoを使えば、その悩みから解放されますよ、ということを荷主企業の皆さんには一番お伝えしたいですね。物流事業者任せにするのではなく、委託先の事業者としっかり協議し、traevoのようなツールで実態を共有しながら効率化を進めてほしい。そのための材料は私たちが提供できます」

物流会社の課題解決へ ~運行管理の高度化・一元化とM&A後の統合~

物流会社の課題解決へ ~運行管理の高度化・一元化とM&A後の統合~

一方、物流会社にとってもtraevoは大きなメリットをもたらす。特に注目されるのが「運行管理の高度化・一元化」への貢献だ。

「M&Aによって複数の運送会社が統合された際、各社が異なるメーカーのデジタコを使用しているケースは少なくありません。これを一つのシステムに統一するのはコストも手間もかかります。traevo Platformを使えば、既存のデジタコをそのまま活用しながら、グループ全体の車両情報を一元的に管理できます。これは非常に有用なはずです」と鈴木社長は指摘する。

実際に、大手物流会社の中には、グループ全体の運行状況を集中的に管理する「集中運行管理センター」のような構想を持つ企業も出始めている。traevo Platformは、そうした構想を実現するための強力なインフラとなり得る。

「例えば、ある大手物流会社がM&Aで5社を統合したとします。そのうち1社がトランストロン製のデジタコ管理システムを主に使っていた場合、ほかの4社が矢崎製やデータテック製のデジタコを使っていても、traevo Platformを介することで、既存のデジタコ管理システムの画面上で全車両の情報を一元的に把握できるようになります。これは大きなメリットです」

また、庸車(委託先)管理においても、traevoは有効だ。従来、庸車の動態をリアルタイムで把握することは難しかったが、traevoを利用すれば、庸車がどのメーカーのデジタコを使用していても、必要な情報を共有し、自社の運行管理システムに取り込むことが可能になる。

導入の手軽さとオープンな思想

導入の手軽さとオープンな思想

traevo Platformの導入は非常にシンプルだ。運送事業者は、利用している通信型デジタコのメーカーと車番などのID情報をtraevoに申請するだけ。新たな機器の購入や設置作業は原則不要で、およそ5営業日後にはデータ連携が開始される。

「お客様側で接続のための特別な作業は必要ありません。1台あたり月額500円(基本料金)からという低コストで、すぐに利用を開始できます」と鈴木社長はその手軽さを強調する。

そして重要なのは、traevoが特定の動態管理アプリケーションを提供するのではなく、あくまで「動態管理プラットフォーム」であるという点だ。

「私たちは、動態管理のアプリケーションレイヤーには基本的に手を出しません。traevoはデータを収集・標準化し、お客様の既存システムや様々な外部の分析ツール、業務システムにデータを提供するハブのような存在です。どのようにデータを活用するかは、お客様の自由です」

このオープンな思想が、多くのパートナー企業との連携を可能にし、traevoエコシステムを拡大させている。

将来展望 ~共同輸配送、そしてフィジカルインターネットへ~

将来展望 ~共同輸配送、そしてフィジカルインターネットへ~

traevoの射程は、単なる個社の動態管理の効率化に留まらない。収集・標準化された膨大な運行データを活用し、より大きな物流課題の解決を目指している。その一つが「共同輸配送のマッチング」だ。

TDBCのワーキンググループでは、traevoのデータを基盤に、異業種・複数企業間での帰り便マッチングなどを実現する実証実験が進められている。北海道での実証では、大手小売間の共同配送などで総走行距離が23%削減されるという試算もあり、CO2排出量削減やドライバー不足解消への貢献が期待される。

「物流というのは、ある意味“協調領域”です。商慣習の違いなどを乗り越え、企業間でフラットに会話し、データを共有することで、大きな効率化が図れるはずです。traevoがそのための触媒になれればと考えています」

将来的には、物流のインターネットと呼ばれる「フィジカルインターネット」の実現にも貢献したいと鈴木社長は語る。

BODC設立で業界全体の動きを加速

BODC設立で業界全体の動きを加速

traevoの取り組みをさらに後押しするのが、2024年12月に設立された関連団体「BODC(一般社団法人通信型デジタル式業務・運行記録計等推進協議会)」の存在だ。BODCは、通信型デジタコの普及とデータ活用の標準化、行政やメーカーとの連携強化などを目的としており、主要なデジタコメーカーも参画している。この動きは、traevoが単独の事業ではなく、業界全体の大きな変革の流れと連動していることを示している。

物流業界は、かつてない変革の時を迎えている。法改正への対応、人手不足の克服、そして持続可能な物流システムの構築。これらの課題解決に向けて、traevoが提供する「共通言語」としての動態管理プラットフォームは、荷主企業、物流会社双方にとって、強力な羅針盤となるに違いない。「運行管理の高度化・一元化」を目指す企業にとって、traevo Platformは今、最も注目すべきソリューションの一つと言えるだろう。