話題「物流に携わる人たちの、WES(倉庫実行システム)への認識は、間違いなく変わり始めている」と、YE DIGITAL(ワイイーデジタル)物流DXシステム本部副本部長の浅成直也氏は語る。

「少なくとも、私たちに相談いただく段階では、WESが担う役割を理解し、現場の具体的な課題解決のためのソリューションとして期待されている状況」(浅成氏)になりつつあるという。こうした変化は、人手不足が顕在化し、それを補完するための自動化機器の導入意欲が活発になっていることの証明といえるだろう。

▲YE DIGITAL物流DXシステム本部副本部長の浅成直也氏

物流現場の自動化ニーズの高まりに対して、庫内DX(デジタルトランスフォーメーション)の基盤となっているWMS(倉庫管理システム)にかかる負荷も大きくなっており、WMS単体で近年の庫内設備の高度化や、複雑な自動化設備連携の実行を支えるのは限界を迎えている。「自動化は企業にとって必然であり、必要な投資や運用見直しを伴う避けては通れない重大な決断。多様なツールの導入で、WMSの負荷を増すことなく、柔軟に効率的に使いこなしたいとの戦略が広がるなかで、WESの機能が再評価されている」(浅成氏)状況だ。

ベンダーフリー、プラグイン強化で、さらに使いやすいWESに

ベンダーフリー、プラグイン強化で、さらに使いやすいWESに

もはや自動化に取り組むか取り組まないかではなく、どう取り組むかが検討されている。YEデジタルのWES「MMLogiStation」(エムエム・ロジステーション)は、スムーズな自動化戦略における合理的な選択肢だ。

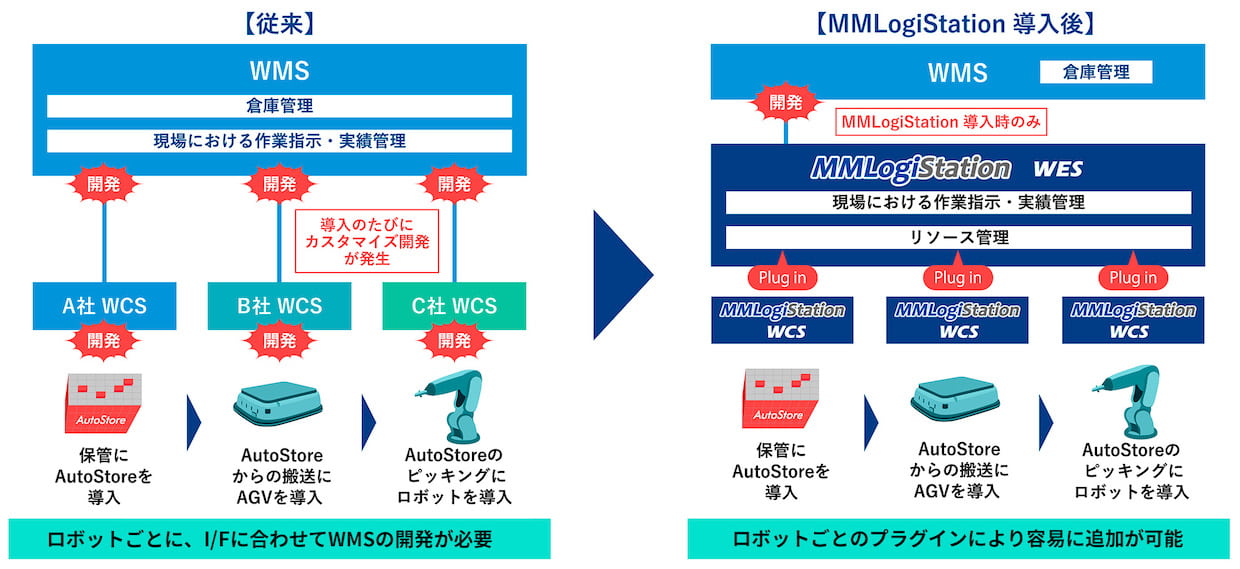

MMLogiStationの特長は、連携相手を選ばない「ベンダーフリー」であること。連携するメーカーの制約がなく、各工程に自動化設備を自由に選択、追加できる。使用中のWMSとWCS(倉庫制御システム)とも簡単につなぐことができるとともに、後付けで機能を追加・増強して自動化領域の拡張性にも優れることで、WES市場のシェアナンバーワン(※1)の地位を確立している。

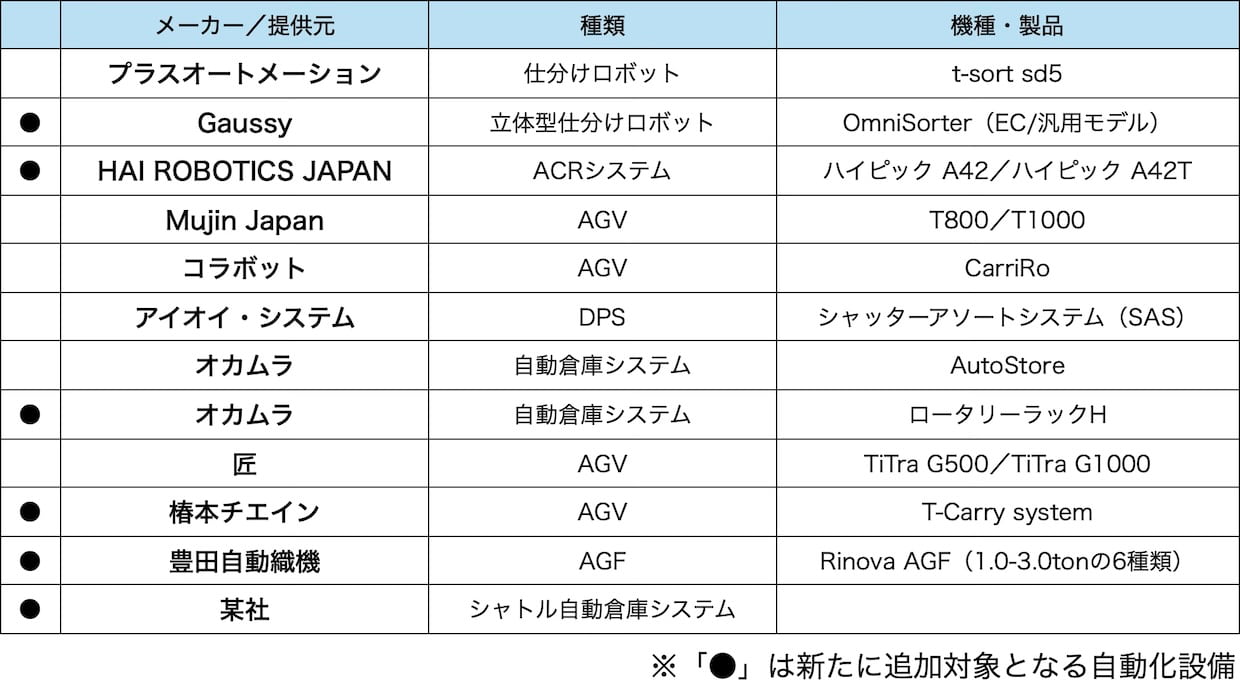

スムーズにつながり、現場に入ってすぐ使えるWESとしてプラグインも強化した。「新たに搬送・保管・仕分けロボットを含む6製品の自動化設備に対応し、今年度中に全部で12製品のプラグインを整備する予定。簡単で迅速な連携が行える設備機器の選択肢もさらに広がり、利用者の状況に応じたタイミングで柔軟な機器選びや導入を後押しできる」(浅成氏)。これまでも仕分けロボや、AGV(無人搬送車)、自動倉庫のAutoStoreなどとプラグインできたが、新たに追加された機器には立体型仕分けロボ・オムニソーターや、ACRシステムのハイピック、椿本チエインのAGVや、豊田自動織機のAGF(自動フォークリフト)などが加わり、機種だけではなく効率化できる工程も広がった。「今後もメーカーフリーでラインアップを強化し、庫内の全工程への対応力と選択肢を充実させる」(浅成氏)

※1…デロイトトーマツミック経済研究所「スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2024年度版」より

WES選びのポイントその1、WES独立ベンダーとしての機能強化継続

WES選びのポイントその1、WES独立ベンダーとしての機能強化継続

物流現場でWESが再評価されることで、ソリューションの競争も激しくなるだろう。各種マテハンとすぐ連携、運用できるのはMMLogiStationの特色の1つだが、導入を検討する側にとっては、WESのソリューションごとの違いが理解しづらいことも否めない。これから自動化に取り組む事業者は、どんなポイントでWESを選べばいいのか。

「1つ目のポイントは、WES専門の単独ベンダーを選ぶこと。特定のWMSや機器にひも付くWESでは、市場の成長や変化など柔軟な対応に限界がある」と浅成氏は指摘する。その時に必要なツールを必要なタイミングで、連携するシステムに制約されない独立したWESであることが必要と語る。「WMSとWES、それぞれが専門領域で機能を進化させることが、より実効力のある庫内管理・運用へのスピードを早める」(浅成氏)

浅成氏の言葉どおり、MMLogiStationは進化を遂げた。新機能は、GTP(Goods to Person)運用において、異なる設備間ごとにそれぞれのピッキング指示画面だったものを、同じ操作画面で作業を可能とした「GTP系作業画面モジュール」、GTP運用で細分化される保管現場の効率的な棚卸を支援する「棚卸計画作成機能」など、物流現場で拡大するGTP環境での運用を改善する機能を追加した。さらに、WES導入の業務データを生かし、工程ごとに設備稼働状況や作業進ちょくをグラフィカル表示で視認性を高めた「ダッシュボード機能」も加えた。これら3機能の追加は、DX取り組みにおける現場の使いやすさ、運用しやすさにこだわった進化だ。

WES選びのポイントその2、全体最適を指揮する能力

WES選びのポイントその2、全体最適を指揮する能力

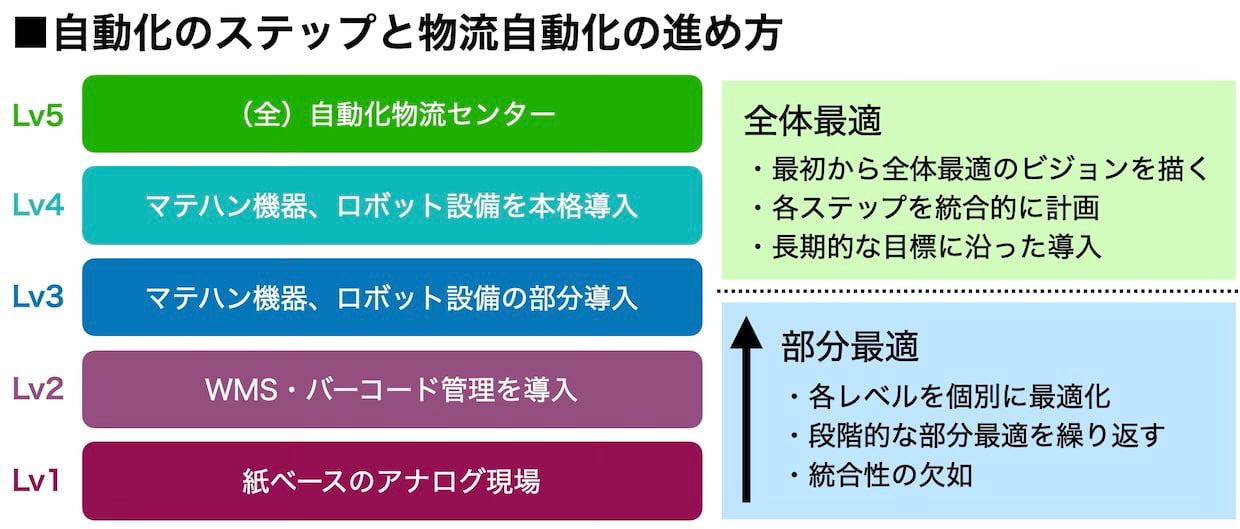

浅成氏は、WES選び2つ目のポイントとして、「ただつながるだけではなく、連携した多様な機器を統括制御できる能力、オーケストレーション能力を重視すること」だと訴える。中小企業では、自動化の最終像がありながらも、まずは搬送の自動化からというように課題となる工程から徐々に自動化の範囲を広げていくことも多いだろう。「重要なのは、部分最適の積み上げが全体最適ではないこと。最終的な全体像の完成に向けて、適切なステップを踏んでいくことが大切」(浅成氏)

自動化の入り口としてAGVを導入すれば、台数や種類を増加させたり、搬送の前後工程の自動機器導入が必要となるかもしれない。そのときにも、全体を適切に迅速に統括できる能力があるのかを検証することが必要だ。YEデジタルは、40年以上に及ぶ物流倉庫の自動化システム開発の技術とノウハウを集結し、倉庫自動化に特化したMMLogiStationの提供でWES市場を切り開いてきたリーディングカンパニーとして、部分最適の和ではなく全体最適を見据えたオーケストレーション能力に絶対の自信を示す。

WES選びのポイントその3、ロジザードZEROとのタッグで示すWMS連携力

WES選びのポイントその3、ロジザードZEROとのタッグで示すWMS連携力

「3つ目の重要ポイントは、やはり上位のWMSとの連携性。業務にフィットするWMSの機能を最大限引き出すことができるWES選びが重要」(浅成氏)

MMLogiStationは、ベンダーフリーのスムーズな連携力を特色とする一方、より実効力の高いWMS連携実現に向けて、WMS市場を代表するロジザード(東京都中央区)の「ロジザードZERO」との連携強化に取り組んだ。

浅成氏は、「数多くの現場に導入されているロジザードZEROの利用者にとっては、プラグイン形式で柔軟なマテハン導入がより簡単になる。特に中堅企業の自動化スモールスタートなど、段階的な自動化の拡大希望に応える連携」と語る。WMS市場とWES市場、それぞれのトップソリューション同士の連携だけに、それぞれの専門領域で機能を高め合うことで、自動化の普及、全体最適化を一気に加速することも期待できる。実効性の高いWMSとの親和性を訴える同社にとって、今回の連携は1つの模範回答を提示したものと言える。

持続可能な物流構築に向けて、貢献領域を広げる

持続可能な物流構築に向けて、貢献領域を広げる

ロジザードとの連携とプラグイン機能の強化により、まずはスモールスタートで自動化を始め、段階的に倉庫全体の自動化レベルを引き上げることが可能になる。その一方、大規模な製造業からも、WES機能への関心が高まっている状況だ。物流現場でWMSの改修や肥大化が課題となっているのと同様、大企業、グローバル企業の製造現場においても基幹システムSAPのERP(統合基幹業務システム)など上位システムに負荷なくスムーズに連携することが求められている。上位システムから独立して自動化の統括制御に特化できるMMLogiStationの機能が生かせることに、物流以外の分野も気がついたということだろう。

「新たな連携オプションとして『SAP EWM』機能を追加。この新機能とSAPのERPの連携により、製品単位での詳細なトレーサビリティー管理が可能になった。荷役単位やシリアル番号ごとに追跡可能となり、倉庫内および出荷プロセスでの精度向上とリスク管理を強化できる」(浅成氏)。製造業の課題対応力も高めた、多様な上位システムとの連携力、より精度を高めた現場運用能力は、物流現場への新たな機能提案などに還元されていくことだろう。

中小企業から大企業まで現場効率化領域を広げた先に見据えるものは何か。

「WESを活用した設備と人の協調で、倉庫全体での生産性向上を実現することは、人の作業負担軽減にもつながる。WMSベンダーやマテハンベンダーだけでなく、効率化に取り組む荷主企業など物流を取り巻くすべての関係者と連携し、労働人口不足という社会課題に対して、現場から持続可能な物流を推進していく」(浅成氏)