調査・データ台湾有事を巡る国会質疑の内容に反発した中国政府が日本産の水産品について事実上、輸入を全面停止したことを受け、帝国データバンク(TDB、東京都港区)は21日、対中輸出を行っている日本企業は9250社で、このうち水産関連企業は172社だとするレポートを公表した。同社は2023年に東京電力福島第1原子力発電所の処理水海洋放出に反発した中国が、日本産水産物の全面禁輸措置を取った際も同様の調査を行った。当時と比較して水産関連会社は8社増加したものの、米国や東南アジアへの販路の拡大によって対中販売シェアは縮小している。

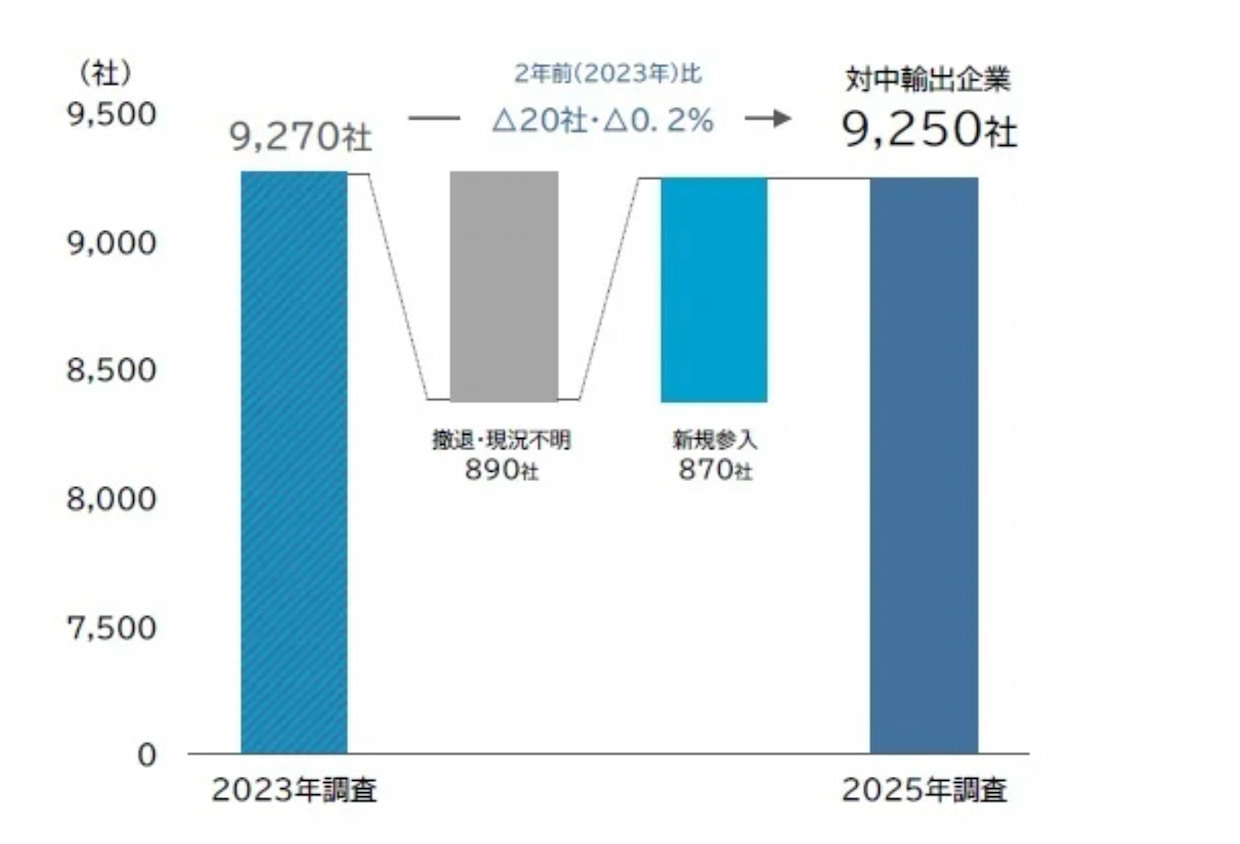

レポートによると、中国にある企業への輸出を直接・間接的に行う日本企業は、ことし10月現在で9250社あった。23年の調査時点で判明した9270社から新たに870社が参入する一方、890社が撤退し、差し引き計20社、0.2%の減だった。

中国への輸出企業を関連産業別にみると、最も多いのは自動車や家電など電化製品、製造機械など「機械・設備」の3498社で、全体の37.8%を占める。23年時点に比べて5社減少と、ほぼ横ばいとなっている。中国の最終組み立て工場へ向けた部品供給のほか、電子部品や半導体関連素材、工作機械などの完成品輸出・販売などが多かった。

次いで、漁業や農業など一次産業から、食品加工・販売までを含めた「食品分野」が733社(7.9%)で続き、前回より6社増加した。取り扱い品目は、和牛や日本酒、菓子、健康食品などで、食品分野のうち水産加工や販売など水産品を取り扱う企業が172社(1.9%)を占めた。ナマコ加工品やホタテ、スケソウダラといった冷凍・鮮魚製品が多い。

23年4月から始まった中国の日本産水産物の全面禁輸措置では、ホタテなどの対中輸出で大打撃を受けたものの、取引社数は増加した。

また、自社の販売額のうち中国向け販売(輸出)が占める割合は、全産業平均で1社あたり平均43.8%だった。23年時点の42.8%に比べ1.0ポイント上昇し、取引シェアにおける対中輸出の比重が高まっている。

そうしたなか、「食品」は、23年の55.9%から今回は53.9%と2.0ポイント減少し、「水産関連」でも48.4%から47.8%と0.6ポイント減少した。

同社は「近年の日本食ブームを背景に中国向けの需要が高かったものの、中国政府による禁輸措置など不安定な環境が続いたことで、生産・作業工程や販売先を中国から米国や東南アジアなどに拡大したり、日本国内へ回帰したりする動きが進んだことも寄与した可能性がある」と指摘している。

こうした「チャイナリスク」への対応が進んだ結果、「今回は比較的冷静な対応を行う企業が多いとみられ、23年当時のような事態までは至らない可能性もある」としたものの、「短期的には対中輸出の割合が高い企業を中心に一定の影響が出ることは不可避」との見方を示した。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。