話題これまで本誌LOGISTICS TODAYでは、「WES不要論」(2023年)というキーワードでWES(倉庫運用管理システム)の検証を深め、翌年には、「それでもWES必須の時代はやってくる」として、WES市場の変化を追いかけてきた。取り巻く社会環境も大きく様変わりした25年は、自動化を前提としたWESの再定義が必要となる年ではないか。物流危機が顕在化し、WES評価の風向きが変化した24年、さらに法改正などで具体的なアクションが求められる25年へと移行し、WESへの理解、再評価は着実に進んでいる。

背景にあるのは、労働力不足の顕在化と人件費高騰、庫内オペレーションの複雑・多様化による自動化ニーズの高まりであることは言うまでもない。物流の変化の最前線に立つソリューションとしてのWESの機能が、これからの物流構築に不可欠なものとなりつつあるのだ。

人手不足や複雑化で、物流業務の現実的な選択肢となった自動化

人手不足や複雑化で、物流業務の現実的な選択肢となった自動化

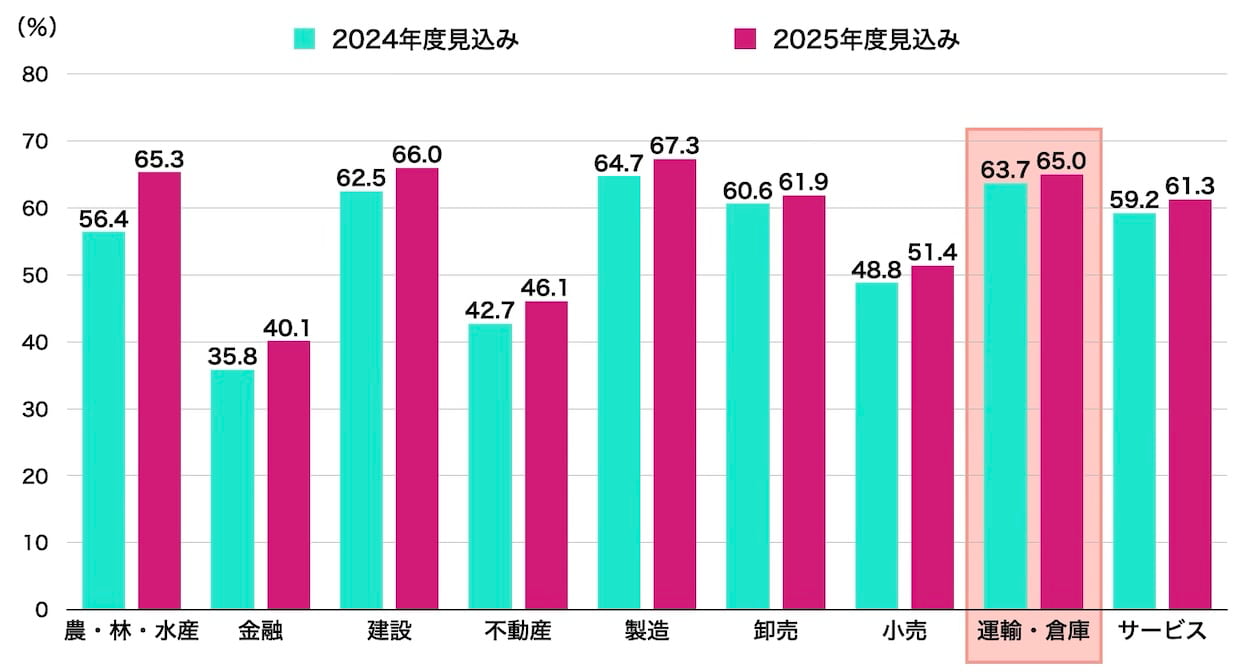

WES再評価のきっかけとなっているのは、少子高齢化による労働力不足が、庫内業務にも深刻な影響を与えていることだろう。ドライバーだけではなく、倉庫オペレーションもより時間効率を求められるとともに、必要な人材確保においては、賃金コストを上げての対策も必要となっている。帝国データバンクが2月に公開した「2025年度の賃金動向に関する企業の意識調査」では、正社員の賃金改善(ベースアップや賞与、一時金の引き上げ)が「ある」と見込む企業は61.9%、なかでも「運輸・倉庫」業界では65.0%と高い水準にある。欧米では人件費と比較して自動化投資がリーズナブルとの経営判断も進んでいたが、日本も着実にその状況になりつつある。

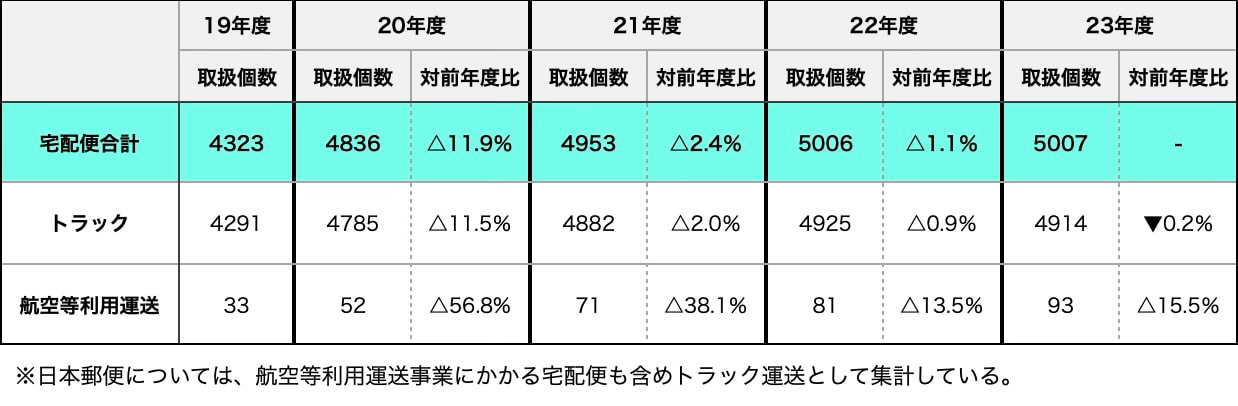

EC(電子商取引)市場の急拡大も、倉庫現場の複雑化を促している。経済産業省の「電子商取引に関する市場調査(2023年度)」によると、日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、物販計分野で前年から4.83%増加し、14兆7000億円規模にまで成長、EC化率も9.38%(前年比0.25ポイント増)と右肩上がりが続く。なかでも、「食品、飲料、酒類」「化粧品、医薬品」の伸び率が大きく、オペレーションの難易度も高まっていることがわかる。23年度の宅配便個数は50億個を超え、商品の小口化・多頻度化も庫内業務をひっ迫させている状況だ。

急ピッチで進む物流現場の煩雑化と多様化、対応する人手不足に対し、マテハン機器の自動化導入は、もはや決して身の丈に合わない投資ではなく、合理的な選択肢となっている。大企業による大掛かりな自動化機器導入だけではなく、中小企業やスタートアップ企業にとっても自動化マテハン導入は現実的な検討対象なのである。

まずは、搬送工程の自動化でAGV(無人搬送車)を導入する、梱包工程にマテハンを入れて、その後適宜マテハンを必要に応じていく追加するといった「スモールスタート」も広がっている。

政府が自動化・効率化を後押しする補助事業を整備するなど、これまで導入のボトルネックとなっていたコスト面のサポートも、多様な規模の事業者が自動化に取り組むきっかけとなっている。複数メーカーのロボットや搬送機器を統合し、最適に動かすことが求められ、“調整役”であるシステム、まさにWESの出番到来として、その機能が再評価される所以である。

WMSだけでは背負いきれない環境変化、WES活用への転換期

WMSだけでは背負いきれない環境変化、WES活用への転換期

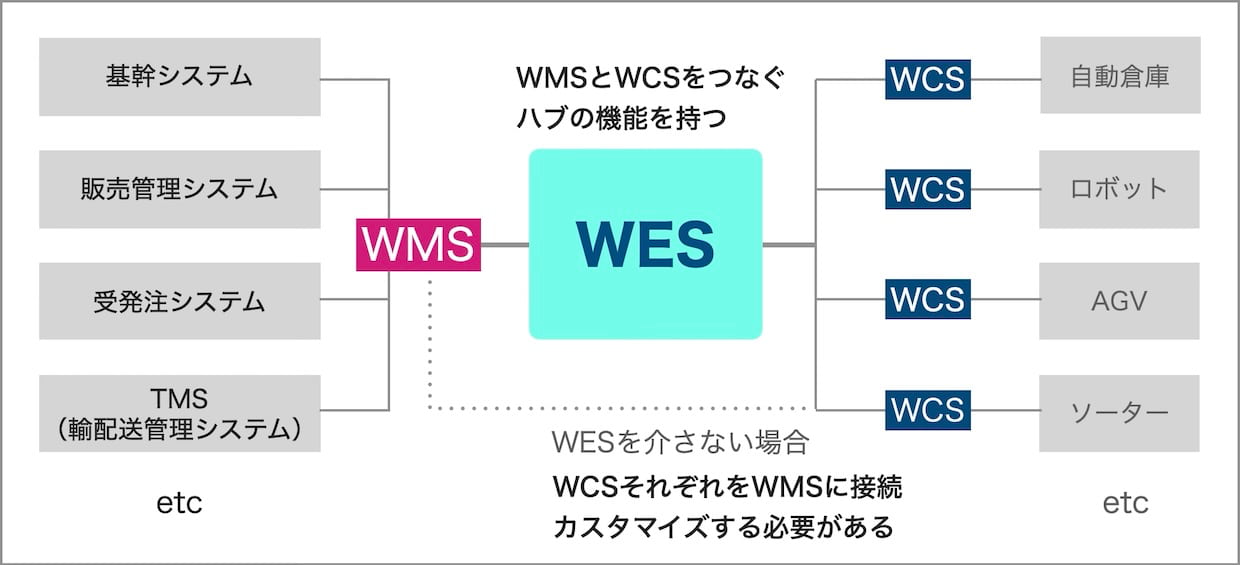

WMS(倉庫管理システム)に、自動化、効率化ツールの連携を改修しながら機能追加するといった運用は、自動化機器の多様化や台数増加、柔軟な運用変更などの観点から、もはや現実的ではないとの考え方も浸透してきたようだ。WMSがあらゆるツールの中軸となることで、懸念された肥大化が現実のものとなるとともに、導入から10年以上が経過してレガシー化したWMSシステムのリプレースと合わせて、適材適所のシステム運用へと見直しが進む。

WMS側からも、現場機器との連携・最適制御を担うWESを切り分け、より機動的な現場運用の中心となることを求める声が大きくなっている。WMSは、計画を司る本来業務のブラッシュアップに注力し、WESは“実行”を支える存在として、それぞれの領域に特化した進化で、いかに効果的なデータ連携ができるかが、物流効率化の焦点となっている。

デロイト トーマツ ミック経済研究所の調査データでも、WES市場は、マテハン機器など複数の機器やWMS・WCS(倉庫制御システム)との連携推進により倉庫業務自動化を実現するサービスとして、23年度は64.9%増の12億5000万円と急成長したと報告されている。

WESプレイヤーの拡大・多様化で、高まる現場実装力

WESプレイヤーの拡大・多様化で、高まる現場実装力

こうしたWESの再評価、さらにAI(人工知能)の飛躍的な進歩に伴い、WES市場にはWES専門のベンダーのほかにも、隣接領域からのサービス提供も増加している。

自動倉庫システムやロボットのベンダーなどからは、その機能を最大限に発揮するために、各ツール制御に特化しつつ、WESに求められる実行系機能へと機器管制力を拡張する動きも活発だ。ロボット隊列管理、マルチAGV連携、ピッキングオーダー最適化など、最初から複数の自動化連携や、自動倉庫によって広範囲をまとめて効率化するといった現場構築においては合理的な選択肢となっている。今後、ロボット技術のスタートアップがロボットSIerと連携してWES機能を提供するといった新規参入も想定される。一方、既存の大手産業機器メーカーが、豊富な自動化機器開発経験とWCS機能を、WESレイヤーで利用できるような動きも進む。マテハンやツールを起点とした機器制御力においては説得力のある提案といえるだろう。

(イメージ)

また、元来物流倉庫の困りごとといえばWMSベンダーに頼ることが多かったため、WMS専業ベンダーがWES領域に拡張する動きも見られる。物流事業者や大手企業のシステム子会社などは独自のWMS運用から制御機能を包括したシステム、WES機能と一体化したシステムへ拡張するなど、もはやパッケージとしてはWMSとWESの境界線も曖昧になりつつある。運用現場ごとにWES機能が貢献し、実装力を高めたことも、WES再評価を後押ししている。

難しいWES選び、未来見据えたSC最適化が問われる

難しいWES選び、未来見据えたSC最適化が問われる

もともとWESに求められる基本性能においてはベンダーごとの違いはわかりづらいものだ。ピッキングバッチ計画、マテハン制御連携、波動対応スケジューリング、進ちょく可視化、KPI監視、シミュレーション機能など、高機能化の方向性も収斂傾向にあり、いずれのツールもパッケージ化や高度化が突き詰められていけば、ますます差別化が難しくなる。

WESベンダーが主張するWES選びのポイントも、それぞれの立場ごとに少しずつ違いがあるのも当然だろう。とはいえ、その土台部分では共通した選択の着眼点も示唆されている。

例えば、「得意領域の基本性能」として、食品物流に強い、ECに強い、toB、またはtoCに強い、多拠点最適化が得意など、それぞれに譲れない機能の実績値には違いがあるはずだ。ロット・期限管理、先入先出の運用ルールの指示制御落とし込み能力や保管温度帯ごとの分割指示を重視するのか、小ロット大量オーダーのバッチ計画能力や波動対応力、GTP(Goods to Person)運用最適化力を重視するのか。自分たちの現場運用シナリオに近い領域で、どれだけ実績を積んでいるかは、初期運用のフィット感やカスタマイズコストに大きく影響する。また、ハードのように見た目での区別が難しいソフトウエアは、標準機能で思い描いた運用が可能なのか、カスタマイズが必要か、それでどれくらいのコストが上乗せされるのか、正直にすり合わせておくことも必要だろう。

さらに、絶えず変化する物流対応には、未来の現場を想定した拡張性の検証は欠かせない。より効率的なロボットやサービスの登場、主力商品や、オーダー数、SKU数などは、短いタームで移り変わることを覚悟しなくてはならない。今の運用にフィットするだけではなく、将来の変化に追従する設計かを見極めることが重要となる。どのマテハンメーカーの機器でも「統合制御」できるのか、追加設備を導入する際の接続自由度なども、WES選択の重要要素となるだろう。

(イメージ)

今後、需要や波動予測などを基盤に、調達から在庫、配送を経て消費者に届けられるまで、サプライチェーンを俯瞰して効率化できるような連携力と実行力が問われることになる。すでに自動化に着手しているのであれば、そのスピードアップと完遂のために、既存機器へのマテハン追加や機器変更などを検証する機会も増加していく。単なるソフトウエアの機能だけではなく現場課題の抽出・対応力や適切なチューニング、ベンダーのサポートなくしては、せっかくの自動化が十分な効果を発揮しないことも、サプライチェーン改革の中長期にわたる計画においては慎重に考慮する必要があるだろう。

今回の特集では、自社バース予約管理システムとの連携による横展開を推進するWESや、製造業の大手基幹システムなど上位システムとの精度の高い縦連携への進化を目指すWESなど多様な方向性を紹介。本誌が過去に公開した「WES不要論」などと比較すると、現場の第一線から見た「WESの今」が、より明確になるのではないだろうか。

持続可能な物流へ、変化の潮流を乗りこなせ

持続可能な物流へ、変化の潮流を乗りこなせ

現場の実装力を支える仕組みとして、そして持続可能な物流を維持するための共通基盤として、WESを“使い切る能力”がいま求められている。

もはや自動化トレンドは業界全体を呑み込む巨大な潮流であり、流れに逆らうことは難しい。そこで、波に乗れるのか、ただ流されるのかでは行き着くゴールは大きく違う。WESは、ゴールを見据えて潮流を読み、安全な最適ルートを見極めて適切に船を動かす船頭に例えることもできるだろう。

見た目でわかりやすいハード機器導入などが、ただ流されているだけの変更になっていないか検証する力が必要だ。自動化による事業成長のステップとして、自社の業態、将来計画、現場スキルに合わせたWESを検証することは、ただ変化に翻弄されるだけの企業にならないための前提なのである。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。