話題物流現場の複雑化・高度化に対応する“次世代型WMS”として注目を集める、クラウド型倉庫管理システム(WMS)「COOOLa」(クーラ)。開発・提供を行うのは、ソフトウエア開発企業のブライセン(東京都中央区)。同社の常務取締役物流本部長を務める吉川玲氏は、「COOOLaは単なるWMSではなく、WESやWCS、さらには需要予測や業務改善まで視野に入れた“全体最適のためのソリューション”だ」と語る。

▲(左から)物流流通本部・物流営業部の鈴木駿氏、常務取締役物流本部長の吉川玲氏

COOOLaの導入先は3PL事業者から製造業、小売業、卸売業、自社倉庫を持つ事業者まで実に幅広い。ユーザーとの直接のコミュニケーションを取ることが多い同社物流流通本部・物流営業部の鈴木駿氏によると特に、基幹システムが対応しきれない倉庫業務を補う目的での利用についての問い合わせが多いという。売上500億超の製造業でも倉庫業務はアナログのまま、というところは少なくない。鈴木氏曰く、「そこの無駄を省き、効率化したいとなったときが我々の出番。基幹システムに大きな手を加えずに、倉庫領域を最適化できる点が評価されている」という。

同社はもともとWMS専業ではなく、制御系システムの開発に長年携わってきた企業。ハードウエア制御に強い技術基盤を持ち、社内には80人以上の制御系エンジニアが在籍している。吉川氏によると、同システムは「WMSを動かすだけでなく、AGV(無人搬送車)や垂直搬送機、コンベヤーといった設備との“つなぎ込み”も得意。外部インターフェースを使わず、WMSから直接制御できることが他社にない強み」と吉川氏。COOOLaなら、AGVが搬送機の前に来た際に、WMSから直接搬送機を呼び出し、行き先を指示するといった制御も可能となる。中間層にあたるWES(倉庫運用管理システム)やWCS(倉庫制御システム)の領域までカバーできる、数少ないWMSといえる。

需要予測や自動発注にも対応──小売・卸との連携強化

需要予測や自動発注にも対応──小売・卸との連携強化

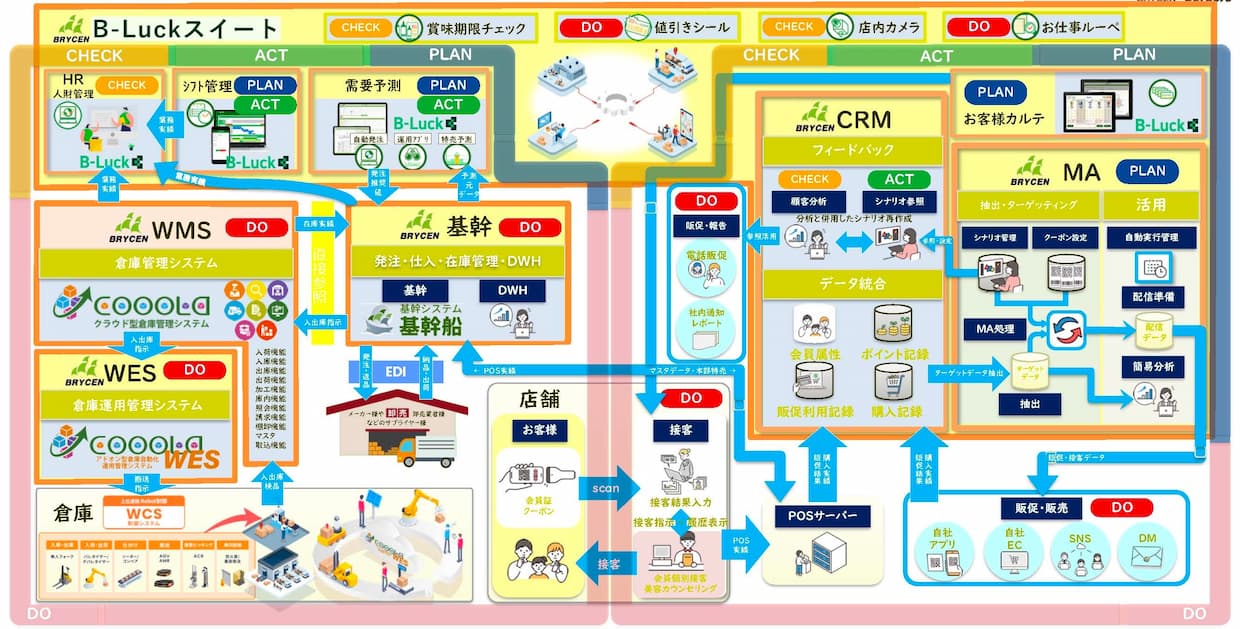

同社は小売業向けに、需要予測型の自動発注ソリューション「B-Luck」(ビーラック)も展開。COOOLaとの連携によって、店舗・卸・倉庫を横断した業務最適化を実現している。

「B-Luckは、元々食品スーパーやドラッグストア向けに開発されたもので、今では卸売業のDC(流通センター)にも導入が進んでいる。COOOLaと組み合わせることで、在庫管理から需要予測、発注・納品までが“線”でつながる。これが非常に大きな価値を生んでいる」(吉川氏)

B-Luckの導入先企業がCOOOLaを導入するケースや、逆にCOOOLaのユーザーがB-Luckを活用するようになるなど、両製品のクロスセールスも増えているという。

シリアル管理・賞味期限チェック──品質管理にも強み

シリアル管理・賞味期限チェック──品質管理にも強み

同システムは標準機能でシリアル管理に対応。スマートフォンのような個体ごとの管理が必要な製品から、食品・酒類・化粧品まで、幅広い商品特性に対応可能なのも大きな強み。リユース品、リサイクル品などの単品トレースが求められる業態でも、そのまま運用可能だという。

さらに、賞味期限の管理では、ピッキングリストにロット・期限情報をひも付けることで、配送先の店舗でQRコードを読み込むだけで商品の期限を把握できる仕組みを提供。これにより、店舗側での目視確認の手間を省き、トレーサビリティーの確保と省力化を両立している。

機内食やネットスーパーでも導入──業種を問わない柔軟性

機内食やネットスーパーでも導入──業種を問わない柔軟性

導入事例の中でも特徴的なのが、機内食製造・サービスでの活用だ。機内食を運ぶ専用カートの入出庫管理に活用されており、将来的には中に詰められる食材の在庫・品質管理にも拡張される見通しだ。

また、大手ネットスーパーのオンライン注文システムでは、全国のモール店舗から出荷される商品を各店舗従業員がピッキングするが、その出荷管理にも同システムが活用されている。「倉庫から出る物流」だけでなく「店舗から出る物流」にも対応できる点は大きな特長。吉川氏は「“ものが動く現場”であれば、業種は不問。倉庫、工場、店舗の区別なく、実際のモノの動きに合わせて最適なシステムの設計・提供が可能」と自信をあらわにする。

「ベースを素早く、あとは柔軟に」──変化する現場に応える思想

「ベースを素早く、あとは柔軟に」──変化する現場に応える思想

COOOLaはクラウド型のSaaSモデルで提供されており、ユーザーごとに個別のカスタマイズが可能。ブライセンはベトナムに100%子会社の開発拠点を構えており、コスト競争力と柔軟な開発体制を両立。

「物流の現場は常に変化している。新しい荷主が増えたり、新商品が出るたびに一から作り直すようなシステムでは現実的ではない。まず最大公約数的なベースを素早く導入し、その後の業務変化に合わせて柔軟に拡張していくという流れで導入を進める」。吉川氏の言葉の通り、最初からすべてを詰め込んだ“最小公倍数的なシステム”にするよりも、費用面でも運用面でも合理的だ。運用しやすく、導入コストが圧縮できることもあり、他社WMSからCOOOLaにリプレースを進める事例も増えているという。

「最初からすべての要件を出し切るのは、現場としても難しい。むしろ導入を進めながら、“実はこういう運用もしたい”という課題が浮かび上がってくる。それに応じて、小回りの利く対応ができるのが、我々の強みだ」(吉川氏)

同社では、倉庫の現場スタッフがExcelを介して業務データを管理しているようなケースでも、データインポートの仕組みをカスタマイズするなどの、地に足のついた改善を続けている。吉川氏は「“現場にとってベストなシステム”であることが何より重要」と繰り返す。

多くのWMSは、庫内での作業者一人一人の業務実績を記録・分析できる機能を備える。ピッキング、検品、梱包といった業務ごとに「誰が、いつ、何を、どれだけ」こなしたのかが明確に記録され、人材配置や評価に活用できる。しかし、多くのクラウドWMSではアカウント単位で課金されるため、そうした機能があったとしても、全てのパートやアルバイトの人数分アカウントを作成し、データを収集しきれないこともある。吉川氏は「それではせっかくのWMSの持ち腐れ」と指摘。「COOOLaでは作業者ごとにアカウント課金しないので、全作業者にハンディー端末を持たせて、それぞれの作業ログの記録が可能。取れるものは取り切って、運用に生かしてこそのデータだ」と自社システムの優位性を強調した。

需要予測システムとの連携で、人員配置の最適化も

需要予測システムとの連携で、人員配置の最適化も

同社が開発・提供するもう1つの主力製品「B-Luck」は、小売・流通業向けの需要予測・自動発注システムだが、近年ではこのシステムとCOOOLaを連携させ、物流側の人員予測にも活用する動きが加速している。吉川氏は「たとえば、『この週末に向けて出荷量が増える』という予測データをもとに、あらかじめ人員を確保しておく。あるいは逆に、発注を平準化して“山”をなくすことも可能」と現場での活用の事例を紹介し、「こうした予測と物流の連携が、次世代のサプライチェーン最適化に不可欠だ」とシステム連携によるメリットを強調した。

実際、COOOLaとB-Luckのデータを統合活用することで、「週5回の発注・出荷」から「週2回のまとめ出荷」に移行し、配送効率や庫内作業の生産性が向上したという事例もあるという。

業種・業態に縛られない“汎用性”と“実装力”

業種・業態に縛られない“汎用性”と“実装力”

現在、COOOLaは食品スーパー、ドラッグストア、卸売業、製造業、さらには航空機内食事業や大手小売まで、多種多様な業種で使われている。取扱品目の違いや運用の差に柔軟に対応できる理由は、「WMSから始まり、WES、WCS、需要予測、そしてCRMまでを“線”でつなぐ視点」にある。

「WMSは単体で動いても意味がない。発注や出荷、在庫、販売、CRMまで、一連の業務にデータを流せる設計であることが、現場にとっての本当の価値になる」(吉川氏)

たとえば、ドラッグストアでは倉庫側で賞味期限や製造ロットを管理し、店頭では“値引き対象商品”を自動的に抽出する仕組みが構築されている。また、会員情報や購買履歴をもとにパーソナルな販促を行うCRMとの連携にも対応しており、「物流を起点としたマーケティング支援」という次のフェーズも視野に入っている。

物流を“縦につなぐ”だけでなく“横にも広げる”

物流を“縦につなぐ”だけでなく“横にも広げる”

吉川氏が描く物流の未来像は、単に庫内作業を効率化するものではない。上流の需要予測・受発注、下流の販促・CRMまでを全て連携させていくことを目指す。

「これからのWMSは、単体最適ではダメ。サプライチェーン全体の最適化に、どこまで貢献できるかが勝負の分かれ目」(吉川氏)

COOOLaは、物流現場における“業務のデジタル化”を超えて、流通・販売に至る“全体の最適化”を支えるインフラとして、進化を続けている。吉川氏の言葉に耳を傾けると、その本質がよく見えてくる。