話題倉庫管理システム(WMS)の導入は、今や物流現場の効率化に欠かせない要素となっている。特に近年は、EC(電子商取引)の急成長や人手不足といった課題が深刻化するなか、WMSに求められる役割も高度化している。そうしたなか、ダイアログが提供するSaaS型WMS「mimosa」(ミモザ)は、広範な外部連携と高い柔軟性を武器に、注目を集めている。今回は、同社で開発を担う長谷川諭氏、営業面から導入を支える片山多加志氏に話を聞いた。

▲SaaS事業部・事業部長、片山多加志氏

汎用性と“つながり”を重視したWMS

汎用性と“つながり”を重視したWMS

「mimosaは2020年にサービスを開始した比較的新しいWMSだが、ネクストエンジンやクロスモールといった主要なEMS(受注管理システム)との連携を皮切りに、今では多様なECカートやロボティクスとも標準連携できるようになっている」と語るのは、CX部門の長谷川氏だ。

実際にmimosaは、APIを通じて「Shopify」(ショッピファイ)や「カラーミーショップ」、「メイクショップ」といったECプラットフォームに対応。さらに、「GoQSystem」(ゴクーシステム)や「クロスマ」など、ダイアログ側の公開APIを活用して接続してもらうという新たなアプローチも生まれている。

「我々がAPIを用意し、ECサービス側に組み込んでもらう形が出てきたことで、より自然に接続先が広がる流れができてきた。今後も“つながる先”は増えていくと思う」(長谷川氏)

ロボットとも“標準”でつながる

ロボットとも“標準”でつながる

mimosaはWMSの枠を超え、倉庫内の自動化機器とも連携する。“ロボティクス連携”はその代表例だ。中国のHCロボティクスのオムニソーター、グレイオレンジ(米国)のGTP、タクテックのGASなど、いわゆる棚搬送型やピースピッキング型のロボットと、標準で連携が可能。長谷川氏曰く「ロボットを“動かす”というよりは、我々は機械側が必要とするデータをきちんと渡す、インターフェースの開発を担っているイメージ」だという。

▲CX事業部事業部長、長谷川諭氏

WMSが果たす役割は、「庫内オペレーションの管理」にとどまらず、「周辺システムやロボットと接続するハブ」へと広がっている。物流現場がより複雑化・高度化するなか、こうした連携力は今後ますます重要性を増すだろう。

食品ECでも「すぐに使える」安心感

食品ECでも「すぐに使える」安心感

mimosaのもう一つの強みが、食品ECとの高い親和性である。「3温度帯」「賞味期限管理」「ロケーション分け」など、倉庫管理における煩雑な要素にも対応できる柔軟性がある。ダイアログのWMSはエンタープライズ向けの『sirius』(シリウス)からスタートしているが、導入が始まった初期から食品物流、冷凍・冷蔵倉庫管理などでの導入が多く、知見の蓄積があるからこそといえる。そのため、「mimosaにもこの強みが生かされ、食品ECの現場でそのまま活用できる機能を標準で備えている。温度帯が混在するような倉庫でも、特別なカスタマイズなく運用が始められるのが特徴」(長谷川氏)となっている。

“Excelライク”なUIで現場になじむ

“Excelライク”なUIで現場になじむ

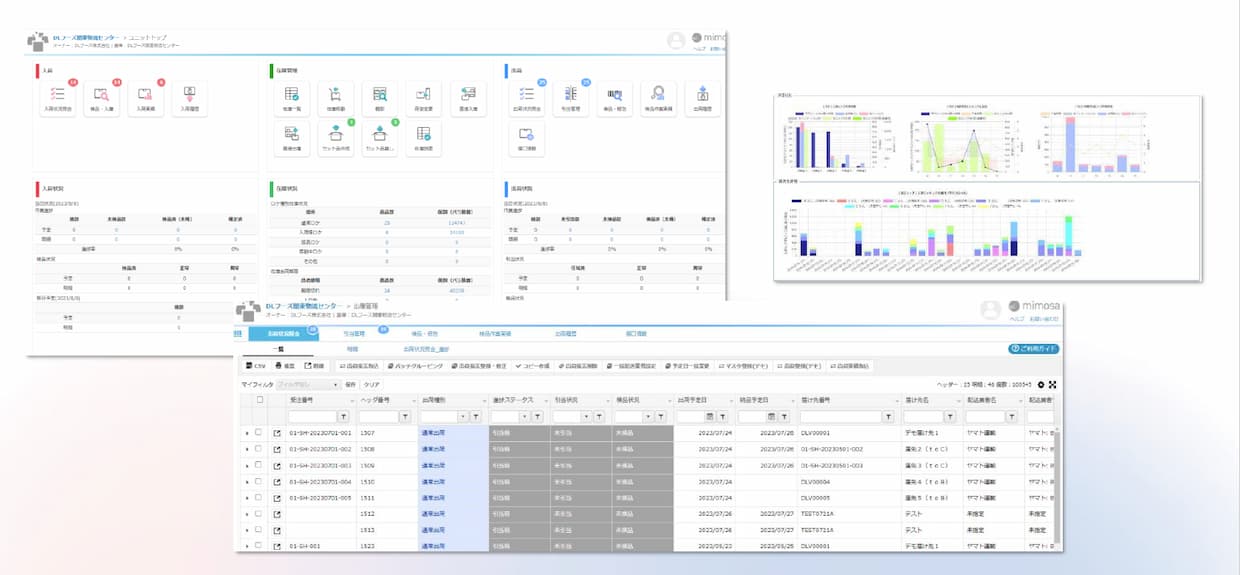

mimosaの導入がスムーズに進む背景には、ユーザーインターフェース(UI)の工夫もある。長谷川氏によると、「多くの物流の現場ではExcel(エクセル)を扱い慣れていることから、UIはオートフィルター付きの表のように設計。初めての方でも機能のボタンを探すことなく直感的に操作できるよう、ボタンはすべて画面上部に配置」しているのだという。多くの物流の現場で利用されているエクセルの使用感そのままに使い始めることができるのがmimosaのUIなのだ。

▲ノーコード・ローコードで各種設定ができる上、エクセルに近いインターフェイスなため直感的に操作できる

さらに、CSVファイルをそのまま取り込める「ノーコード対応」もmimosaの特徴の一つ。列の並び順や項目の有無、コード変換もマッピング機能で吸収し、他システムからのスムーズなデータ連携を可能にしている。基幹システムやECサービスとの接続でも、mimosa側で柔軟に吸収できる。長谷川氏は「“このデータ、取り込めますか?”との問い合わせにも、“加工せずそのまま使えます”と答えられるのが強み」と胸を張る。

導入支援も“伴走型”

導入支援も“伴走型”

初めてWMSを導入する企業にとっては、「使いこなせるか」という不安はつきものだ。ダイアログではそうした不安を払拭するために、mimosa導入時に専任コンサルタントによる支援サービスの提供をスタートした。

例えば、「週1回の定例ミーティングを1.5か月程度継続し、業務フローやデータの扱いを一緒に決めていく。お客様の業種・規模・人員構成に応じて進め方を最適化しており、ハンディー端末の使い方など、システムだけではなく現場で必要となる機器類の扱いなどについてもサポート」(長谷川氏)する。これまでは全て人力でこなしてきていて、初めてWMSを導入するという企業も少なくない。そうした企業では「ロケ」と言われてもピンとこないということもあるという。同サービスでは、まったくWMSに触ったことが無い企業でも使いこなせるように、伴走しながら支援を行っていく。

成長を見据えた“スケーラビリティ”

成長を見据えた“スケーラビリティ”

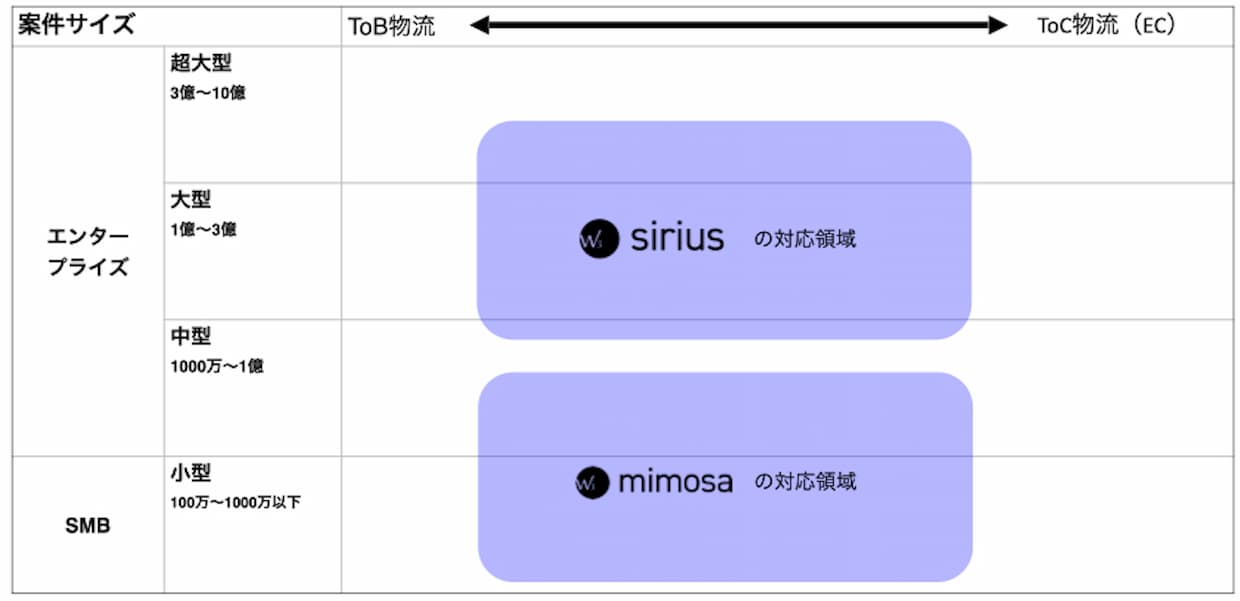

mimosaは小規模事業者にも導入しやすいSaaS型WMSだが、その先にはエンタープライズ型WMS「sirius」へのスムーズな拡張も可能だ。

「実際に、mimosaを一定期間使ってから『次のステージに進みたい』と、siriusにアップグレードされた企業もいる。最初は評価目的でmimosaを導入し、評価を経てフルカスタマイズ環境へ移行するという流れだ」(長谷川氏)

▲BtoBからBtoCまで網羅し、多様な業種への対応が可能なことに加え、事業拡大に合わせてエンタープライズ版であるsiriusへの移行も可能(クリックで拡大)

▲BtoBからBtoCまで網羅し、多様な業種への対応が可能なことに加え、事業拡大に合わせてエンタープライズ版であるsiriusへの移行も可能(クリックで拡大)

今、目の前にある業務に最適化されるだけでなく、将来の成長にも耐え得るシステムであることが、多くの企業にとって導入の決め手となっている。初期投資の大きなエンタープライズ向けシステムをいきなり導入せず、まずは中小規模向けのmimosaでスモールスタートを図ることも可能だ。mimosaは中小規模倉庫向けに設計されたシステムではあるが、一定規模までは十分に対応できるキャパシティーを備えており、事業の成長段階においてもすぐにシステムが限界に達する心配はない。事業の拡大に伴い、より高度な機能や処理能力が求められる場合には、エンタープライズ向けのシリウスへのスムーズな移行が可能であり、成長戦略に柔軟に対応できる構成となっている。

データ活用の時代にWMSが果たす役割

データ活用の時代にWMSが果たす役割

WMSの役割は、単なる入出荷管理にとどまらない。現場で発生するあらゆる物流データを蓄積し、将来的な分析・改善に活用することが求められている。「mimosaを使うことで“物流の実データ”が手のひらに載るようになる。誰が・いつ・どこで・何をしたかという記録が可視化されれば、ミスの防止だけでなく、生産性の高いスタッフの評価や、波動に応じた人員配置にも役立つ」(長谷川氏)

倉庫単体での効率化だけでなく、製造・販売部門へのフィードバック、複数企業間のリソース平準化など、物流データは企業戦略全体にもつながる。すでに一部の業界、領域では共同配送の取り組みが始まっているが、「やがてそうした流れはより広い領域で展開されていくはずだ」と長谷川氏は語る。そうした際に、複数企業の荷物のデータや配送先などをコントロールしていくためには、必ずデータが必要になっていく。mimosaは錯綜するさまざまな物流データが行き交うプラットフォームのようなものになっていくのかもしれない。データドリブン経営を目指すCLO(物流統括管理者)にとって、WMSは欠かせない武器となっていくだろう。

「Stylish Logistics」を掲げて

「Stylish Logistics」を掲げて

最後に、mimosaを通じてどんな企業に貢献したいかを聞いた。

「これから成長していきたい企業、自分たちの物流を一段上に引き上げたい企業に、ぜひ使ってほしい。今の課題解決にとどまらず、未来への投資としてのWMS導入を考えてもらえたら嬉しい」(片山氏)

ダイアログは「Stylish Logistics」というスローガンを掲げているが、これには、これからますます減っていく働き手が進んで選んでくれるような物流を実現したいという思いが込められているという。そうした時代が訪れるとき、物流はデータ活用を通じて、より効率化、最適化されたシステムとなっていく。その時に、働く人々のより便利な道具となると同時に、さまざまなデータを収集・活用できるようにしていくのがWMSなのだ。

「WMSは業務の効率化ツールであると同時に、データという資産を可視化・活用するための基盤でもある」。そう語る両氏の言葉には、物流の未来を担う覚悟がにじんでいた。

■W3 mimosa

https://www.dialog-inc.com/service/w3-wms/

■W3 sirius

https://www.dialog-inc.com/service/sirius/