ロジスティクス1・2審でドライバー側が勝訴し、業界最大手サカイ引越センターに“未払い”残業代の支払いを命じた本件は、最高裁の判断待ちという緊迫した局面を迎えている。争点は「労使合意」があれば法定基準を下回る割増率を設定できるのか、それとも労働実態と法令が優先されるべきか──。前編で明らかになった制度の構造的問題と業界全体への波及リスクを踏まえ、後編では最高裁審理の焦点と、その判断がもたらす可能性を掘り下げる。

最高裁の焦点は「労使合意」か「法令順守」か

最高裁の焦点は「労使合意」か「法令順守」か

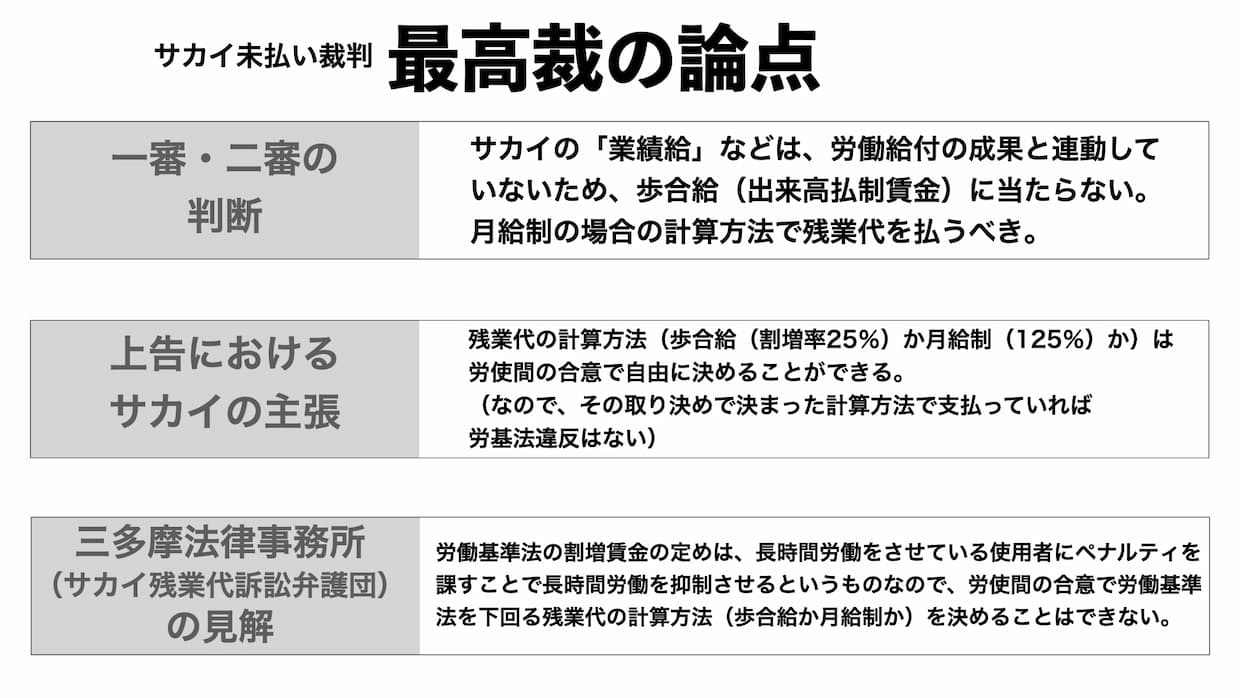

最高裁での争点は、「出来高払い」という制度を労使間の合意だけで自由に設計できるのか、それとも客観的な労働実態に即して判断すべきか、という法的な問題である。

▲最高裁での論点

「会社側の主張は、要するに“残業代の計算方法は労使合意で決めてよい”というものだが、私たちはそうではないと考えている」と語るのは三多摩法律事務所の村松暁弁護士だ。「労働基準法の枠内で、割増賃金の基準は守られるべきであり、法律自体も、合意によってその最低基準を下回るような報酬制度を設けるような恣意的な運用を想定していないのではないか」とサカイ側のロジックに疑問を投げかける。

そもそも時間外労働に25%の割り増し(総額1.25倍)となるよう、労働基準法で定められているのはなぜなのか。労働者が長時間労働で心身の健康を害したり、家庭生活などが圧迫されて生活の質が低下しないようにするために、法定労働時間よりも労働者を長く働かせていることへの使用者(会社)へのペナルティを課し、もって長時間労働を抑制させるというのが、この法律の精神である。それを、「労使の合意」があれば順守しなくてもよいという主張は通るのであろうか。

少なくとも、こうした給与制度のままでは、長時間働いても大した報酬がもらえるわけでもなく、逆に“頑張れば頑張るほど損をする”という矛盾に直面する。運送業では類似の給与制度を設けている事業者が少なくないが、こうした構造が若年層や外国人労働者の離職を招き、業界の人手不足をさらに深刻化させているのが実情だ。

小林克信弁護士は「引っ越し業界や運送業界では、配車という業務の割り振りに不透明な部分があり、配車係の裁量で“いい仕事”が回ってくるかどうかが決まってしまう面もある。評価制度の主観性や給与体系の複雑さも、ドライバーのやる気や定着率に大きく影響している」とし、「給与がどう決まっているかを会社がきちんと説明できない、労働者が自分の給与の内訳を理解できないというのは、法的にも組織としても問題がある」と指摘する。実際に、ほかの運送会社でも同様の問題が散見され、今後、裁判の波及効果は引っ越し業界にとどまらないと見られている。

いわゆる「2024年問題」の原因となっている、2024年4月から施行された時間外労働の上限規制により、「残業で稼ぐ」旧来型の働き方も限界に達しつつある。にもかかわらず、仕組みを抜け道のように利用して支払いを抑える手法がまかり通れば、今後も業界の人材確保は困難になるだろう。

ドライバーのやる気を奪う報酬制度の不透明さ

ドライバーのやる気を奪う報酬制度の不透明さ

小林弁護士は「私たちは、この裁判を通じてドライバーという職業がきちんと評価される社会を目指している。サカイは業界最大手。ここが変われば、全体に波及する力も大きい。だからこそ、最高裁には踏み込んだ判断を期待したい」と意気込みを語った。

サカイが1・2審で支払いを命じられた1570万円のうち、未払い賃金に当たるのは950万円。残る620万円は付加金だ。付加金は違法性が高い場合に、制裁として課せられるもの。このケースにおいては妥当な賃金が支払われておらず、さらにそれが悪質であると見なされた形になる。これを不服としたサカイの申し立てに、最高裁でどのような判断が下されるのだろうか。

割増賃金の比率を25%にすることは「労使の合意」があれば自由に設定できるのか。あるいは、あらゆるケースにおいて法の規定に従い、25%の割り増し(総額125%)をしなければならないのか。物流業界、運送業界を現場で担う働き手はもちろん、それぞれの業界の未来そのものが左右されるかもしれない判決が、間もなく出ようとしている。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。