イベント本誌LOGISTICS TODAYは7日、緊急オンラインイベント「物流業界激震、トランプ関税15%の衝撃~サプライチェーン“敗者”になる前に知るべき生存戦略~」を開催した。日米相互関税が発動した当日の開催で、当初定員を超える申し込みが集まるなど、サプライチェーン・マネジメント(SCM)に対する業界の強い危機感が浮き彫りになった。イベントでは地政学とサプライチェーンの有識者が登壇し、未曾有の国際情勢のなかで日本企業が取るべき具体的な生存戦略について活発な議論を交わした。

「今日の正解は明日の不正解」、関税は変革の号砲

「今日の正解は明日の不正解」、関税は変革の号砲

基調講演に登壇した東京海上スマートモビリティ取締役の大野有生氏は、米国の専門機関CSCMPの年次報告書の一文「今日真実だったことが明日には通用しない」を引用し、サプライチェーンを取り巻く環境の不確実性が極度に高まっていると警鐘を鳴らした。

同氏は、今回15%で合意した日米相互関税の背景について、土壇場の合意で当初の25%から引き下げられ最悪の事態は回避されたものの、依然として従来からは大幅な引き上げであり、サプライチェーンの見直しは避けられないと解説。さらに、米財務長官が3ヶ月ごとの見直しに言及するなど合意の不安定さは拭えず、自動車関税の引き下げも保証されていないのが実情だ。このような不安定な関税リスクは、駆け込み需要とその後の反動減を誘発し、物流網に深刻な混乱をもたらすと指摘した。大野氏は、この危機的状況を乗り越えるために、企業はサプライチェーンの再設計に今すぐ着手すべきだと提言。「生産」「調達」「在庫」の3つの観点から戦略を提示した。

生産では高リスク国から自国や友好国へ生産拠点を移す「リショアリング」「フレンドショアリング」、調達では単一依存を避ける「デュアルソーシング」、そして在庫ではデジタル技術を活用した「リアルタイム可視化」が不可欠だと強調。2年連続で「最も持続可能な企業」に選出されたシュナイダーエレクトリック社が、コスト最優先から冗長性・機動性を重視する戦略に転換した事例を紹介し、「関税はあくまできっかけ。常に変化に対応できる、しなやかなサプライチェーンへの変革が求められる」と締めくくった。

▲東京海上スマートモビリティ取締役の大野有生氏

データが変革の鍵、経営層の意識改革が急務

データが変革の鍵、経営層の意識改革が急務

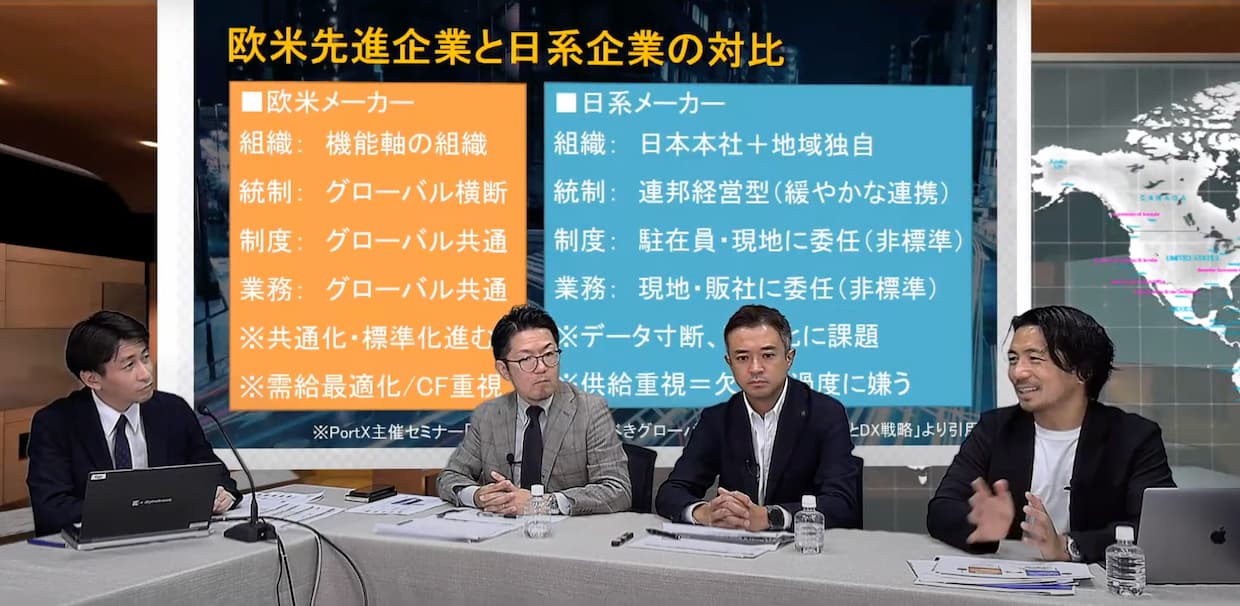

パネルディスカッションでは、Shippio(東京都港区)の佐藤孝徳社長、PortX(東京都新宿区)ドメインエキスパートの熊本拓歩氏も交え、変革を阻む日本企業の構造的課題が議論された。

▲Shippioの佐藤孝徳社長

佐藤氏は、「トランプ関税を機に、経営層がサプライチェーンに注目し始めた」というプラスの側面を指摘。経営層から「自社は大丈夫か」と問われ、現場の管理体制の脆弱性が顕在化し、変革の機運が高まるケースが増えているという。熊本氏も自身がフォワーダー業務に携わっていた経験を交え、「フォワーダーにとっては、リスクマネジメントを武器にできる機会だ。新たな輸送ルートを提示するなど、国際物流のプロフェッショナルとして価値を発揮できる」とプラスの面に着目した。

議論の中で共通の課題として浮かび上がったのは、多くの日本企業において生産管理や販売管理のシステム化は進む一方、「輸送管理」がアナログなまま放置されている「ミッシングリンク」状態だ。この背景には、海外拠点に裁量を任せる「連邦経営型」の組織文化や、業務プロセスの非標準化が背景にあると分析された。

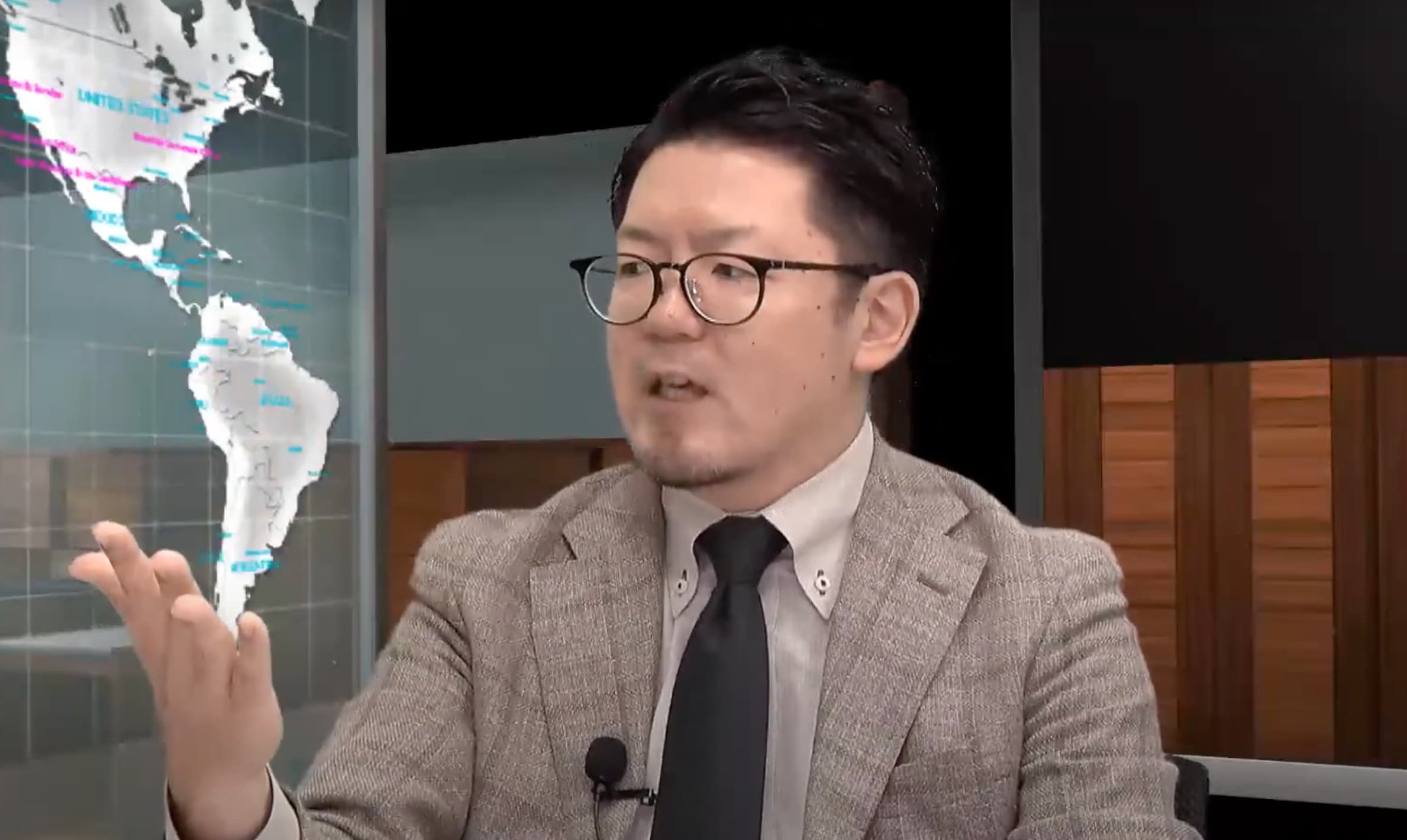

▲PortXの熊本拓歩氏

解決の第一歩として、登壇者は多くの時間と調整を要する組織変革論ではなく、機能に着目すべきとして、「データマネジメントの重要性」を口を揃えて指摘。ShippioやPortXが提供するようなプラットフォームを活用し、発注番号や船荷証券番号など、部門ごとに分断された情報を一元化し、誰もが貨物の状況をリアルタイムで把握できる環境を整えることが、工数削減と意思決定の迅速化に繋がる。佐藤氏は「国も貿易手続きのデジタル化を推進し、2028年度までにデジタル化率10%を目指している。この流れは加速する」と述べ、官民挙げた取り組みの重要性を示した。

現場の「時限爆弾」、貿易DXは事業継続への投資

現場の「時限爆弾」、貿易DXは事業継続への投資

イベント後半では、双日テックイノベーション(東京都千代田区)の境野真由美氏が登壇。同社が2000人超を対象に実施した「貿易業務白書2025」の調査結果を基に、現場が抱える深刻な課題を提示した。

▲双日テックイノベーションの境野真由美氏

調査では、貿易実務担当者の7割超を40歳以上が占め、特に60代以上が22%に達するなど、現場の高齢化が顕著だ。これに対し「ベテランの退職でノウハウが失われる『2030年の崖』という時限爆弾が迫っている」と境野氏は危機感を表明した。DXが進まない原因は、目の前の業務に追われる現場と、短期的な投資対効果を求める経営層との「意識の断絶」にある。この膠着状態を打破するには、貿易業務のデジタル化を単なるコスト削減ではなく、「事業継続のための必須投資」と捉えるマインドチェンジが必要だ。境野氏は「白書のような客観的データは、現場の課題を経営層に伝え、変革を後押しする武器になる」と語り、データに基づいた対話の重要性を訴えた。

イベントを通じて、不確実性の時代を勝ち抜くには、データを活用した強靭でしなやかなサプライチェーンの再設計が不可欠であり、それはもはや選択肢ではなく、企業の生存をかけた戦略であるという点で登壇者の意見は一致した。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。