行政・団体物流が大きな変革期を迎えている中、未来を見据えた政府主導の検討会が活発に議論を重ねています。夏休みはこれらの重要な政策動向を振り返り、理解を深める絶好の機会。今回は「30年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」を取り上げます。

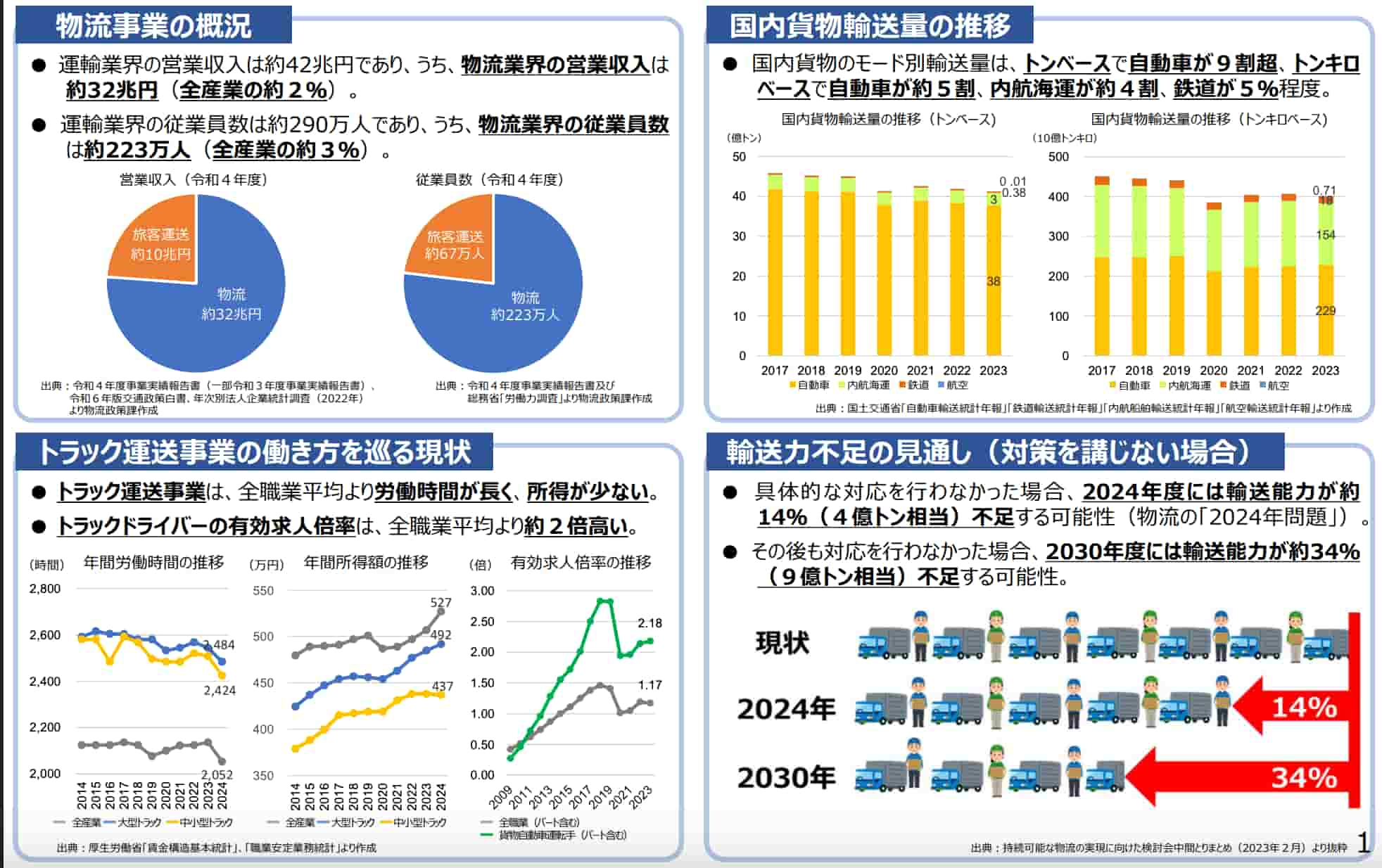

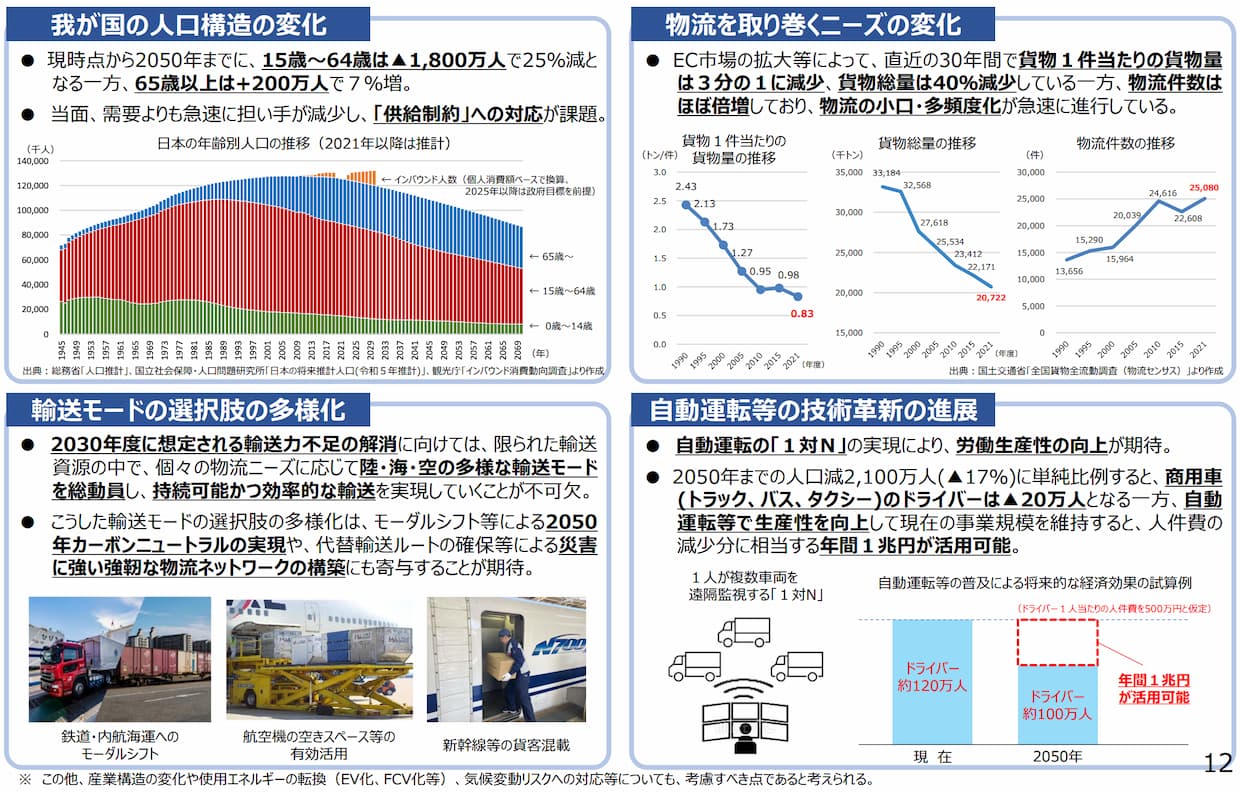

3分の1を超える輸送力が消える──そんな悪夢のような2030年問題に、霞が関もついに本腰を入れ始めた。国土交通省はことし5月、「30年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」を設置し、次期物流政策の方向性を検討している。同検討会は物流の「2024年問題」を受け、30年度に想定される34%の輸送力不足解消を目指す新たな政策枠組みを策定する。検討会の議論が実を結べば、物流事業者にとって「渡りに船」の好循環が生まれる。荷主との力関係の見直しという長年の課題が動き出し、効率化が進み、デジタル変革の波に乗る絶好のチャンスが訪れる。

簡素で滑らか、担い手に優しい、強くてしなやかな物流の実現を

簡素で滑らか、担い手に優しい、強くてしなやかな物流の実現を

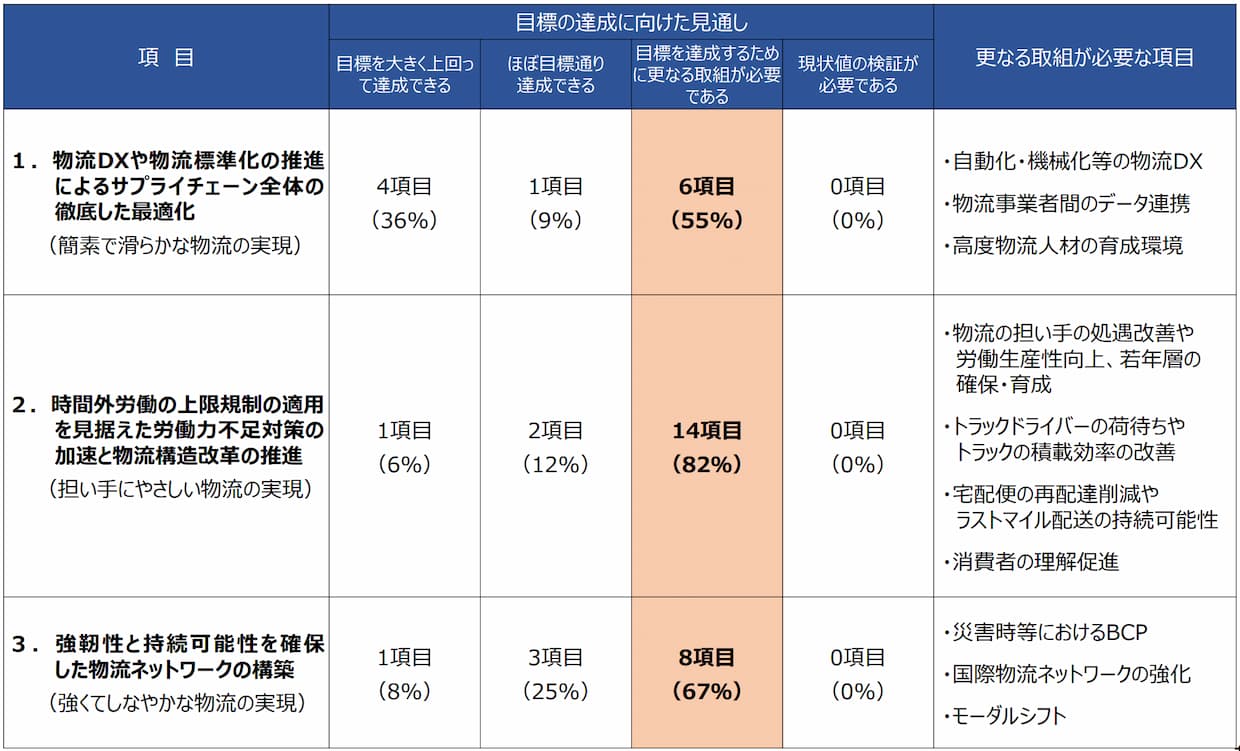

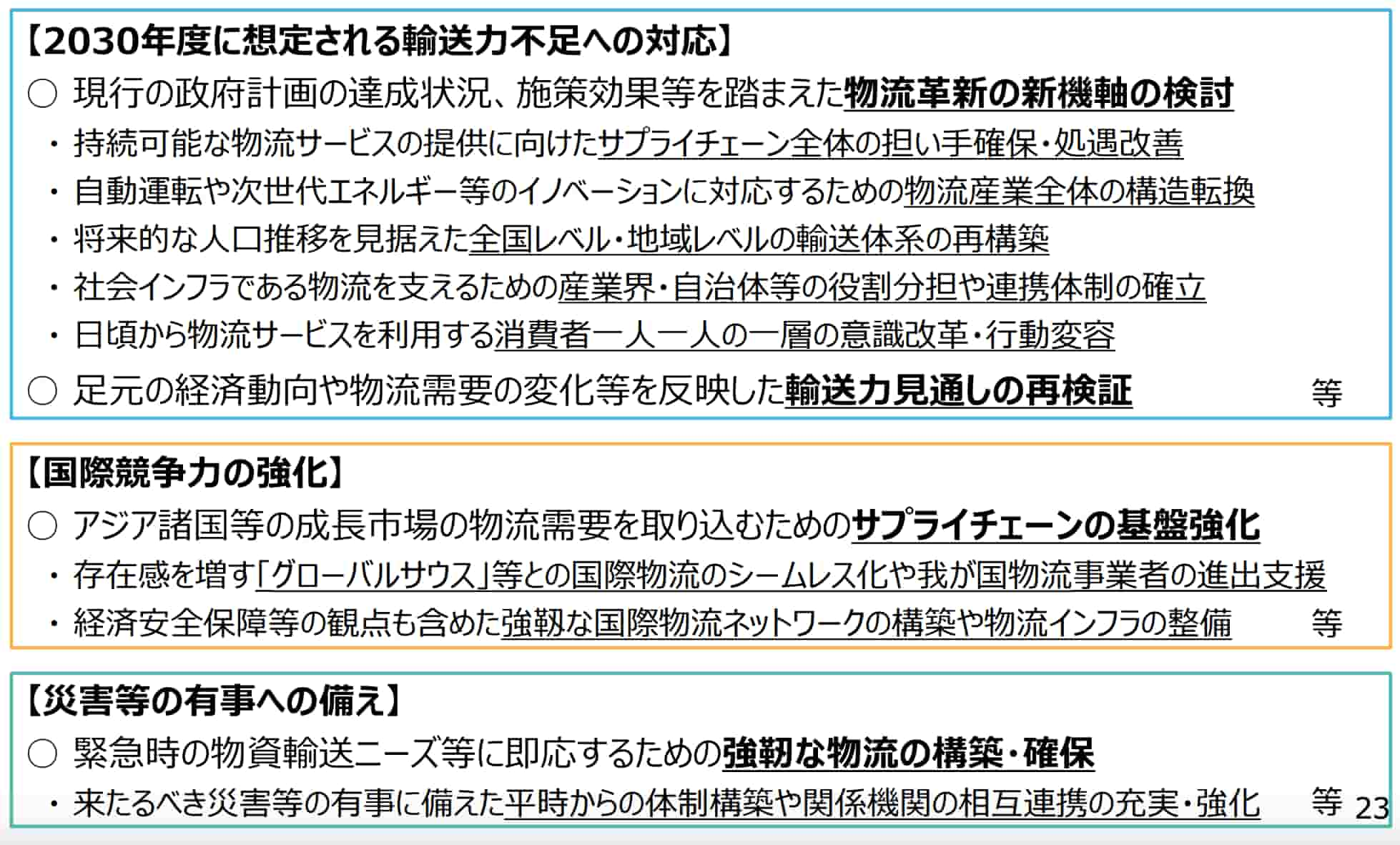

検討会は敬愛大学の根本敏則氏が座長を務め、大学教授や物流事業者、荷主企業など29人の構成員で組織する。検討の視点として、30年度に想定される輸送力不足への対応、災害などの有事への備え、国際競争力の強化を掲げる。現行の総合物流施策大綱は21年度から25年度が対象期間。「簡素で滑らかな物流の実現」「担い手にやさしい物流の実現」「強くてしなやかな物流の実現」を3本柱とする。しかし、KPI達成状況を見ると、目標を大きく上回って達成できる項目は6項目にとどまる。さらなる取り組みが必要な項目が28項目に上る。

政府は23年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定し、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容を柱とする対策を推進してきた。物流関係予算は25年度当初で2468億円、24年度補正で290億円を計上する。

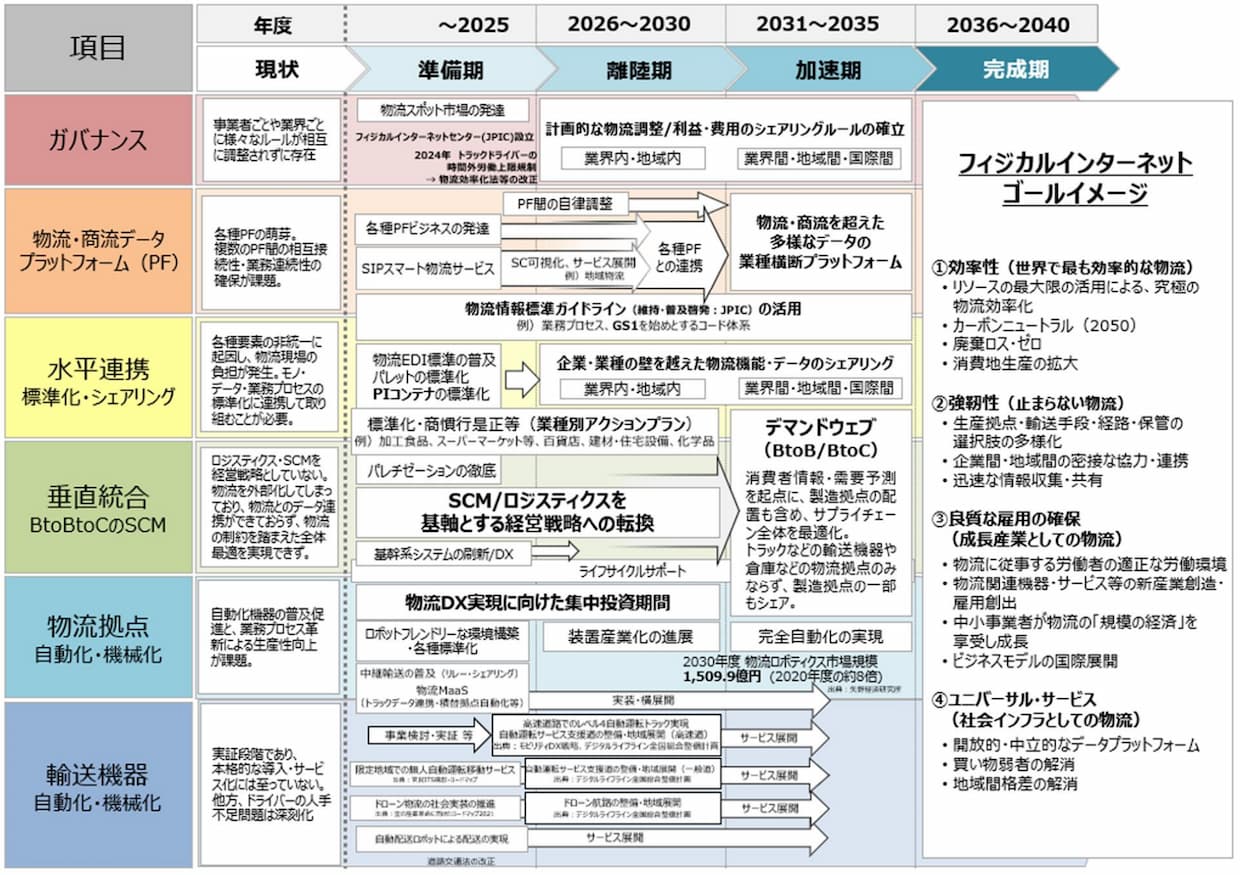

各省庁での取り組みも活発化している。経済産業省はフィジカルインターネット実現会議を開催し、40年までのロードマップを策定した。25年の準備期にパレットの標準化と商慣行の是正に取り組み、業界内や地域内での共同輸配送を推進する。北海道では地域フィジカルインターネット懇談会を開催し、延べ600人弱が参加した。

農林水産省は流通合理化、物流標準化、商慣行の見直しを推進する。今国会で成立した食料システム法に基づき、費用の考慮や商慣行の見直しに関する努力義務を事業者に課す。加工食品、青果物、花き、水産物の各品目で流通標準化ガイドラインを策定し、標準仕様パレットの導入を促進する。

国土交通省鉄道局は貨物鉄道の輸送力強化と災害対応能力の強化に取り組む。24年度の鉄道貨物輸送量は163億6000万トンキロ、1862万トンと僅かながら上昇に転じた。31フィートコンテナの取り扱い拡大に向け、静岡、西浜松、熊谷での駅施設整備を進める。

荷主の行動変容と商慣行見直しへの議論

荷主の行動変容と商慣行見直しへの議論

第2回検討会では、構成員から多様な意見が出た。ローランド・ベルガーの小野塚征志氏は、物流以外の要素を変えることで効率化を図る視点の重要性を指摘した。関東から東北への片荷問題解決のため、関東の工場を東北に誘致する発想を提案した。

日本ロジスティクスシステム協会(JILS)の北條英氏は、KPIの個数ベースでの評価手法を評価しつつ、重みづけやコスト情報の必要性に言及した。全日本トラック協会の馬渡雅敏氏は、トラックドライバーの荷待ち・荷役時間が減少していない現状を問題視し、実効性のあるKPI設定を求めた。東京大学大学院の西成活裕氏は、輸送モード間の結節点での全体最適化の重要性を強調した。

第3回、第4回検討会では構成員からのプレゼンテーションを通じて、荷主の行動変容を促すための具体的な施策が議論の中心となった。特に適正運賃収受や商慣行の改善について、各業界からの要望や提案が共有された。検討会では「荷待ち・荷役時間計2時間以内」「1回の受渡しごとの荷待ち時間1時間以内」など、具体的な数値目標をKPIとして設定する提案が出た。物流効率化法の周知徹底や努力義務の履行促進、適正な価格転嫁・料金収受の実現が強く求める声もあった。物流事業者側にも協業や生産性向上、担い手の確保・育成が重要な課題として挙がった。

鉄道や船舶へのモーダルシフト推進も大きなテーマとなった。鉄道利用が進まない要因として、災害への脆弱性や施設・機材の不足が挙がった。これらの課題解決やインフラ整備への支援を望む声があった。長距離フェリーやRORO船の利用促進のため、受入環境の整備や担い手確保が不可欠とした。国際物流の強化も次期大綱の重要な柱として位置付けた。外航海運や国際航空輸送の競争力向上策、災害に強い物流体制の構築が求める声があった。特に災害時の鉄道輸送の脆弱性や、並行在来線の安定運営など、インフラの強靭化を課題とした。

検討会は構成員からのプレゼンテーションを受け、ことし9月に論点整理と提言事項を検討する。10月に提言素案を提示し、11月に提言をとりまとめる予定だ。政府は検討会の提言を基に、25年度末までに新たな総合物流施策大綱を閣議決定する。

次期大綱は人口減少社会の到来とともに、長らく物流業界を支えてきた既存の常識や慣行に疑問符を突きつける。時代の要請に応じた新しいアプローチの必要性を訴える政策文書になるはずだ。縮小する国内市場では従来型の物流モデルでは立ち行かない現実を踏まえ、業界の意識改革と構造転換を促すための具体的な道筋を示す。まさに変革への扉を開く重要な指針となると言えるだろう。