ロジスティクス物流が大きな変革期を迎えているなか、未来を見据えた政府主導の検討会が活発に議論を重ねている。夏休みはこれらの重要な政策動向を振り返り、理解を求める絶好の機会。今回は「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」を取り上げる。

◇

物流の「2024年問題」でドライバー不足が深刻化するなか、国土交通省が立ち上げた「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」が注目を集めている。有識者から宅配大手、EC(電子商取引)事業者、過疎地自治体まで22人の多彩なメンバーが参画し、再配達率の半減やドローン配送の社会実装など、物流業界の未来を左右する具体策を模索している。本年秋頃には配送効率化の向けた新たな処方箋が取りまとめられる見通しだ。

検討会の概要と構成メンバー

検討会の概要と構成メンバー

ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会は、2025年6月に第1回会合を開催して正式に始動した。座長には流通経済大学の矢野裕児教授が就任し、法政大学の青柳由香教授、立教大学の首藤若菜教授、読売新聞東京本社の月野美帆子部長ら有識者4人がメンバーに名を連ねる。

配送事業者からはヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の宅配大手3社に加え、セイノーラストワンマイルやCBcloud(シービークラウド、東京都千代田区)など新興プラットフォーム企業も参加。EC事業者では楽天グループ、アマゾンジャパン、LINEヤフーといった物流の最前線で活動する企業群が集結した。

特に注目されるのが、北海道上士幌町、宮崎県西米良村、山梨県小菅村の3自治体首長の参加だ。過疎地域の実情を伝える貴重な声として、地域物流の持続可能性確保に向けた議論に重要な視点を提供している。

検討会開催の背景と物流危機の実態

検討会開催の背景と物流危機の実態

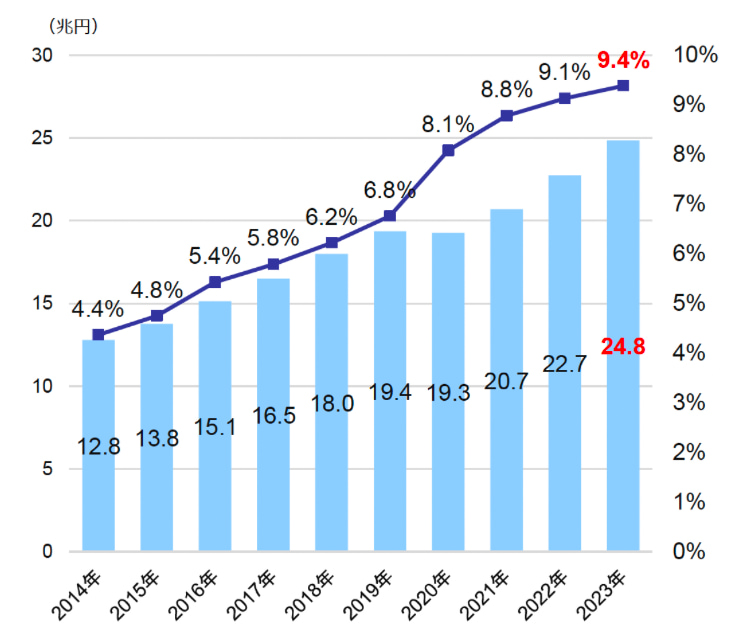

検討会設置の背景には、EC市場の急拡大による配送需要の激増がある。23年のEC市場規模は24兆8000億円と10年間で1.9倍に成長し、宅配便の取扱個数も23年度に50億個と過去5年で1.2倍に急増した。一方で物流の小口・多頻度化が進み、直近30年間で貨物1件当たりの貨物量は3分の1に減少している。

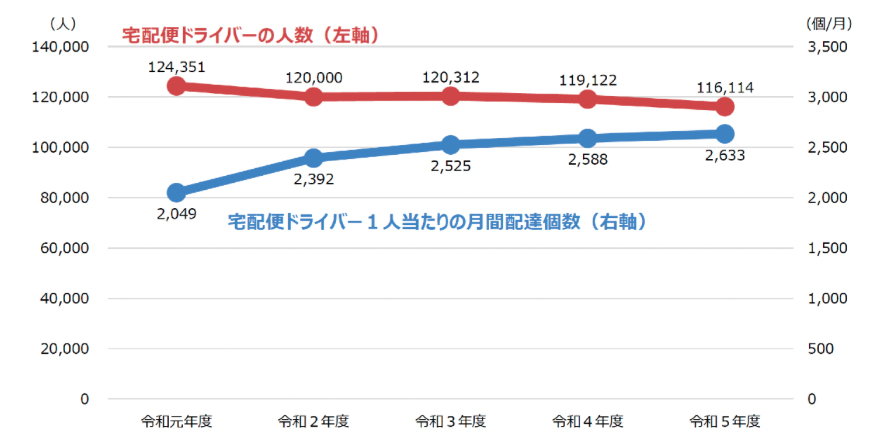

さらに深刻なのが人手不足だ。大手宅配事業者では、19年度から23年度にかけてドライバー数が7%減少するなか、1人当たりの月間配達個数は29%増加している。野村総合研究所の予測では、2030年には全国で34%の荷物が運べなくなるとされ、特に北海道、東北、四国、九州といった地方部で輸送力不足がより深刻化する見通しだ。

再配達問題も依然として重要な課題となっている。25年4月時点の再配達率は8.4%まで改善したものの、政府目標の6%達成にはさらなる取り組みが必要な状況にある。

これまでの議論の整理と最新動向

これまでの議論の整理と最新動向

第1回検討会では、再配達率の現状と課題が集中的に議論された。委員からは多様な受取方法の普及について活発な意見が交わされ、置き配については「利用率80%に到達した」(EC事業者)との成功事例が紹介される一方、「盗難や誤配、個人情報漏洩への懸念」「マンションでの合意形成の困難さ」といった課題も浮き彫りになった。

特にマンション関連では、「オートロック通過やエレベーター待ちで配送時間がかかる」「管理組合の総会で置き配利用可の使用細則制定が否決されることも」など具体的な問題が提起された。これを受け国交省は、標準管理規約のコメントに宅配ボックス設置の決議要件を明記するなど制度面での後押しを進めている。

第2回検討会(7月開催)では、関係業界等からの具体的な取り組み事例と課題が報告された。技術革新による解決策として、全国新スマート物流推進協議会が「新スマート物流SkyHub」を提案し、既存のトラック配送にドローン配送を組み合わせることで、過疎地域のドライバー作業時間を年間7130万時間削減できると試算を示した。これは3万5650人相当の輸送力に匹敵し、政策パッケージにおける3.5ポイントの輸送力向上効果があるという。

▲新スマート物流「SkyHub」(出所:国土交通省)

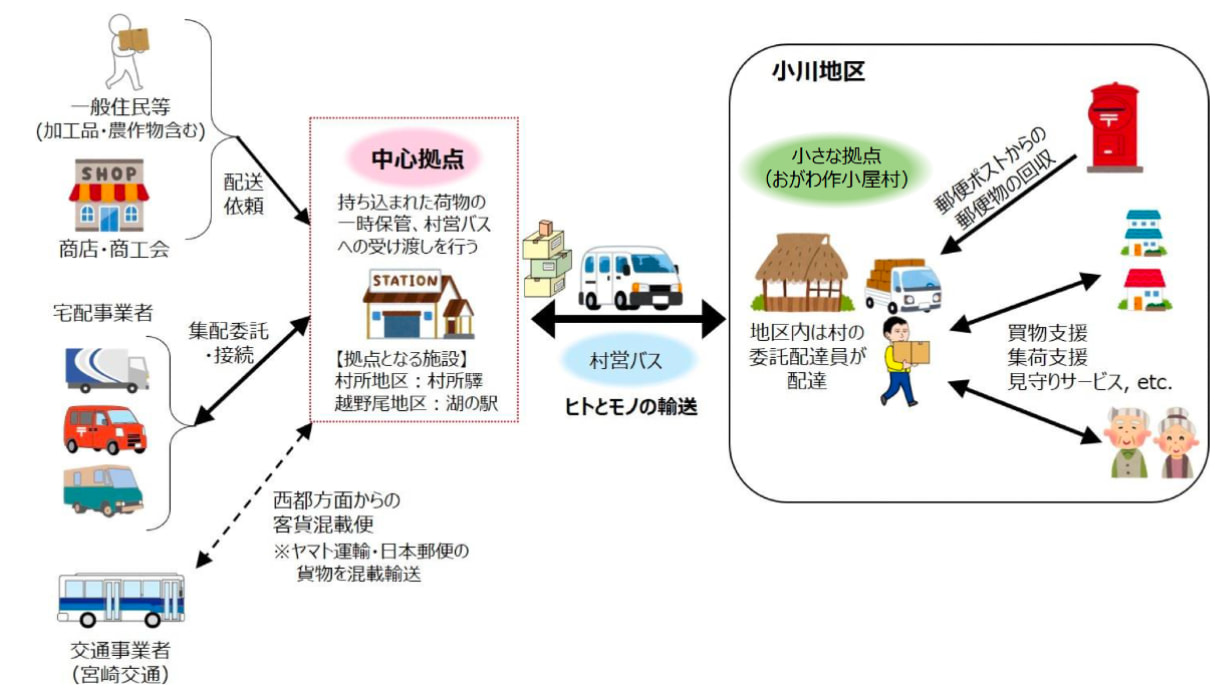

地域共同配送の事例では、青森県下北郡での佐川急便と西濃運輸による共同配送や、宮崎県西米良村の村営コミュニティーバスを活用した貨客混載「ホイホイ便」事業が紹介された。西米良村では日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便の荷物を村営バスで共同輸送し、配送車両を従来の10台以上から5台に削減した成果を報告している。

▲貨客混載「ホイホイ便」事業(クリックで拡大、出所:国土交通省)

今後の検討スケジュールと予想される議論

今後の検討スケジュールと予想される議論

検討会は8月下旬に第3回、9月下旬に第4回を開催し、秋頃の最終取りまとめを目指している。第3回では関係業界等からの追加ヒアリングと論点整理、第4回では最終的な取りまとめ案の提示が予定されている。

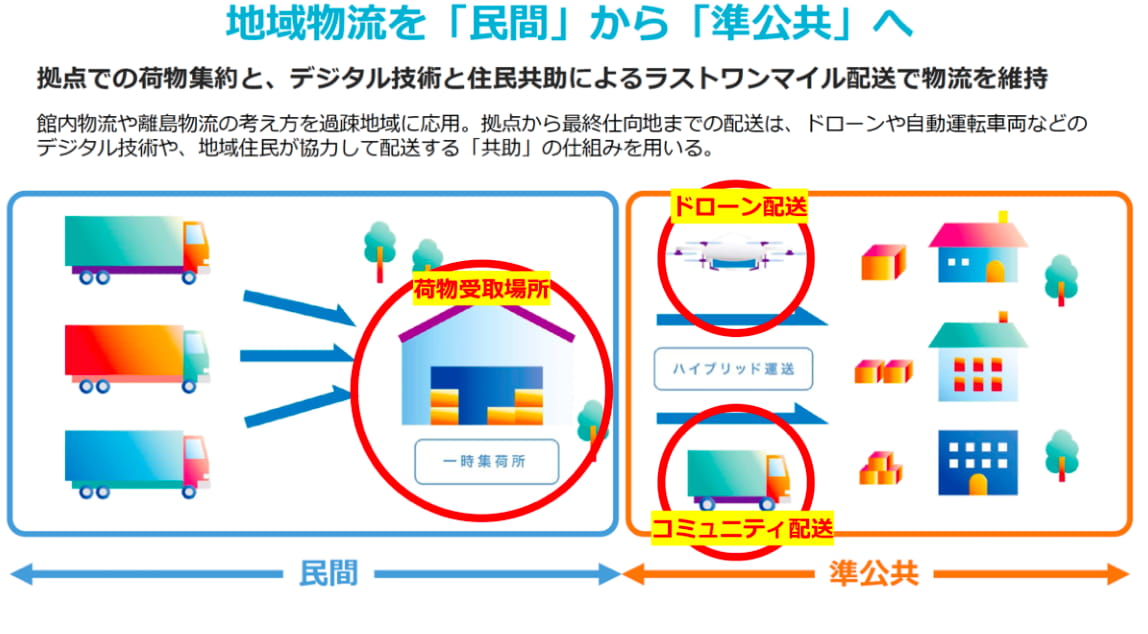

検討の焦点は、多様な受取方法の社会全体への普及・浸透策、地域における配送などの共同分担、ドローンや自動配送ロボットなど新技術の活用促進の3つの柱で整理される見通しだ。さらに、地域住民の「クオリティ・オブ・ライフ」(QOL)維持・向上の観点から、物流サービスの持続可能な提供に向けて地方自治体に期待される役割についても検討が進められる。

▲地域物流の「準公共化」イメージ

新技術活用では、北海道上士幌町でのドローン「レベル3.5飛行」による新聞配達や、山梨県小菅村での陸送とドローンのハイブリッド輸送モデルによる町内50のドローン航路構築などの先進事例を踏まえ、ドローン配送約款の整備や地域物流の準公共化(コミュニティー配送の導入)などが重要なテーマとなると予想される。

取りまとめの方向性と物流業界への期待される効果

取りまとめの方向性と物流業界への期待される効果

この検討会の取りまとめは、自治体主導による荷物の集約(共同配送の確立)、ドローン配送約款の整備、地域物流の準公共化などを軸とした包括的な政策提言になると見込まれる。

物流業界にとっては、官民連携による制度的バックアップのもと、効率化と持続可能性を両立する具体的な道筋が示されることが期待される。特に再配達削減による労働負荷軽減は、1回の配送で確実に荷物を届けることができれば、ドライバーの労働時間短縮と生産性向上に直結する。また、地域共同配送による運営コスト削減では、複数事業者の荷物を統合配送することで、特に過疎地域での配送効率を大幅に改善できる可能性がある。

さらに、ドローン配送の社会実装が進めば、山間部や離島などの配送困難地域でも安定したサービス提供が可能となり、新たなビジネスモデルの創出も期待される。共同配送の制度整備や規制緩和、デジタル技術活用の推進、地域との連携強化などは、物流業界全体の競争力強化にもつながる重要な施策となる。

人手不足が構造的な課題となるなか、この検討会の議論は物流業界全体の持続可能性を左右する重要な試金石となる。官民一体となった取り組みにより、日本の物流システムがより効率的で持続可能なものへと変革されることが強く期待されている。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。