ロジスティクス国土交通省は27日、交通政策審議会交通体系分科会環境部会に新設された「排出枠の割当方式検討小委員会」の第1回会合を開催した。会合は、改正GX推進法に基づき2026年度から本格稼働するCO2の排出量取引制度(ETS)において、運輸部門の排出枠割当方式を検討する目的で設置されたもの。

国交省の説明によれば、ETSの排出枠割当方式は、ベンチマーク(BM)方式とグランドファザリング(GF)方式を組み合わせて導入する方針であり、このうちBM方式は業種ごとに指標を定める必要がある。貨物自動車、国内航空、内航海運の各分野を対象とし、ことし11月上旬をめどにベンチマーク指標案を取りまとめる。

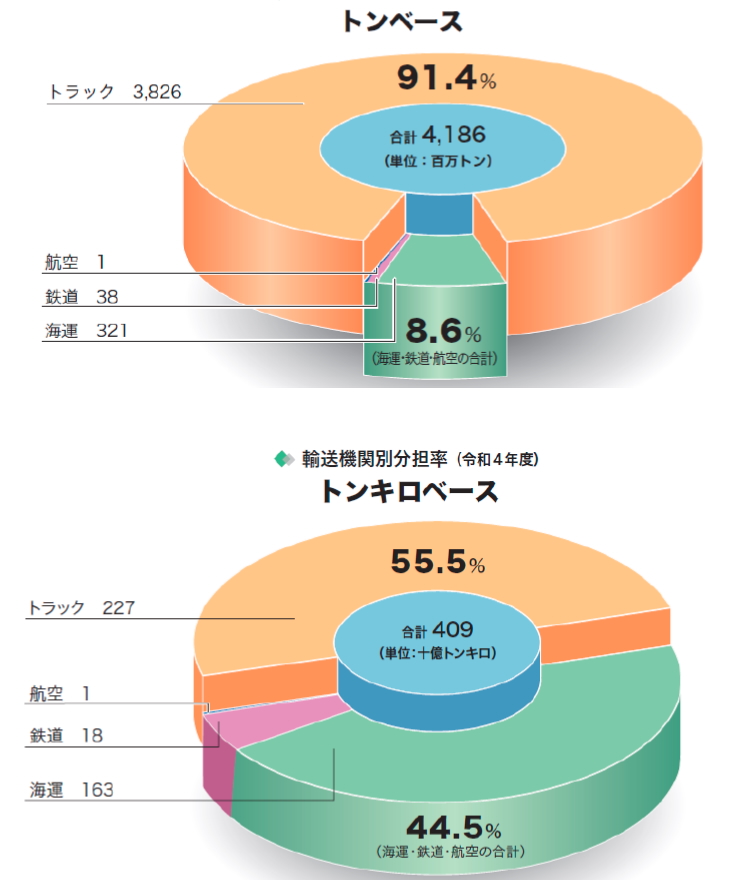

ヒアリングではまず、全日本トラック協会の斎藤晃・交通環境部長が発言。斎藤氏は、トラック輸送が国内貨物輸送量の9割以上を担い、災害時にもライフラインとして機能していることを強調したうえで、業界のCO2削減努力を紹介。エコドライブや低燃費車導入、共同配送などの取り組みを進めてきたが「大型車の電動化は困難で代替技術が乏しく、現状では限界がある」と課題を指摘した。

▲国内の貨物はトンベース、トンキロベースのいずれも、過半数がトラック輸送による(出所:全日本トラック協会)

そのうえで「基準活動量は輸送トンキロが現実的だ」と述べつつ、事業形態の違いに配慮した公平な設定を求めた。また「制度設計が過度な負担とならないよう、事業者の努力が適切に評価される仕組みにしてほしい」と強調した。

◇

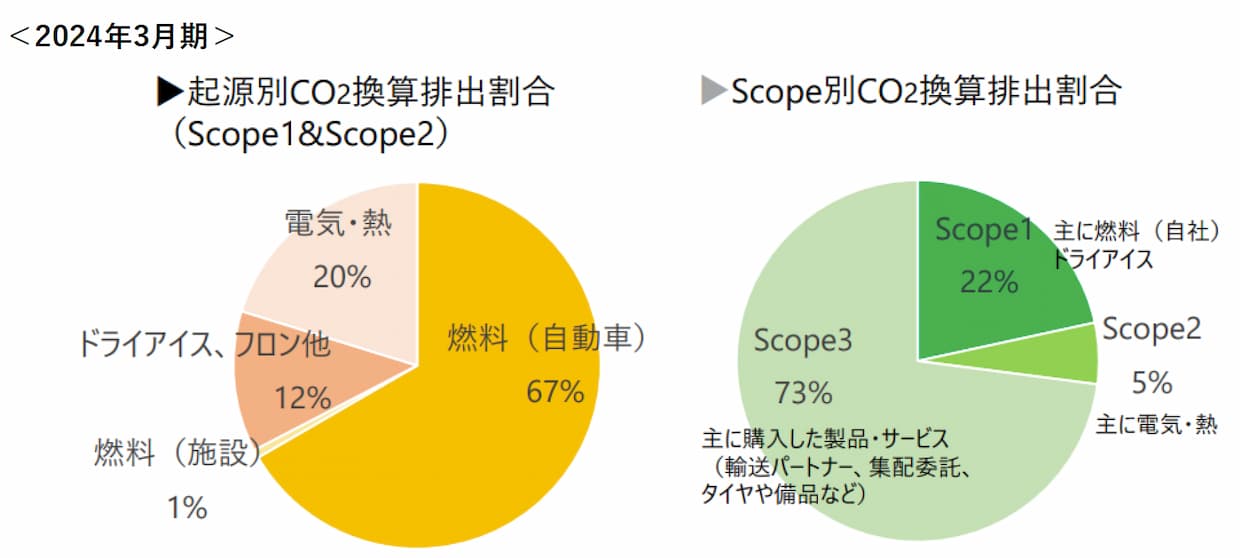

続いて、ヤマト運輸の倉橋征示・グリーンイノベーション開発部課長が説明した。倉橋氏は、同社の温室効果ガス(GHG)排出量が21年度から25年度にかけて着実に減少している実績を示し、スコープ1・2合計で14万トン削減したことを報告した。

さらに、2030年までにEV(電気自動車)2万3500台を導入し、車両の半分のEV化を目指すという。また、再生可能エネルギー由来電力の利用率を70%に高める計画を明らかにした。昼に太陽光で発電して蓄電、夜に車両に充電する設備と体制を整える。倉橋氏によると「充電設備も含めるとディーゼル車よりも全体としては金銭コストが高く、電化の課題となっている」という。

▲ヤマト運輸ではEVの導入などと併せて再生可能エネルギー由来の電力を利用することで排出量を削減している(出所:ヤマト運輸)

加えて、標準パレットを活用した共同輸配送のオープンプラットフォームを展開し、宮城-熊本間で22線便の共同運行を開始している事例を紹介。「荷主企業や物流事業者をつなぎ、輸送力を安定的に確保しながら環境負荷を低減する」と述べた。

再配達削減についても触れ、置き配の普及により同社の再配達率は7.6%まで低下。宅配便全体(8.4%)を下回っていると説明し、「さらに再配達を減らしていきたい」と語った。

◇

NIPPON EXPRESSホールディングスからは、サステナビリティ推進部次長の撰幸昌氏が発言。撰氏は、同社の直接排出量が29.1万トンに上ることを説明。そのうち軽油が48.8%、重油が46.8%と大半を占めている現状を指摘した。

また、23年に初めて水素燃料電池トラックを導入したほか、クリーンディーゼル車やハイブリッド車を含む1万3000台以上の環境配慮車両を稼働させている事例を紹介。EVはいまだに0.6%にとどまっているという。さらに、デジタコを活用した安全・エコドライブ教育により、燃料消費の改善を進めていると述べた。

そのうえで「基準活動量は輸送トンキロとするのが妥当だ。公的統計にも用いられており、企業の負担感も小さい」と主張し、制度設計にあたっては「事業類型に関わらず公平かつ適正に評価される仕組みが必要」と訴えた。

◇

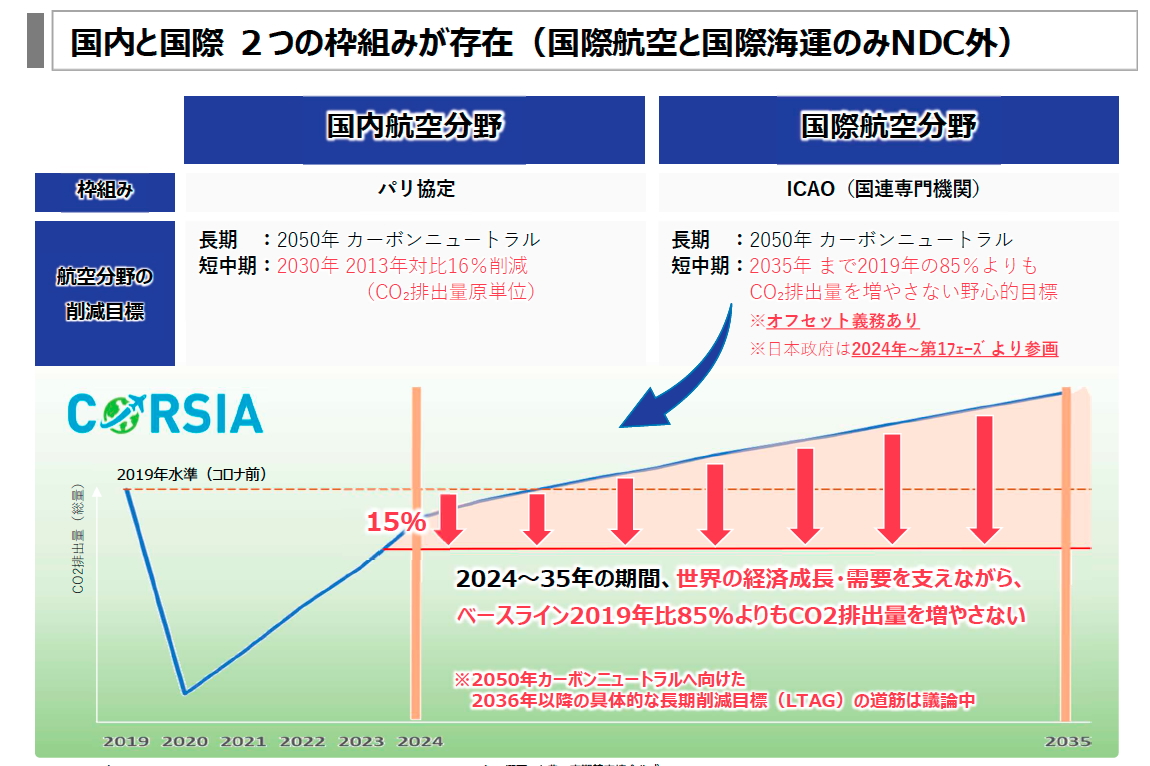

最後に、定期航空協会部長の乾元英氏が発言した。乾氏は、航空業界が50年カーボンニュートラルを掲げる一方で、電動化や水素化の実用化は時間を要し、持続可能な航空燃料(SAF)の普及にも莫大なコストがかかると指摘した。

さらに、航空は国際線ではCORSIA(国際航空のオフセット制度)、国内線ではパリ協定(NDC)の枠組みが適用されるなど複雑な制度環境にあることを説明。国際線では目標値を超えてしまった場合は「連帯責任」を取り、各社がオフセット権を購入するルールとなっている。そのため、「国際線ではすでに24年から航空各社はオフセットの購入義務が発生しており、経済的負担が発生している。国内制度の設計にあたっては、この点も十分考慮してほしい」と述べた。

▲航空分野の脱炭素では国内分野と国際分野で異なるルールがあり、国際分野では排出量が基準を上回った場合は各国の航空会社がオフセット権の購入義務があり、すでに購入が発生している(出所:定期航空協会)

そのうえで「排出枠の割当は、過去の削減努力を反映できるベンチマーク方式が望ましい」とし、基準活動量を輸送トンキロとするのが現実的だと提案した。

乾氏は「国内の航空貨物にはまだ余裕がある。長距離輸送の選択肢として利用してもらうことで、また違った形での貢献の可能性もあるのではないか」との可能性を示唆した。

議論に移ると、全ト協・斎藤氏からは「現実的にはトンキロを基準にするのがわかりやすいが、同じ荷物を載せて運ぶ幹線メインと、荷物の量が変わる宅配メインの事業者では事情が異なる。それを一緒くたにしてしまうのだと公平・適正な評価とはならないのではないか」との意見が出された。

また、航空協会の乾氏は「30年にSAF(持続可能な航空燃料)の本格導入を目指すのであれば、29年には実用的な段階にくるはず。一旦はそこでの見直しが必要だろう」とした上で、「今だとSAFを使えばCO2排出量はゼロにカウントされるが、国際基準ではライフサイクルでの計算となっている。30年から排出量カウントの仕方が変わるのであれば、それを踏まえて準備する必要がある」との見解を示した。

有識者として出席した東京科学大学特任教授の屋井鉄雄氏は、「CO2削減のためのコストは価格転嫁が可能なのか。各事業者はサプライチェーンの強靱化や経営的視点も考慮しなければならず、なんらかのインセンティブが必要だ」と、推進に向けて導入がしやすくなる仕組み作りの必要性を強調した。

小委員会は今後、10月に内航海運のヒアリングを予定し、11月上旬をめどにベンチマーク指標案を取りまとめる。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。