話題「コロナでモノが届かない」、「ウクライナ紛争で部品が入らない」──ここ数年、サプライチェーンの脆弱性が次々と露呈している。そんな中、2021年6月に創業したBigMが業界内で話題だ。「サプライチェーンデザインの民主化」という目標を掲げ、海外の先進テクノロジーと日本企業を橋渡しする独自のビジネスで、創業からわずか3年で着実な成長を遂げているからだ。一体どんな会社なのか。村儀実社長に話を聞いた。

▲BigMの村儀実社長

独自の「ハブ」モデルで差別化を図る

独自の「ハブ」モデルで差別化を図る

BigMは、サプライチェーン最適化の分野で注目株のスタートアップだ。21年6月の創業以来、従来のソフトウエア販売とは一線を画す独自モデルを確立している。特筆すべきは単一製品の販売ではなく、国内外の先進的なテクノロジーを組み合わせ、顧客の課題解決を支援する「ハブ」としての役割を担う点だ。

同社のサービスは大きく3つの柱で構成する。1つ目が海外テクノロジーの導入支援だ。言語の壁や文化の違いを吸収し、海外の先進的なサプライチェーンテクノロジーを日本企業に橋渡しする。2つ目が最適化コンサルティングサービス。数理最適化の手法を駆使し、単なる可視化から一歩進んだ「処方的分析」を提供している。3つ目は導入・運用サポートとして、トレーニング、コーチング、継続的な改善支援を手掛ける。

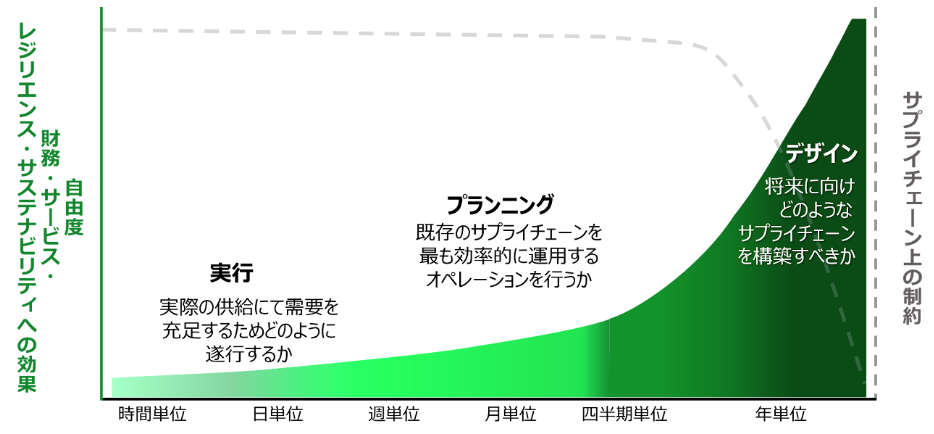

サプライチェーンの「見える化」に躍起になっている多くの企業に対し、BigMは「処方的分析」という切り札を使い始めた。可視化による現状把握の重要性を踏まえ、同社はさらに一歩進み、具体的な改善策を提示。数理最適化という手法を使い、目指す姿に対する具体的な解決策を提案する。顧客は効率化によるコスト削減から収益性向上まで、実践的な成果を得られる。

「スモールスタート」を重視する営業戦略も同社の特徴だ。いきなり大規模な投資を求めない。段階的なアプローチで顧客の成功を支援する。デジタル時代の試食販売とも言うべき戦略で、実際のデータによる分析を一緒に試行。効果が見えたら本格的に活用してもらう方式だ。この戦略により、現在取引している顧客の多くがスモールスタートで始め、その後、人数や活用部署を拡大している。リスクを最小化して価値を実証するこのアプローチは、慎重さを是とする日本企業との親和性が高いという。

ブートストラップ経営で持続的成長を実現

ブートストラップ経営で持続的成長を実現

財務戦略においても、同社は独特のアプローチを取る。外部からの資金調達に頼らない「ブートストラップ」経営を選択。顧客から得た利益を再投資して成長する方式を採用している。現在4期目を終え、売上・利益ともに順調。この成長を新しいテクノロジーや人材への投資に回し、より高い価値を提供できる体制を築いている。

BigM社長である村儀氏は、20年弱にわたってサプライチェーン最適化とテクノロジーの融合に取り組んできたスペシャリストだ。同氏のサプライチェーンへの情熱は学生時代にまで遡る。大学でデルコンピューターのマイケル・デル氏の自伝を読む授業を受けた。そこでサプライチェーンとITの組み合わせに魅力を感じたという。

「欲しいものをその場で作って供給できる──ITとサプライチェーンでそんなビジネスモデルが実現できることに感動した。日本の製造業を元気にしたい。テクノロジーでいろんな会社と関われるのではないかと考えた」

妻の後押しで踏み出した起業への道

妻の後押しで踏み出した起業への道

BigM創業のきっかけは、ラマソフトが大手企業にM&Aされたことだった。

「買収先は幅広い事業を展開するソフトウエア会社で、サプライチェーンや数理最適化といった専門領域とのシナジーに疑問を感じた。企業カルチャーの違いもあり、これを機に新しいチャレンジをしてみようと決意した」

起業への不安もあったが、妻から「3年間やってみなさい。ダメだったらまたどこかに就職すればいい」と背中を押され、21年6月にBigMを創業した。「3年間はやることやって、芽が出そうなら続ければいいし、そうじゃなかったら考えなさいよっていうふうに言われ決心した。これこそスモールスタート」と笑う。

村儀氏が座右の銘として挙げる「色即是空」には、深い哲学が込められている。

「一人一人は皆違う個性を持っている。しかし、その違いこそが大切だ。異なる個性を持つ人々が集まって、お互いの違いを認め合いながら協力することで、一つの調和のとれた組織や世界が生まれる。多様性があるからこそ、全体として美しい形が完成する」

この考え方は、同社の多様性を重視した組織運営に反映している。

「初回の打ち合わせは必ず対面でお願いしている。ウェブ会議では相手のリアクションを捉えにくく、理解度を測るのが困難だ。また、実際にテクノロジーを導入する際は、工場や物流現場を拝見している」

この姿勢の背景には、「サプライチェーンはテクノロジーと実際のフィジカルな部分が融合するところ」という氏の信念がある。

村儀氏の口から飛び出すのは、製造業復活への熱い想いだ。テクノロジーで日本を救うという野心を胸に秘めながらも、現場の声に耳を傾ける泥臭さを忘れない。短期的な利益に走らず、じっくりと腰を据えた経営哲学は、まさに誠実さと信頼を重んじる職人気質そのもの。20年間一筋にサプライチェーン領域を歩んできた専門性と、多様性を重視した組織運営、そして祖父から学んだ顧客との長期的な信頼関係を大切にする経営哲学が、BigMの独自性を支えている。

一問一答

Q. 現在の事業ステージは?

A. 4期目を終えて5期目に入ったところです。ブートストラップ経営で、売上・利益ともに順調に成長しています。これから認知度を上げ、より高い価値を提供できるフェーズに入ります。

Q. 出口戦略は?

A. IPOやM&Aは考えていません。長期的に存続できる会社として、様々な企業と有機的なつながりを持ち続けることが目標です。

Q. 今後の展望は?

A. サプライチェーンデザインの民主化を進め、日本の製造業全体の競争力向上に貢献したいと思います。テクノロジーと人が融合した、持続可能な成長を目指していきます。