「物流を制するものはEコマースを制する」

サービス・商品これはアスクルが2013年12月13日に開示した決算説明資料に登場するフレーズだ。首都圏の基幹物流拠点を立ち上げたことを報告するのに合わせ、同社が「いかに物流を重視しているか」を投資家や報道に説明したものだが、実はそれ以前の12年の資料にも「物流を制するものが市場を制す」という表現がみられるほか、現在も同社の新卒採用サイトに岩田彰一郎社長の「これからは物流を制する者がECを制します」というメッセージが掲載されている。

▲アスクルの矢吹和久氏

ことほど左様に物流を最重視する戦略が代名詞となっている同社だが、昨今、地域の交通環境やトラックドライバーの労働時間を悪化させる要因の一つ「荷待ちの長時間化」への対応に苦慮していた。

5月22日に行われたセミナーで講師を務めた、アスクルのプロキュアメント(調達)部門の矢吹和久氏の話。

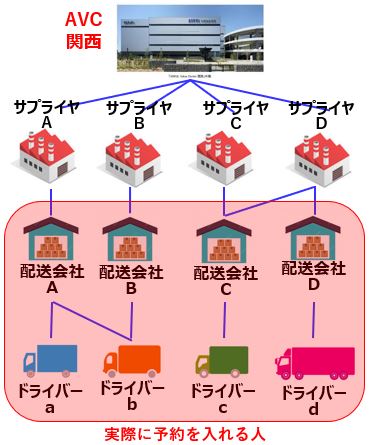

関西の基幹物流拠点として「アスクルバリューセンター関西」(AVC関西、大阪府吹田市)を新設する際、同社は過去の実績から待機時間を31分に短縮する目標を掲げた。納品予約システムを導入したり、待機車両を分類・整理したりすることで、最終的に目標を上回る25分まで短縮することに成功した。物流を制するものは――を地で行く取り組みだといえよう。

▲アスクルバリューセンター関西

しかし、ここで終わらないのがアスクルである。

続く目標として、25分の待機時間を半減させることにしたが、これ以上絞っても水の出ない雑巾をさらに絞るような話であり、ハードルは相当高い。当然、従来の取り組みだけで達成できるものではなく、同社が「切り札」として採用を検討したのが、Hacobu(東京都港区)がクラウド物流情報プラットフォーム「MOVO」(ムーボ)の新機能として打ち出した「バース管理ソリューション」だった。

▲バース管理ソリューション受付画面

同ソリューションは、事前予約によってセンター側が作業計画を立てたり、事前に準備を整えたりといったことを可能にする仕組みで、直接的には受付の自動化・無人化や現場でドライバー受付状況の見える化・共有化を容易にする効果が得られる。

使い勝手の良さが特徴の一つだが、アスクルが抱えていた課題は、わずか30%という予約率の低さ、つまり「運送会社が使ってくれない」点にあった。矢吹氏が当時の状況を振り返る。

「アスクルはサプライヤー(発荷主)にしか声をかけられないが、実際にバース予約を入れるのは、運送会社の配車担当やドライバーであり、予約システムを使えば待機時間を短縮できるという声が届かなかった。また、旧予約システムは他社の納品では利用できないシステムだったことから、運送会社にとっては利用するメリットが限定的で、ドライバーの携帯電話も半分近くが”ガラケー”(フィーチャーフォン)だろうと認識していたため、ドライバーに直接予約をさせたくても、スマホアプリをインストールしなくてはいけないシステムでは難しいと考えた」

配車担当に浸透せず、ドライバーにも使いにくい仕様だったのだから、予約率が低いのは当然の結果だといえる。予約率を高めるため、システムの選定基準として「配車担当やドライバーがほかの拠点で使用したことがあるかどうか」を確かめるのは不可欠で、その点、Hacobuのソリューションは消費財向け物流拠点への浸透率が高く、「配送会社が抵抗なく受け入れる素地を備えていた」のではないか。もちろん、ムーボのバース管理ソリューションにしても、導入したからといっていきなり待機時間が短縮されるものではないが、結果的にアスクルはムーボを導入したことで、待機時間を12分まで短縮したのである。

▲アスクルの取り組みと待機時間の推移

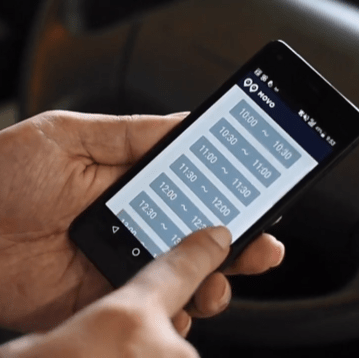

ムーボは社内にシステム定着をサポートする体制を敷いており、また、アスクルとともにマニュアル整備に注力したことに加え、延べ500人ものサプライヤー、配車担当者、ドライバーに対し説明会を開催。予約率は85%へと飛躍的に向上した。内訳は配車担当者による予約が30%だったのに対し、フィーチャーフォンでも利用できるムーボのドライバー予約機能を活用したことで「ドライバーによる直接予約」が50%にも上ったのである。

▲ドライバーによる直接予約のイメージ

そのカギは、「多くのドライバーはITに抵抗感を持っているが、ムーボはドライバーが一度受付情報を登録するだけで、2回目は携帯電話番号を入力することで直前の受付情報を呼び出し、荷量を変更するだけでいい」(矢吹氏)という使い勝手の良さと、Hacobuの導入支援チーム「カスタマーサクセス」による地道なサポートにあった。

例えば、1人で3バースに荷物を卸さなければならないドライバーは、予約作業を何度も行う必要があったが、導入支援チームがそういった運用上の課題を拾い上げ、すぐさまHacobu社内に情報共有がなされた。その後、わずか1週間でシステムの機能改善を完了して課題を解決。アスクルのオペレーションを正確に把握した上で定着を支援することで、同社のバース管理ソリューションが「絞りきって達成した25分」の待機時間を12分まで短縮する原動力となったといえよう。

待機時間の短縮は、思わぬ副産物ももたらした。

次の入荷予定が容易にわかるようになり、バースコントローラー(バースへの車両差配の担当者)が検品担当者の習熟度に応じて担当するバースを振り分けることができるようになった。また、搬入集中時間のコントロールが可能になったため、車両の平準化につながった。さらに、バースの稼働状況が可視化されたことで、分析を通じて「一定の台数を超えると待機が長期化しやすい」といった判断がしやすくなり、車両が集中しているバースの分散を検討する材料にもなった。

ムーボ・バース管理ソリューションを活用することで新たな物流課題を「制した」同社は今後、全センターへのムーボ導入を検討しているという。

▲アスクル・矢吹氏が語る「MOVOと実現したいこと」

最後に、ムーボを運営するHacobuの坂田優COOが同じセミナーで語った、同社のムーボに込めた思いを紹介したい。

「誰もが使いやすい仕組みでホワイト物流につなげたい」―Hacobu坂田優COO

当社は「『運ぶ』を最適化する」をミッションとして掲げている。どのような荷物が、どこからどこへ、どのような運搬手段で運ばれているのか――が事業者の枠を超えて情報が蓄積され、分析されて物流が最適化される世界を目指している。

当社は「『運ぶ』を最適化する」をミッションとして掲げている。どのような荷物が、どこからどこへ、どのような運搬手段で運ばれているのか――が事業者の枠を超えて情報が蓄積され、分析されて物流が最適化される世界を目指している。

このような世界を実現するには、使ってもらいやすい、安価で魅力的なサービスを提供し、その結果としてまずはデータをデジタルな形で蓄積することが必要だ。その中心的なサービスがバース管理ソリューションや動態管理、またはオンライン上で配送オーダーの受発注が行えるソリューションといったクラウド上のサービスだ。

特徴としては、それぞれのソリューションがひとつのIDで利用できるところで、だれもが使いやすい仕組みを世の中に広げ、トラックという社会的な資産を有効に活用することで、そこからドライバーや庫内作業者の働き方改革、ホワイト物流の推進に結び付けていくという考え方だ。

ホワイト物流とは、荷主と物流会社が連携して効率化、労働環境の改善を行うこと。推奨項目のひとつにトラック予約・受付(バース管理)システムの導入、発荷主の入出荷情報の事前提供があり、ムーボが提供できるソリューションである。業界の商慣行と業務プロセスを見直すことで生産性を向上させることが求められているが、どちらも非常に難しい。そこをサポートできるのがHacobuであると考える。

では、デジタルシフトはシステムを用意すれば実現できるのかというと、そうではない。現場の導入リーダーとそれを二人三脚で主体的にサポートできる存在が非常に重要だ。ユーザーと伴走することでシステム定着を手厚くサポートし、顧客の成功にコミットできる体制を敷いているのがほかのシステム開発会社と一線を画している部分だろう。

▲(左)アスクル・矢吹氏とHacobuカスタマーサクセス・石川氏(右)Hacobu・釜井氏