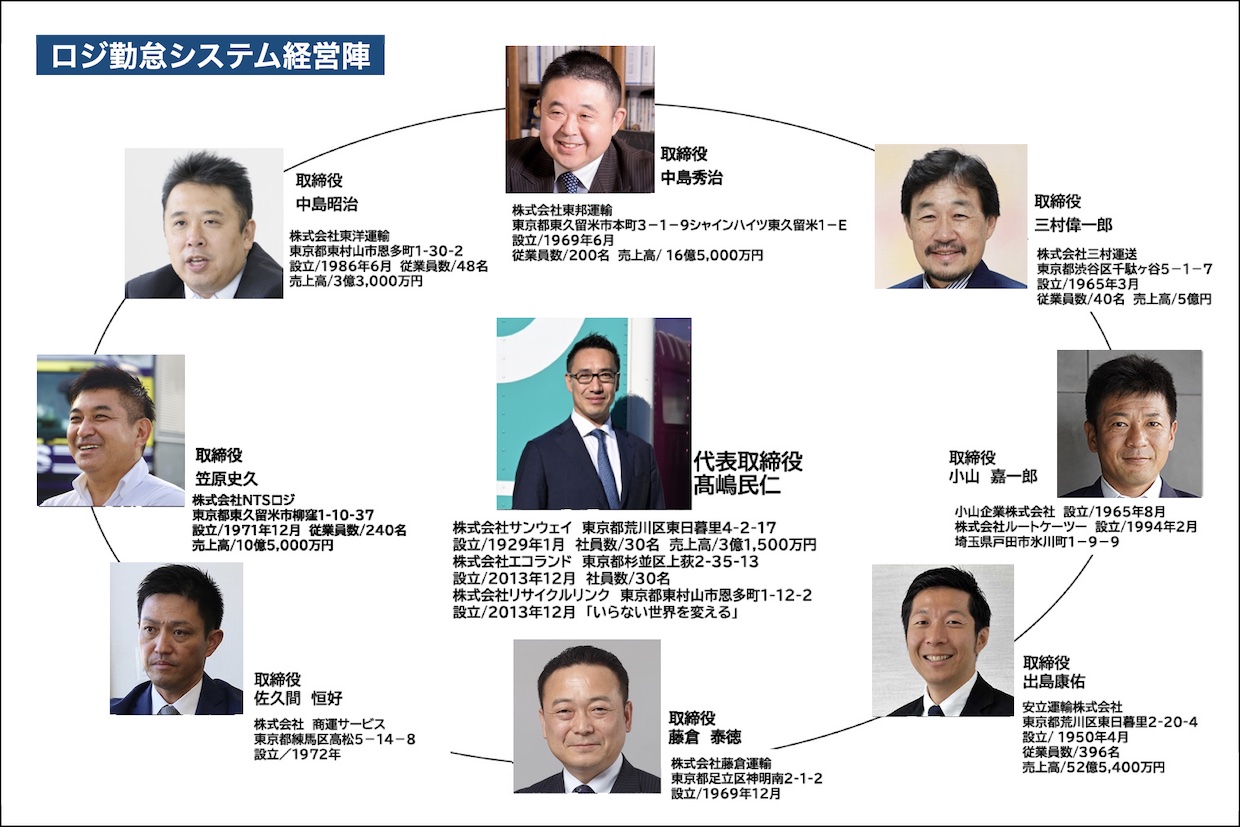

話題中小運送会社の経営者8人が共同で立ち上げたという異色のITシステム会社、ロジ勤怠システム(東京都杉並区)が、中小運送会社ならではの現場に近い課題感を出し合い、ドライバーの労務管理に特化したシステムを開発した。

簡易で使いやすさと現場レベルの目線にこだわって開発されたクラウド型勤怠管理システム「勤怠ドライバー」は、2024年問題というこれまで運送会社が経験したことのないような障壁に向き合う上で、経営者にとって欠かせない材料を提供してくれる。

▲ロジ勤怠システムの高嶋民仁社長

ロジ勤怠システムの社長で、資源循環物流を手掛けるエコランド(杉並区)の社長でもある高嶋民仁氏が考える、現状の物流業界で勤怠ドライバーが果たす役割とは。また、運送会社の3代目として、「物流畑」で育った自身の歩みや会社設立の経緯とともに、2024年問題に対する考え方や向き合い方を聞いた。

中小運送会社の知恵が集結、ロジ勤怠システムの特異性

中小運送会社の知恵が集結、ロジ勤怠システムの特異性

ロジ勤怠システムは、高嶋氏を含めた8人の中小運送会社経営陣によって、2013年に結成。「労務に関する法制度はどんどん変わっていくから、個社で取り組むよりも、規模や業態も違う中小運送会社がノウハウを結集して、みんなが使いやすいシステムを作ったほうが良い。そのほうが業界のためにもなるだろう」(高嶋氏)との思いから、クラウド型勤怠管理システムの開発に着手した。いわゆる総合ITシステム会社とは違い、現場の実情や痛みをみずから体感している運送会社が、共通課題である労務管理のデジタル化・効率化を目的に設立した異色のシステム会社だ。

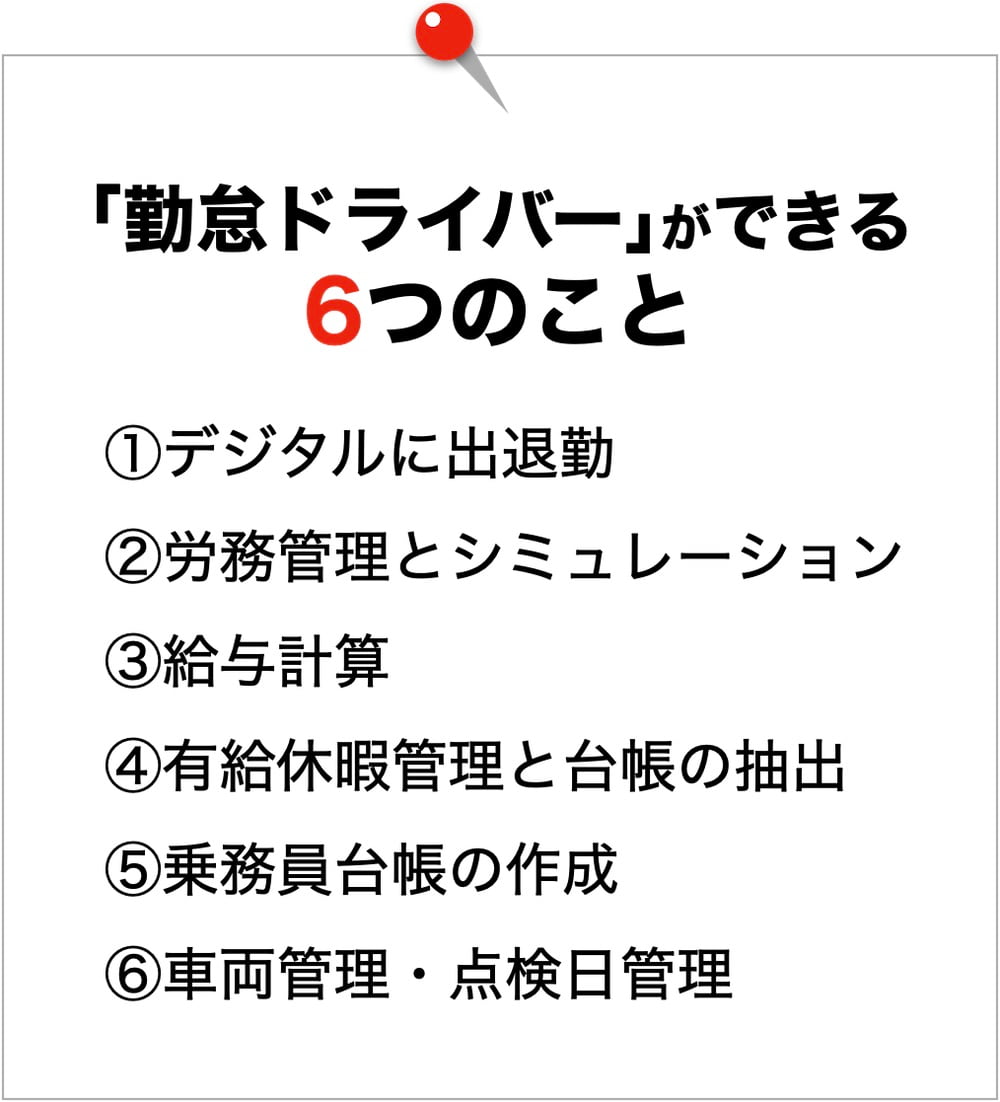

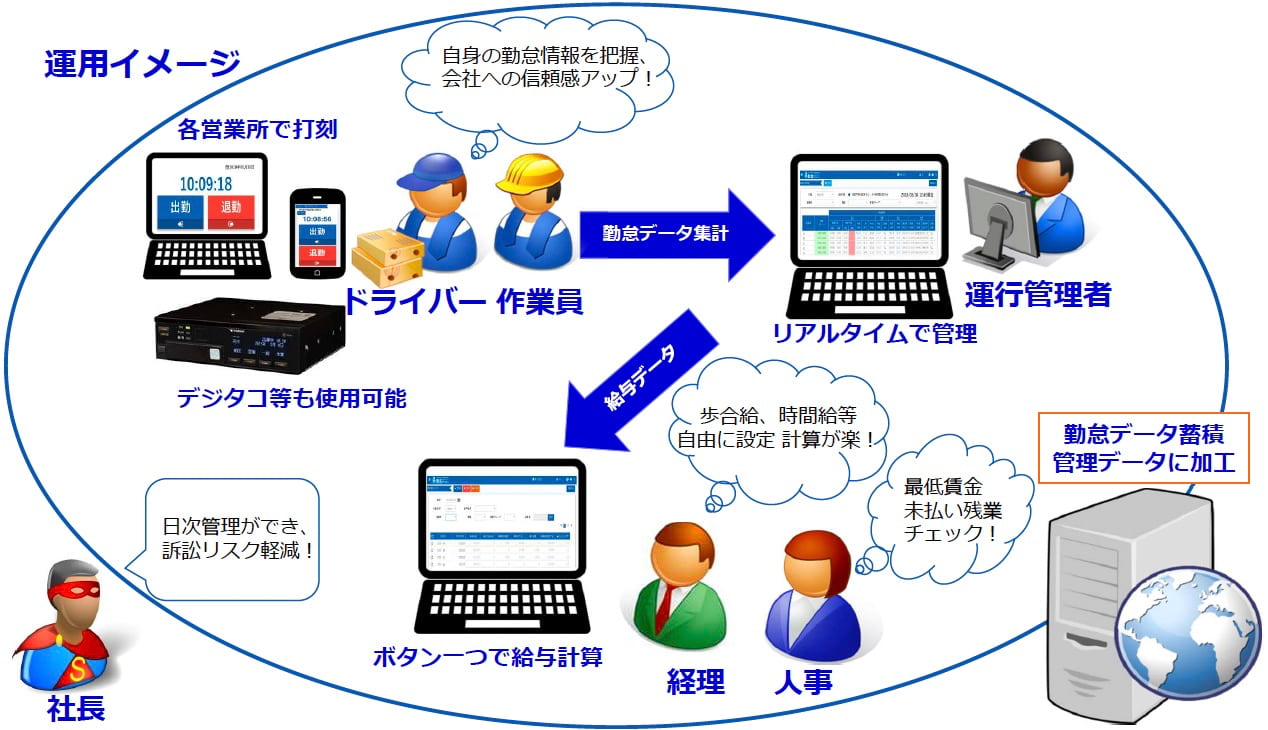

「勤怠ドライバー」は、こうした背景を持つ同社が「どんな運送会社でも使える」ことをメインコンセプトとして開発し、3年間の実運用を経て世の中に提供されたクラウド型勤怠管理システムだ。ドライバーの出退勤打刻と労務管理、乗務員台帳、車両管理、点検管理など、あらゆる運送会社に共通する機能が盛り込まれ、勤怠データからドライバーの給与計算まで落とし込むことができる。改正改善基準告示など、法制度の変更にももちろん対応する。

「実際に自分たちの運送会社が使用する中で、『この機能はもっと細かいサポートが必要』とか、逆に『この機能はシンプルにしたほうが現場が使いやすい』といった意見が出て、これらを順次システムに反映することで、みんなが使いやすい勤怠管理システムに仕上がった」(高嶋氏)という。

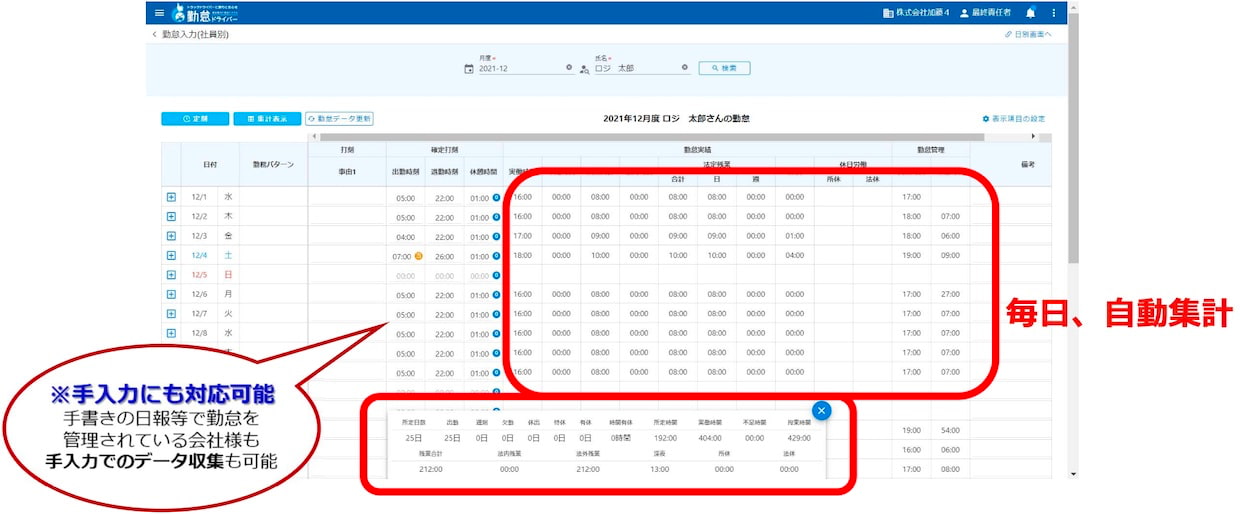

主な機能を見ていこう。メイン機能である勤怠管理では、事業所のニーズに合わせて5つの打刻方法が選択できる。ドライバーがみずから打刻する場合には、タブレット端末、スマートフォン、ICカードの3種類から、管理者が代行する場合には、デジタコの運行記録データから勤怠時間を抽出できる。手書きの日報から勤怠管理する会社もあるため、必要に応じて手入力にも対応するという。

管理画面では、改正改善基準告示に対応した勤怠実績管理が可能で、ドライバーの承認を得るための勤怠実績表や有給休暇の付与・管理などができるほか、勤怠シミュレーション機能でドライバーごとの出勤日数や法令上勤務可能な残り時間などが表示され、法令違反や累計60時間以上の残業代割増に該当するかどうかの判別ができる。勤務間インターバルなどの休息時間についても自動的に反映、必要に応じてアラートされるため、労務管理と運行管理の両面で法令順守の体制と行政監査に対応するデジタルデータが整うのだ。また、自社営業所だけでなく、関係会社や協力会社の勤怠状況をリアルタイムに把握することができるのは、日頃から会社の枠を超えて連携する運送会社にとってありがたい。

▲勤怠ドライバーの管理画面。1か月単位で勤怠の推移を確認可能で、法令時間の超過があった場合はアラートを発する。日またぎ勤務や分割休息へ対応するほか、有給消化状況の確認、帳票出力機能も搭載。現場の実情に配慮し手入力にも対応している。(クリックで拡大)

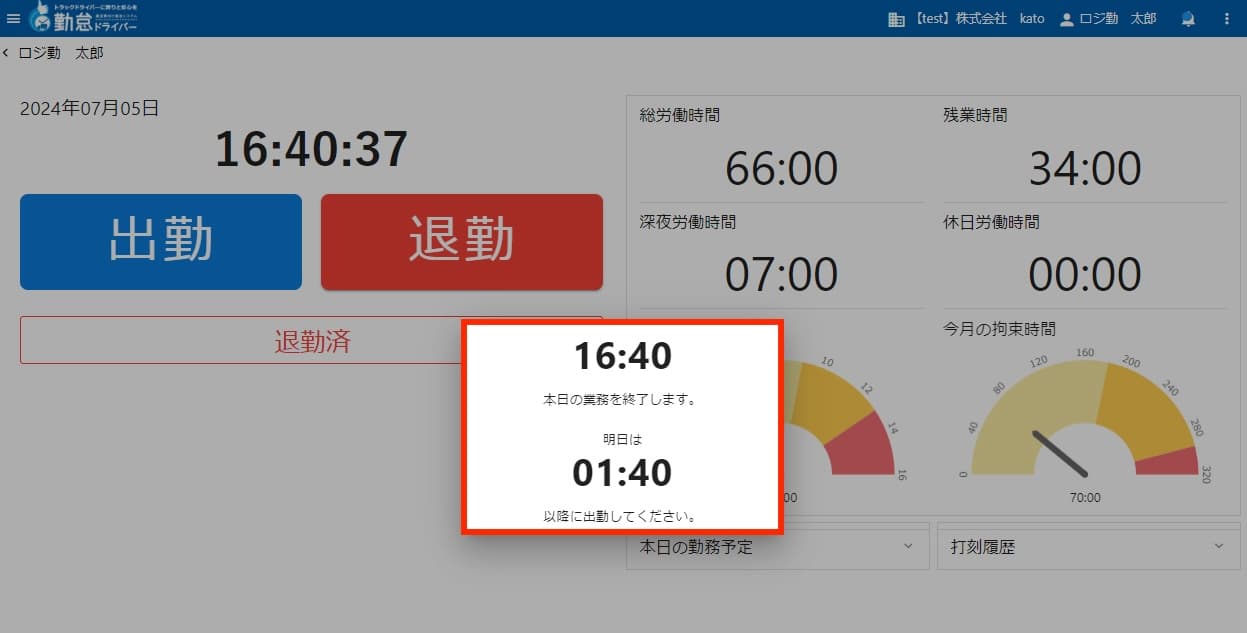

運送会社の勤怠管理システムとしては必要十分な機能が用意されているが、実際にITシステムを導入する際には、その性能を十分に発揮できない現場も多い。導入効果を得るためには、ドライバーや運行管理者など、現場の協力が欠かせないからだ。現場に近い距離で会社経営を行っていた高嶋氏らは、ドライバーに親身になって寄り添ってきた経験をここで生かしている。「ドライバーはなにかを強制されるのを嫌う傾向にありますが、これが自主的にやっているという意識になれば、複雑なシステムでも気持ちよく使ってくれます」(高嶋氏)。ドライバーが自身の勤怠情報を把握することに抵抗を感じないよう、至ってシンプルな操作性とし、機能も実用的なものに絞っている点が、勤怠ドライバーの最大の特長といえよう。

▲ドライバー出退勤画面では総労働時間や残業時間、深夜労働時間、休日労働時間を確認できるほか、退勤8時間後の時間が表示されることで、ドライバー自らが勤務時間に対する意識を高めるような仕様とした。(クリックで拡大)

勤怠管理がクリアになれば、次なる関門は給与計算だ。勤怠ドライバーでは、勤怠管理と連動する給与計算機能がオプションで利用できる。給与計算は、会社ごとに基本給や歩合給、諸手当などの賃金支給規定が異なるうえ、最低賃金や深夜・休日残業の割増などを考慮しなければならず、表計算ソフトで対応するには限界がある。また、ドライバーの不満に直結する、給与計算ミスの可能性も付きまとう。こうした課題に対しロジ勤怠システムでは、導入1社1社に丁寧にヒアリングを行い、会社ごとにシステムを設定していく。オプションで提供する理由は、この徹底した伴走力にある。

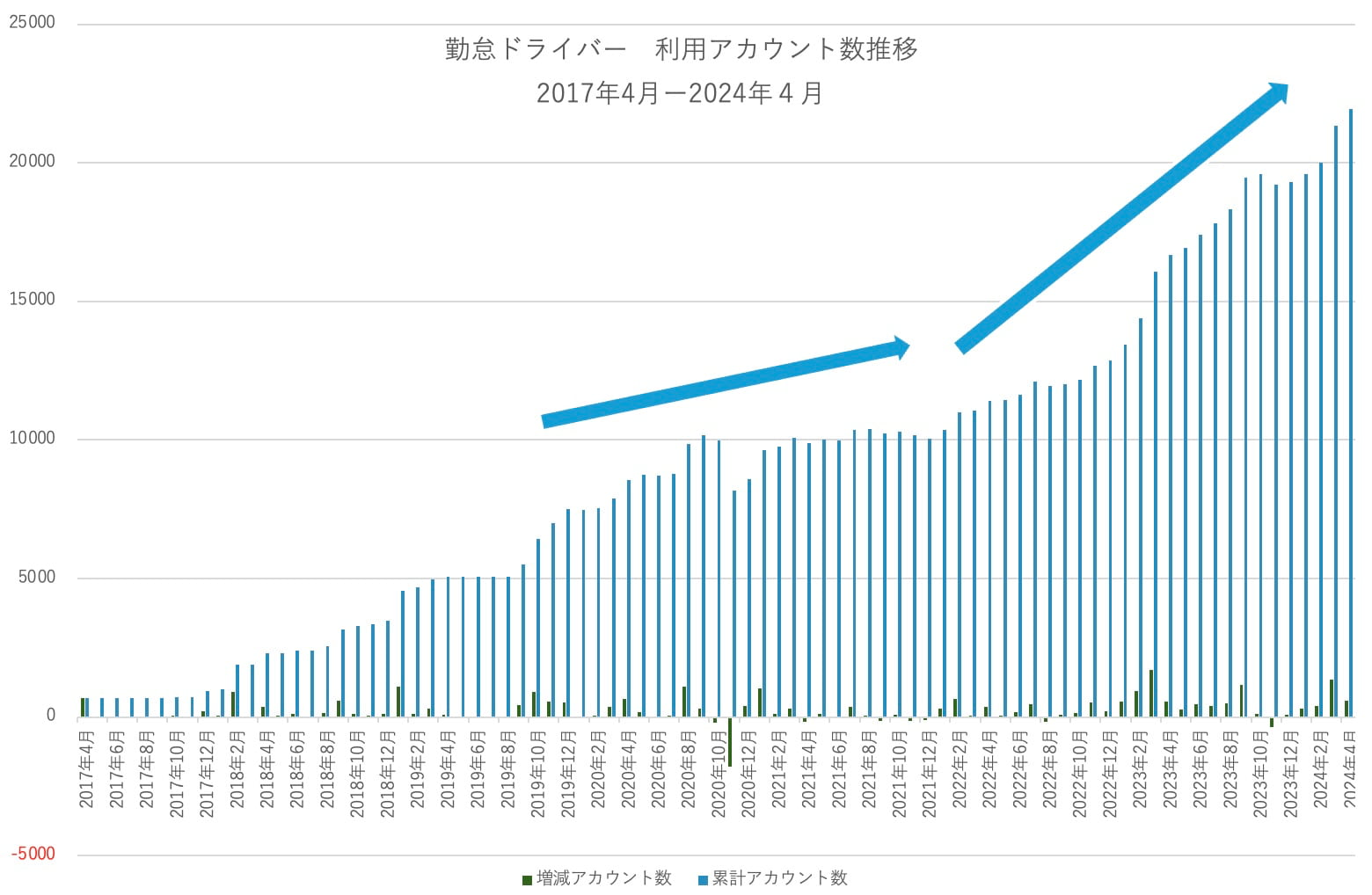

高嶋氏によれば、勤怠ドライバーは必要十分な機能を備えながらリーズナブルに利用できる勤怠管理システムとして、中小規模の運送会社から広く支持されているという。24年3月末時点の利用社数は243社で、うち217社は車両200台以下。利用アカウント数はことし4月時点で2万件を超えており、19年初頭には5000に満たなかったのが、ここ5年で4倍に増えた。21年からは全国に営業展開していることもあり、徐々に大都市圏以外の利用も目立ってきている。

国土交通省が作成する「中小トラック運送業のためのITツール活用ガイド」に掲載されるなど、その信頼性が浸透してきたことも、利用者急伸の理由に挙げられる。マイクロソフト(アメリカ)からスタートアップの無料支援プログラムに採択され、技術面での支援と、それに伴う設備投資費用の支援を受けており、純粋にシステムの完成度としても高い評価を受けている。

▲国交省のITツール活用ガイドにも掲載

高嶋氏は、中小運送会社が24年問題を乗り切る上で、まずは「アナログ情報のデジタル化、見える化」を促進していくことが重要との考えを示す。「タイムカードや手書きの日報で集計されていた労務情報をデジタル化することが、経営革新の第1歩。データがないとリスク判断もできません。原価計算や運賃交渉は、それができてから臨むべきでしょう」と、今後の経営革新への手始めに、まずはシンプルに労務管理を簡易化できる、勤怠ドライバーのようなツールが効果的だと話す。

労基署からの「最後通告」で芽生えた法令順守の意識

労基署からの「最後通告」で芽生えた法令順守の意識

その言葉の裏には、高嶋氏が運送会社の経営者として経験したほろ苦いエピソードが絡んでいる。東京・杉並区の中小運送会社の家系に生まれ、その3代目として家業を引き継いだ高嶋氏。幼少期、「運送屋の息子」であることを揶揄され、つらい思いもしたというが、小規模の会社の営業所で、2代目社長である父や社員とともに家族のようなときを過ごしたことが、同氏の経営思想の根幹を築いている。

高嶋氏は大学卒業後に銀行に就職するも、休日に参加していた運送会社の集会で運送経営に興味を抱き、家業である運送業にのめり込み、3代目社長として会社の業績を上げようと奔走した。幼少の頃から運送会社が身近な環境で育った高嶋氏は、忙しいながらも社員とともに苦楽をともにする、「古き良き」運送会社の雰囲気を大切にし、社員同士の絆を育んでいった。

(高嶋氏)「荷物が残っていたら、みんなで絶対運び切るという、そういう仕事のやり方に誇りを持っていました。忙しかったですが、売上も給料も右肩上がりで、『みんなやるぞー』とイケイケでしたね」

しかしその折、こうした働き方を問題視した労働基準監督署から「最後通告」を受けることになった。会社の業績向上に尽力していた高嶋氏にとって、これまで築き上げたものが崩れていく感覚を覚えたというが、「文句を言っても何も解決しない。プラスに持っていく方法を考えなければいけないと、自分の考えを見直しました」と、これを機に法令順守の会社体制への切り替えを図った。

(イメージ)

その反動は大きかった。会社のコンプライアンス意識が高まるのと反比例して業績は悪化。稼ぎたいと頑張っていた大切な社員が会社を去ってしまった。しかし、このとき社員の勤怠時間や人件費などの情報を見える化していたことで、リスクを正確に把握し、正しい経営判断に結びついたという。

余談だが、この間、次々とドライバーが辞めていったことに加え、社員の労働時間を制限する必要から、自社の車両だけでは受注案件を履行できない状況となったが、高嶋氏と親交のある運送会社が協力して事態を乗り切った。このとき協力した同志が、後にロジ勤怠システムを結成することとなる。そして、高嶋氏が率いる運送会社はのちにV字回復を遂げ、業容拡大を果たした。

運送業のネガティブなイメージ変える

運送業のネガティブなイメージ変える

運送会社の粋も甘いも経験した高嶋氏は、自身の経験を踏まえ、あらためてドライバーの労務管理の重要性を指摘。「長時間労働・低賃金と言われている運送業界のイメージを変える」ための手助けをしたいと語る。

(高嶋氏)「運送会社は6万社以上もあり、経営状況を良くしようとさまざまなチャレンジをしている、良い会社はいくらでもあります。実際、勤怠ドライバーを採用している会社の中にも、実効的な取り組みをしている会社がたくさんあります。そういう事例を共有していくことが、僕自身とても勉強になります。良い情報を外に発信する、共有するためのきっかけとして、ロジ勤怠システムや、勤怠ドライバーがその一助となれば嬉しいです」

本誌編集部が特集した「運行管理の高度化・一元化」が進んだ未来では、運送会社の経営自由度が上がる一方で、これまで以上に法令順守が求められる。旧来の経営体制を刷新しようにも取っ掛かりがつかめない中小規模の運送会社には、今のうちにデジタル化による経営改革へ助走をつけるためのきっかけをつかんでほしい。高嶋氏はそんな思いから、勤怠ドライバーによる労務管理のデジタル化を推奨する。

(高嶋氏)「どんな荷物を運ぼうが、ドライバーの労働時間の基準はどこも変わりません。それならまず、一丁目一番地に当たるドライバーの労務管理から、私たちと一緒に変えてみませんか」

幾多の苦難を乗り越えた運送会社の経営者として、また運送業経営の支援者として、「百社百様」の運送業と向き合ってきた高嶋氏の言葉には、「運送業界を良くしたい」「そのための役に立ちたい」という強い思いとともに、確かな経験と支持に裏打ちされた自信と信頼感が滲んでいる。