話題本誌が「WES不要論」とやや過激なタイトルでWES(倉庫運用管理システム)の状況を取り上げたのが1年前だ。WMS(倉庫管理システム)などと比較して、なかなかシステムの認知が広がらず、利用する物流会社とベンダーとの温度差などを検証しながらも、今後の物流現場には必要なシステムと結論付けた。

あれからWES市場にはどんな変化があったのだろうか。

例えば、「WMS 倉庫管理システム」でネット検索すると18万件がヒットするのに対し、「WES 倉庫運用管理システム」あるいは「WES 倉庫実行システム」での検索は合計しても5万件に及ばない。まだまだWESという言葉や概念が定着したとは言い難い。

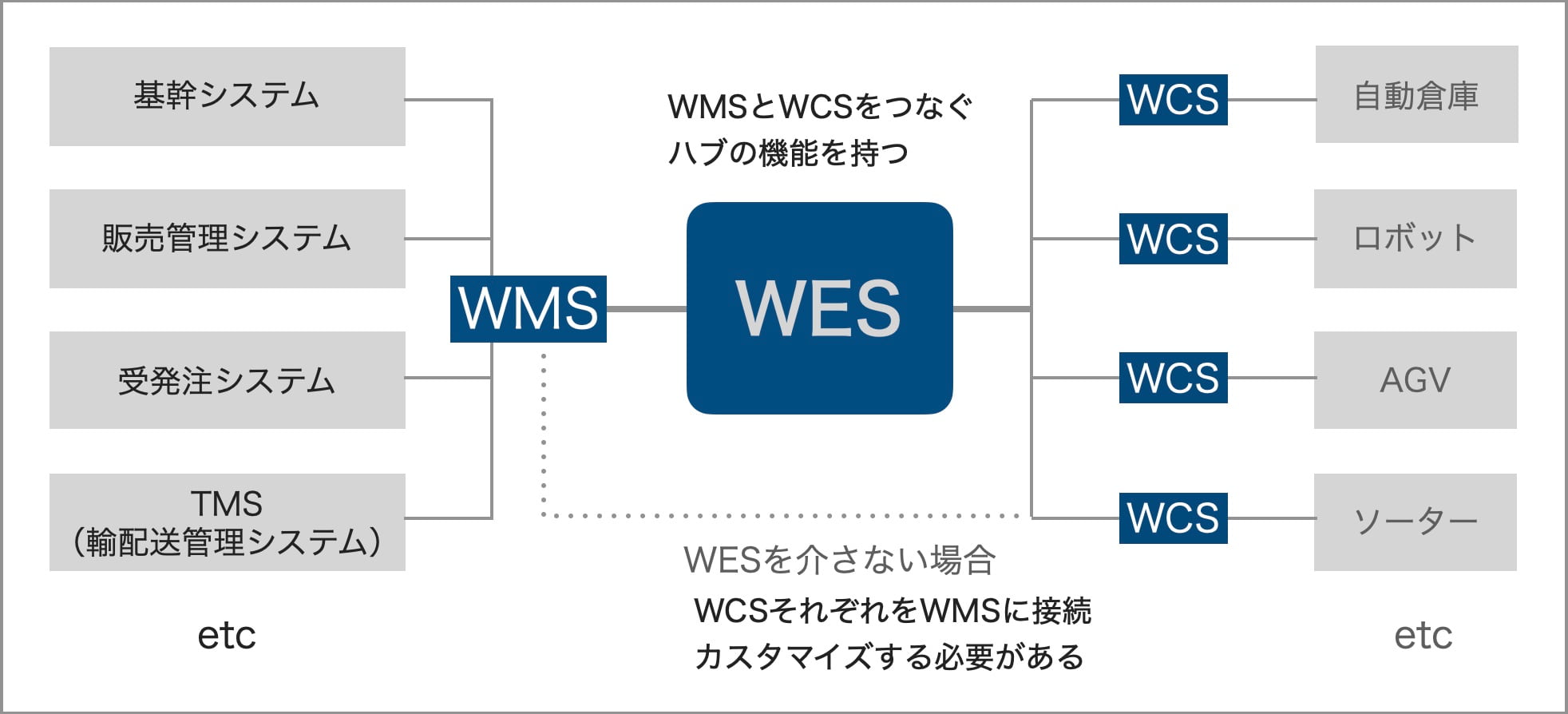

WES自体は、在庫管理を行うWMSと、倉庫のマテハンやロボット制御を行うWCS(倉庫制御システム)をつなぐインターフェースと定義され、管理系システムと自動化機器との連携・制御で強みを発揮するソリューションだ。まずはWMS導入によるデータ管理化が進んでいること、複数のマテハンや自動化機器が導入されていることなど、WES普及までには段階を踏んでいる必要がある。WMSに比べて認知が劣るのも当然だ。現在の物流現場はデジタル化の過渡期であり、WESが真価を発揮できる状況になるにはまだ時間がかかるのは仕方がない。DX(デジタルトランスフォーメーション)が中小事業者のレベルにまで浸透して、初めてWESも市民権を獲得できるだろう。

それでもベンダー各社に話を聞くと、「潮目の変化」を感じるという声は多い。EC(電子商取引)の需要拡大で、業務の複雑化と迅速化が求められる物流現場の変化や、少子高齢化による労働人口減少の深刻化は「2030年問題」と名付けられ、物流危機や社会の変化に対応するには、自動化は避けて通れない道としてリアルに検討する事業者が増えてきたことが、WESへの関心を高めている。

データが補強するWESの必要性の高まり

データが補強するWESの必要性の高まり

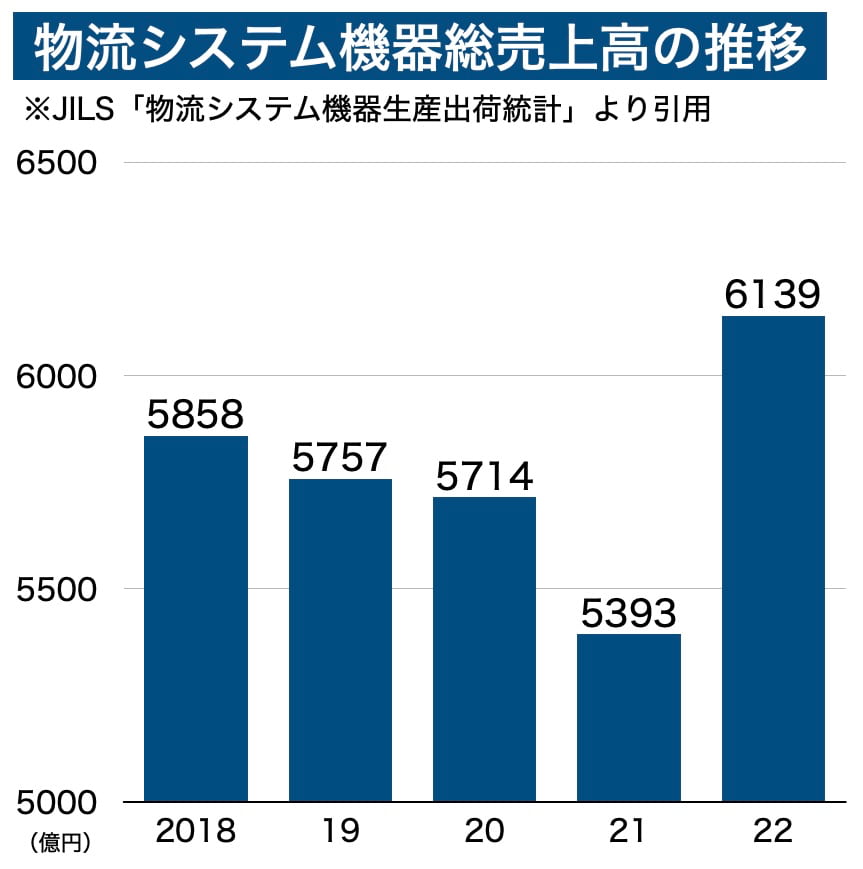

日本ロジスティクスシステム協会(JILS)が発表した「物流システム機器生産出荷統計」では、22年度の物流システム機器の総売上金額は、前年度の5393億100万円から6139億1600万円へと13.8%の増加で、統計調査開始以来初となる6000億円を超える結果となった。「今後、物流現場の省力化・自動化を実現する物流システム機器の重要性はさらに増していくものと考えられる」と総括している。

自動化機器の普及では、買い取りだけではなく、レンタルやサブスクリプションといった利用方法も登場している。一時的な波動対応や期間限定の運用にも対応できるこうしたサービスでは、システム機器とWESを一括でサービス提供する仕組みも登場しており、WESの利用体験がこうしたサービスから広まることも考えられる。

一方、労働人口に目を移すと、労働政策研究・研修機構が3月に発表した労働力需給の推計では、1人当たりゼロ成長、労働参加が現状のままというシナリオでの「労働力人口」は、22年の6902万人から、30年には6556万人、40年には6002万人に減少すると推計している。今後、外国人労働者や女性、高齢者の労働市場参加が進展したとしても、産業別での就業者数増加が見込まれているのは「医療・福祉」や「情報通信業」「教育・学習支援」の分野などに限られており、「運輸業」では、40年には22年度比で31万人減、同様に「卸売・小売業」、各種製造業をまとめた推計でも減少が見込まれ、倉庫で働く人材確保も年を追うごとに厳しくなっていく。物流現場は、省人化を前提とした運営となるのは間違いない。

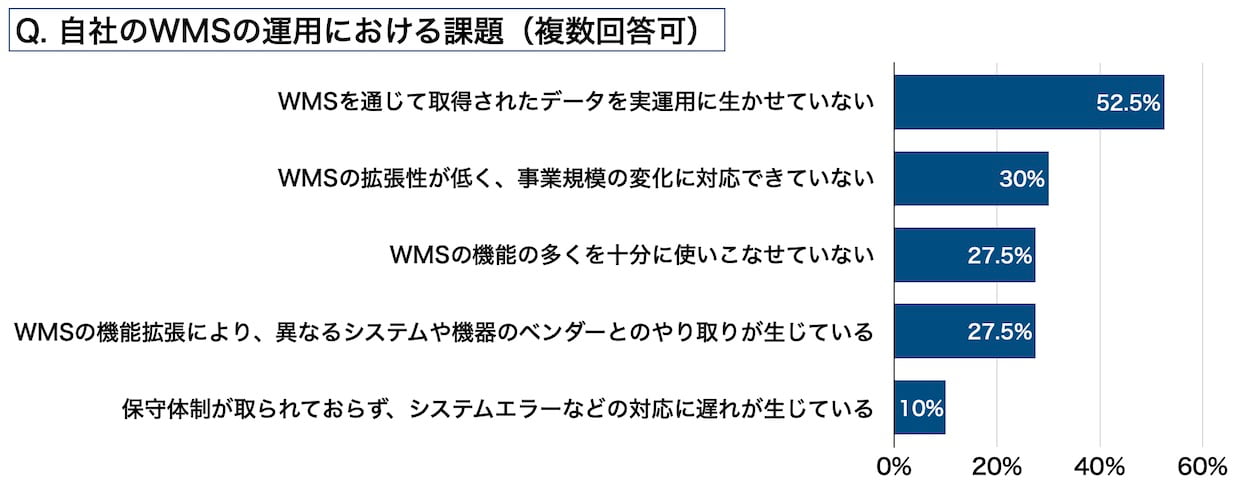

本誌で実施したWMSのユーザーアンケート調査では、自社のWMSの運用における課題について、「WMSを通じて取得されたデータを実運用に生かせていない」と52.5%の利用者が課題としている。また、3割近いユーザーが「WMSの拡張性が低く、事業規模の変化に対応できない」「WMSの機能拡張により、異なるシステムや機器のベンダーとのやり取りが生じている」と回答している。WESは、まさにこうしたWMSの機能を補完し、課題解決に役立つソリューションであり、拡張性、データ活用を基盤にした事業拡大に有効なソリューションとしての認知が高まる可能性が高い。調整窓口の複雑化に関しては、WESベンダーが各マテハンの保守までも一元化窓口となることを提案するベンダーも登場している。

こうして未来の物流現場を見据えると、自動化は避けて通れない道であり、その中でWESの機能を正しく把握し、利用できるかは、事業成長の大きな要素となっていることがわかる。

進みはゆっくりに見える。それでもWESが必須の時代は必ずやってくる。

大手3PL事業者が語るWESの現状と課題

大手3PL事業者が語るWESの現状と課題

WESを導入する側にも意見を聞いてみた。

SBSホールディングスLT企画部部長の曲渕章浩氏もまた、「WESの必要性については疑いない」とする。施設の労働力の減少と複雑化するオペレーションへの対応として、LT(Logistics Technology)活用をテーマとする部門だけに、ロボットやマテハン機器などのハードの検証はもちろん、制御ソフトウエアに関しても検証してきた担当者の意見だけにリアリティがある。

属人的な庫内作業現場では、熟練者の知識や経験による適切なシフト配置や変更、作業工程の組み立てで効率化が可能だった。今後は、こうした業務も自動化し、人が行う以上に最適なオペレーションを実現しなくてはならない。それに加えて、人だけではなく、ロボットやマテハンも取り入れた、より複雑で高度なオペレーション指示や制御が必要になり、現場運営の難易度は格段に上がる。「人員の最適配置や削減と自動化機器の稼働率の向上を極限まで突き詰めていくには、WESは必要不可欠であり、さらにWESが機能を高めていく上で解決すべき課題となる」と曲渕氏は言い、そのためには、ただロボットを導入すればすべてがうまくいくわけではなく、自動化の「難しさ」を物流現場全体で共有することが必要とも語る。

WESの意義を浸透させることが、これからの物流を変える

WESの意義を浸透させることが、これからの物流を変える

高額なロボットを配置したからには、その稼働効率を上げて投資回収を急ぎたいものだが、その自動化工程だけの部分最適に終わり、現場全体で見ると生産効率が上がらないというDXの失敗例も見られる。これが、さらに複数のシステムと人による作業も加わるとなると、熟練者が提案できるレベルの解決策は機能しない。中小事業者が部分最適から出発してWES導入の検討を後回しにした現場で発生しがちな事例だ。

(イメージ)

複数のAGV、マテハンやロボット同士が連携するような現場構築では、システム間のシームレスな連携、倉庫内全体の作業状況の統合管理、マテハン類のリアルタイム制御によってスループットを向上できるWESの統合力が不可欠だ。

ただ電気店で買ってきてコンセントにつなげばたちまち効率化できるものではない。まずは、それを理解できるだけの知見を備えることも利用者には求められており、WESベンダーには引き続き、その理解を後押ししていくことが求められる。必要に応じてマテハンを増強しようと考える事業者にとっては、WESを導入しておくことで機器導入ごとの連携のための改修コストや改修期間を削減し、柔軟な連携と機能拡張を実現できる。また、多拠点の一元管理では、拠点ごとの特殊な対応はWESが吸収することで、よりスムーズな全体統一を図ることも可能となり、複数拠点を展開する規模の事業者にとっても有用なソリューションであることを粘り強くアピールしていかねばならない。

まだデジタル化の途中にある事業者には、引き続きWESが「できること」を丁寧に説明する段階だと言える。

では、DXを先進的に進めている事業者は、これからのWESに何を求めているのだろう。

難易度高まる物流現場、WESはどう進歩するべきか

難易度高まる物流現場、WESはどう進歩するべきか

前述の曲渕氏は、「ただ既存の庫内データを抽出して、わかりやすく見えるようにする機能は私たちでもできる。欲しいのは、人の最適配置と導入機器の稼働率の向上を両軸で進め、それに応じた在庫配置などの各種シミュレーションやサジェストにつなげられる機能。物流現場の合理化という数学的な難しさを伴う最適化を、シミュレーションや提案できる性能だ」と要求するレベルは高い。それだけに、「WESをパッケージとしてのカタログで検討することはない。扱う商材が違えば当然、最適化の道筋もそれぞれ違う。その現場に合わせた仕様にできるか、どれだけ現場の要望に向き合えるかが重要であり、汎用化が一番の課題だ」と語る。

(イメージ)

また、WESの供給側には、現場の意図を正確に汲み取れるだけの物流に関する知識や、課題解決の数学的な難易度について共有できるだけのリテラシーを期待する。曲渕氏が所属するLT企画部においては、量子コンピューターやAI(人工知能)など分析技術の精度向上や最適化提案のためのシミュレーターなど独自の研究を進めており、それに対応するスタッフが集まっているのも、お互い高いレベルで課題解決に取り組めることで、より高度な自動化への足がかりとしている。ただ、ほとんどの物流現場では、どうしても開発側の知識量に対して、導入する側が対峙できないことも、WES普及やDXを妨げる要因の1つではないかと指摘する。

「導入側にも覚悟が必要だ。自動化という言葉ばかりが先走るが、『自動化は難しい』という基本に立ち返ることが基本」(曲渕氏)。どんなに先進的な物流現場でも莫大な投資費用、それを回収するための時間を覚悟しなくては自動化は実現しない。WES導入効果の検証ができる利用者側として知見を持ち、社内の理解や予算獲得をけん引していく人材こそが、今後改革を必要とする物流現場のキーパーソンとなるのかもしれない。

曲渕氏は、「自動化とWESの活用は未来のリスクに備えて、今まさに取り組むべきこと」と言い、同社が求める機能を備えたWES実装に向けて、協力して取り組んでいきたいという開発提案があれば喜んで検討したいと、共創も視野に入れる。事業者同士が連携して難題に取り組むのもまた、これからの物流のスタンダードであり、連携力を機能の中核とするWESの発展は、まさに未来の物流を象徴することになるだろう。