話題WES(倉庫実行システム)は、まだまだ普及の過程にあるソリューションだけに、現時点では各ベンダーの実力値の評価も難しい。それでも、これまでのWES市場を俯瞰すると、業界を牽引するにふさわしいWESベンダーは、はっきりと見えてきたような気がする。

WES領域でのこれまでの取り組みや、今後へ向けてのビジョンを見据えたとき、YEデジタルほど、「WESのリーディングカンパニー」と呼ぶのにふさわしい開発者はいないのではないだろうか。

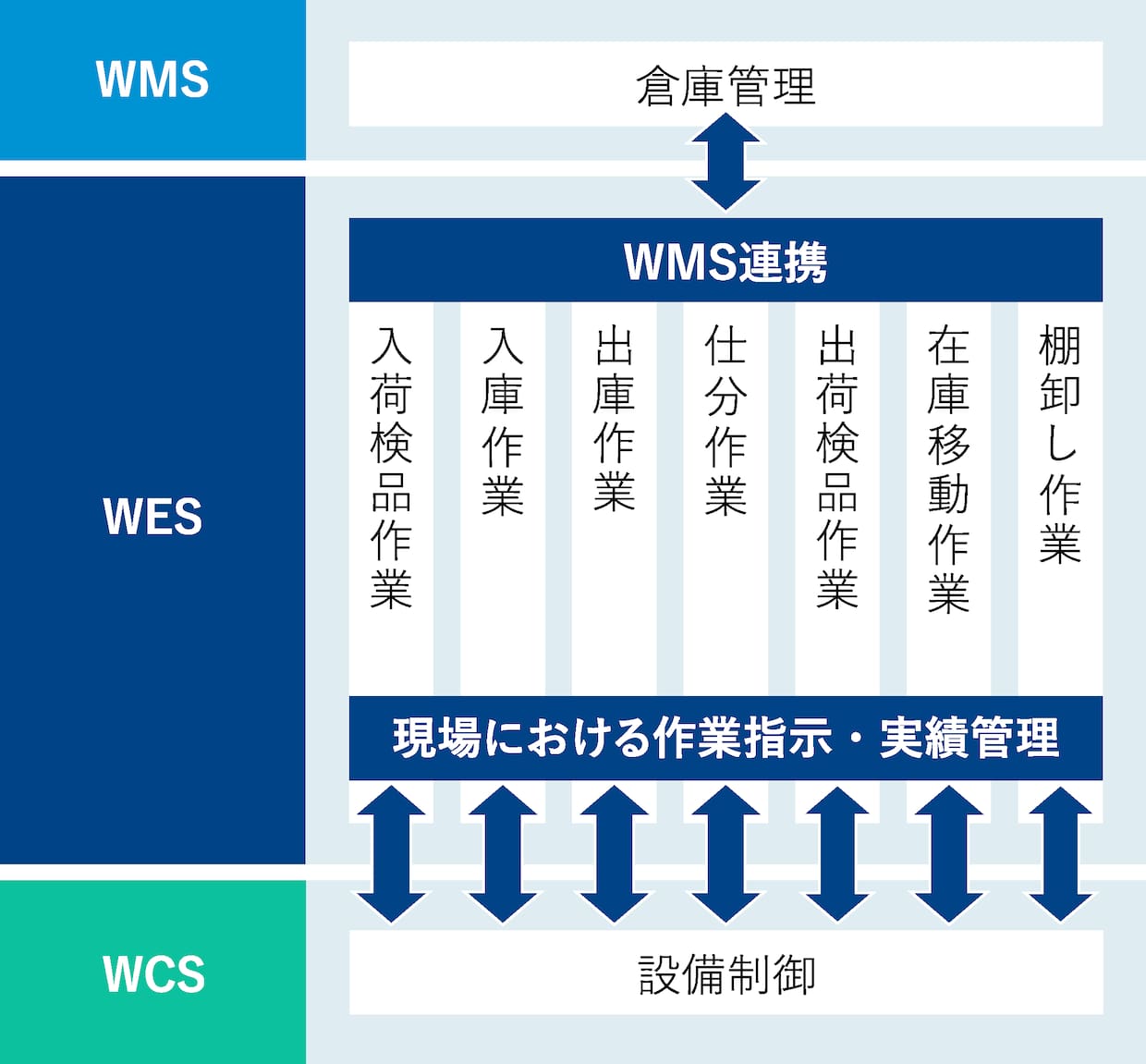

YEデジタルがWES「MMLogiStation」(エムエムロジステーション)を2021年から展開するにあたって、まず注力したのが、「WESの概念、WESの定義」自体の普及、認知度の向上と市場の開拓であった。「WESって何?」「WESで何ができる?」など、ソリューション提供当時の市場では、WES自体の知識も広まっていない状況だったが、同社は地道に展示会への出展、勉強会やセミナー開催などを実施して、WESへの理解を深めるための活動に注力してきた。

物流・制御システム本部物流DX事業推進部部長の浅成直也氏は、「24年問題が課題として共有されたことから、少しずつWES自体への理解も後押しされ、展示会やセミナーを通じて相談されるケースも増えてきた。一昨年末にはまだまだWMS(倉庫管理システム)との区別もつかない状況もあったのだが、ここに来て、より具体的な問題意識を持って、まさにWES導入によって課題解決できるような案件に関する問い合わせが急増している」と語る。

WESの普及をリードしたYEデジタル、その活動が結実していく

WESの普及をリードしたYEデジタル、その活動が結実していく

浅成氏は、これまで展開してきたWES普及の取り組みが、実を結び始めたことを体感しているという。さまざまな展示会やセミナー、マスメディアで訴求してきたことで、「WESといえばYEデジタル」という認識が意識の高いユーザーに定着したことが、21年の提供開始以来、すでに十数件の採用実績につながったのではと分析する。

▲YEデジタル物流・制御システム本部物流DX事業推進部部長の浅成直也氏

導入実績数で優劣が判定できるまでには、まだまだ市場全体の成熟も必要ではあるが、「導入の比較検討の中で必ず俎上(そじょう)に上げてもらえたり、他社からの情報収集などの過程でも、WES、YEデジタルの名前があがる状況になった」(浅成氏)という。WES市場の開拓と、その中でのプレゼンスを確立し、業界を代表するリーディングカンパニーとして認識される環境になっていると言えるだろう。

MMLogiStationは今年6月現在ですでに5拠点で稼働を始めているが、複数の最新マテハン機器やロボット設備の連携で、保管・出荷能力を高めた次世代型の自動化システムとしてその能力を発揮しているという自信が、積極的な発信の後押しになっている。今後さらなる導入から新たな事例共有が進むことで、次の広がりにも期待できる状況が生まれている。

ユーザーにも浸透しはじめた、WES、WMSの賢い使い方

ユーザーにも浸透しはじめた、WES、WMSの賢い使い方

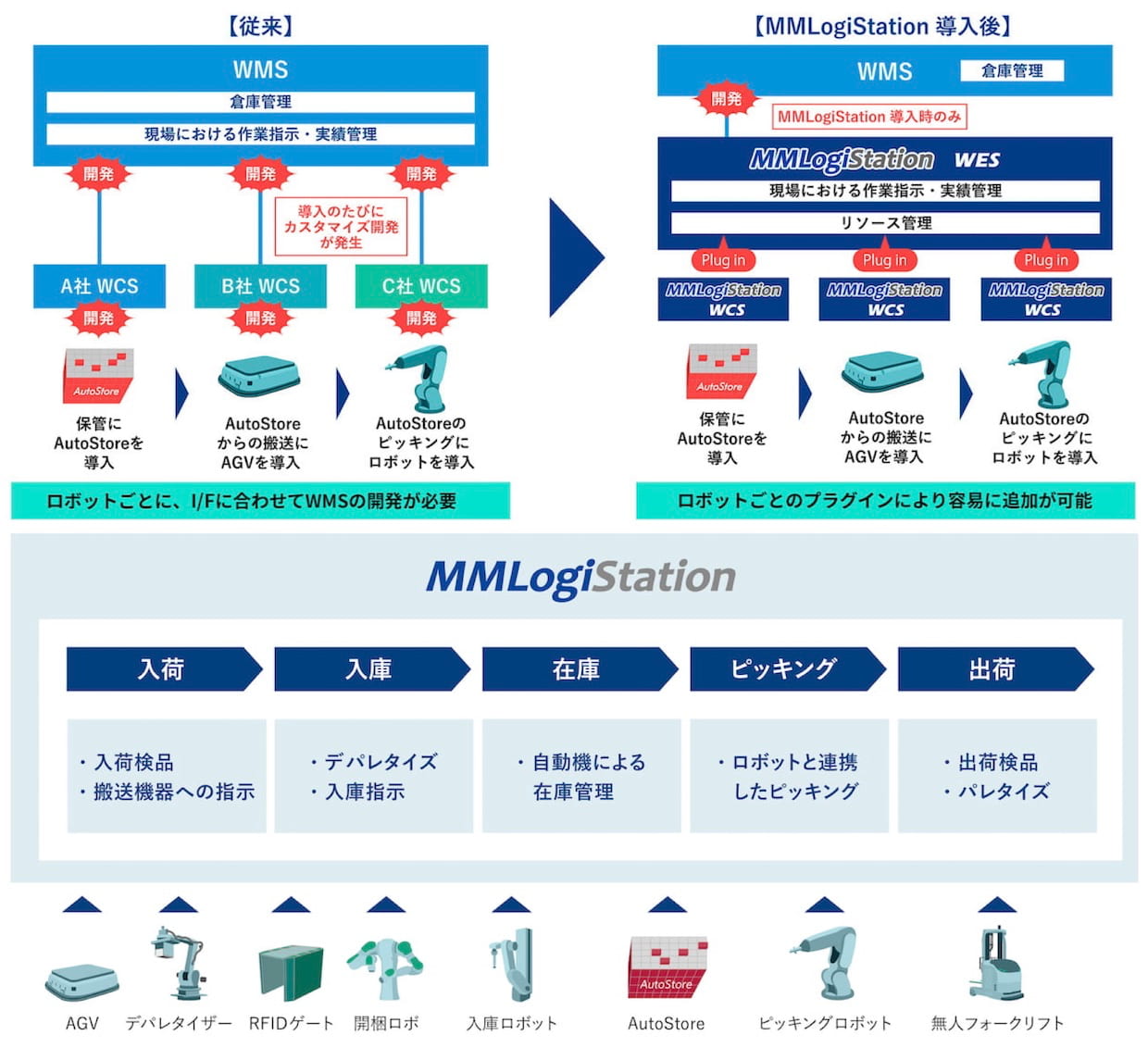

同社がWESの意義として特に強調したのが、WMSとWESの領域を切り分けることの重要性であった。労働人口の減少に対応して、倉庫内の自動化ニーズは高まり、マテハンやロボットの導入も広がりを見せる。WMSをカスタマイズしてすべてに対応していくという従来の考え方では、WMSを導入マテハンごとにつなぐための改修を施すことで、無駄な改修期間や改修コストを積み上げ、さらにはWMSの機能を肥大化させたことによるパフォーマンスの低下、生産性の低下という悪循環に陥りがちである。

WMSとWES、それぞれの管轄する領域を分離して、マテハンとの連携などはMMLogiStationのプラグイン機能で、新規導入ごとにスムーズなWESとの接続を繰り返していけば、WMS改修の期間やコスト、機能に負荷をかけることもなく、柔軟な作業工程の変更や強化にも対応することが可能となり、事業成長に備えた管理システムの構築が実現する。

近年では、WMSがWESツールとしての機能まで拡張したとアピールする開発事例も多い。WMSベンダーが庫内の課題解決の相談役になっている現場も多いことから、既存のWMSの拡張機能としてのWESが検討される現場も増えているはずだが、「ある企業からは、導入の前提条件として、すでに導入しているWMSとつながったWESでは意味がないとして、WMSとはっきり分離したソリューションとしてMMLogiStationが指名された」(浅成氏)と言い、WESを導入することで、WMSやWCSまで庫内システムの機能最大化に取り組み可能となる意義が、ユーザーにもしっかりと浸透した手応えを感じた事例だと語る。

倉庫運用では、どうしても既存のWMSに頼りがちとなり、新規にWESを導入するタイミングを見誤りがちでもある。同社はこうした点でも「マテハンを3機種以上導入予定があるならば、すでにWES導入メリットが勝るはず」と、ここでもリーディングカンパニーとしてのわかりやすい指針を示す。

WESの機能見極める3つのポイント、MMLogiStationに死角なし

WESの機能見極める3つのポイント、MMLogiStationに死角なし

WESのリーディングカンパニーであるからには、市場内でのしっかりとした自己分析と、今後の課題対策も明確にしておく必要がある。

同社はWESの機能を見極めるポイントとして「実効能力・制御能力」「可視化・データ活用力」「WMSとの連携力」の3つを挙げ、MMLogiStationの立ち位置も明確にしている。

MMLogiStationの他社に負けない強みは、「40年以上にわたってシステム開発の最前線で培われた機器制御能力や連携能力、多様な現場での実績」とする。ただつなぐだけではなく、各マテハンの特性を生かしたオペレーションからリカバリーまで、「社員だけでも80人、パートナー含めると100人以上に及ぶ開発部隊と、豊富な経験がマテハン制御力での絶対の自信」となり、「実効能力・制御能力」の要素ではどこにも負けないとしている。

一方、「WMSとの連携力」だけで見れば、WMSベンダー起点によるWESなどと比べれば、一歩譲らざるを得ないと冷静に分析する。しかし、富士通WMSとの連携など、WMSベンダーとの連携を拡張することからWMSとの親和性を高める対応も進めており、WESとしての独立した機能を高めながらも、既成のWMSを運用している現場でも導入しやすい環境作りを整備している。

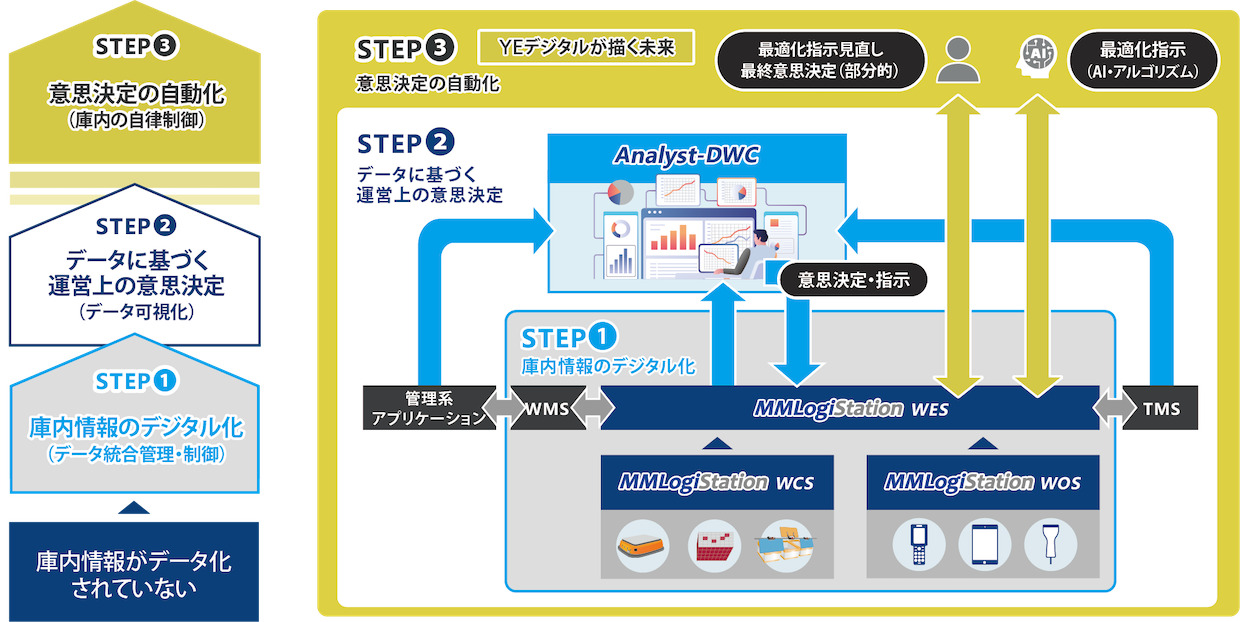

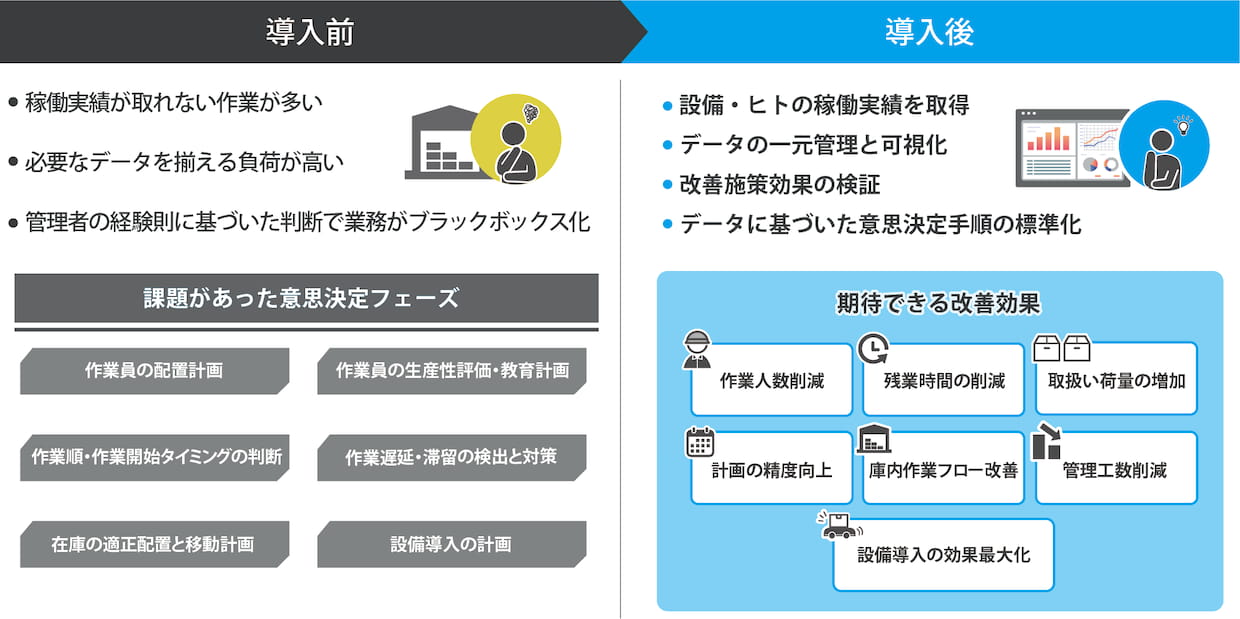

さらに、「可視化・データ活用力」での機能強化に向けて、この5月にリリースを発表したのが、物流現場の意思決定支援ダッシュボードである「Analyst-DWC※」(アナリストDWC)である。

※DWCは「Digital Warehouse Controller」の略

Analyst-DWCは、データに基づいた庫内業務の意思決定を支援し、属人的な庫内業務からの脱却、より自動化された庫内運営の基盤作りに向けたデータ分析・活用を促すソリューションである。データ集積とその活用による作業員の配置や作業順序の最適化や庫内状況の改善案、設備導入の有効性までを指し示すなど、庫内データを業務改善に生かす一歩先の自動化の足がかりとなる機能を備える。これまで、データ活用機能の領域では先行する他社製WESもあったとするが、このAnalyst-DWCの提供こそが、データ活用領域での同社なりの解答と言えるだろう。そして、それが将来的な自律化につながる。

これで、同社が掲げた「実効能力・制御能力」「可視化・データ活用力」「WMSとの連携力」、いずれのポイントにおいても他社に負けないソリューションとなり、リーディングカンパニーとして迎え討つ態勢をしっかりと整えた状況だ。

リーディングカンパニーとしての使命、さらなる普及と機能強化目指す

リーディングカンパニーとしての使命、さらなる普及と機能強化目指す

WESの機能で、さらなる物流DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための施策や、その情報を積極的に公開するのもまた、リーディングカンパニーとして市場を開拓するものの務めだろう。5月に発表された豊田自動織機との業務提携など、まさにWESが機能する庫内DXの未来像がイメージできるニュースも公開しており、今後どのように展開していくのか楽しみだ。

YEデジタルは、ことし1月に「物流DXサービスセンター」を開設し、物流ソリューションの運用サービス拠点、物流DXの相談窓口としての機能も強化した。今後、ますます加速するであろう庫内の自動化、自動倉庫普及の未来に向けて、バックアップ体制を整備する。引き続き、より広くWESの導入意義を普及しながら、ユーザーにとって安心な使用環境を整えること、WESを導入して正解だったと考える事業者を増やしていくことで市場を活性化させることも、リーディングカンパニーに課せられた使命となるであろう。

https://www.ye-digital.com/jp/product/mmlogi/

意思決定支援ダッシュボード「Analyst-DWC」

https://www.ye-digital.com/jp/product/analyst-dwc/