話題物流業界では事故防止の重要性が以前から指摘され続けている。しかし、事故防止のための安全教育を行政や世間からの押し付けのように感じ、法定の項目をこなすことが目的になっている事業者も多いだろう。特に2024年問題のもと、需要とは無関係に労働時間が減っているなかでは、これまで実施してきた研修すら実施が難しい実情があり、より低コストかつ効率的な教育を行うことが課題にもなっている。

しかし、新たに安全教育ツールを搭載するDX(デジタルトランスフォーメーション)ツール「ロジポケ」を提供するX Mile(クロスマイル、東京都新宿区)の物流DXコンサルタント、安藤雄真氏は、事故防止が事業者自身にとっても重要であることを強調する。

安全教育の目的は会社の信用維持である

安全教育の目的は会社の信用維持である

▲物流DXコンサルタントの安藤雄真氏

1度でも重大事故が起これば、その影響は甚大だ。賠償や修理費など金銭的な損失を被る、車両が使用停止となり運送力が低下する、運行管理者が逮捕や処分を受けるなどの直接的な不利益に加え、事業者として重要な「信用・信頼」も大きく損なわれる。信用・信頼が損なわれれば、取引上の交渉で不利になり、保険料額が上がるなどコストが増加する上、人材定着率や採用力まで低下してしまうのだ。「安全教育は労働生産性の向上と固定費の削減を実現する」と安藤氏。事故を防止するのは世間体のためや法令順守のためではなく、事業者の信用維持と、それによるコスト削減のためなのである。

必要なのは個々に合わせた頻回教育の維持

必要なのは個々に合わせた頻回教育の維持

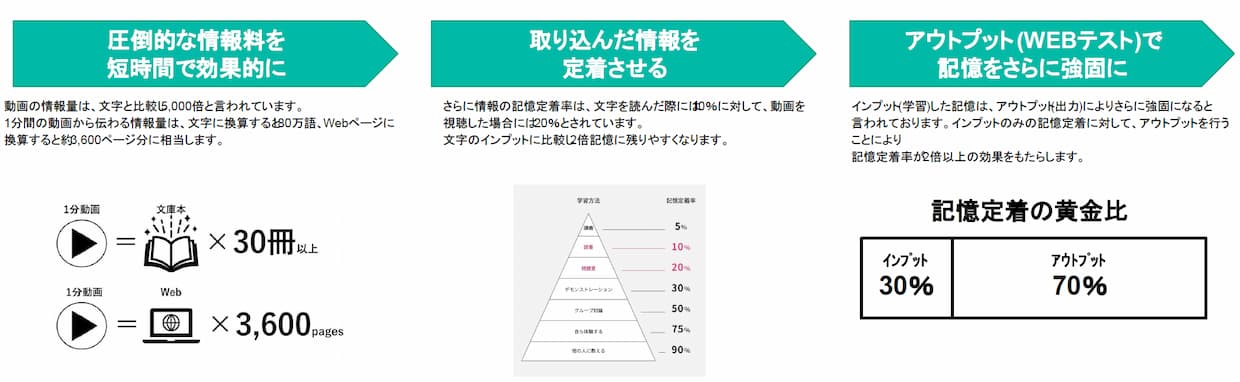

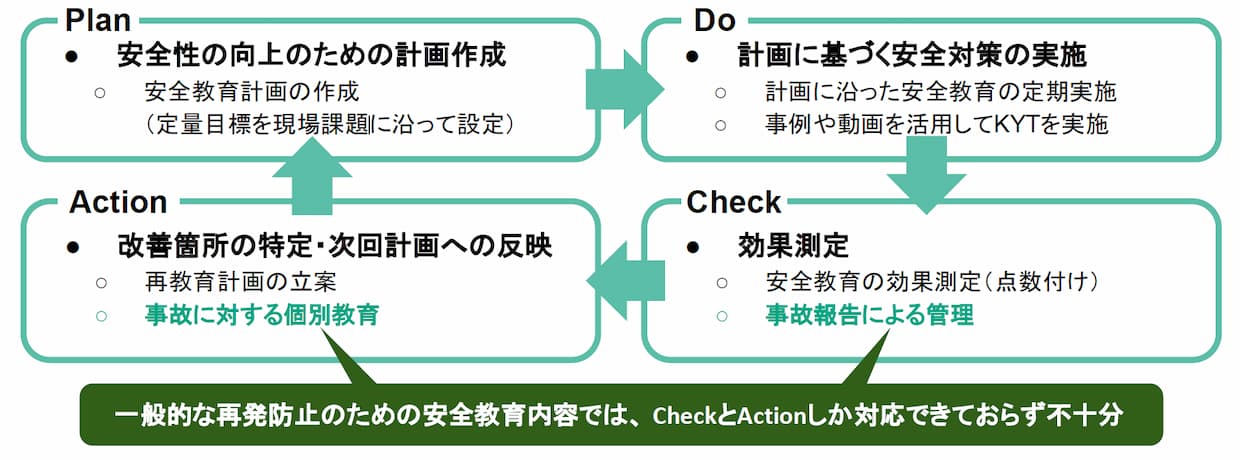

物流の事故防止教育は、数か月から半年ごとの集合研修で行われることが多い。もちろんこの方法でも、法定の項目を満たすことはできる。だが、本気で事故の減少を目指すのであれば、半年ごとでは不十分だ。「事故防止のために必要なのは、危険な状況に陥ったときにそれを即座に認識できることと、回避策を思い出して実行できること」と安藤氏。半年も時間を空けてしまうと、路上で危険な状況を素早く察知し、とっさに対応策を思い出すことは難しい。

では、どの程度の頻度で安全教育を実施すれば、効果的に事故を防止することができるのか。X Mileでは、1か月に1回以上のインプットを推奨している。ただし、月1とはいえ長時間の研修は事業者にとって大きな負担になる。それを踏まえた上で安藤氏は「われわれが用意する動画は2分から3分程度。それでも月に数本観るだけで状況は変わる。ドライバーは衝撃的な映像を見て気を引き締めることもあれば、同時期に似たようなヒヤリ・ハットを体験していることもある。その積み重ねが大切」と話す。たとえ短い時間でも、身近な事例を用いて繰り返し注意喚起を行う。そうすることで危険を察知する能力を研ぎ澄ませつつ、いざというときに適切な対処が可能になるよう記憶を蓄積できる。

教育の方法にも工夫がある。教育内容を浸透させるには、全従業員に一度に集合研修を施すのではなく、多様化する個人のバックグラウンドと経験のなかで、習熟度に応じたカリキュラムやコミュニケーションの仕方を確立するほうが効率的だ。安全教育は習熟度が低い人に合わせる傾向があるが、実は習熟度が高い人の方にこそ教育が必要不可欠である。あまりにも基本的な内容を繰り返し伝えられても、高度な技術を持つドライバーは「自分には関係ない」と当事者意識を持たなくなってしまう。教材自体の質が高くても、その内容が右から左に抜けていくようでは実際の事故は減らない。安藤氏は「玄人の方々でもしっかりと飽きずに情報をインプットできること、教育を受ける方が納得できる内容を伝えることは、われわれの考える解の1つ」と話す。

外国人や高齢ドライバーへの対応も今後の教育課題の1つだ。外国人労働者の言語面での課題解決に向け、「ロジポケ」の教育ツールでは、多言語対応にも取り組んでいく方針だという。一方の高齢ドライバーの課題は、認知力の低下や視野の狭さくによって、危険の認知自体が難しくなることだ。

危険な状況が見えていない、危険であることを理解できないといったことは高齢になれば誰にでも起こる現象だが、眼筋や脳のトレーニングによって一定程度は改善が見込めるとされる。安藤氏によると、航空機のパイロットなどはすでに危険察知能力を改善するトレーニングを実施しているという。「私もそのトレーニングを受けてみたことがあり、見る力、理解する力が改善する実感があった。知識面での教育だけでなく、こういった人間の素の力のようなものも今後は視野に入れ、ドライバーが長くハンドルを握れるようにしていくことが求められる」(安藤氏)。「ロジポケ」ではまだそこまでの機能は提供しないが、X Mileとタイアップするソクノー(東京都港区)が眼筋のプログラムを提供しており、ドライバーから要望があれば紹介が可能という。

このようにさまざまな工夫をこらして事故が減ったとしても、X Mileの出番がなくなるわけではない。半年の間が空けば研修の効果が薄れてしまうのと同様、いったん事故が減っても、教育をやめてしまえば多くのドライバーは気を緩め、事故に対する危機感は薄まる。無事故だから教育をしなくても良いのではなく、無事故を維持するためにこそ教育を行う必要があるのだ。だからこそ、「続けられる」教育が重要になる。個々に合った短く濃い教育を、内容を更新しながら、何度も何度もくり返し、しかも飽きさせないように続けていく。これを自社だけで行うのはあまりにも荷が重いだろう。「喉元過ぎれば熱さを忘れるので、継続は力なりということ。われわれの仕事は、事故ゼロでもなくならない」とことわざを連ねて安藤氏は語る。正しい知識を飽きないように伝える技術と絶え間ない提供があってこそ、効率的な教育が実現できるのだ。

大切な荷物を守るため、倉庫作業も教育を

大切な荷物を守るため、倉庫作業も教育を

(イメージ)

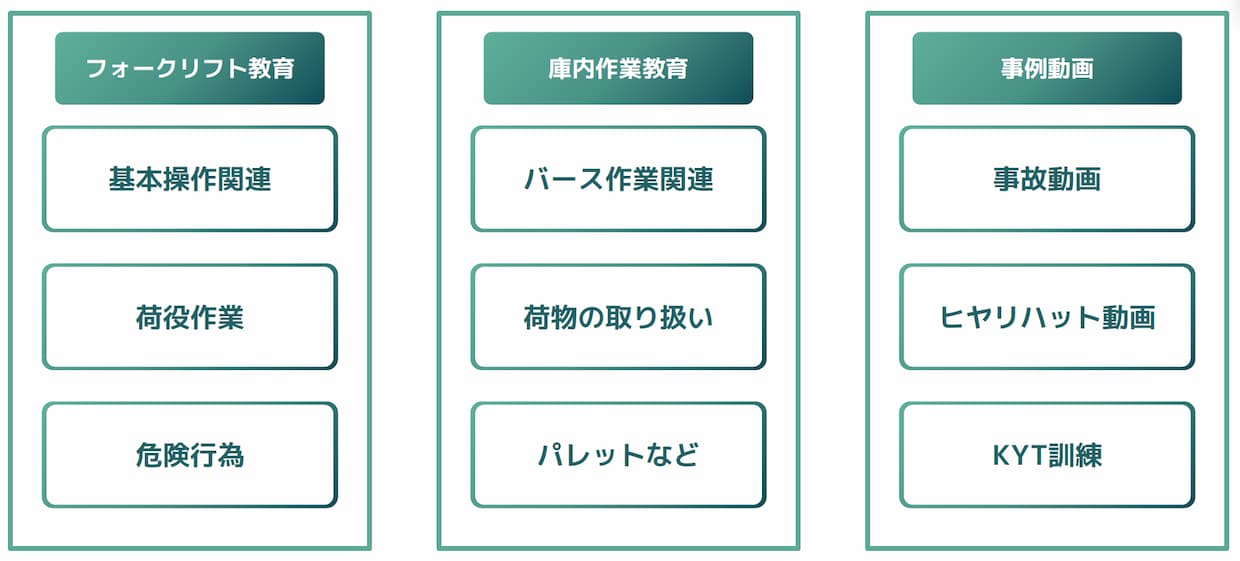

X Mileはことし6月にフォークリフト運転者安全衛生教育に関する無料オンラインセミナーを初めて開催し、「過去最大の参加者」(安藤氏)を集めて、大きな成功を収めた。参加者からの声により得られた最大の知見は、倉庫業務について体系立った教育を行う文化自体が育っていないことだったという。いうまでもなく、物流施設は荷主の大切な荷物を預かる場である。生産コスト高騰の点からも、信用の点からも、荷物に損害を与えないことの重要性が高まっている。その一方で教育不足による小さな事故が多くの物流施設で多発していることにより、保険料額の増加や運賃交渉力の低下など、事業者は少なからぬ不利益を被っている。しかし、トラックドライバーと違い、フォークリフトの運転手に法定12項目は存在しない。指導要領が明示されていないため事業者ごとに教育を行うしかなく、体系化されていないことから効果が薄い。

「ロジポケ」に新たに実装する倉庫業務の教育動画には、フォークリフトの基本行為、荷役、事故事例などを盛り込む予定だ。6月のセミナーではこのことについても説明があり、参加者からは「トラックの教育は行っていたが、倉庫の教育は体系だって行っていなかった。トラック運転手がフォークリフトを操作することも多く、トラックと倉庫作業の両方を同じシステムでできるのは、教育水準やフローを統一できて良い」、「正社員には時間をかけた教育ができるが、派遣社員やスポット要員の方には長時間の教育をするとコストバランスがとれないのが課題だった。数分から数十分程度の動画であれば活用しやすい」といった「ロジポケ」ならではの声が上がったという。24年問題、そして30年問題に向け、「ロジポケ」の教育ツールが新しい解決策の1つになりそうだ。

▲ロジポケ教育管理でできる倉庫安全教育

X Mileは各種の展示会に参加しているほか、事故防止教育に関するものも含め、年間を通してさまざまな無料オンラインセミナーを開催している。改めて労災・事故防止教育を考えるに当たり、参考として活用したい。

「ロジポケ 教育管理」 紹介ページ