話題物流事業者にとって事故ゼロは永遠の課題だ。近年、トラックによる事故件数は減少傾向にあるものの、現場が被る損害を考えれば、事故は少なければ少ないほどいい。事故を起こしてしまえば各種の補償、車両や備品の修理費などの金銭的損害はもちろんのこと、業務の停滞や輸送力の低下などが生じることは免れない。そればかりか会社の信用・信頼が失墜し、事業そのものが立ちゆかなくなる可能性すらある。

トラックによる事故、庫内での事故を限りなくゼロに近づけるにはどうすればいいのか。本稿では事故の原因を探るとともに、根本的な対策の提言を試みる。

事故管理には現場のDX化が急務

事故管理には現場のDX化が急務

事故防止の一つの答えとして、現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)化が挙げられる。従来の事故防止はオペレーターやドライバーの技量に頼るところが大きかった。近年、ドライブレコーダーの普及によって路上の解像度は上がりつつある。しかし、それまでは事故現場の再現性が低く、そもそも事故を未然に防ぐこと自体が難しかった。

今はドラレコはもちろん、車の動態管理ツールが多数存在している。急ブレーキや、車道を大きく外れるといった車の動きを検知すると、ドライバーと運行管理者にアラートが届く仕組みは既に一般的だ。ドラレコによって事故の状況を分析し、動態管理で未然に事故を防ぐ。デジタルツールには事故が起こる前と起こった後、それぞれの段階で効果的なアプローチができるという強みがある。

近年はドライバーに着目したツールも登場し始めた。車が正常に動いていてもドライバーがヒヤリとする瞬間はたくさんある。例えば狭い道で大型車同士がすれ違う際、スピードメーターは正常で、進路を大きく外れているわけでもないが、ドライバーは危険を感じているはずだ。

enstem(エンステム・東京都中央区)のNobi for Driver(ノビ・フォー・ドライバー)は、スマートウオッチで心拍数を計測することでドライバーの状態を把握できるツール。緊張してドライバーの心拍数が上がったり、眠気の兆候を察知したりするとドライバーと運行管理者にアラートが届く仕組みだ。これにより、車の動きを追うだけでは防げなかった事故も防ぐことができるようになる。

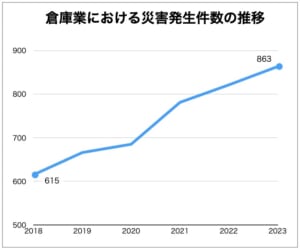

路上の事故が減っているのに対し、庫内作業に伴う事故は増加の一途をたどっている。業種ごとの事故の件数などを調査している中央労働災害防止協会によると、2015年に615件だった倉庫業における事故は、23年には863件にまで膨れ上がっている。事故増加の主だった要因としては、現場のブラックボックス化が挙げられる。倉庫内は路上と違って閉じられた空間であるため、これまで管理者は事故の発生状況を把握できていないことが多かった。事故防止に取り組もうにも、現場の状況が分からないのではどうしようもない。

庫内事故の防止についてはフォークリフト専用のドラレコを導入する手がある。ドラレコを導入すれば、平均速度が速いオペレーターなど、潜在的に事故のリスクが高い作業員を特定することもできる。路上でも、庫内でも、DX化が現場にもたらす恩恵は計り知れない。

安全教育の効果は質と頻度のかけ算

安全教育の効果は質と頻度のかけ算

系統的な教育が行われていないことも、事故の発生を助長している。

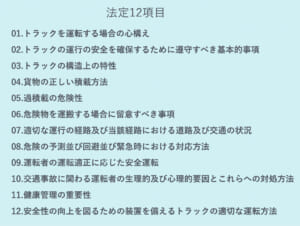

トラックの事故防止については国土交通省が定めた「法定12項目」と呼ばれる指導要領がある。ドライバーは基本的に1人で仕事をするため、さまざまな場面で自己判断を下さなくてはならない。法定12項目はそんなドライバーの判断を助け、法令を順守してもらうためのガイドラインのようなものだ。

12項目では法令の基本的な解説はもちろん、大型車の事故が社会に与えるインパクトの大きさを伝えたり、危険の予知・回避の仕方をレクチャーしている。

運送事業者には法定12項目をもとにした指導・教育を行う義務があるが、実施方法や頻度は事業者に一任されている。そのため事業者ごとに取り組みに対する温度差があったり、忙しい業務の間を縫って慌ただしく実施されたりすることが多く、12項目が十分に機能していないことも多々ある。短期間で行う詰め込み式の教育では頭にしみこまないし、回数を分けても間が開けば前後の内容を忘れてしまいかねない。

安全教育の効果は質と頻度のかけ算で決まる。1回の教育を意義のあるものにしつつ、回数を重ねる。簡単なことではないが、不可能というわけでもない。

例えば運行管理などのツールに、安全教育用の動画などを組み込んで売り出すケースがある。これらの動画は、ドラレコに記録された事故の様子などを収録したもので、リアルなぶん興味を引きやすい。ドライバーも机に座って漫然と指導要領を読むよりも当事者意識を持ちやすいだろう。工夫次第で質は担保できるのだ。

こういった安全教育の多くは「実施すること」自体が目的になっていることも少なくない上、講義の経験などがない現場の管理者が話をしても、テキストを読むだけの退屈なものになりがちなのが実情だ。ならばいっそノウハウを持つ外部にドライバー教育を一任するのも一つの手ではないだろうか。

さらにこれらのシステムの多くはクラウドを利用しており、動画を閲覧するにしても時と場所を選ばない。ドライバーが空いた時間を利用して受講するとなれば、1回の実施時間は短くても、頻度を増やすことは難しくないはずだ。ドライバーが自分で教育を受けてくれれば、管理者の負担も大幅に減る。クラウド型のシステムなら受講状態の把握も容易だ。

若手、外国人労働者の業界進出を促すためにも、やはりDX化が必要

若手、外国人労働者の業界進出を促すためにも、やはりDX化が必要

労働人口全体の高齢化も、物流現場での事故発生リスクを高めている。誰でも年をとれば注意力が低下し、視野が狭くなる。いまや高齢者による車の事故が新聞やニュースで取り上げられない日はないほどだ。

現場の高齢化を解消するには、業界に新しい血を入れる必要がある。若手人材の確保は急務だが、作業のノウハウをうまく伝えられなければ業務は立ちゆかない。DXは現場を“見える化”し、データを効率的に収集する。これまで運行管理や現場における安全対策はベテランに頼るしかないところがあったが、ツールを通じて情報を共有できれば、作業の属人化を解消することができる。

デジタルツールなら各人への教育の進ちょく度や、課題の受講状況が一目で分かる。教育プログラムはスマートフォンやパソコンで受講できることも多く、ミーティングや集合研修を行う必要もなくなる。努力が客観的なデータとして蓄積するため、正当な評価を受けやすく、若手のやる気喚起にもつながる。

また日本で外国人労働者が増えているのは周知の事実だ。飲食店やコンビニエンスストアなどで外国人が接客する姿は、いまや日常になりつつある。そんななか、庫内作業員はもとより、ドライバーにも外国人を積極的に雇用する動きがある。

国土交通省は24年、在留資格の「特定技能」に「自動車運送業」を追加した。つまり、これからは外国人が長距離トラックドライバーを生業にしつつ、日本にとどまることができるようになったのだ。これが呼び水になり、外国人ドライバーが加速度的に増える可能性も十分にある。

外国人労働者に関しては言葉の壁が事故につながるケースが考えられる。必要十分なコミュニケーションがとれなければ、事故防止はままならない。外国人を受け入れるには現場の多言語化が重要だ。実際、外国人を受け入れるために複数言語のマニュアルを用意している事業者もある。近頃は運行管理システムも多言語化を進めているケースが多い。現場の人間が言語を習得するよりも、機械に通訳を任せた方が効率は良い。現場の多言語化を進める鍵もやはりDXにある。

今後、運送事業者の数は減り続けることが予想される。その際には労働環境や労働条件、福利厚生など、各事業者はあらゆる面から値踏みされることになるだろう。生き残り競争が激化するなか、たった1回の事故が会社に与えるダメージは計り知れないものがある。どれだけ困難に思えようと、事故ゼロという目標に向かう足取りを止めてはならない。