話題日本の物流危機は、トラックドライバーをはじめとした運送の最前線で働く人たちの、長時間労働と低賃金を見直す契機となった。運送会社が、その業務に見合うだけの適正な料金を収受できない業界特有の構造、多重下請け構造こそが、もっとも改善すべき課題であると指摘されている。

多重下請け構造の下では、実際に荷物を運ぶ実運送会社の収益が低く抑えられ、その結果、運転手の賃金水準も低くなる。厳しい労働環境が固定化され、人手不足の要因にもなっていることから、長年の商習慣、多重下請けに依存しないビジネスモデルを確立することが必要不可欠となっている。

政府は物流法の改正により、元請け運送事業者に対して実運送会社の管理強化を目的とした「実運送体制管理簿」の作成を義務付けるが、これも多重下請け構造の全容がわからないこと、実運送の実情が見えない現状を証明するものだといえる。発荷主、発注者により近い立場で実運送会社が受注できる環境が整えられなければ、抜本的な構造改革には至らないが、そのためには“実運送会社が見える”環境作りが必要なのである。

多重下請け構造の改革には、実運送会社の見える化が不可欠

多重下請け構造の改革には、実運送会社の見える化が不可欠

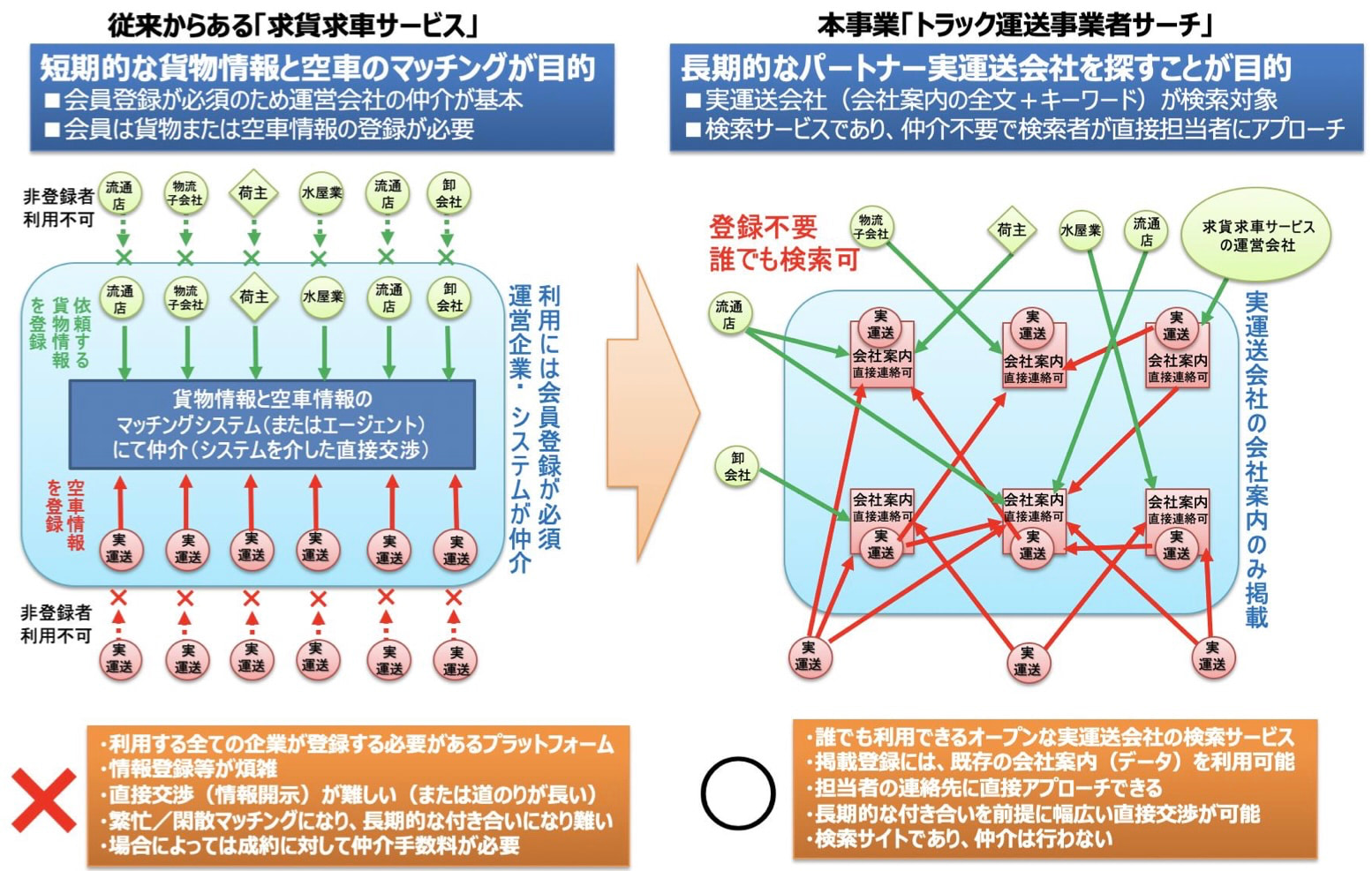

現状では、多くの荷主にとって元請け運送会社を通さずに実運送会社と直接取引をする手段がない。発注経路が確立されておらず、荷主側からは元請け以降の運送会社が見えにくい実態がある。このため、多くの実運送会社は元請けからの仕事を請け負う形になり、低単価での受注を余儀なくされる。求荷求車サービスなども存在するが、登録制であったり、スポット案件が中心で持続的な取引につながりにくい。また、事業規模の小さい中小企業がほとんどの運送事業では、仲介手数料などのコストや手続き業務も負担となっている状況だ。

このような業界の構造的問題を解決するために、国際物流総合研究所(東京都中央区)が提供するのが、新たなマッチングプラットフォーム「トラック運送事業者サーチ」である。

このサービスは、会員登録不要で荷主・発注者から実運送会社へ直接アクセスできる、業界初のオープンな検索サイトである。運送会社はサイトに企業情報を掲載することで、これまでの元請け経由ではなく荷主が気軽に検索して直接運送依頼を受ける機会を拡大する。実運送会社は自らサイト上に自社情報を公開して、新たな取引先とのつながりを作り出すことができる仕組みだ。掲載方法も、既存の営業資料や会社案内を提供するだけで、そのままデジタルブック化してサイトに掲載できる仕組みを備えている。会社情報公開のための余計な工数や費用も発生しない。物流業務を発注したい荷主からは、サイト上で自由に実運送会社を検索し、問い合わせることが可能だ。規定のフォーマットに従った会社情報だけではなく、企業情報に盛り込んだ情報や会社の特色をアピールポイントとすることは、自社の強みを再確認することにもなるだろう。

このサービスが提供する最大のメリットは、実運送会社の見える化を推進し、多重下請け構造の解消につながる点にある。従来の業界構造では、実際に運送を行う企業が元請け企業の背後に隠れてしまい、荷主がそれを認識する機会がほとんどなかった。しかし「トラック運送事業者サーチ」では、荷主が直接実運送会社を探し、交渉することが可能になるため、より透明性と納得度の高い取引が実現する。

荷主側にとっては、希望する輸送条件に適した運送会社をいつでもスムーズに見つけられるサービスとなる。登録不要のため、求める情報に即時アクセスでき、迅速な発注が可能となる。車両を保有する実運送会社のみから検索でき、信頼できる協力会社と新たな連携が実現できることは、運送手段が見つからないリスク回避、適正な商取引の遂行において大きな利点となるだろう。

実運送会社にとっても、自社の強みを直接アピールする絶好の機会となる。多重下請け構造に依存することなく、荷主とダイレクトに交渉し、適正な価格で仕事を受注することで、利益率の向上が期待できる。特に中小規模の運送会社にとっては、新たな取引先を開拓する強力なツールとなり、価格交渉力を高めるなど事業改革を進める契機となるのではないだろうか。イレギュラーなスポット案件の請け負いから長期的な協力関係へと収益構造を変えるチャンスとなるかもしれない。ただ案件を待つだけではなく、コンプライアンスを守りながら自社の強みで顧客を開拓できる、営業改革へとつながるはずだ。

利益もないような低価格で元請けからの仕事を請け負うような運送会社、トラック運転手の労働環境改善のための努力をしない運送会社は、今後淘汰されていくだろう。見方を変えれば、コンプライアンス順守を基盤とした適正な運送事業者であることが付加価値となり、荷主の求める運送パートナーに選ばれる時代が来るだろう。「トラック運送事業者サーチ」でオープンに自社情報を開示し、ダイレクトに交渉できる運送会社だけが、これからの物流事業を支える資格があるのだ。

ただ目先のコストのみで判断するのではなく、適正な取り引きを重視して、あるべき物流業界の将来像を見据えた経営姿勢こそが、物流危機時代の企業価値の評価基準となるのは間違いない。「トラック運送事業者サーチ」は、これからの物流業界をともに担う信頼できる仲間づくりの場として活用されるのではないだろうか。

運送業界の健全な発展促す出会いの場

運送業界の健全な発展促す出会いの場

政府が主導する物流の構造改革では、実運送管理簿の作成義務だけではなく、下請法の適用範囲を運送委託業務に拡大する法改正も決定し、発荷主と運送会社を下請法の枠組みの中で監視していく。また、価格に関する協議を行わないこと、不当に価格を据え置くことや一方的な代金の決定も、新たな規制の対象に加えられた。

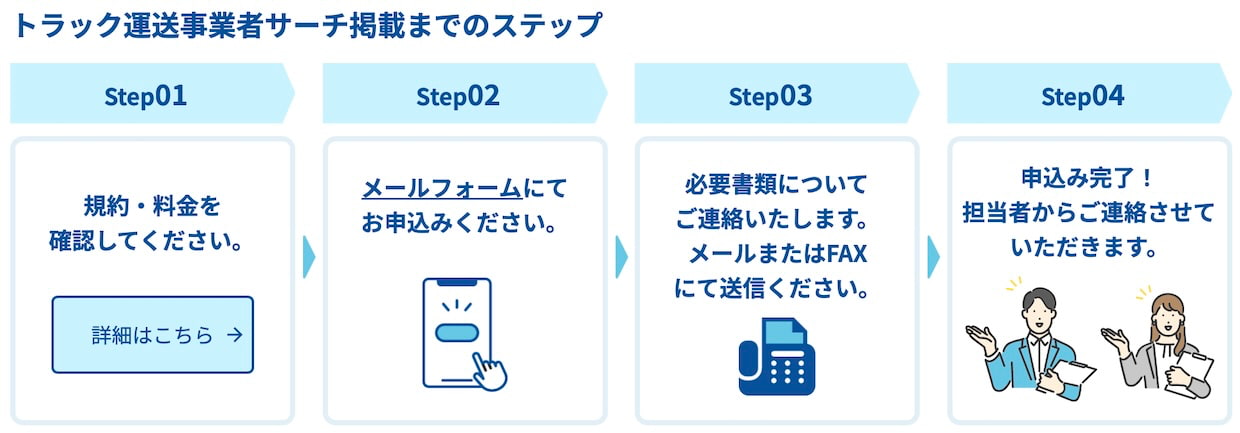

こうした法改正を追い風にするには、運送会社それぞれが、適正な料金収受のために事業を見直し、トラック運転手に還元できるような取り組みを強化していかなくてはならない。適正な運送事業者として今後も物流業界で活躍していくのならば、まずは「トラック運送事業者サーチ」に企業情報を掲載しておくことをためらう理由などないだろう。取引先拡大のための営業活動コストや業界紙広告などと比較しても安価で高い宣伝効果が期待できる。信頼できる仲間が増えれば、物流業界全体の構造改革も早まり、業界を変える後押しにもなるはずだ。

「トラック運送事業者サーチ」は、荷主や運送会社だけではなく、利用運送事業者や倉庫、卸会社、販売店まで、また大企業からスタートしたばかりのEC事業者まで、あらゆる業界、あらゆる規模の企業が自由に利用できるオープンな交流促進の場。すでに2月28日にβ版を公開しているから、まずは実際にサイトにアクセスして検索してみれば良い。検索するのに登録する必要は無い。誰もが自由に無料で使い勝手を確認することが可能である。

実運送会社が自らのサービスに誇りを持っているのなら、「トラック運送事業者サーチ」に参加すること。また、そんな運送会社といっしょに仕事をしたいと考えているなら「トラック運送事業者サーチ」で検索してみることが、運送委託と受託それぞれの企業ができる多重構造改革のスタートとなるだろう。