ロジスティクス国際貿易へのニーズが一段と高まる一方で、国際海運やサプライチェーン(SC)は、さまざまな要因による混乱に直面している。2025年上半期には、どのような要因がどのような混乱を引き起こしたのか。そして、これからをどう見通すべきなのか。本稿では、上半期を振り返りながら、今後の展望を前・後編の2回に分けて考察する。(Shippio・川嶋章義氏)

◇

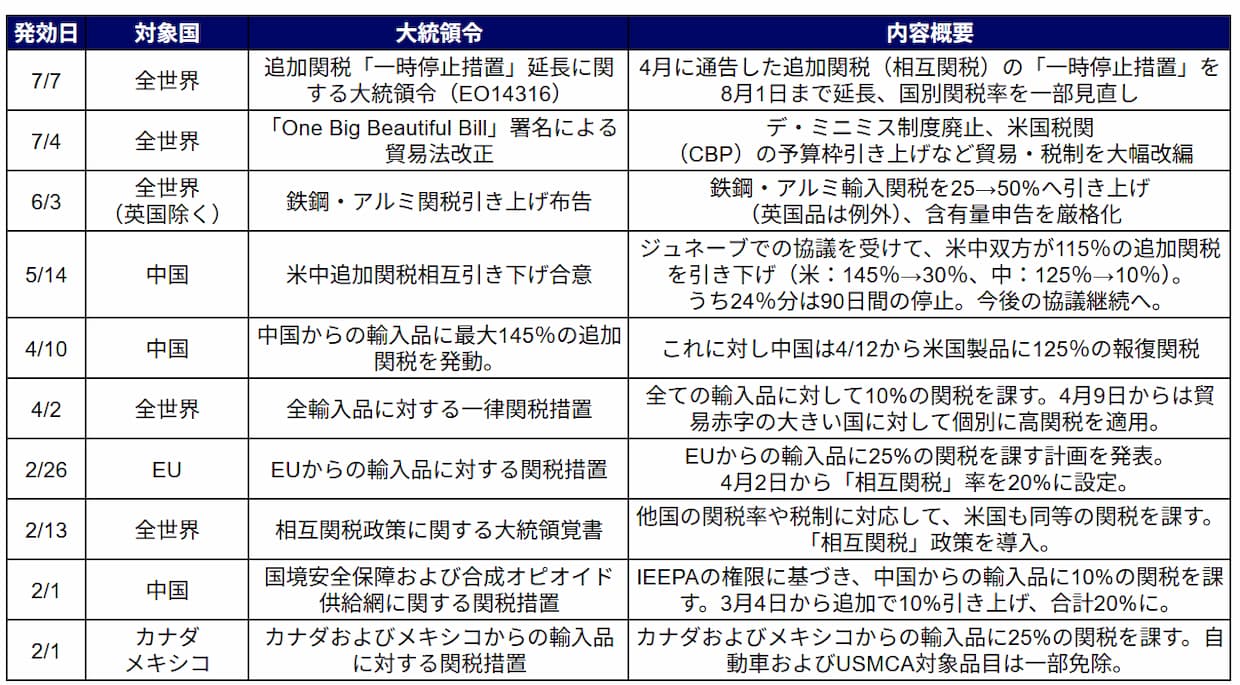

パンデミックと紅海情勢による混乱がようやく収束の兆しを見せ始めた2025年初頭、トランプ政権の始動がサプライチェーンに新たな波紋を広げた。 トランプ政権は“Flood the Zone(情報の洪水戦略)”と呼ばれる戦略をとり、メディアや反対派を圧倒させ批判をかわすように次々と政策を繰り出した。通商政策も例外ではなく、大統領令が矢継ぎ早に発表され、現場では混乱が広がった。あまりの変更頻度に、米国税関(CBP)も対応しきれず、誤った税率が適用されるケースも報告された。

なかでもサプライチェーンにもっともインパクトを与えたのが、中国との報復関税の応酬である。米国は違法薬物対策の名目で基本税率を引き上げ、最終的に最大145%まで対中関税を積み上げ、中国側も最大125%の報復関税で応酬し、両国間の摩擦はピークに達した。

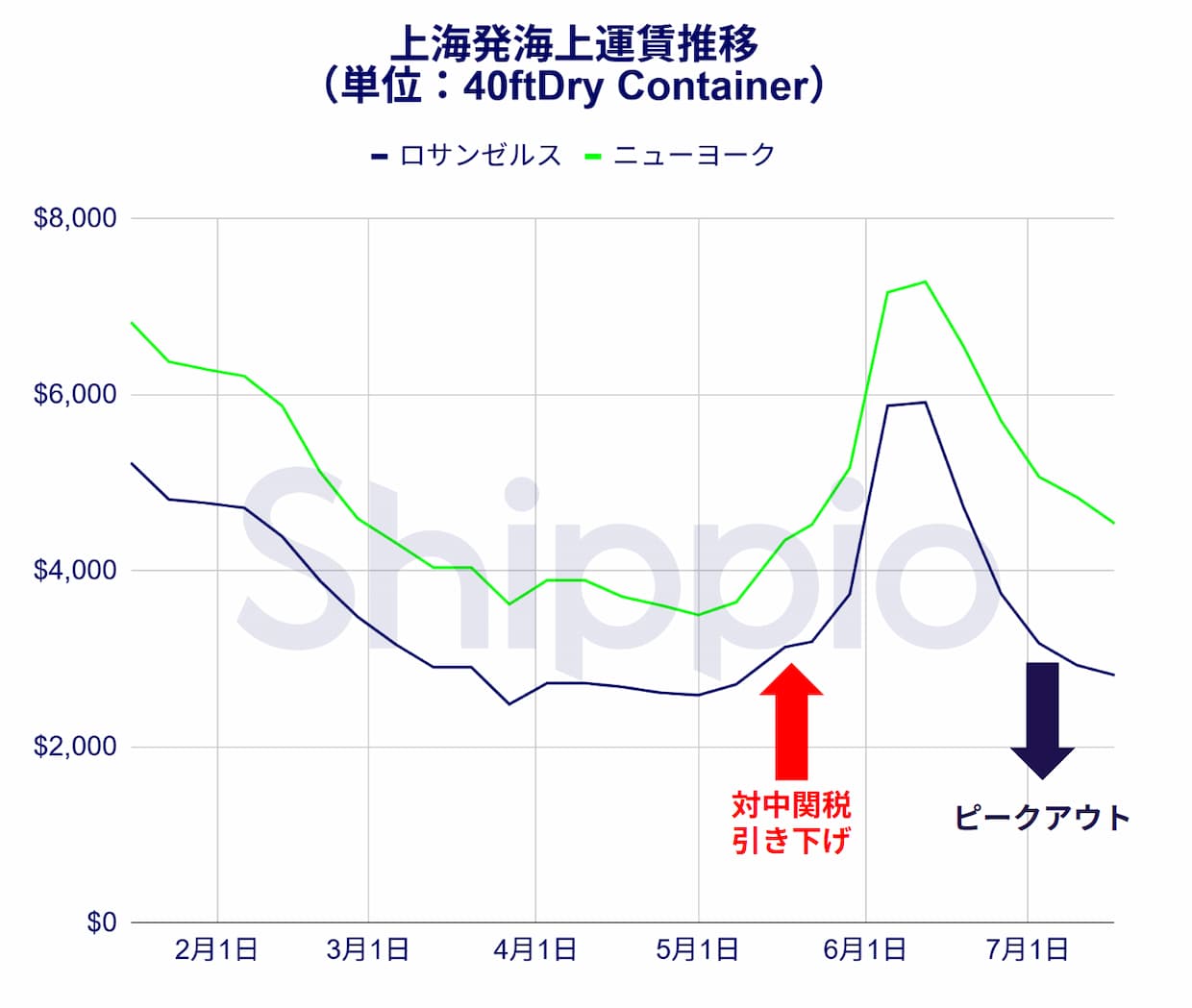

しかし、米中両政府は5月12日、互いに課した追加関税を115%引き下げることで合意したと発表した。この“時限的な関税猶予”が市場心理を大きく動かし、荷主はその間に出荷を済ませようと発注を前倒しした。特に中国発北米向け輸送が急増し、グローバルな需給バランスに大きな影響を及ぼした。

この急激な需要増に対し、各船会社は北米航路への増便・臨時便を投入するなど対応に追われた。ジェミニ・コーポレーション(マースク、ハパックロイド)やプレミア・アライアンス(ONE、HMM、陽明海運)といった新アライアンス体制の下、ネットワーク再編を進めながらの急対応であり、運航計画は流動的となった。

ただ、ピークシーズンは長くは続かなかった。6月下旬以降、駆け込み需要はピークアウトし、北米航路は一転して供給過剰気味となった。スポット運賃は7月に入ると下落に転じ、急騰と急落が目まぐるしく交錯した結果、長期契約・在庫戦略・スペース確保に関する意思決定が混乱、サプライチェーン全体に余波が及んだ。

物流とは、「物」が平準的に「流れる」ことを前提に設計されている。そこに極端な波、すなわち“需給の乱高下”が発生すれば、陸送・海上輸送・港湾荷役の各工程でボトルネックが顕在化しやすくなる。 今回のような短期的ショックは、輸送コストそのもの以上に、“流れの設計思想”に対する深い問いを突きつけたといえる。

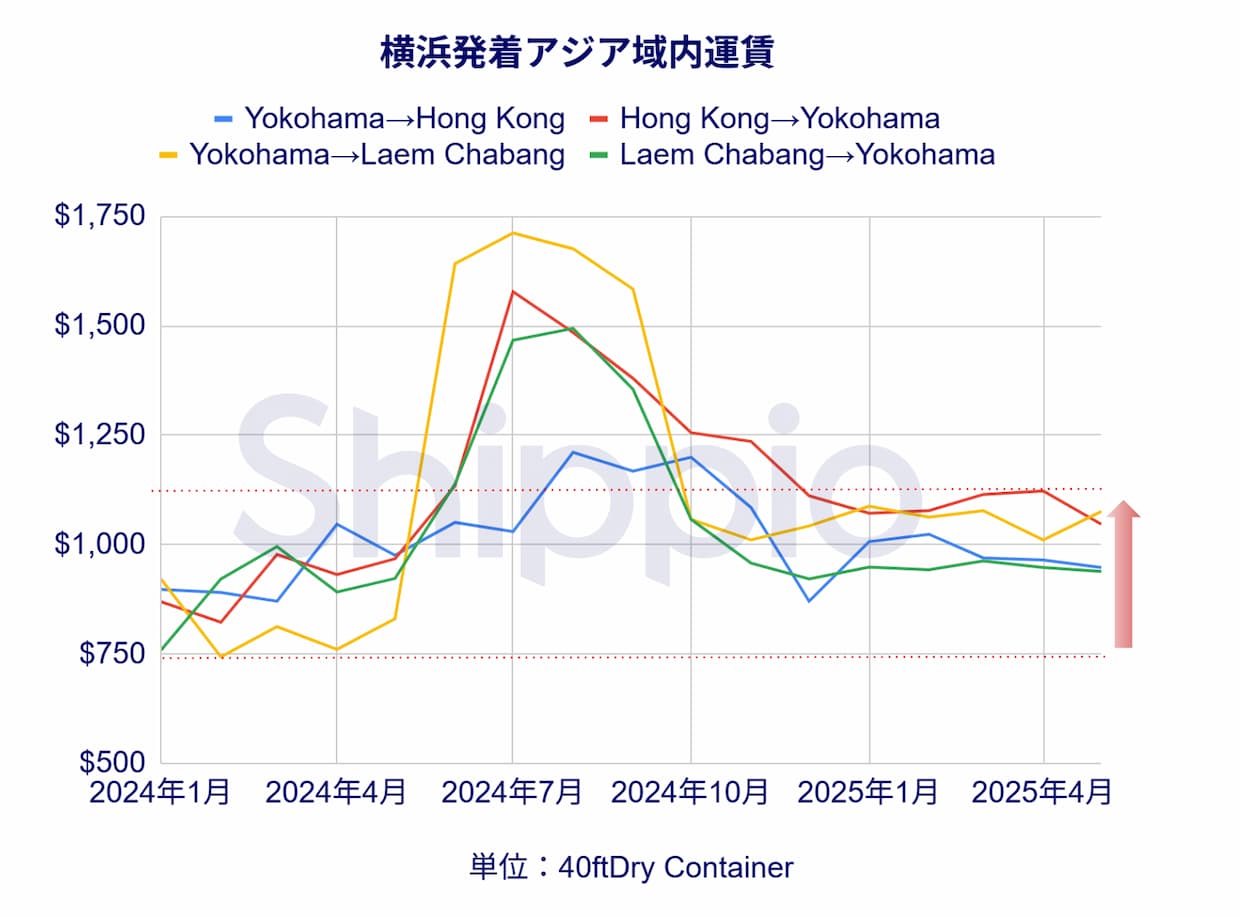

また、対中関税の高騰を背景に、中国からの調達先を変更する動きも再び加速した。アジア域内輸送も活発化し、アジア域内運賃は高水準で推移している。

しかし、アジア域内でのシフトにも新たなリスクが伴う。5月インドとパキスタンの間で武力衝突が発生し、船会社も寄港を停止するなどの措置をとり、カラチでは輸出予定であった大量のコンテナが滞留した。 さらに6月末より、タイ・カンボジア国境が政情不安により封鎖され、武力衝突で民間人にも犠牲者がでるなど緊張が高まり、サプライチェーンに大きな影響を及ぼしている。 こうした地政学的リスクの高まりは、東南アジアへの生産・調達移転を進める企業にとって、あらたな不確実性の火種となっている。

25年上期は、通商政策・需給ショック・地政学リスクという三重の波が同時に押し寄せた激動の半年だった。次回【後編】では、海上運賃の見通しと企業としてどのように対応していくべきか考察する。

Shippioコンサルティングセールス兼エバンジェリスト。総合物流会社では保税倉庫の現場管理・法人営業・中国駐在を経験し、その後は大手電機メーカーのサプライチェーン企画部門で、業務改革や構造設計に従事。Shippioには、2020年の関西支社立ち上げメンバーとして参画し、主に大手荷主企業の導入支援に従事し国際物流における課題解決と貿易DXを推進。またSNS(X)やウェビナーを通じ日々海運トレンドを発信し、多くのメディア掲載・解説実績を有する。

Shippioコンサルティングセールス兼エバンジェリスト。総合物流会社では保税倉庫の現場管理・法人営業・中国駐在を経験し、その後は大手電機メーカーのサプライチェーン企画部門で、業務改革や構造設計に従事。Shippioには、2020年の関西支社立ち上げメンバーとして参画し、主に大手荷主企業の導入支援に従事し国際物流における課題解決と貿易DXを推進。またSNS(X)やウェビナーを通じ日々海運トレンドを発信し、多くのメディア掲載・解説実績を有する。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。