ロジスティクス実運送会社による適正運賃の収受を阻害してきたトラック運送業界の多重下請け構造。国土交通省は2024年8月、「トラック運送業における多重下請構造検討会」を設置し、この課題の解決に乗り出した。検討会では利用運送事業者や取次事業者、マッチングサービスプロバイダーなどを対象にしたアンケート・ヒアリング調査を実施し多重下請け構造の現状を把握した上で、再委託回数の制限やマッチングサービスの責任明確化などを提言。今後については、「トラック新法」で努力義務が課せられることになった委託次数制限の運用状況をモニタリングすることや、専業水屋への規制強化が必要だとしている。

介在する事業者が関わる取引構造全体を実態調査などで可視化

介在する事業者が関わる取引構造全体を実態調査などで可視化

国交省の多重下請構造検討会は、実運送を担う事業者に適正運賃が行き渡らず、結果としてドライバー賃金が低迷する要因の1つとされてきたトラック運送業界の多重下請け構造の是正に向けた対策を協議するために設けられた。荷主や元請けから、実際に荷物を運ぶ末端のトラック運送事業者までの間に介在する利用運送事業者や取次事業者を含む取引構造の全体を、実態調査などで可視化。同時に、現行の「トラックGメン」による指導や、「実運送体制管理簿」の導入だけではカバーしきれない部分を補完すべく政策提言などを展開した。

検討会の委員には、流通経済大学の野尻俊明名誉教授をはじめ、同大学の矢野裕児教授、立教大学の首藤若菜教授、駒澤大学の若林亜理砂教授が就任。オブザーバーとして全日本トラック協会副会長の平島竜二氏のほか、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、中小企業庁など関係省庁および事業者団体、労働組合の代表などが参画した。

「業態別の実態を踏まえた調査を実施すべき」などの指摘や意見

「業態別の実態を踏まえた調査を実施すべき」などの指摘や意見

第1回会合(24年8月開催)では、まず検討会の設置目的を委員間で改めて確認するとともに、全ト協が提出した提言(同協会が先行して発足した「多重下請構造のあり方検討会」でまとめた提言)概要を共有した。その上で、トラック運送業界の多重下請け構造の現状を把握するため、検討会で実施する調査のあり方などを議論した。委員からは、調査について「労働条件や生産性向上の観点での要因分析が必須」や「業態別の実態を踏まえた調査を実施すべき」といった指摘や意見が寄せられた。

検討会では初会合後に第一種貨物利用運送事業者や取次事業者、マッチングサービス(求荷求車サービス)事業者を対象にしたアンケート調査やヒアリング調査を実施した。その結果、以下のようなトラック運送業界の多重下請け構造の実態が浮き彫りとなった。

(1)利用運送登録を受けずに電話などで取次を行う、いわゆる「水屋」はあまり見かけない。運送会社や荷主などに所属する傾向へ変化している可能性がある(2)運送を依頼する運送事業者の候補が少なく、結果的に再委託を発生させている(3)下請け構造の下位に介在する事業者は付加価値の独自性が低い一方で、いわゆる手数料を運賃から差し引く傾向にある(4)請負階層ごとに無秩序に繰り返される商慣行が多重下請け構造を生み出している(5)元請け事業者が自ら責任を持って手配できる範囲を超えて運送を引き受けている(6)利用1回当たりの手数料は「5-10%」という相場が形成されているものの、実運送事業者に対して支払われる運賃水準をコントロールする作用は働いていない(7)マッチングサービスは単発での受発注ニーズの受け皿として機能している──など。

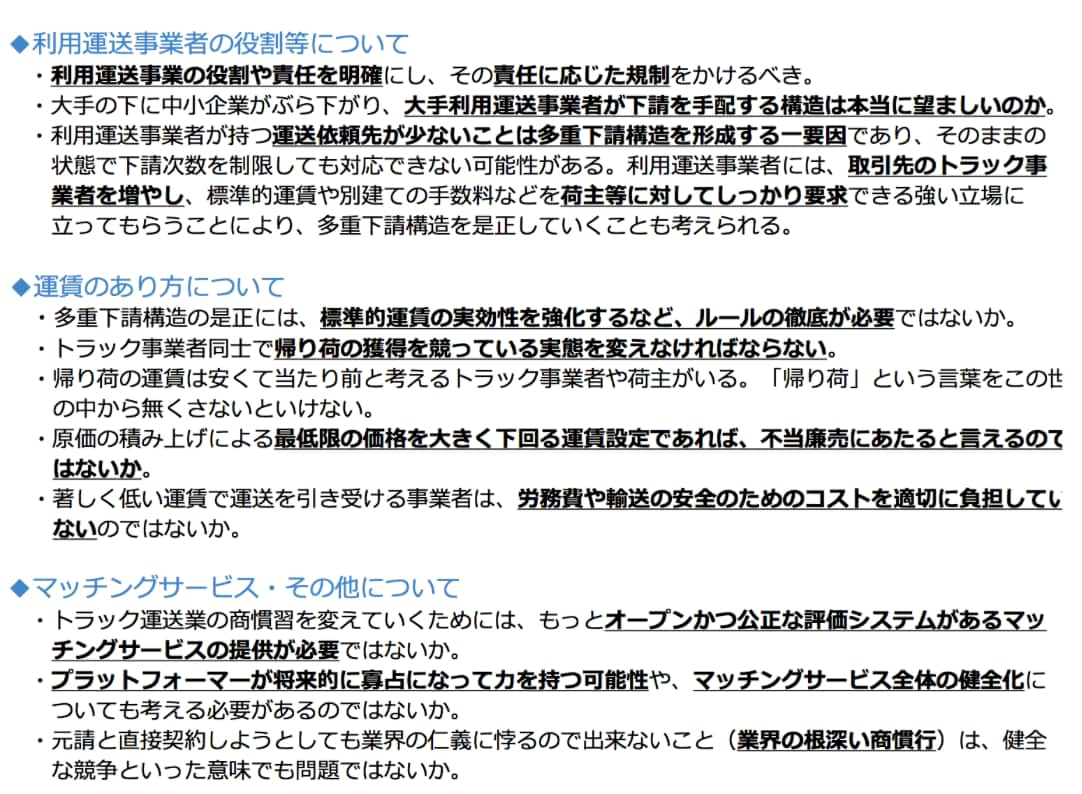

この調査結果に対し、第2回会合(同年11月開催)では、検討会メンバーから下図のような見解が示された。

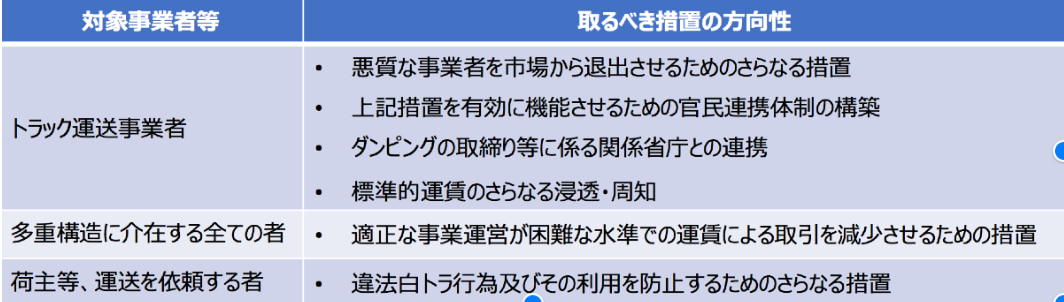

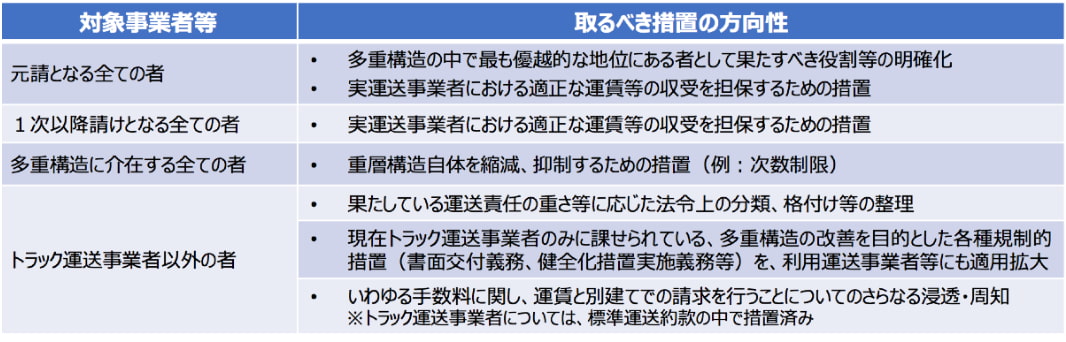

続く第3回会合(25年2月)では、調査結果と参加メンバーの見解に基づいて、「上流を起源とする規律ある取引環境の形成」「下流における浄化作用の強化」「上下流をつなぐ取引ルートの拡大」の3つの観点から多重下請け構造の解消に向けた論点を整理することを決定した。それぞれの論点については以下のような「取るべき措置の方向性」がまとめられた。

▲「上流を起源とする規律ある取引環境の形成」(クリックで拡大、出所:国土交通省)

契約書面化と手数料水準の適正化が不可欠

契約書面化と手数料水準の適正化が不可欠

第4回会合(25年6月開催)後に公開された検討会の最終とりまとめでは、まずトラック運送業界の現状認識として、ドライバーの長時間労働・低賃金が常態化し、有効求人倍率が2倍超という深刻な人手不足に直面していることや、荷主や元請け事業者が実運送事業者を把握しづらい多重構造が適正運賃の収受を阻害していることを再確認した。

さらに、既存の「改正物流法」(24年5月公布)による実運送体制管理簿の作成義務化や再委託時の健全化措置、第一種貨物利用運送事業者への運送利用管理規程の義務化といった先行した対策を踏まえた上で次のような方針を示した。

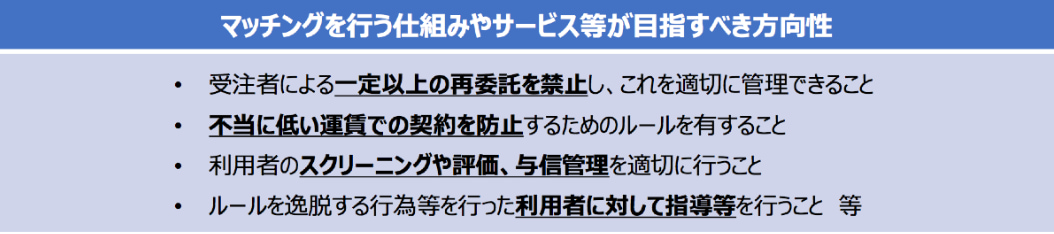

元請け事業者を起点として取引環境を整備し、多重構造の縮減に向けた各主体の役割を明確化するとともに、適正運賃を確保するための具体策を義務付ける。次に、利用運送事業者に対しては契約内容の書面化、手数料水準の適正化を図ることで、川下における浄化作用を強化する。また、荷主から実運送を担う事業者までをつなぐデータマッチング実証実験を積極的に促進し、その際にマッチングサービス事業者の責任を明確化することで、上下流を結ぶルートを拡大する。そして荷主側には荷待ち時間の削減や積載率向上に向けた改善要請を強化し、荷主・着荷主の意識改革を加速させる必要があるとした。

「トラック新法」後の課題とは…

「トラック新法」後の課題とは…

25年6月に通常国会で成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(いわゆる「トラック新法」)では、「元請け事業者が再委託の回数を二次までに制限する措置を講ずる努力義務」が明記された。この新法によってトラック運送業界の多重下請け構造の是正は今後、大きく前進すると期待されている。

しかしその一方で、検討会では委託次数制限のルール化は決してゴールではなく、いくつかの課題が残存しているとも指摘する。まず、努力義務規定の実効性を確保するため、再委託回数制限の順守状況を定期的にモニタリングし、現場での運用が適切に行われているかを検証する仕組みを早急に整備すべきであること。加えて、荷主や元請けと実運送事業者の間に介在する「専業水屋」などの取次事業者は、現行法の枠を超えて一貫した規制を講じる必要があるため、法体系を横断した規制の枠組みを検討していくべきであることを訴えている。

また、デジタルマッチングサービスを巡っては、不当廉売の防止ルールや事業者間の責任分担、報告義務の範囲など、より具体性のある制度設計を進めることが必要だと主張。さらに、荷主・着荷主側にも荷待ち時間削減や積載効率向上への協力を促すため、改善計画の評価・公表制度を導入し、アドボカシー活動を強化することなどを求めている。

検討会は計4回の会合でいったん幕を閉じた。残された課題の解決は今後、物流政策パッケージや追加の法令改正や通達を通じて、継続的に検討、実施される見通しだ。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。