ロジスティクス通商政策の急変、需給の乱高下、地政学リスクと、三重の波が同時に押し寄せた2025年上半期。後編では、この激動が海上運賃の先行きにどう影響するのか、企業が取るべき対応策を探る。

◇

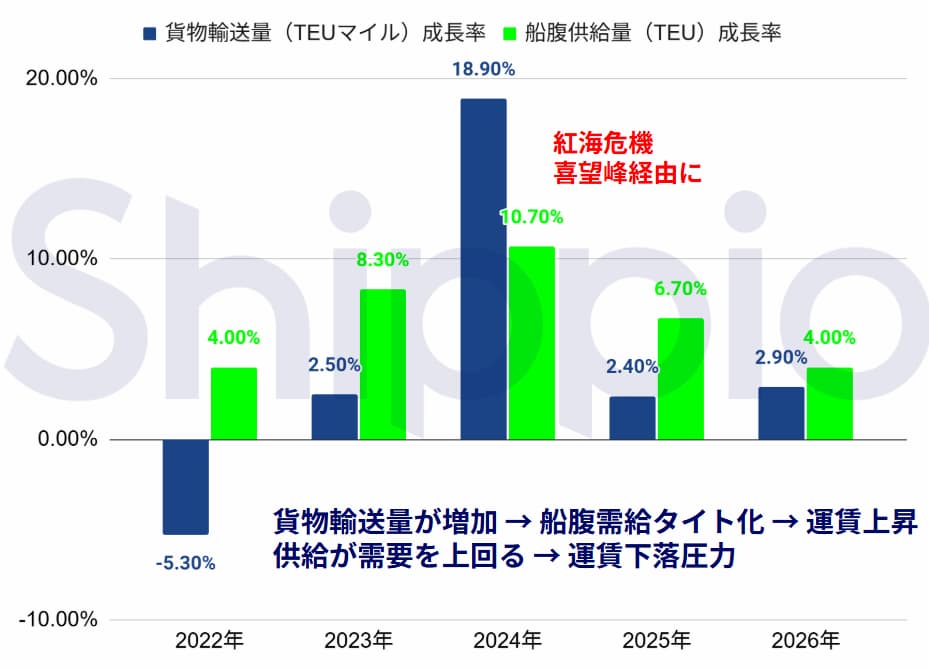

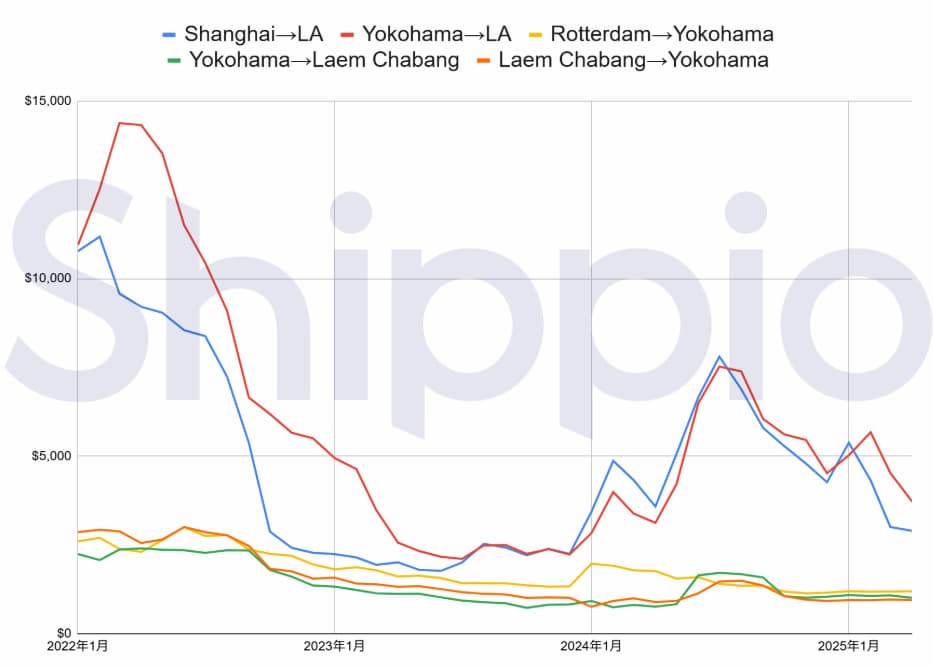

海上運賃は基本的に需給バランスによって決定される。2024年は紅海情勢の悪化により多くの船舶がスエズ運河を回避し、喜望峰経由へと航路を変更。これにより航行距離が伸び、輸送需要が急増、運賃も高騰した。

しかし25年以降は、船社各社が発注した新造船の投入が本格化し、供給過剰が懸念されている。2025年は貨物輸送量が+2.4%にとどまる一方で、船腹供給量は+6.7%とされ、26年も同様に船腹供給過剰傾向が続く見込みだ。

供給過剰となれば、海上運賃は下落圧力にさらされるはずだが、果たして本当に運賃は低迷するのか。その問いへの答えは、決して単純ではない。

23年末、イエメンのフーシ派による商船攻撃が始まり、スエズ経由から喜望峰回りへの航路変更が常態化した。その際、市場では24年は「供給過多で運賃は下がる」との予測が多くを占めたが、喜望峰迂回による航続距離の延長、スケジュール遅延や港湾混雑などの要因により、実質的な船腹が吸収され、運賃は高騰した。この事実は、「需給だけを見て運賃を予想することの危うさ」を示している。

25年も地政学リスクは継続している。紅海ではフーシ派による攻撃が半年の沈黙を経て再開され、紅海・スエズルートの本格運航再開の見通しは立たないままである。 25年下半期も、喜望峰迂回を余儀なくされるための遅延、主要港への船舶の集中到着による慢性的な港湾混雑も継続することとなるだろう。

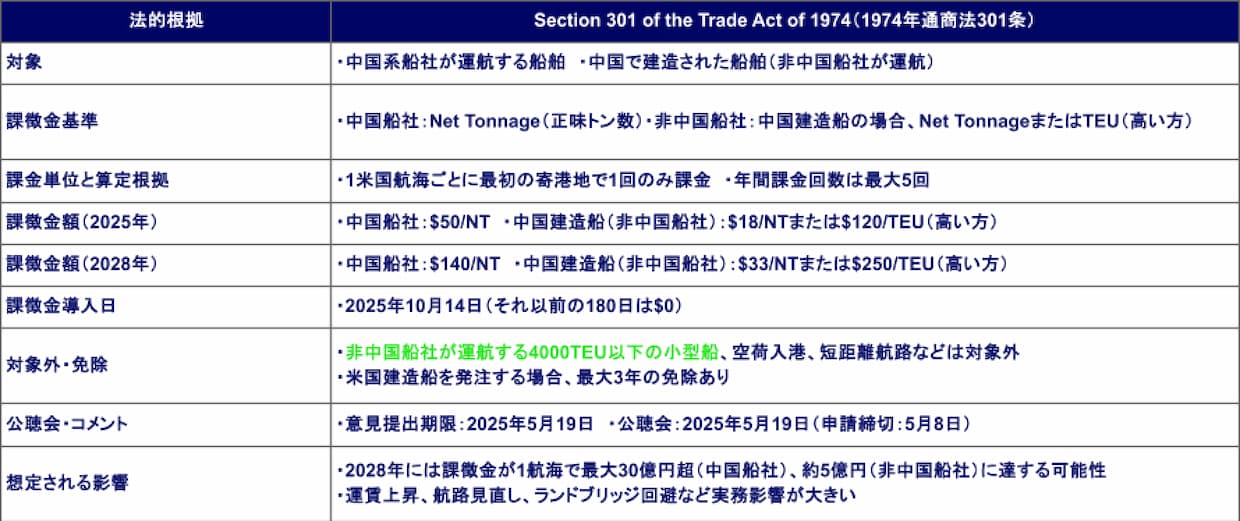

さらに、米国通商代表部(USTR)が発表した中国関連船への入港料課徴措置も新たな懸念材料だ。現時点で発表されている内容では、25年10月14日以降、(180日間の猶予期間あり)中国船舶運航者および所有者に対し、入港料が段階的に引き上げられる。 非中国船社であっても、中国建造船に対しては、純トン当たりまたは荷揚げコンテナ1本あたりの高い方の金額が課せられ、28年には1本あたり最大250ドルの入港料が適用される。この制度が導入されれば、中国建造船を米国航路から外す動きが加速し、供給制約が発生する可能性がある。

特にTranspacificでトップシェアを占める中国船社は大きな影響を受け、北米航路のみならずグローバルサプライチェーンへ影響が波及するシナリオも考えられる

▲Transpacific(太平洋横断航路シェア)単位:TEU(クリックで拡大、S&P Piers – Containerized data from Asia to United Statesを基にShippio 作成)

このような環境下で、「運賃は下がる」といった希望的観測に安易に依存することは、重大なリスクを孕む。パンデミック以前のように、運賃が安定し物流が平穏に機能していた時代はすでに終わった。コストの上げ下げに一喜一憂するのではなく、「いかに物流を止めないか」を軸に、企業のサプライチェーン戦略を見直す必要がある。

そのために企業がまず着手すべきは、人を中心とした壮大な伝言ゲームからの脱却だ。Shippioのような貿易プラットフォームの活用によって、貿易に関わる各関係者が最新情報にリアルタイムでアクセスでき、情報共有できるようになれば、伝言ゲーム的なやりとりから脱却でき、突発的な混乱にも即応できる柔軟な供給体制が整う。

物流はこれまで「コスト削減の対象」として扱われてきたが、今後はむしろ「企業の競争力を支える戦略的投資対象」へと位置付けを変えるべきである。 価格だけを追い求める時代から、持続可能で強靭なサプライチェーンを構築する時代へ。その転換こそが、2025年下期以降の明暗を分けるカギとなるだろう。

Shippioコンサルティングセールス兼エバンジェリスト。総合物流会社では保税倉庫の現場管理・法人営業・中国駐在を経験し、その後は大手電機メーカーのサプライチェーン企画部門で、業務改革や構造設計に従事。Shippioには、2020年の関西支社立ち上げメンバーとして参画し、主に大手荷主企業の導入支援に従事し国際物流における課題解決と貿易DXを推進。またSNS(X)やウェビナーを通じ日々海運トレンドを発信し、多くのメディア掲載・解説実績を有する。

Shippioコンサルティングセールス兼エバンジェリスト。総合物流会社では保税倉庫の現場管理・法人営業・中国駐在を経験し、その後は大手電機メーカーのサプライチェーン企画部門で、業務改革や構造設計に従事。Shippioには、2020年の関西支社立ち上げメンバーとして参画し、主に大手荷主企業の導入支援に従事し国際物流における課題解決と貿易DXを推進。またSNS(X)やウェビナーを通じ日々海運トレンドを発信し、多くのメディア掲載・解説実績を有する。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。