ロジスティクス日本自動車工業会(自工会)は15日、2024年度に実施した「普通トラック市場動向調査」の結果をまとめた。経営状況が好転した事業所は増えたものの少数派にとどまり、エネルギー価格の高止まりも経営を圧迫。特に運輸業では「2024年問題」の影響でドライバー不足が深刻化している実態が明らかになった。物流DXへの取り組みも限定的であることがうかがえる。

この調査は、普通トラックの保有・使用実態や輸送ニーズ、市場環境の変化を捉えるため隔年で実施。今回は全国の普通トラック保有事業所(運輸業、自家用)へのユーザー調査(有効回収1324サンプル)と、大手荷主企業4社へのヒアリング調査を行った。特に「2024年問題」、「環境意識と次世代環境車」、「安全に対する意識」、「物流DX」を重点項目とした。

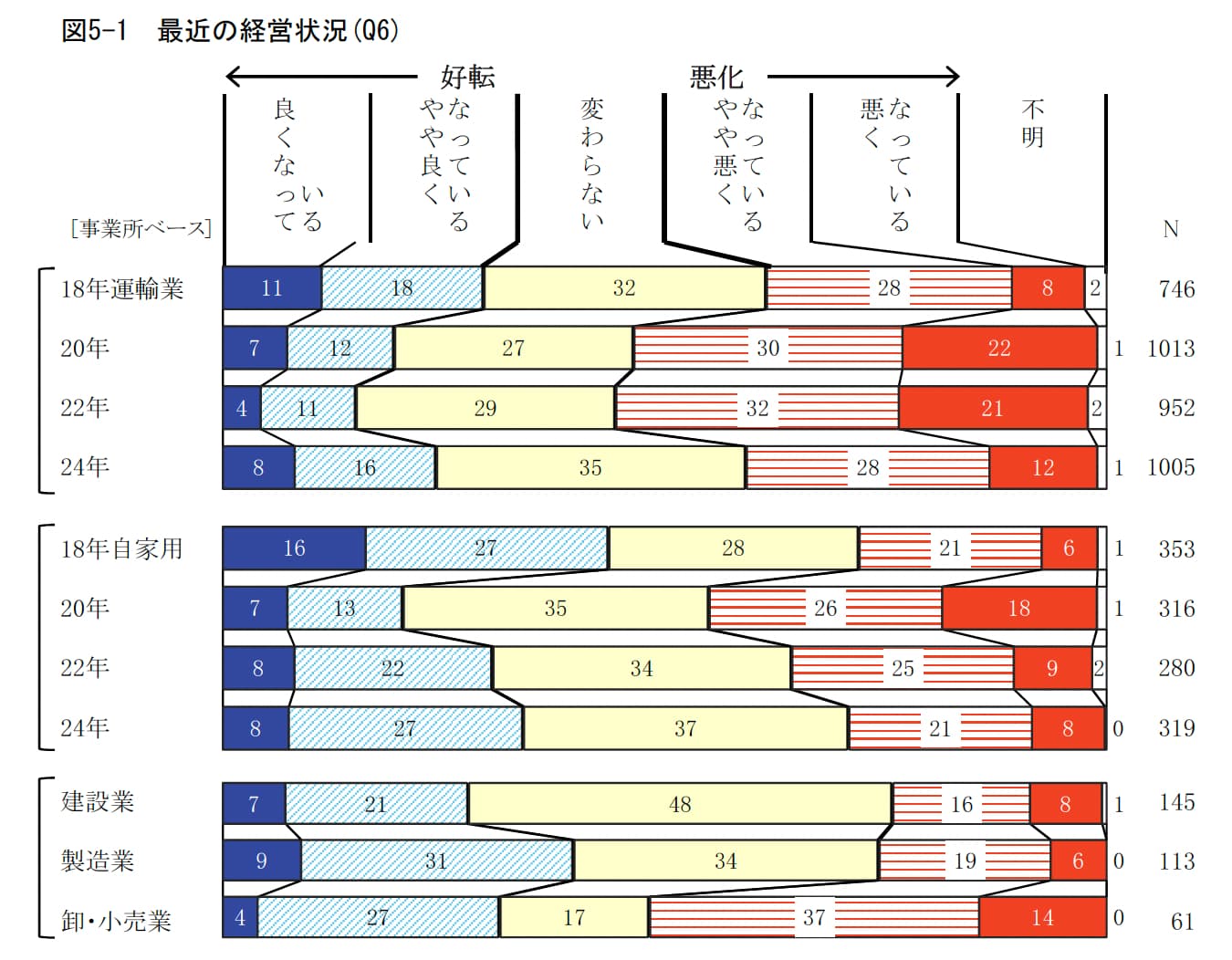

■経営状況:好転は少数派、エネルギー価格が圧迫

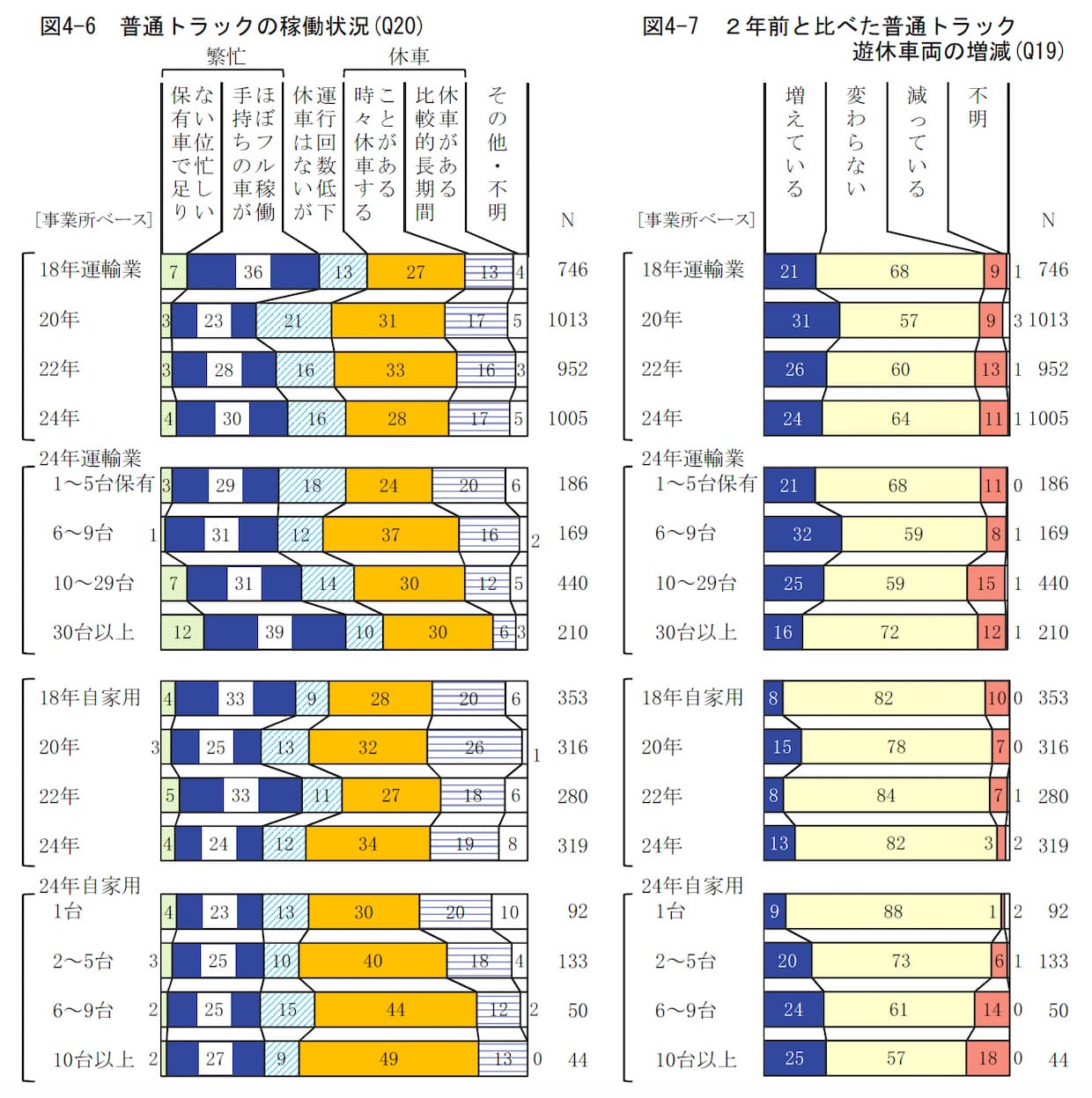

最近の経営状況が「好転」した事業所は、運輸業で前々回調査(20年度)15%から24%に増加、自家用は35%と増加傾向が続くが、全体の中では少数派。荷扱量水準(2年前比)は、運輸業で平均96.7%(前回93.0%)と増加し、18年水準に近づいたが、自家用は97.9%(同99.2%)と微減。トラック稼働状況が「繁忙」な割合は、運輸業で34%(同31%)に増えた一方、自家用は28%(同38%)に減少した。燃料費は経営上の課題として依然大きく、本格的な回復には至っていない様子がうかがえる。

■需要動向:輸送量減少も、一部でトラック購入意向高い

国内貨物輸送量は、21年度に一時回復後、22年度以降は減少傾向。トラック輸送量はトンキロベースでは増加が続いていたが、23年度は減少。普通トラックの新車販売台数は、22年に過去10年で最低となった後、23年、24年と回復。一方、保有台数は24年3月推計値で減少に転じた。運輸業の購入形態は「代替」が6割超。保有台数の増減や今後5年の購入意向は全体で大きな動きはないが、運輸業の大規模事業所や経営好調な事業所では購入意向が高い。

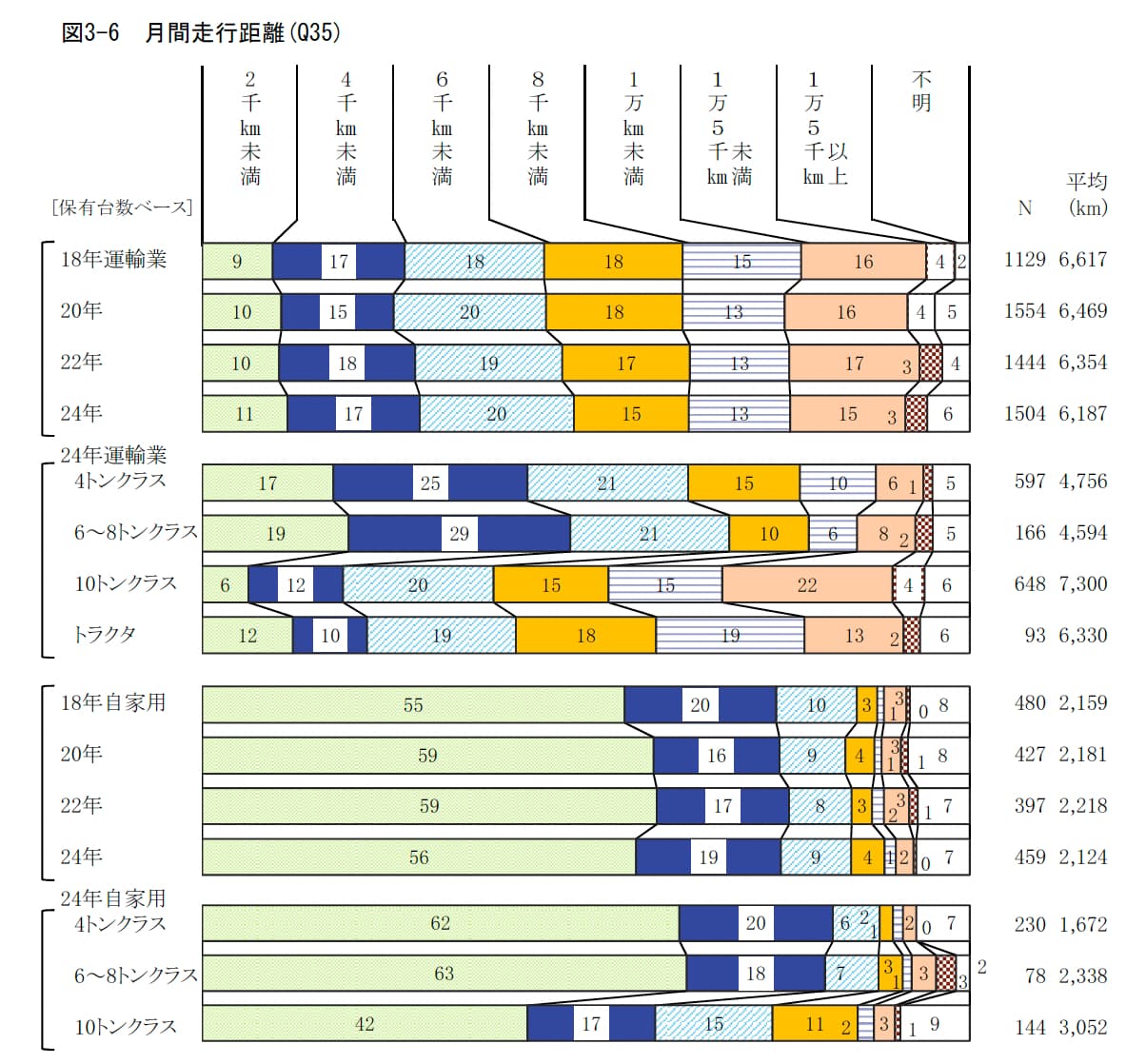

■2024年問題:ドライバー不足深刻化、運行距離は減少傾向

ドライバー不足感(「かなり」+「やや」)は、自家用で19%(前回21%)と微減したが、運輸業では45%(同39%)に増加し、切迫感が強まっている。運輸業では1回あたり平均運行距離と月間走行距離が減少傾向にあり、時間外労働上限規制の影響がうかがえる。高速道路利用距離割合は増加。対策として「荷主への運賃値上げ交渉」「高速道路利用増」「ドライバー給与引き上げ」が上位。10トンクラスの保有率増加や大型免許対応車の増車計画もあり、大型化による効率化も進む。一方で、荷主への要望は「運賃適正化」「荷待ち時間短縮」「運行時間帯最適化」が上位で、さらなる改善を求めている。

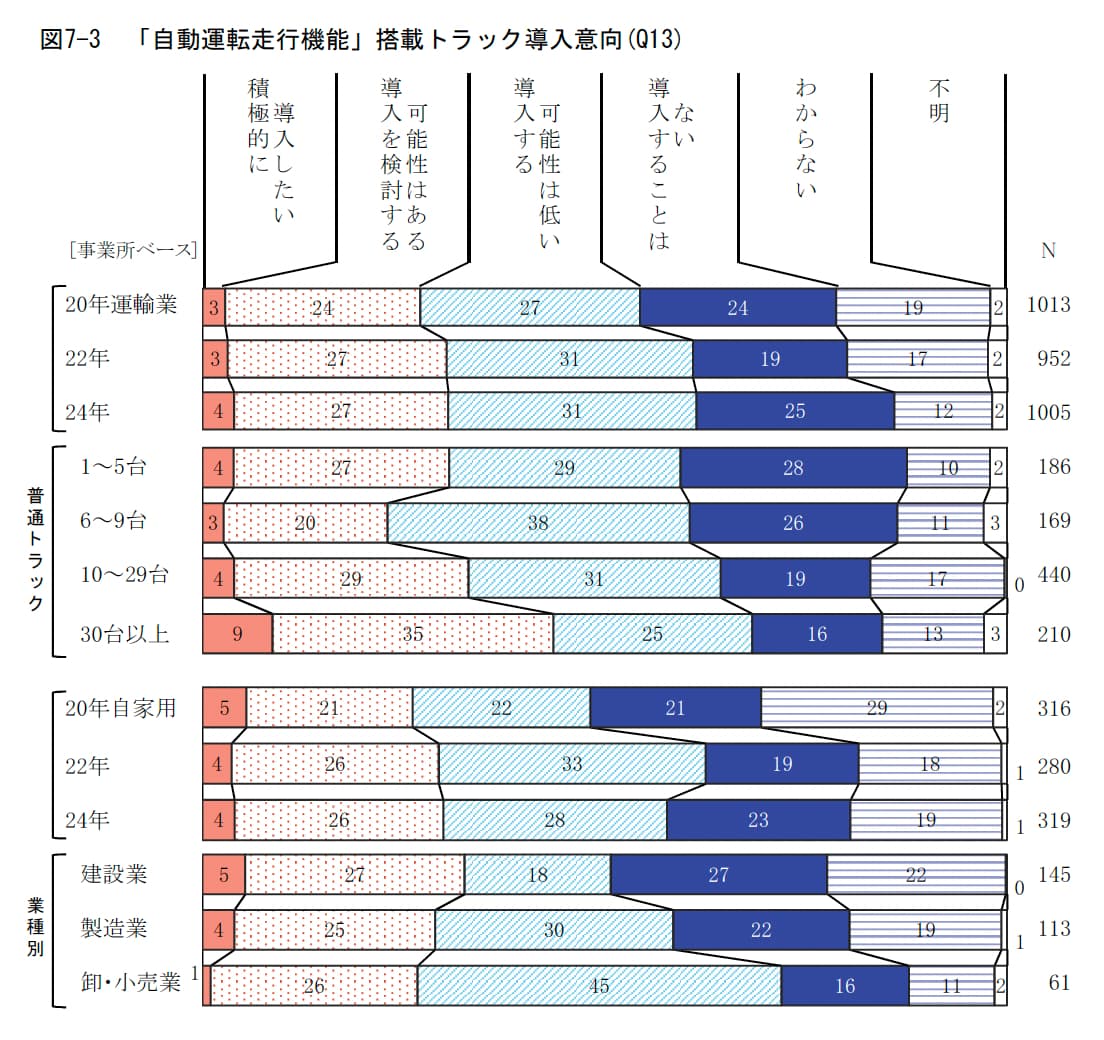

■環境・安全:低燃費車ニーズ、安全対策は進展

環境施策は「エコドライブ」「低燃費車の使用」が運輸業・自家用ともに上位。ハイブリッド車導入意向は、運輸業の中型トラックで2割弱と前回並み。自家用では導入時期がより具体化している。課題は「車両価格」「充電インフラ」「航続距離」「積載量・スペース」など。安全対策では、運輸業で「乗務前の酒気帯び確認」(9割)や対面点呼、健康管理が中心。自家用でも酒気帯び確認実施率が59%(同50%)に上昇。自動運転・隊列走行は「ドライバー不足解消」「事故減少」効果を認識しつつも、導入意向は3割程度で前回並み。

■物流DX:認識高まるも取り組みは限定的

物流DX(デジタルトランスフォーメーション)は、今後の取り組み予定としては認識が高まっている(運輸業24%、自家用18%)。しかし、実際の実施状況は「輸送業務関連ソフト・ハードのDX化」が運輸業で11%と低位。運行管理システム関連では「車両位置確認」が運輸業で4割弱導入されているが、求貨求車(配車マッチング)などは1割以下にとどまる。荷主との連携においてもDX関連の項目は低い。他の課題が優先され、本格的な取り組みには至っていない状況がうかがえる。

■荷主側も多角的な取り組み、連携強化へ

荷主企業4社へのヒアリングでは、各社が実情に応じ、ドライバー対応、ASN(事前出荷情報)活用、倉庫・現場管理、環境車導入など幅広い取り組みを進めていることが確認された。

2024年問題に対しては、ドライバーの労働時間管理や運賃改定への対応が進む。リードタイム短縮、待機時間削減、荷役作業改善といった商慣行の見直しや、ドライバーの労働環境改善にも積極的に取り組んでいる。共同輸配送、鉄道・船舶へのモーダルシフト、中継輸送なども活用。トラックメーカーに対しては、荷室形状改善、コンテナサイズ標準化、動態管理標準装備化などを要望する声があった。

物流DXでは、ASNによる検品レス化、倉庫内作業システム、入退場管理、動態管理などで効率化・見える化が進む。フィジカルインターネットなど最新動向を踏まえたトラックメーカーからの提案や、自動運転への期待も聞かれた。

環境対応では、EV(電気自動車)・FCV(燃料電池車)導入に加え、バッテリー技術、再生可能エネルギー利用、水素ステーション整備、リトレッドタイヤ利用など多岐にわたる。行政に対し、環境対応車種の拡充や、車両価格・インフラ整備への補助・支援を求める声もあった。

安全対策では、基本的な取り組みに加え、転落防止対応、アルコール検知・ロック機能、電子ミラーの標準装備化などが望まれている。特徴的なのは、3PLや同業他社、異業種、自治体など、幅広いステークホルダーとの連携が進んでいる点。物流が「商流を超えた関係性の構築」の契機となっている一方、連携拡大のための支援も必要とされている。

自工会は、調査結果を踏まえ、今後、物流最適化に向けた各ステークホルダーにおける更なる取り組みの加速が求められる、とまとめている。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com