フード公正取引委員会は12日、食品流通(フードサプライチェーン)における商慣行に関する実態調査報告書を公表した。報告書では、食品ロスの一因とされる納品期限に関する「3分の1ルール」などの商慣行が、取引上の地位が優越する発注者(小売業者や卸売業者)から納入業者(製造業者や卸売業者)に対して一方的に適用された場合、独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあると指摘。さらに、プライベートブランド(PB)商品の製造委託など特定条件下では、下請法違反となる可能性にも踏み込んだ。

食品ロスと不合理なコスト生む商慣行を調査

食品ロスと不合理なコスト生む商慣行を調査

今回の調査は、食品ロス削減とフードサプライチェーンにおける取引適正化を目的に、2024年9月から25年3月にかけて実施。飲食料品製造業者・卸売業者1万7000社へのウェブアンケート(有効回答4700社)、事業者団体や個別企業へのヒアリング(製造・卸72社、小売15社)などを行った。

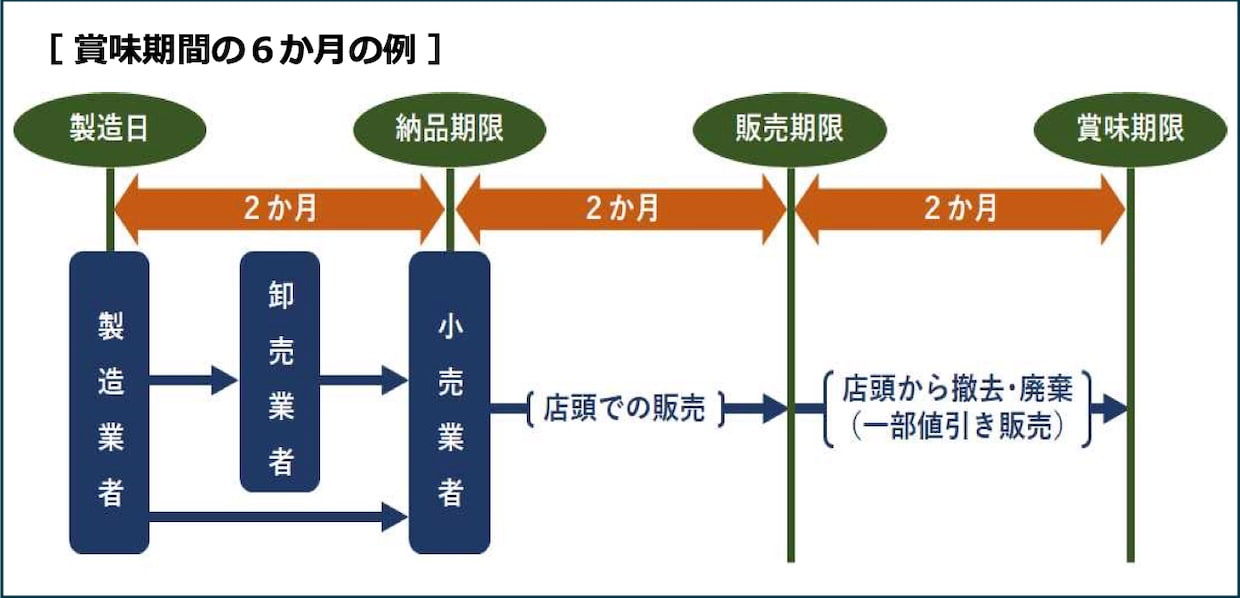

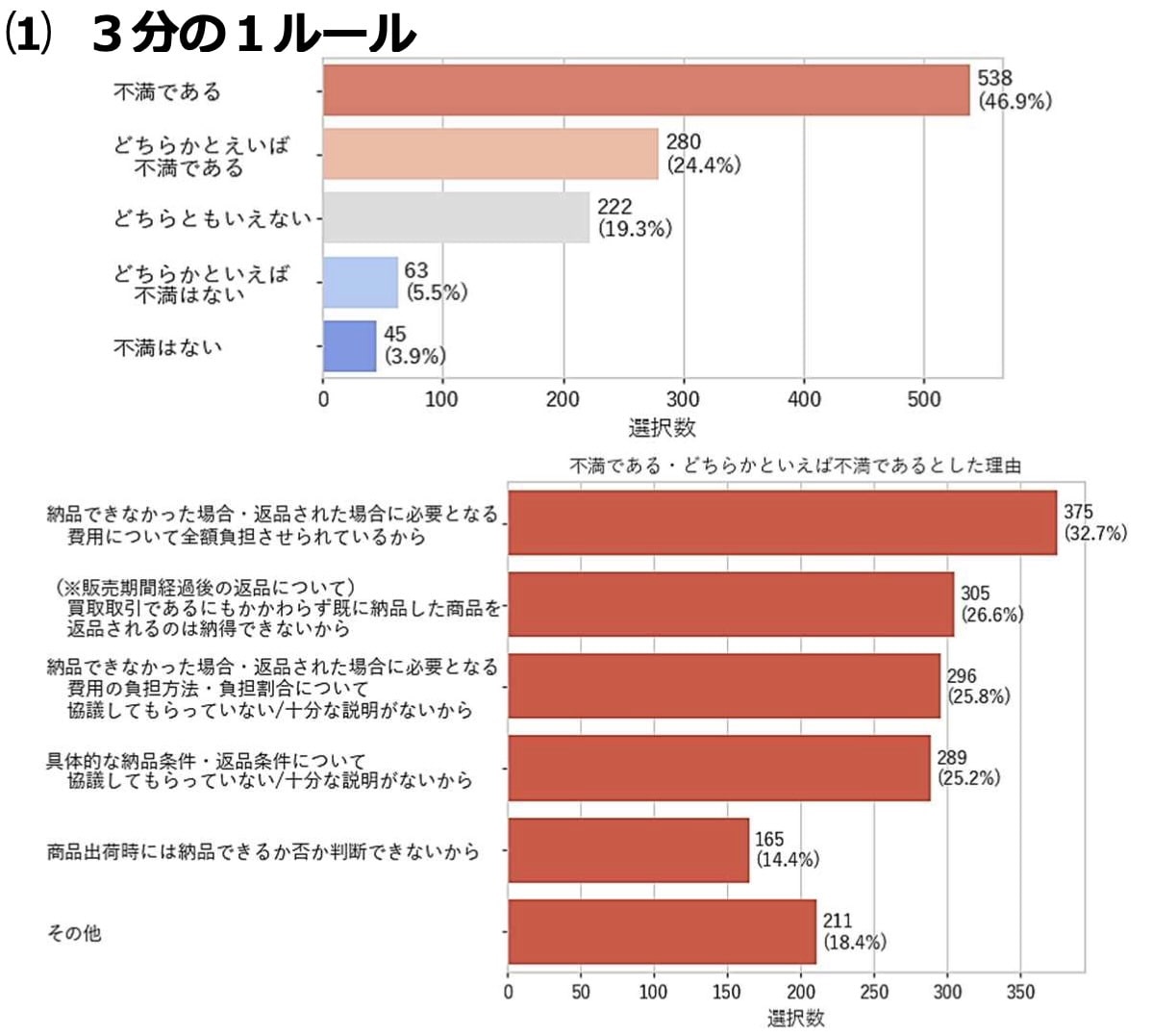

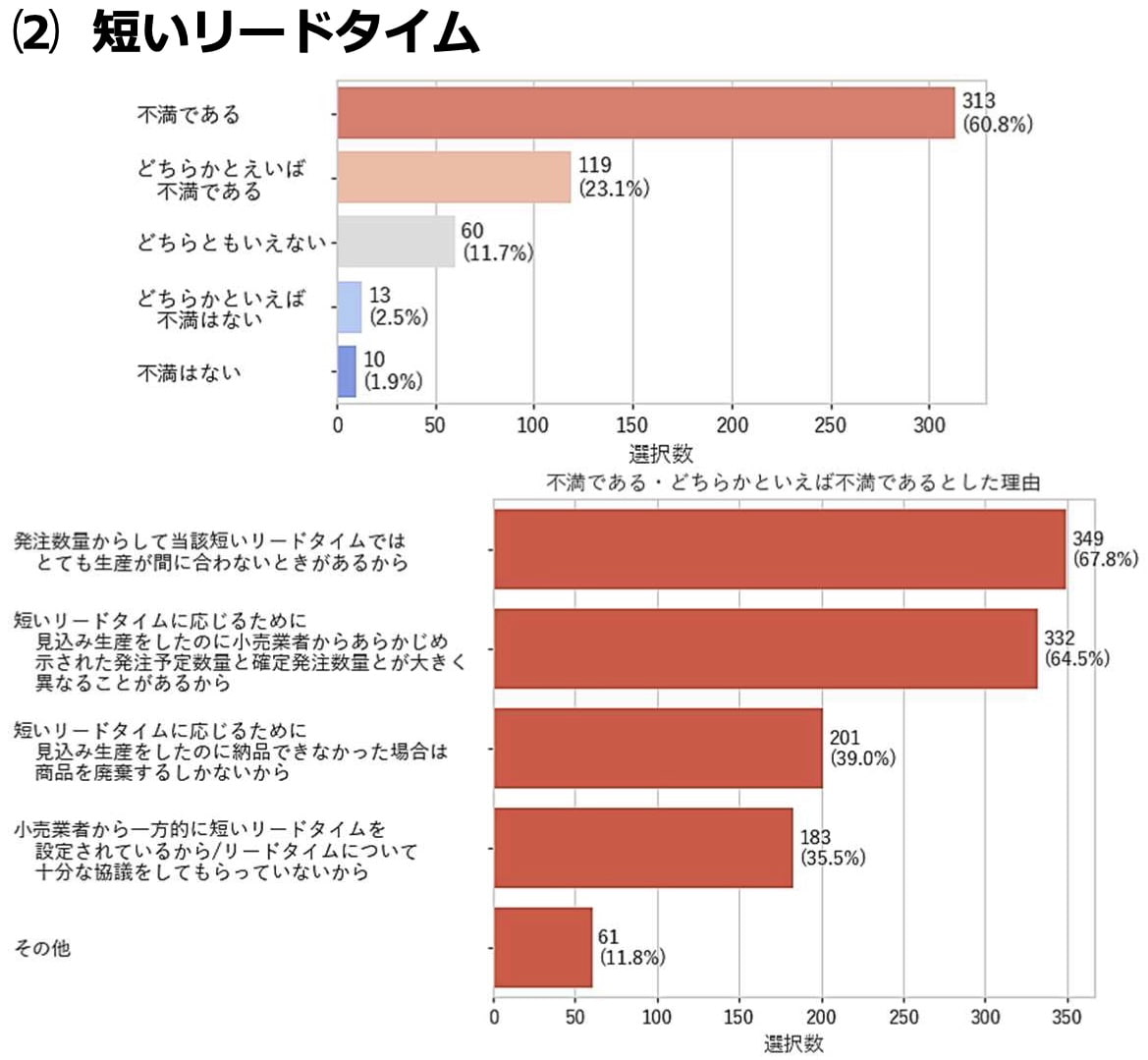

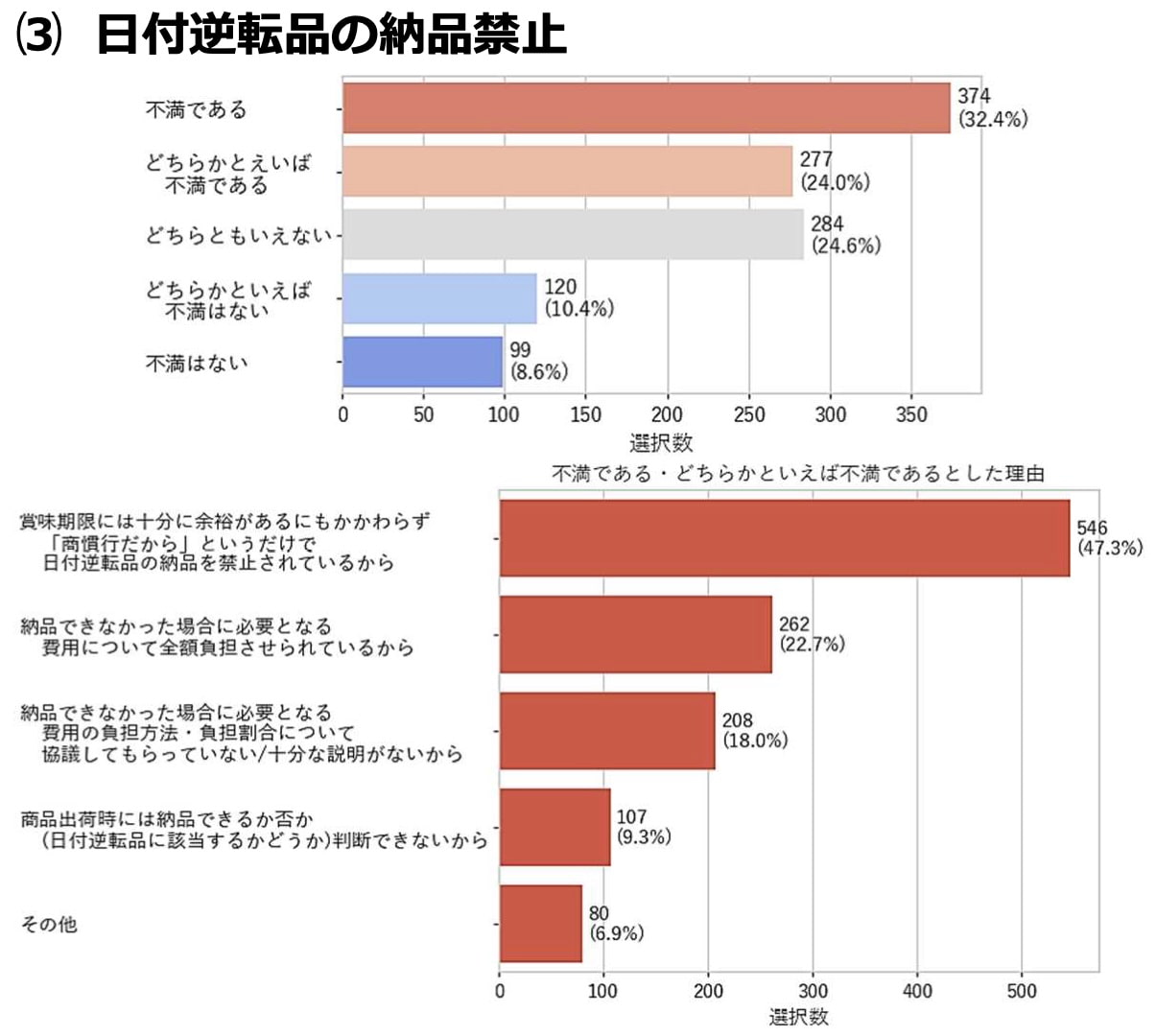

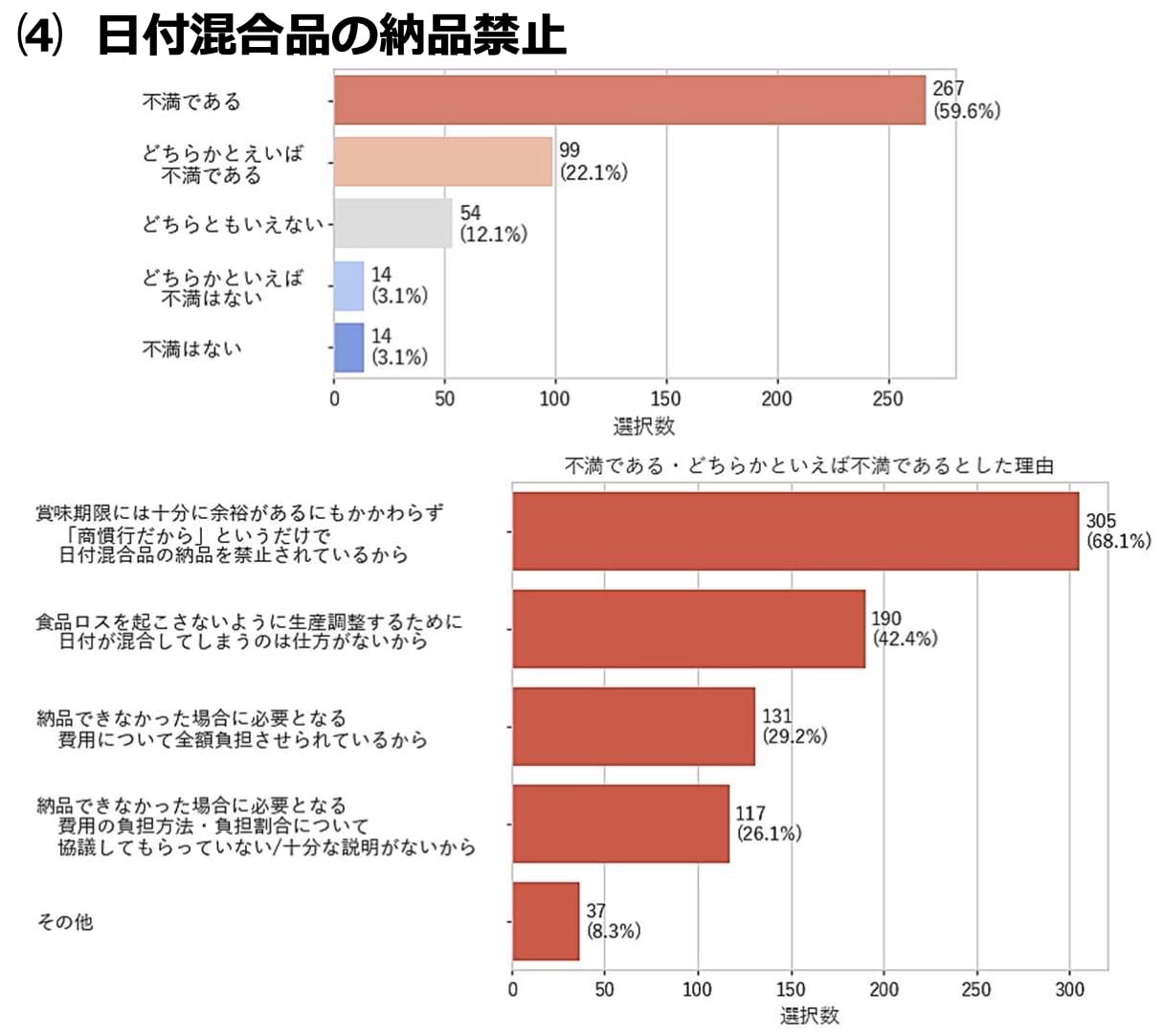

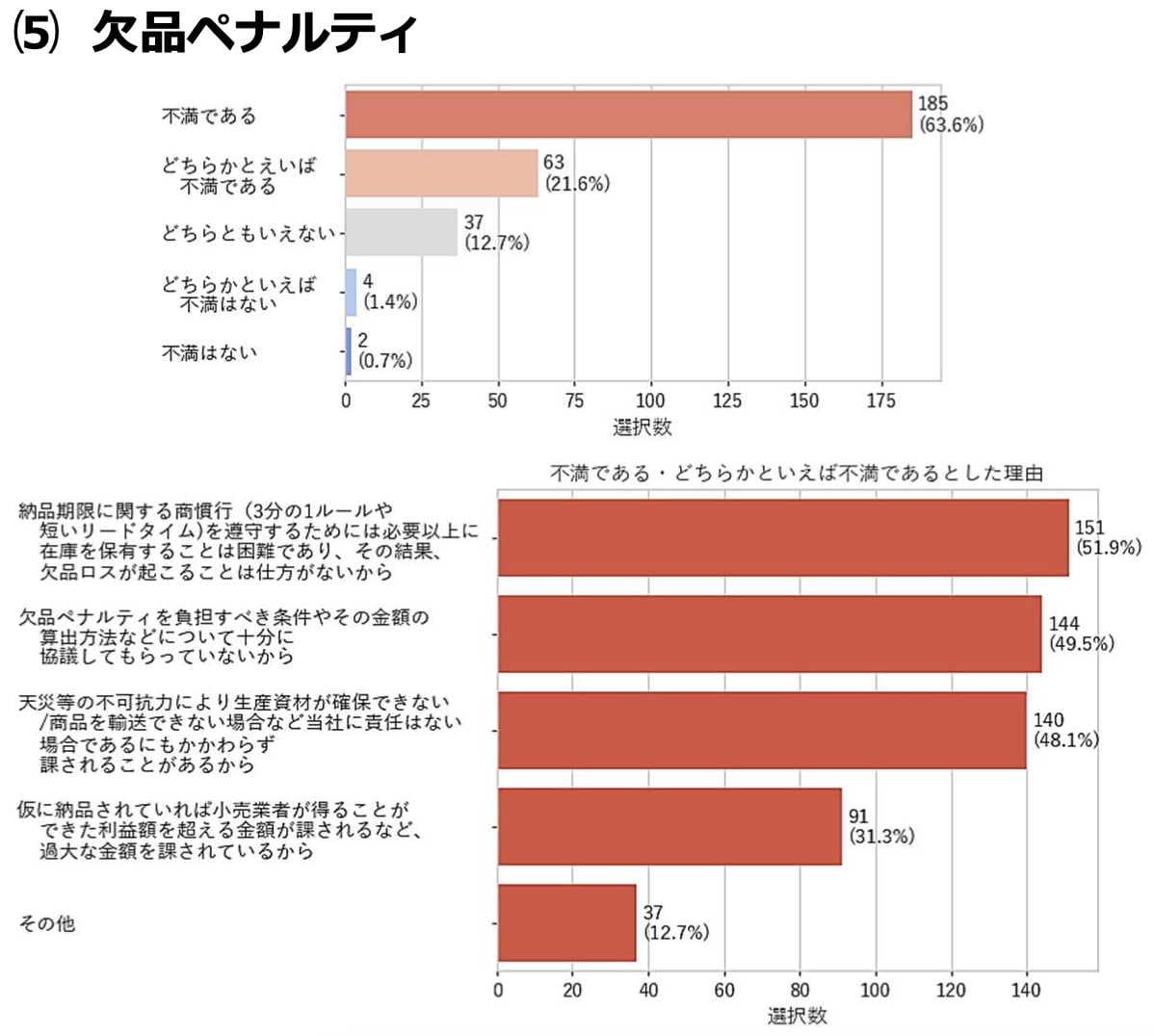

調査対象となったのは、食品ロスの発生にもつながるとされる主要な商慣行。具体的には、(1)製造日から賞味期限までを3等分し、最初の3分の1を納品期限とする「3分の1ルール」(2)見込み生産を前提とするような「短いリードタイム」での発注(3)既に納品した商品より1日でも古い賞味期限の商品の納品を認めない「日付逆転品の納品禁止」(4)賞味期限の異なる商品を混ぜて納品することを認めない「日付混合品の納品禁止」(5)発注数量未達の場合に理由を問わず補償金などを課す「欠品ペナルティ」の5つだ。

アンケートでは、これらの商慣行に対し、納入業者の多くが不満を抱いている実態が明らかになった。3分の1ルールには納入業者の71%が、「短いリードタイム」には84%が、「日付混合品の納品禁止」には82%が、「欠品ペナルティ」には85%が不満を表明した。不満の理由としては、一方的な条件設定、返品・廃棄費用の負担強要、協議不足などが多く挙げられた。

「3分の1ルール」など、優越的地位濫用のおそれ

「3分の1ルール」など、優越的地位濫用のおそれ

公取委は報告書で、これらの商慣行を背景とした発注者側の行為について、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたる可能性を指摘。共通の考え方として、発注者と納入業者間で十分な協議が行われ、納入業者が納得の上で合意していることが重要であり、たとえ事前に合意があっても、納入業者にあらかじめ計算できない不利益や合理的範囲を超える不利益を与える場合は問題となりうるとした。「正常な商慣習」とは公正な競争秩序の観点から是認されるものを指し、現存する慣習が直ちに正当化されるわけではない点も強調している。

3分の1ルールについては、納入業者から商品を購入する契約後に正当な理由なく受領を拒んだり、返品条件が不明確なまま返品したりする場合で、納入業者が今後の取引への影響を懸念して受け入れざるを得ない場合は、優越的地位の濫用として問題となるおそれがある。報告書では、製造業者の声として、「卸売業者の物流センターで在庫として滞留期間が生じ、卸売業者の管理ミスで小売業者への3分の1の納品期限が超過し、卸売業者が小売業者に納品できずに当社(製造業者)に返品してくることがある。この場合の輸送や廃棄に係る費用は当社持ちで、負担が大きい」といった事例が紹介された。

また、具体例として、製造業者と協議なく小売・卸間で納期を設定し一方的に通告する、天災など製造業者に責任のない理由での遅延を認めず受領拒否する、卸売業者が自社の管理ミスで小売への納品期限を超過した商品を製造業者に返品する、小売業者が買取商品を販売期間経過のみを理由に返品する、といったケースを挙げた。

「短いリードタイム」では、製造コスト増にもかかわらず著しく低い対価を一方的に要請する場合や、実質的な事前発注と認められる状況で原材料調達後に一方的に発注を取り消し費用を負担させない場合などが問題視される。これに関しても、「特売日の前日に発注数量が確定し、その翌日には納品しなければならないため、見込み生産を行うしかないが、必ずしも情報どおりの発注数量とはならないことから、生産調整は非常に難しく、欠品や余剰在庫が発生してしまい、どうしても生産コストが上がってしまう」という製造業者の声が報告書に盛り込まれた。

「日付逆転品・混合品の納品禁止」も、正当な理由なく受領拒否や返品を行えば同様に問題となる。日付逆転の原因が道路事情など納入業者に責任のない場合や、日付混合の原因が発注者のロット指定違反にある場合などは、正当な理由とはいえないとした。ヒアリングでは、「卸売業者から小売業者への納品の段階で日付逆転品が生じた場合など、卸売業者のミスであるにもかかわらず、卸売業者から当社(製造業者)に返品されることがある」という事例が報告された。

「欠品ペナルティ」では、ペナルティ額や算出根拠を十分協議せず一方的に定め、販売機会損失による利益相当額を超える額を負担させる場合や、天災など納入業者に責任のない欠品にペナルティを課す場合などが問題となるおそれがある。「欠品した理由が、当社(製造業者)では責任の取りようのない天災等の不可抗力による場合でも、欠品ペナルティが課されることがある」という声も紹介された。

PB製造委託などでは「下請法違反」の可能性も

PB製造委託などでは「下請法違反」の可能性も

さらに報告書は、これらの商慣行に基づく行為が、プライベートブランド(PB)商品の製造委託など、取引内容が下請法の適用対象となる場合には、同法違反に直結する可能性を強く示唆した。

下請法では、親事業者(発注者)による下請事業者(納入業者)に対する「受領拒否」や「不当な返品」、「不当な減額」などが禁止されている。

公取委は、3分の1ルールを理由に、まだ十分に賞味期限が残っている商品や、納入業者に責任のない理由で納品期限を経過した商品の受け取りを拒否したり、一度受け取った商品を返品したりする行為は、下請法上の「受領拒否」や「不当な返品」に該当しうるとの考えを示した。同様に、短いリードタイムを強要した結果生じた納入業者のコスト増を取引価格に反映せず実質的に対価を減額する行為や、不合理な欠品ペナルティを課して代金から差し引く行為は「不当な減額」に該当する可能性がある。

これらの指摘は、食品流通業界、特にPB商品を多く扱う大手小売業者や卸売業者の取引慣行に対し、下請法の観点からも強い警告を発したものと言える。

公取委、違反行為に厳正対処の方針

公取委、違反行為に厳正対処の方針

公取委は、今回の調査結果を踏まえ、違反行為の未然防止と取引適正化の観点から、報告書を公表するとともに、関係省庁と連携し、飲食料品業界への周知徹底を図るとしている。

フードサプライチェーンにおける取引実態は、物流の2024年問題や食品ロス削減への対応が求められる中で見直しの過渡期にあると分析。こうした状況下では、取引条件に関する当事者間の認識の齟齬が今後増える可能性も予想されるため、十分な協議と双方納得の上での取引が重要だと強調した。

公取委は、「今後とも、フードサプライチェーンにおける取引実態を注視し、独占禁止法上問題となるおそれのある行為等の把握に努めるとともに、違反行為に対して厳正に対処する」との方針を示しており、今後の食品流通業界における商慣行の見直しが加速する可能性がある。(編集部・鶴岡昇平)

■調査結果(各項目クリックで拡大)

■フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査報告書

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250512_foodsupplychain_houkokusyo.pdf

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com