話題運送業務に関わる立て続けの制度変更で、事業者にとっては対応に追われる日々が続く。昨年4月の改正改善基準告示、ことし4月の改正物効法の施行は、ドライバーの適正な働き方、適正な運送事業運営を問い直す契機となった。

行政処分も厳罰化され、ほんのちょっとの油断が事業継続を危うくするのはもちろん、運送業界全体への信頼が揺らぐ事態を招きかねない。

▲テレニシの米田浩二氏

点呼制度も、大きな変革期を迎えている。運行管理高度化と点呼制度の見直しは、深刻化するトラック運転手の不足、運行管理者の不足への対応策となることを期待しての制度変更であり、運送事業者の業務改善を後押しするものだ。IT点呼や遠隔点呼など、運送事業者それぞれに最適な点呼を選択することは、これからどんな形で事業を継続していくのか、どんな事業者になりたいのかの決意表明でもある。

ただ、「こうした制度変更があること、利用できることを、運送事業者自身が、まだまだ理解できていないのが残念。まずは点呼制度の最新情報を更新し、自社の課題解決に利用できないか検証してほしい」とテレニシ法人事業本部ソリューション営業一部西日本営業4課課長の米田浩二氏はいう。

IT点呼キーパー活用で、運行管理者の業務環境改善を

IT点呼キーパー活用で、運行管理者の業務環境改善を

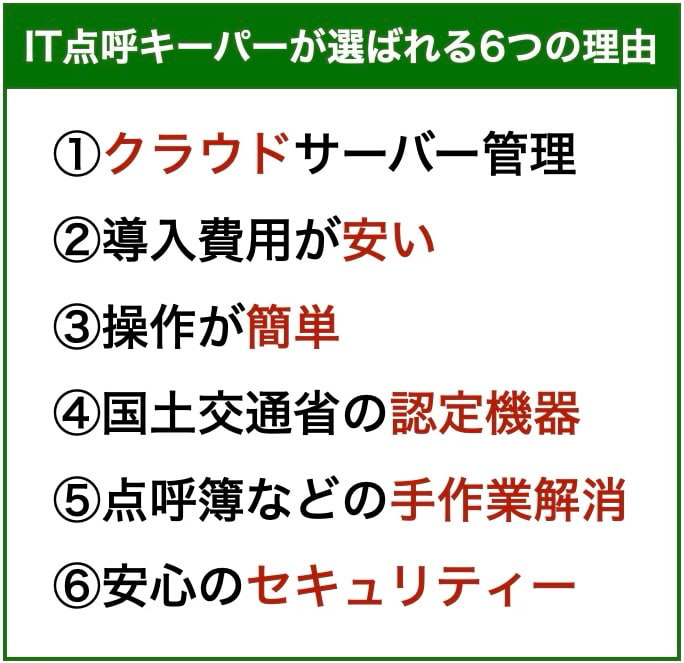

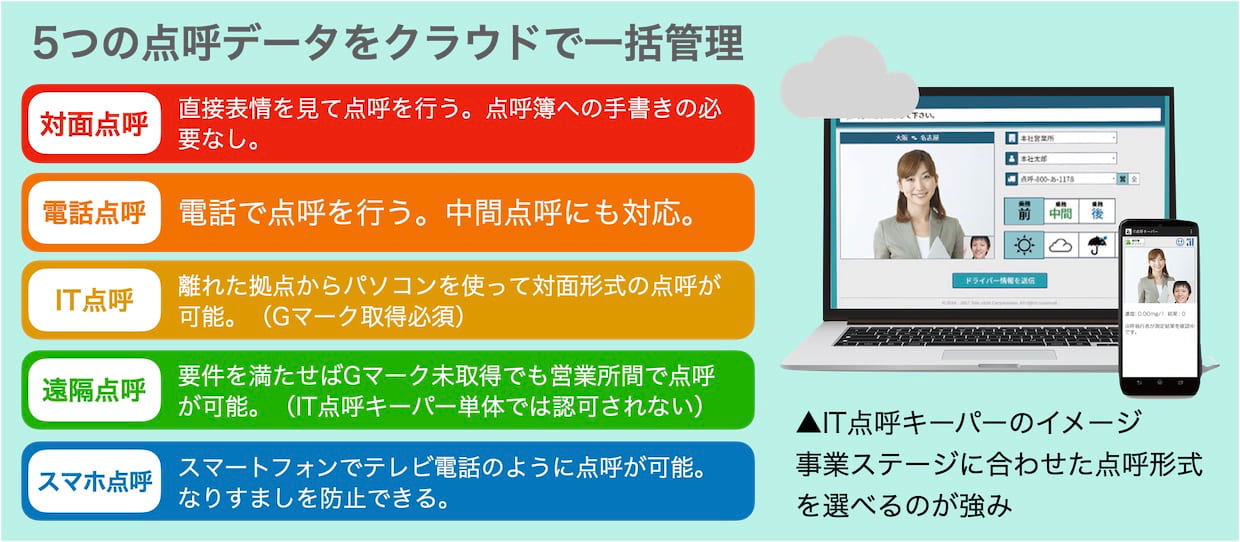

テレニシが提供する「IT点呼キーパー」は、点呼制度の変化に対応し、運送事業者それぞれに最適な点呼運用をサポートしてきた。優良安全運送者のGマーク認定事業者に認められるIT点呼に対応し、対面ではなくパソコン上でインターネットによる遠隔での点呼運用を可能としている。富士キメラ総研の調査「業種別IT投資/デジタルソリューション市場 2024年版」では、緑ナンバー向けデジタル点呼部門のシェア1位と評価され、昨年時点での導入拠点実績数は2800社、8000拠点以上に上るなど、数多くの運送事業の効率化を後押ししている。

IT点呼キーパーは、22年から本格運用が始まった同一事業者内の「遠隔点呼」にも対応。IT点呼キーパーに加えて、必要な機器や施設環境を整えて運用ルールを順守、実施を届け出ることで、Gマーク認定がなくても対面以外での遠隔点呼運用が可能となる。

遠隔点呼を受けられる場所も、別営業所や車庫だけでなく、宿泊地や車両、待合所などが認められるようになった。より柔軟な点呼運用に応える制度の変更は、政府もその積極的な活用を期待しているからだ。運行管理・点呼業務に課題を抱える事業者にとっては、IT点呼キーパーなどで新たな点呼制度をフル活用することこそが、社会的な要請に応えることなのである。

遠隔点呼運用で、運送事業者はどんな課題を解決できるのか

遠隔点呼運用で、運送事業者はどんな課題を解決できるのか

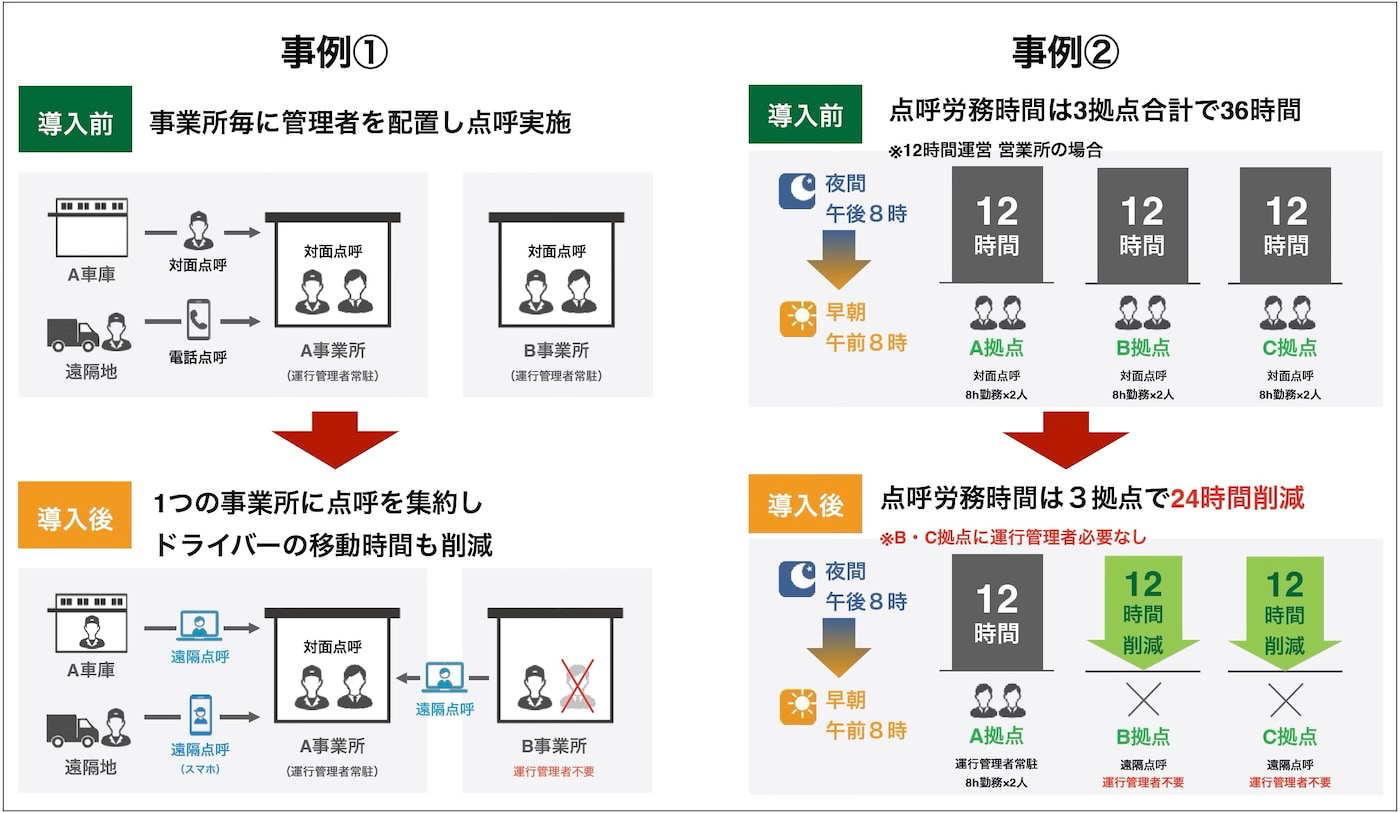

運行管理者の確保に悩む事業者、運行管理者の労働環境の改善を課題とする事業者にとっては、遠隔点呼の運用が有効な解決策となるだろう。「遠隔点呼を運用できれば、1人の運行管理者で、複数の営業所や遠隔地での点呼を実施でき、運行管理者を営業所ごとに配置したり、点呼のために複数の運行管理者を長時間待機させておく必要もなくなる。深夜、早朝、休日の点呼執行者のシフト調整の柔軟性も高まり、点呼を受けるためだけのドライバーの運転時間や移動時間の削減、人件費の削減にもつながる」(米田氏)

また、IT点呼キーパーで、紙ベースによる点呼記録の管理をデータ管理へと転換することで、煩雑な管理業務を劇的に効率化できる。米田氏は、「いまだに点呼記録を紙管理している事業者は多いが、人手不足や管理の厳格化などで運行管理者にかかる負荷が増し、監査時にすばやく正確な資料を提出することも難しくなっている」と指摘。IT点呼キーパーで負荷の大きいアナログ作業をなくし、点呼状況の可視化で、より安全や健康管理に注力できることが、運行管理者の働き方改革のスタート地点だと訴える。

総合クラウド型点呼システムであるIT点呼キーパーは、対面点呼、IT点呼、遠隔点呼などを一括管理でき、点呼データも、クラウド上で即時確認、抽出することが可能である。もちろん、クラウド上にデータを保管するので、これまでの紙の点呼管理簿を整理、保管するための作業やスペースも必要ない。

記載ミスのない正確な情報を記録できることは、運転手の体調変化などよりきめ細やかな健康管理にも役立つ。各種アルコール検知器と連携する測定機能のほか、血圧測定器や体温計・体表温計などとの連携で、より高い精度で運転手の健康に起因する事故防止を実現することもできる。

システムを介する点呼に不安を感じる事業者もいるかもしれない。ドライバーと直接顔を合わせること、潤滑なコミュニケーション体制の維持は大切だが、それが運行管理者と運転手の拘束時間延長につながるようであれば、安全の取り組みとしては逆効果となりかねない。「むしろ、システムを介することで、ごまかしや忖度のない厳密な管理ができる」と、米田氏は語る。

遠隔だからこそ、運転手の健康状態を正確に把握できるシステムはどれなのか、機械操作の苦手な運転手も簡単に操作できる機器はどれかなど、あらためて現場の立場で点呼運用を考えるはず。そのこと自体が、働き方と業務改革実現の推進力ともなるだろう。

制度変更をキャッチアップし、運送業の課題を解決するIT点呼キーパー

制度変更をキャッチアップし、運送業の課題を解決するIT点呼キーパー

遠隔点呼は、これまでの同一事業者間だけではなく、異なる事業者間の遠隔点呼の本格運用が始まる。事業者間遠隔点呼によって、点呼業務の受託・委託が可能となり、運送事業のあり方自体が見直されるかもしれない。また、特に運行管理者不足が深刻な地方の事業者は、地域の事業者同士で連携して点呼体制を構築できるようになる。共同配送など、点呼以外の業務でも労働力不足を補うような協働の実現、地方運送業の経営強化も期待できる。

さらに、点呼執行を専用機器やロボットが代行する自動点呼の運用見直しも急ピッチで進む。業務後の自動点呼が実現し、業務前の自動点呼の本格運用も始まる。業務前後の自動点呼が運用できれば、運行管理の負担軽減効果も大きい。業務前自動点呼では、使用認定機器に求められる要件も、安全確保に向けたより厳しい規定を満たすことが必要となるが、「テレニシでは現在、自動点呼においても十分な安全を確保できるように、細部まで機能を突き詰めた点呼機器の最終完成形を検証している」(米田氏)という。

6月12日には、代表的な運行管理・点呼機器ベンダーが集まってのセミナー開催が予定されており、運行管理高度化の最新動向やその備え、それによって物流業界がどう変化するのかが議論される。各社のソリューションを紹介する機会も設けられるので、テレニシからの新たな発表も期待できそうだ。

最終目標「飲酒事故ゼロ」へ、ゴールのない安全への取り組みをけん引

最終目標「飲酒事故ゼロ」へ、ゴールのない安全への取り組みをけん引

ITツール導入が前提となる新たな点呼運用は、ただ点呼業務の効率化のためではなく、安全指導や健康管理の精度を高めるためのもの。安全のための投資と運用に取り組める事業者だけが、今後の運送業界の担い手となるはずだ。そのための助成金の活用なども健全で前向きな取り組みの1つ。厳正な運行管理体制を構築することは、ほかの事業者との差別化にもなるだろう。

米田氏は、「運送業務のわずらわしさはテクノロジーで解決できる」という。それは、業務量の拡大や人手不足を理由に、安全への取り組みが疎かになってはいけないというメッセージでもある。IT点呼キーパーの点呼機器としての基本性能はもちろん、ドライバーにとっての使いやすさを重視した操作性のこだわり、勤怠管理システムやデジタコとの連携による見える化領域の拡大、導入後のサポート体制の整備なども、同社の商品理念である「世の中から飲酒運転をなくしたい」という最終目標へとつながる。

IT点呼キーパーが実現する運送業務の効率化は、安全対策で足りないものはないか、もっとできることはないかを検証し、さらにもう一歩前進させるためのものであることを忘れてはいけない。