話題トラック運送業界ではドライバー不足や長時間労働の是正、業務の効率化といった課題に直面しており、その対応策の1つとして「運行管理の一元化」に注目が集まっている。これまで各営業所に分散していた運行管理業務を、特定の営業所に集約し、より効率的かつ柔軟な体制を構築するという取り組みだ。

一方で、制度の運用に伴う現場での課題や、安全性との両立といった懸念も浮上しており、国土交通省は段階的な実証実験を通じてその有効性を検証しようとしている。本記事では、運行管理一元化の制度概要、法令改正の背景、現場の課題、今後のスケジュールを解説する。

複数営業所の運行管理業務を兼任

複数営業所の運行管理業務を兼任

運行管理の一元化とは、トラック運送事業者が複数の営業所で分散して展開してきた運行管理業務を、特定の営業所(以下「集約営業所」)に集約して実施できるようにするものだ。この制度の導入で運行管理の効率化や業務の平準化、運行管理者の負担軽減が期待されている。

ただし、一元化には一定の条件が課されており、事業種別ごとに実施しなければならない。たとえば、トラック、バス、タクシーなど、それぞれの事業ごとに集約する必要がある。さらに、集約営業所だけでなく、被集約営業所にも一定数の運行管理者を選任する義務が生じる。これは、緊急時や通信障害などの不測の事態に備え、最低限の運行管理機能を各営業所に保持させることが目的だ。

背景には、トラックドライバーの不足、長時間労働の是正、そしてデジタル技術の進展といった社会的要請がある。国交省は、運行管理業務の高度化と効率化を同時に進めるべく、情報通信技術(ICT)の活用を積極的に後押ししており、遠隔点呼やデジタルによる運行指示といった新しい運行管理手法の検証と制度化を進めている。

また、厚生労働省も連動して「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を改正しており、24年4月より拘束時間や休息時間の見直しが実施された。これらの制度改正は、運行管理のあり方にも影響を与えており、一元化の流れをさらに加速させる基盤となっている。

一元化で余儀なくされる管理者の選任増

一元化で余儀なくされる管理者の選任増

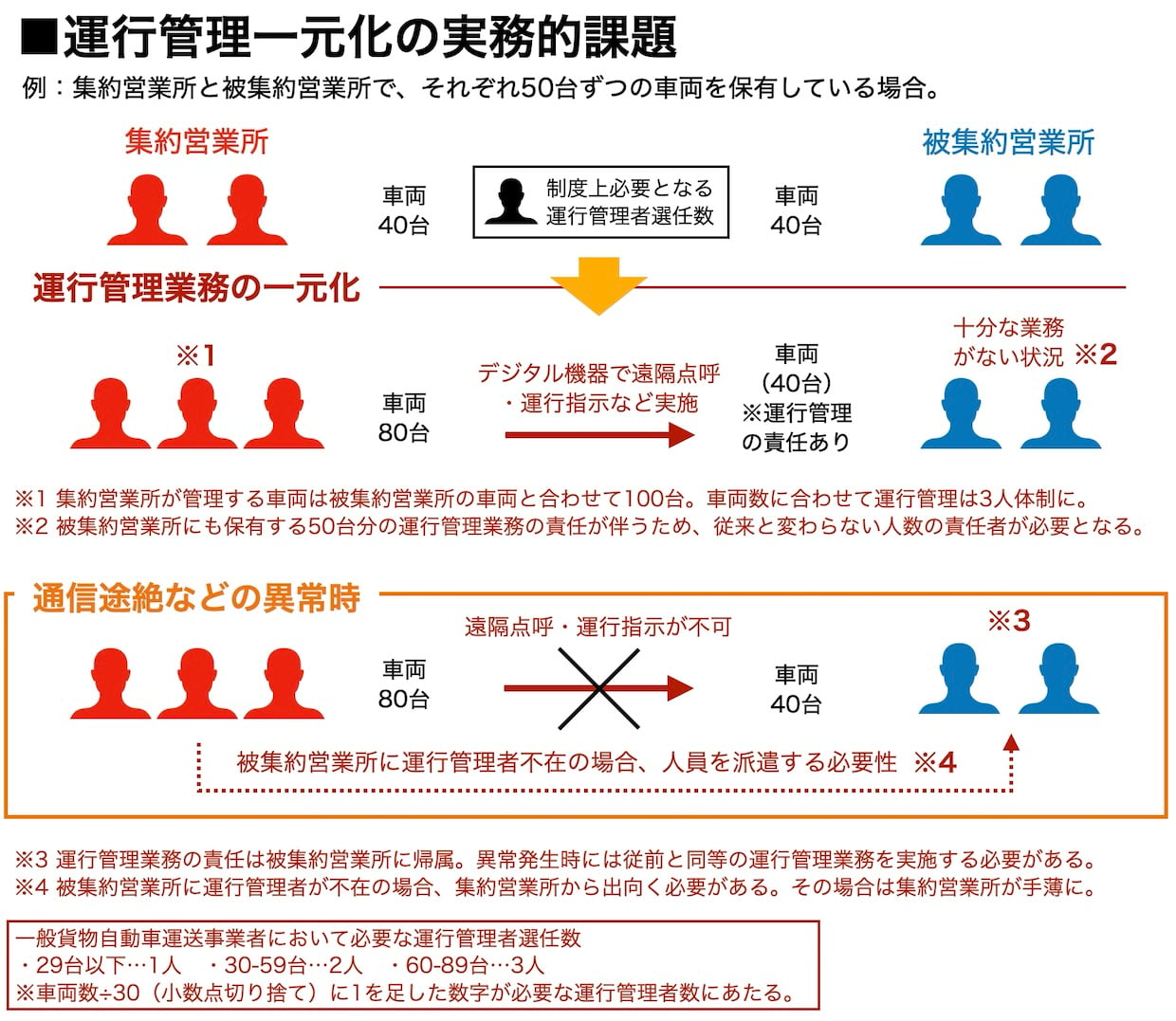

一元化の推進にあたっては、いくつかの実務的課題が浮き彫りになっている。まず、集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、集約営業者が管理する事業用自動車の総数に加え、対象となる被集約営業所が管理する事業用自動車の総数を足し合わせた数に必要な人数となっている。さらに、被集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、被集約営業所が管理する事業用自動車の台数に応じた人数と規定されており、一元化すると全体としての運行管理者の選任数が増えてしまうといった問題がある。

一方、通常時の課題として、遠隔による点呼や運行指示の普及により、被集約営業所の運行管理者に十分な業務がなく、人的資源が有効活用されていないことが挙げられる。また、制度上は責任が被集約営業所の運行管理者にあるため、実際に業務を担っていなくても責任だけが残るという不合理な構造も問題視されているのも事実だ。

異常発生時の対応も大きな課題と言えるだろう。たとえば、通信障害や災害発生時には、遠隔点呼や運行指示が機能しなくなる恐れがあり、その際は集約営業所から被集約営業所に運行管理者を派遣しなければならない。しかし、移動に要する時間や集約側の人員体制への影響も大きく、現実的な対応力が問われている。

ルール改正は26年春以降の見通し

ルール改正は26年春以降の見通し

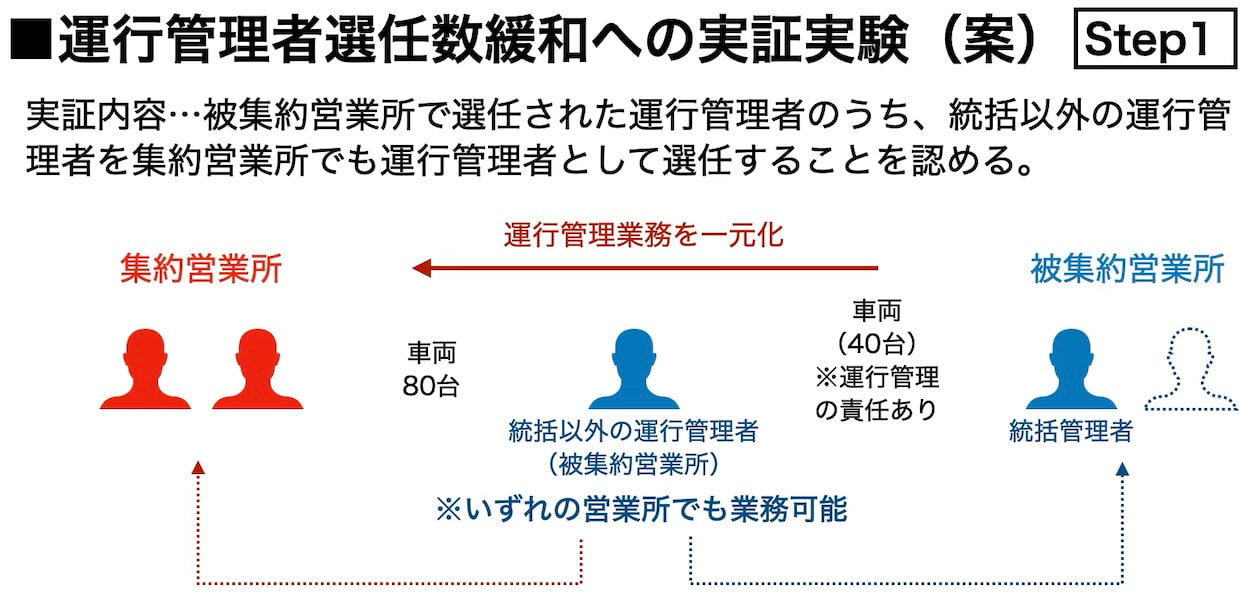

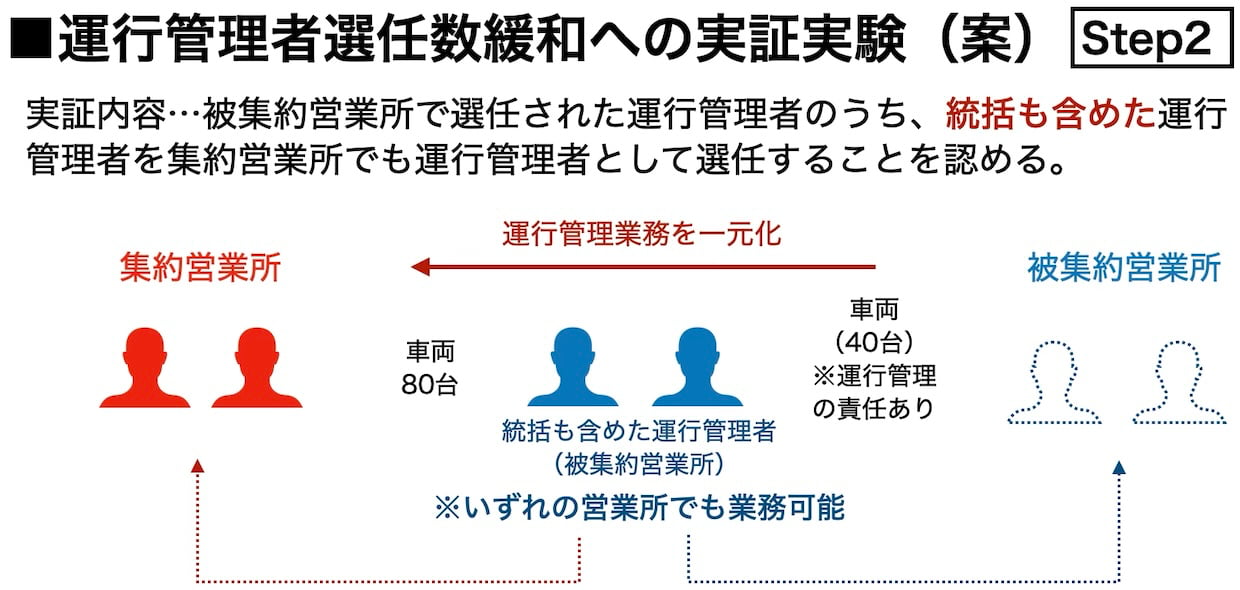

こうしたさまざまな課題に対処するため、国交省では現在、「運行管理高度化ワーキンググループ(WG)」を通じて、実証実験を通じた検証や制度設計に着手している。25年3月から26年3月にかけて実証実験の第1フェーズ(Step1)、第2フェーズ(Step2)を展開し、たとえば、被集約営業所に運行管理補助者を配置することで、柔軟な管理体制を構築できるかどうかなど、運行管理者の兼任を制度的に明確化する一方で、業務過多とならないような配慮が可能かどうか、などを確認していく。

WGでは、それと並行するかたちで要件や制度化案の検討も進める。実証実験やワーキンググループでの議論の結果、安全性や実効性を確認できれば、運行管理者の選任数の緩和など、トラック運送事業者の要望に沿った関係法令(告示などを含む)の改正が26年春頃には実現するだろう。

慢性的な人材不足に直面しているトラック運送業界では、限られた人材を有効活用する手段として一元化の制度が有効に機能するはずだ。これらの効果は、安全性を前提とした制度設計が整えば、業界全体の持続可能性を高める大きなカギとなるだろう。