話題2024年問題への対応が本格化するなか、物流業界では運行管理のあり方が大きく変わろうとしている。事業者間遠隔点呼や業務前自動点呼に関する改正告示がことし4月30日に公布、即日施行された。これらの動きは、運行管理者の負担軽減や業務効率化に繋がる一方で、新たな課題も生じさせかねない。その一つが「日常点検の形骸化」だ。

点呼時の重要な確認事項である車両の日常点検。これが、遠隔や自動化の流れのなかで、おざなりになってしまうのではないか──。そんな懸念に対し、運送業向けシステム開発の老舗であるタイガー(東京都千代田区)は、スマートフォンを活用した日常点検サービス「スマトラ」を5月8日にリリースし、運行管理の高度化・一元化時代における新たな点検管理のあり方を提案する。

運行管理高度化の光と影 – 浮き彫りになる日常点検の課題

運行管理高度化の光と影 – 浮き彫りになる日常点検の課題

国土交通省の資料によれば、事業者間遠隔点呼は先行実施企業の中で2万3000回以上実施され、特に業務前点呼での活用が進んでいる。業務前自動点呼の先行実施も400以上の運送事業者で進んでおり、その多くが点呼執行者の労働時間削減や点呼の確実性向上を目的としている。さらに、運行管理業務の一元化に伴う運行管理者選任数の緩和に関する実証実験も検討されており、将来的には営業所に必ずしも運行管理者が常駐しない体制も現実味を帯びてくる。

▲タイガーの成澤正照取締役

これらの動きは、人材不足に悩む物流業界にとって朗報である一方、タイガーの成澤正照取締役は「非対面点呼で、ドライバーが紙の点検記録を画面越しに見せて『はい、やりました』では、確認が形骸化する恐れがある」と警鐘を鳴らす。

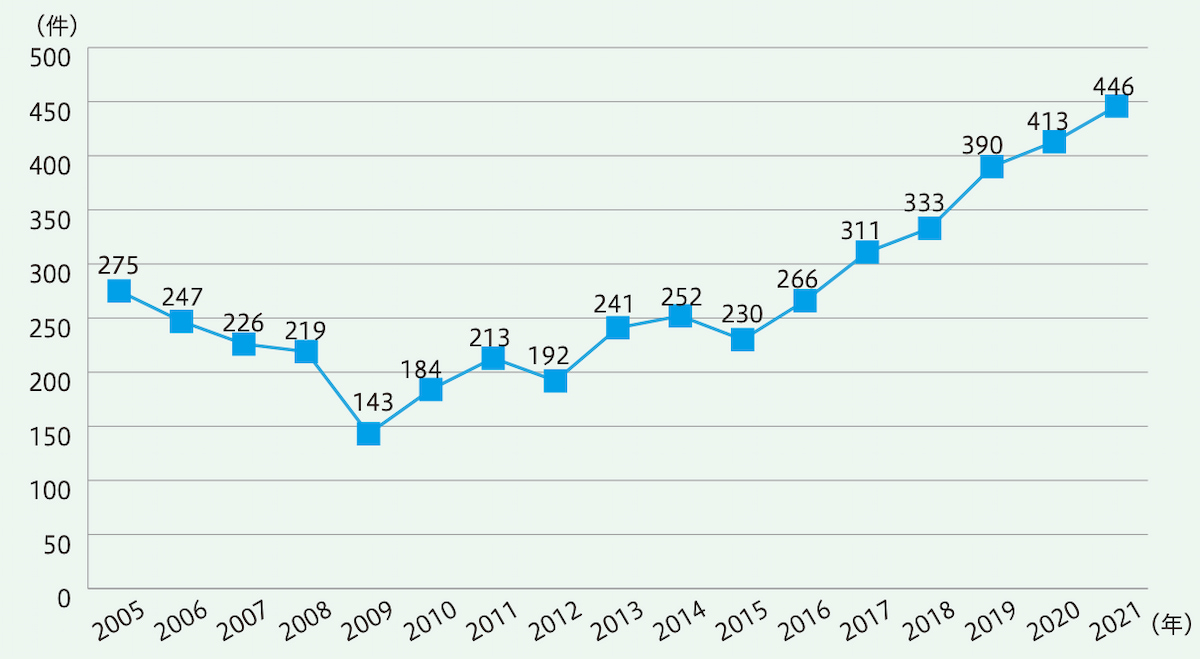

実際、22年には高速道路上での貨物自動車の故障が3.7万件(1日100件以上)発生し、点検整備に起因する事故も10年で倍増した。日常点検の不備は、単なる法令違反ではなく、重大な社会的リスクなのだ。

「運行管理者の業務は多岐にわたり、既にパンク状態。その上、遠隔地や複数営業所の車両状態まで正確に把握するのは至難の業。一元化が進めばなおさらだ」と成澤氏は指摘する。

「みえる点検、まもる未来」スマトラが日常点検をDXする

「みえる点検、まもる未来」スマトラが日常点検をDXする

こうした課題に対し、タイガーが市場に投入したのが「スマトラ」だ。そのコンセプトは「みえる点検、まもる未来」。紙ベースの運用では見えにくかった点検の実態をデジタル化し、ドライバーの安全、会社の信用、そして車両の寿命を守ることを目指す。

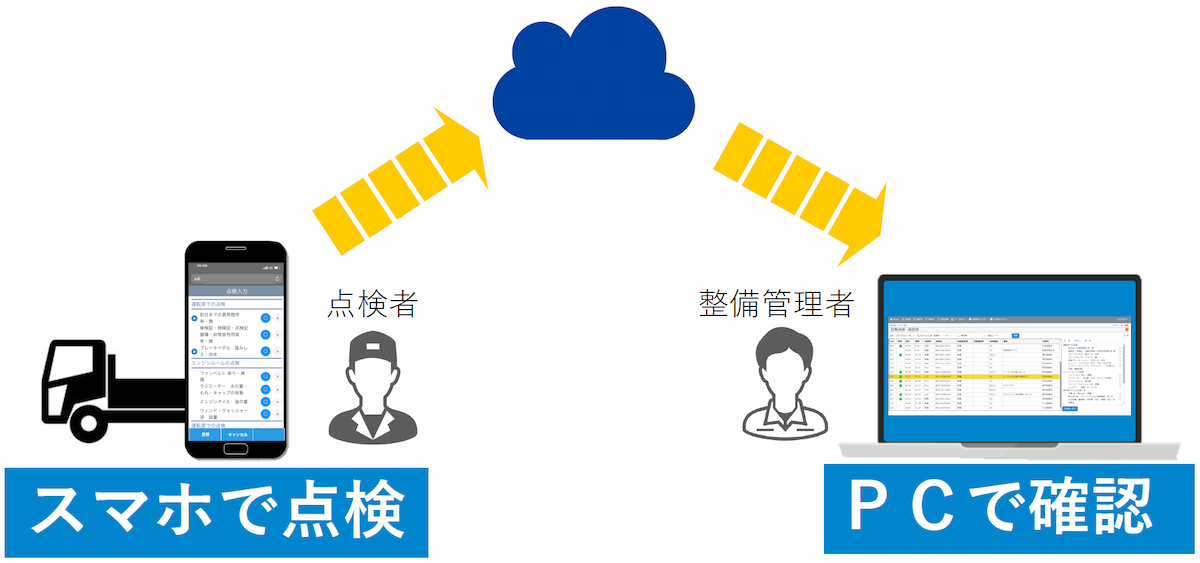

「スマトラ」は、スマートフォンやタブレットのブラウザで動作するクラウドサービスで、特別なアプリのインストールは不要だ。ドライバーは、自身のスマートフォンなどで、車両・車種ごとに設定された点検項目(週次・月次点検項目も設定可能)に従って、簡単かつ確実に日常点検を実施し、その結果をリアルタイムで管理者に報告できる。

「スマトラ」は、スマートフォンやタブレットのブラウザで動作するクラウドサービスで、特別なアプリのインストールは不要だ。ドライバーは、自身のスマートフォンなどで、車両・車種ごとに設定された点検項目(週次・月次点検項目も設定可能)に従って、簡単かつ確実に日常点検を実施し、その結果をリアルタイムで管理者に報告できる。

「従来、紙の点検表では、チェック漏れや記録の不備が起こりがちだった。また、管理者は点検が適切に行われているか把握しにくかった」と、成澤氏は語る。「スマトラでは、点検項目が明確に表示され、入力漏れも防ぎやすい。そして何より、点検結果だけでなく、点検にかかった時間も記録される。これにより、管理者は点検が形骸化していないか、適切に実施されているかを客観的に把握できる」。

さらに、スマトラは日常点検の質を向上させるための特長的な機能を備えている。例えば、各点検項目の正しい確認方法を動画で解説する機能は、経験の浅いドライバーでも確実に点検を実施できる教育ツールとしての役割を果たす。成澤氏は「なぜタイヤを叩くのか、その意味を理解せずに作業だけを行っているケースもある。動画で正しい手順と意味を伝えることが重要だ」と語る。

また、不具合箇所をその場で撮影し、詳細情報とともに報告できる写真記録・報告機能は、言葉では伝えにくい状況も明確に共有し、迅速かつ的確な整備対応に繋げることを可能にする。

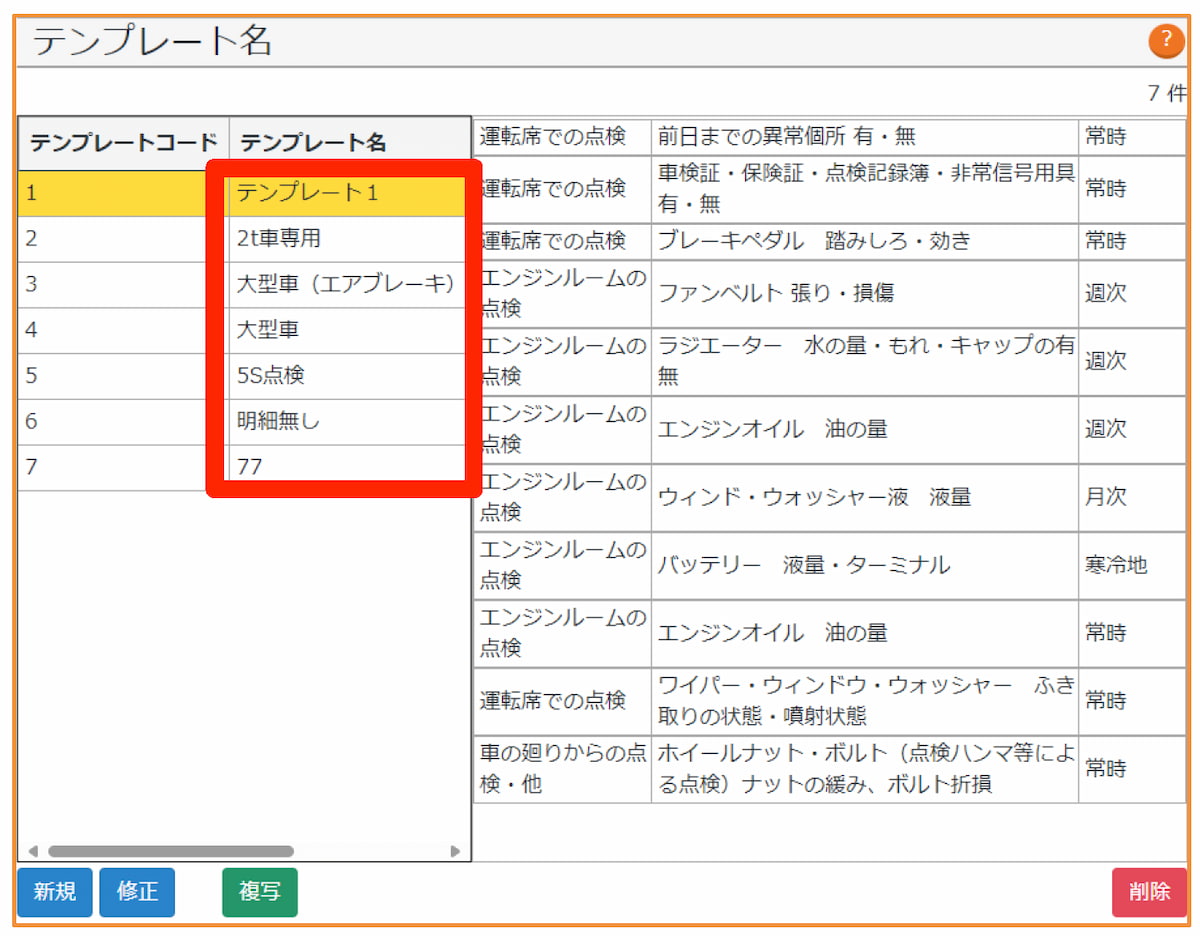

加えて、車両・車種ごとの点検項目テンプレート作成や、日常点検項目に加えて週次・月次・寒冷地用の項目など、時期や条件に合わせた点検サイクルの設定も可能だ。これにより、点検の抜け漏れを防ぎ、車両ごとの特性に応じたきめ細やかな管理が実現する。成澤氏は「テールゲートリフターだけで何種類もあり、それぞれに点検箇所が異なる。スマトラなら、そうした特殊車両・特殊装備ごとの点検項目も設定できる」と話す。

そして、点検結果がNGの車両は、管理者の承認が完了するまで「修理中」として表示・管理されるため、誤って運行に使用されることを防ぐことができる。これらの多角的な機能により、スマトラは単なる記録ツールではなく、点検業務全体の質を高め、安全運行を支援するプラットフォームとなるのだ。

運行管理の一元化とスマトラ、クラウドが実現する確実な情報共有

運行管理の一元化とスマトラ、クラウドが実現する確実な情報共有

遠隔点呼や運行管理の一元化が進むなかで、スマトラのようなクラウドベースの日常点検システムは不可欠な存在となるだろう。

「クラウドで管理することで、点検結果や車両の状態を、場所や時間を問わず、複数の管理者や関係者がリアルタイムで共有できる。これが最大のメリットだ」と成澤氏は強調する。従来、紙で記録され、営業所に保管されるだけだった点検記録が、デジタルデータとして一元管理されることで、本社や集約運行管理センターからも容易にアクセスできるようになる。

▲非対面点呼の普及で日常点検の形骸化を懸念する成澤取締役

「遠隔点呼の際、ドライバーが紙の点検記録をカメラにかざして『はい、やりました』と報告するだけでは、内容の確認は不十分。スマトラを使えば、点検時刻、所要時間、写真付きの異常報告といった客観的なデータが運行管理者の手元ですぐに確認できる。これにより、遠隔であっても、対面点呼と同等、あるいはそれ以上の質の高い点検状況の確認が可能になる」(成澤氏)

万が一、事故が発生した場合でも、スマトラに記録された確実な点検履歴は、企業が適切な安全管理を行っていたことの重要な証跡となり得る。これは、行政処分や訴訟リスクを考慮する上で、企業にとって大きな意味を持つだろう。

▲管理者は、点検者からの報告や点検にかかった時間などを確認して承認する。事故が発生した際にも、本部や管理者がすぐに点検記録を確認できるほか、適切な管理を行っていた証跡として使用できる(クリックして拡大)

「見える化」の先へ、データ活用による予防整備とコスト削減

「見える化」の先へ、データ活用による予防整備とコスト削減

スマトラが目指すのは、単に点検を記録し、管理することだけではない。その先にあるのは、蓄積されたデータを活用した「予防整備」と、それによる「コスト削減」だ。成澤氏はディーラーからの情報として、「日常点検をしっかり行っていれば防げたはずの修理が非常に多い」という実態を明かす。

「車両価格や部品代、整備費用が高騰するなか、日常点検の徹底は、不要な修理費を削減し、車両のライフサイクルコストを低減させる上で極めて重要だ」(成澤氏)

スマトラに蓄積される点検履歴や異常報告データは、車両ごとのウィークポイントの把握や、故障の予兆検知に繋がり、計画的なメンテナンスを可能にする。これにより、突発的な故障による運行計画の遅延や機会損失を防ぎ、車両全体の稼働率向上にも貢献する。「導入初期費用は10万円、月額料金は車両10台まで1万円から(車両5台追加ごとに2000円)だが、これにより削減できる修理費用や、事故防止による社会的信用の維持を考えれば、十分に投資価値のあるサービスだと考えている」と成澤氏は自信を見せる。

日常点検から始まる、運送業務全体のDX

日常点検から始まる、運送業務全体のDX

リリースされたばかりのスマトラだが、タイガーはその先の展開も見据えている。

「今後は、デジタコや点呼システム、さらには当社の『トラックメイト』のような基幹業務システムとの連携を強化し、日常点検データを運行管理や労務管理全体のDXにつなげていきたい」と成澤氏は語る。例えば、点検にかかった時間を正確に把握することで、ドライバーの作業時間管理の精度を向上させたり、点検結果を配車計画にリアルタイムで反映させたりといった活用が考えられる。

また、「日常点検項目以外でも、例えば洗車記録など、ドライバーが日々行っている“車両をまもる作業”の記録・管理機能も追加していきたい。ドライバーの業務負担を増やさずに、車両美化や安全意識の向上に繋がるような仕組みを提供できれば」という構想もある。

M&Aが活発化する運送業界において、買収対象企業の車両管理状況を正確に把握するツールとしても、スマトラのようなデジタル点検システムは有効だ。成澤氏は「グループ全体のコンプライアンス体制を早期に構築し、統制を効かせる上でも役立つはずだ」と指摘する。

2024年問題への対応、そして運行管理の高度化・一元化という大きな流れのなかで、日常点検という基本的な業務のDXは、見落とされがちだが極めて重要なピースだ。タイガーの「スマトラ」は、そのピースを確実に埋め、物流業界全体の安全性と効率性の向上に貢献する可能性を秘めている。