話題4月30日の改正告示の公布・施行により、トラック運送事業者において「業務前自動点呼」(乗務前自動点呼)の実施が可能となった。すでに導入されている「業務後自動点呼」(乗務後自動点呼)に続く措置であり、点呼の自動化はさらに一歩前進した形だ。とはいえ、自動点呼には輸送の安全確保の観点から厳格な要件や運用上の順守事項が定められている。導入を検討する事業者は、これらを正しく理解した上で準備を進める必要がある。

先行実施を経て実運用ルールを整備

先行実施を経て実運用ルールを整備

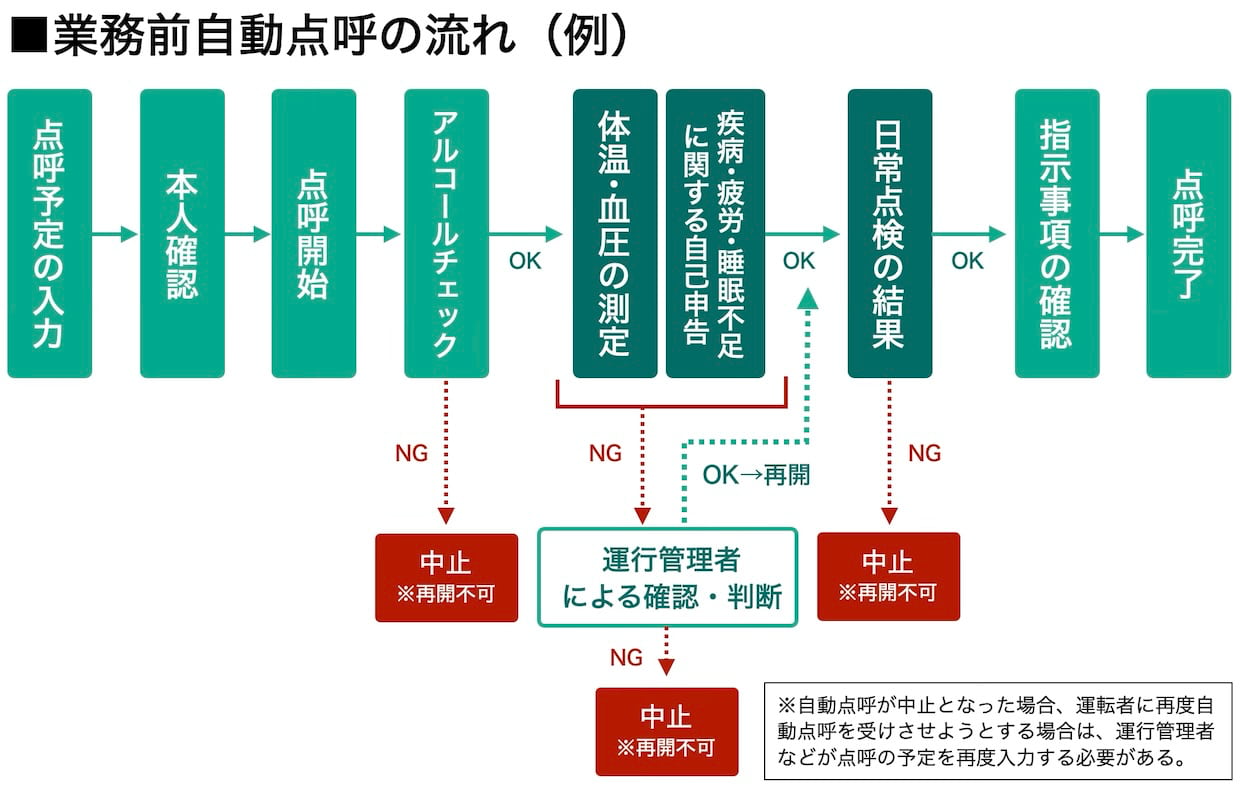

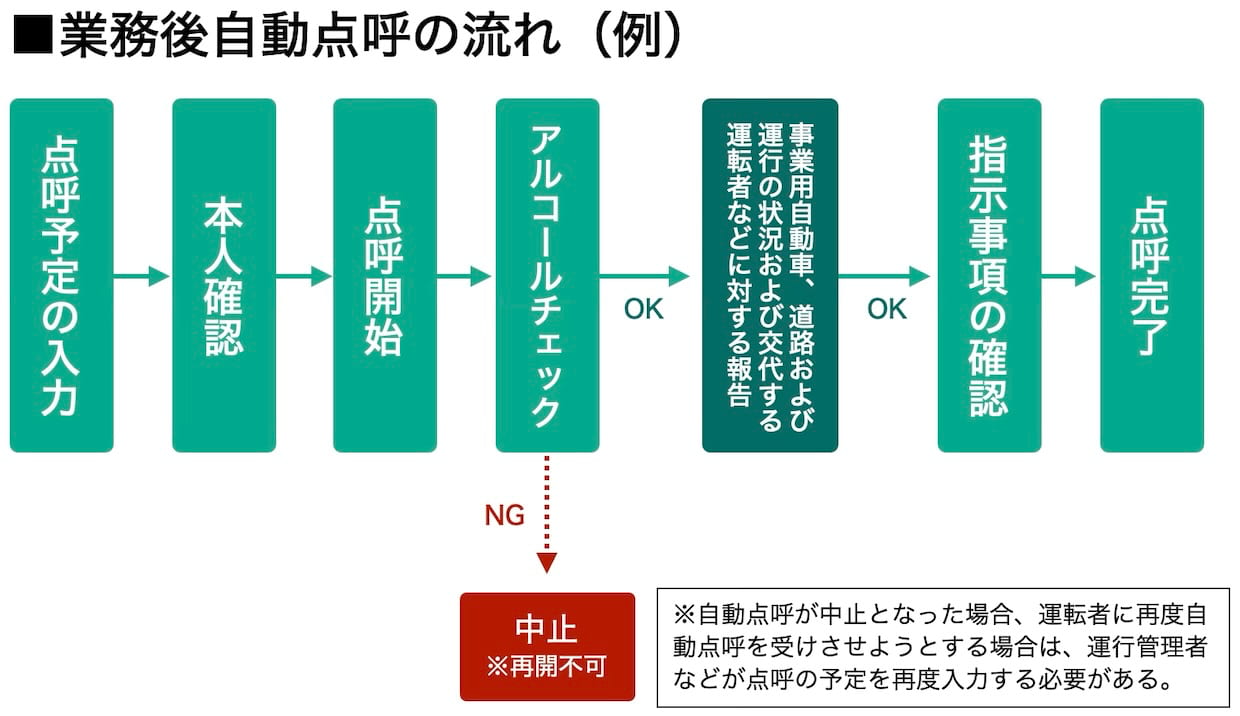

自動点呼は、点呼支援機器(情報通信技術を活用した機器)を用いて、対面点呼と同等の安全性が確保できる場合にのみ認められる。導入の目的は、運行管理者の業務負担軽減、特に深夜・早朝帯における点呼対応の効率化、点呼の確実性向上、そして健康起因事故の防止などが挙げられる。

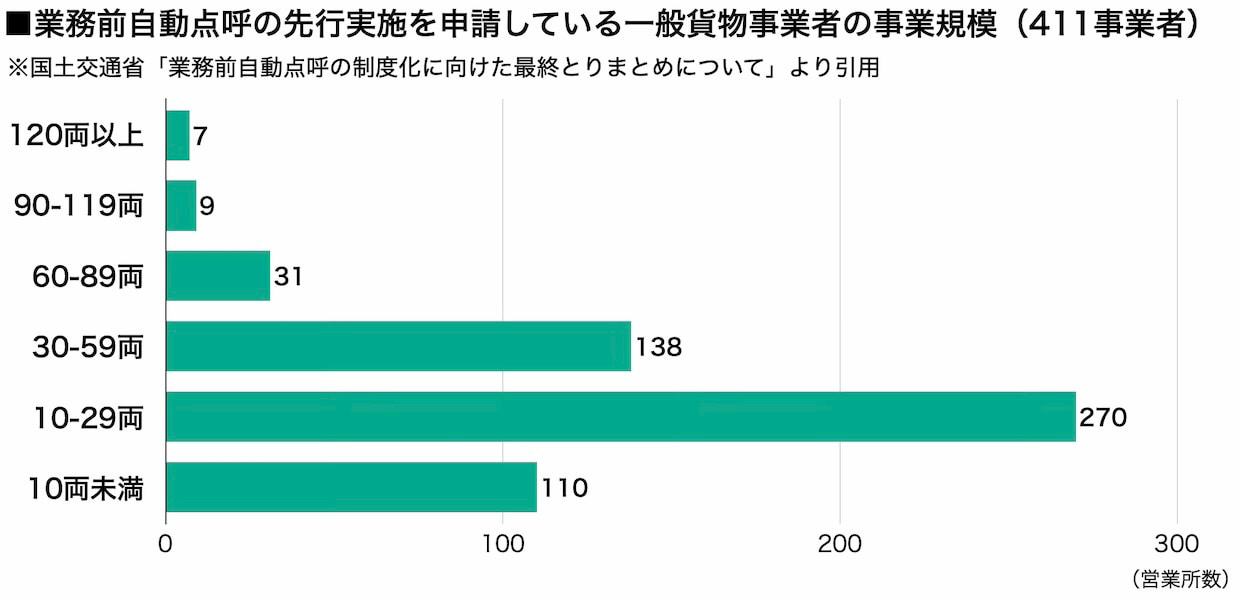

国土交通省は、すでに運用が定着している乗務後自動点呼に続き、特に要望の多かった乗務前自動点呼の制度化を見据え、実証実験や先行実施を進めてきた。2024年度には乗務前自動点呼の先行導入が開始され、25年3月発表時点で全国411の事業者(旅客系含む一部)が導入済みである。

これらの取り組みに基づき、「運行管理高度化ワーキンググループ」では、先行導入事業者へのアンケートやヒアリングを通じて課題の整理・分析を行い、制度化に向けたルール整備を進めた。

使用機器と実施場所の要件

使用機器と実施場所の要件

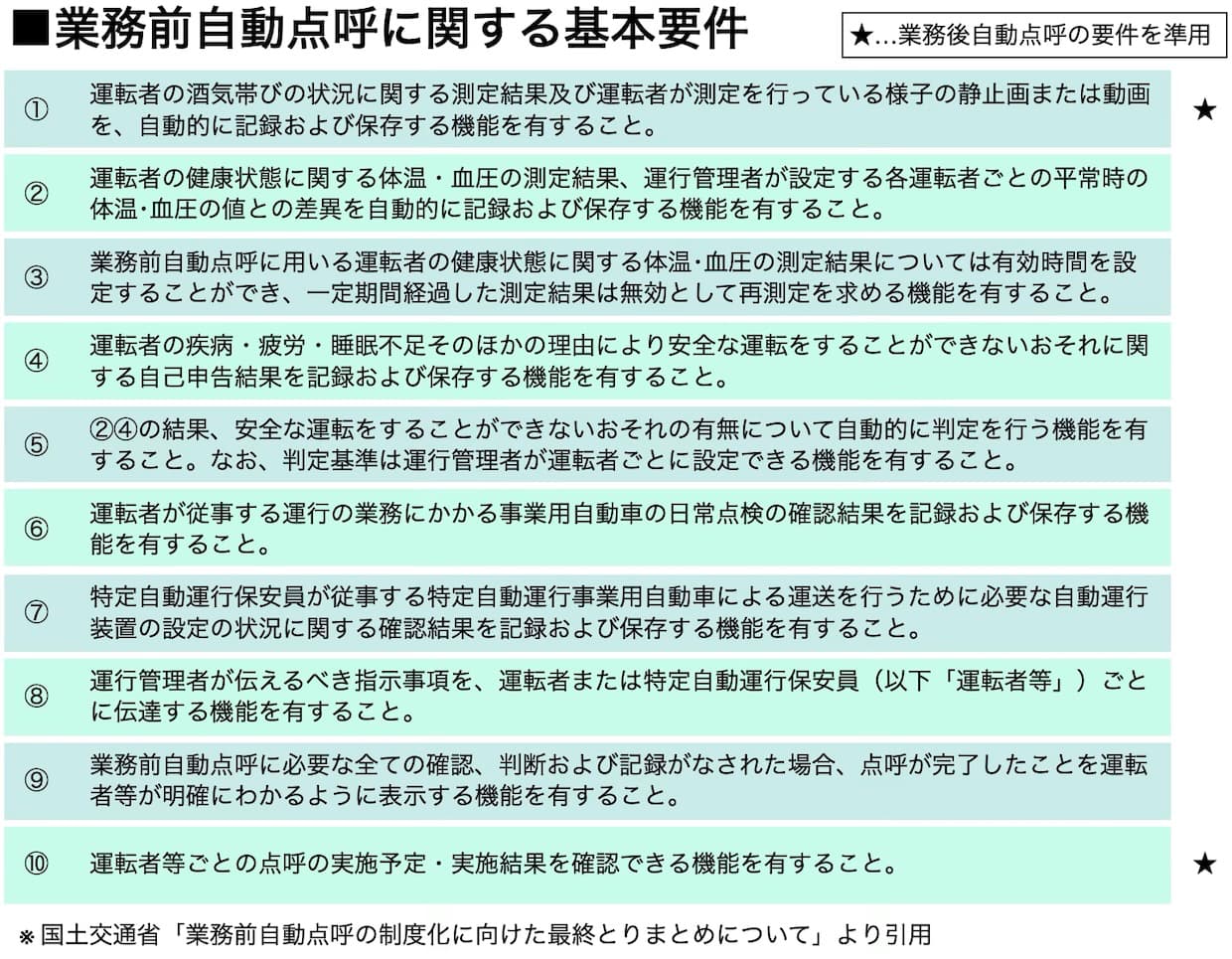

業務前自動点呼に使用する機器・システムには、以下の要件が定められている。

まず、「基本要件」として、10項目が設定されており、その中には「運転者の酒気帯び測定結果および測定中の様子を静止画または動画で自動記録・保存する機能」や「運転者ごとの点呼実施予定・実績の確認機能」などが含まれる。これらは乗務後自動点呼の要件を一部準用したものである。

さらに、なりすまし防止機能、警報や通知による運行管理者への対応促進、点呼結果や機器故障時の記録保持──など、各項目ごとに詳細な基準が定められている。中には新たに付加された要件もあり、これまでの乗務後点呼の知識だけでは対応しきれない部分もあるため、注意が必要だ。

また、自動点呼を実施する場所についても要件がある。具体的には、「ビデオカメラ等で点呼中または終了後の運転者の全身を明瞭に確認できること」が求められる。先行実施では営業所や車庫が対象だったが、制度化後は事業用自動車内や待合所、宿泊地なども対象となる。業務前点呼では、体温・血圧測定時の様子についても撮影・記録し、後日確認することが義務付けられている。

月1回の対面会話と健康確認も必須

月1回の対面会話と健康確認も必須

運用上の順守事項についても整理されている。自動点呼の実施には、事前申請が必要であり、業務後自動点呼とは別途の手続きとなる。

事業者および運行管理者の順守事項では、従来の要件に加え、「運転者が必要な携行品を確実に持参していることを確認できる体制の構築」が新たに加えられた。非常時の対応や個人情報管理についても、乗務後点呼の要件が準用されている。

そのほかの項目として、「国交省の認定機器の使用」や「月1回程度の対面による健康状態の確認」、「点呼開始前までに運転者の体温・血圧の平常値を10日分程度取得・把握しておくこと」などが明記されている。

自動点呼導入には総合的な体制整備が不可欠

自動点呼導入には総合的な体制整備が不可欠

このように、業務前自動点呼の導入にあたっては、単に機器をそろえるだけではなく、管理体制や教育、非常時の対応、個人情報の保護など、総合的な体制構築が求められる。これらは、対面点呼に代わる制度としての信頼性を確保し、運行の安全性を維持するための措置である。

ようやく制度化された業務前自動点呼は、運行管理業務の負荷軽減に大きく寄与する可能性を秘めている。しかし、ルールを正しく理解し、自社への導入と定着を進めるには一定の準備と工夫が不可欠だ。導入を検討する事業者は、自動点呼用機器やソリューションを提供するベンダーの知見や支援を活用しながら、現実的な導入計画を描いていくことが肝要である。

>>特集トップ「業務前自動点呼が解禁、安全と効率の両立こそ真価」へ

業務前・業務後自動点呼に関するQ&A

(国土交通省「業務前自動点呼機器及び業務後自動点呼機器の要件 FAQ」より引用)

(1)業務前・業務後自動点呼の制度全般

(2)点呼の予定

(3)運転者等の本人確認

(4)アルコールチェック時の生体認証

(5)アルコールチェック時の画像映像保存

(6)アルコール検出時の警報・通知、点呼の扱い

(7)体温血圧の測定

(8)疾病・疲労・睡眠不足に関する自己申告

(9)再開、運行不可判断時の挙動

(10)日常点検

(11)自動車、道路・運行の状況、交代運転者に対する通告

(12)指示事項

(13)点呼予定超過時の通知

(14)点呼の記録

(15)点呼機器の故障記録

(16)点呼記録の上書き・削除の禁止

(1)業務前・業務後自動点呼の制度全般

Q. 国土交通省による機器の認定とは何ですか。当該認定において、「アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器」は認定の対象ですか。A. 自動点呼は国交省から認定を受けた機器を使用する必要があります。国土交通省による機器の認定とは、申請者から提出された申請書類を基に、申請された自動点呼機器が要件に適合しているかを審査の上で認定しているものです。自動点呼機器の機能については「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)」に規定されている範囲で審査しているため、国土交通省が「アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器」の機器本体やその測定精度等を認定しているものではありません。

Q. 自動点呼の「中止」をしなければいけないのはどういう場合ですか。この場合、当該自動点呼を「再開」できますか。

A. 業務前自動点呼においては、アルコール検知器による測定の結果、呼気中にアルコールが検知された場合のほか、以下の確認において異常が認められた場合です。

‐ 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検

‐ 特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認

業務後自動点呼においては、アルコール検知器による測定の結果、呼気中にアルコールが検知された場合です。この場合、当該点呼の再開はできません。なお、判定に至った内容を確認し、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運行の安全を確保することができると判断した場合に限り、対面点呼、遠隔点呼等に切り替えて実施していただくか、再度自動点呼を行いたい場合は、運行管理者若しくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者が改めて「自動点呼の実施予定」および「責任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名」を入力した上で、初めから自動点呼をやり直す必要があります。

Q. 自動点呼の「中断」をしなければいけないのはどういう場合ですか。この場合、当該自動点呼を「再開」できますか。

A. 業務前自動点呼において、健康状態測定機能による測定値および運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無に係る申告の結果、安全な運転をすることができないおそれがあると判定された場合です。この場合、判定に至った内容を確認し、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運行の安全を確保することができると判断した場合に限り、当該点呼を再開することが可能です。詳しくは、第九条第一項第十二号をご確認ください。

Q. 自動点呼が「完了」となるのはどういう場合ですか。

A. 点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされた場合です。

Q. 「生体認証符号等」とは何ですか。

A. 生体認証符号等とは、「個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号」です。例えば、顔の特徴や指紋や静脈など個人を確実に識別できる情報が該当します。

(2)点呼の予定

Q. 運行管理者等(運行管理者若しくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者をいう。以下同じ。)が「自動点呼の実施予定」を入力していない運転者等は、自動点呼を受けられますか。

A. 自動点呼を受けることができる運転者等は、運行管理者等が「自動点呼の実施予定」を入力している者のみです。

Q. 「自動点呼に責任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者」を、1つの運行に対して複数人を入力することは認められますか。また、入力されていない状態で点呼を開始することは認められますか。

A. 1つの運行に対して複数人を入力することは認められません。また、入力されていない状態で運転者等が点呼を開始することも認められません。

Q. 「自動点呼の実施予定」は、点呼の実施前であればいつ入力しても良いですか。

A. 「自動点呼の実施予定」を点呼前に入力するタイミングについては、制限を設けていません。

Q. 1つの「自動点呼の実施予定」を複数回の点呼で使用することは認められますか。

A. 認められません。「自動点呼の実施予定」は運行管理者等が点呼ごとに入力する必要があります。

(3)運転者等の本人確認

Q. 運転者等が機器に社員番号や車両番号等を入力する場合、生体認証符号等による識別の前に入力することは認められますか。

A. 認められます。

(4)アルコールチェック時の生体認証

Q. 「運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に」とはどのタイミングですか。

A. アルコール検知器の使用を機器から指示されてから、アルコール検知器に呼気を吹き込み始めるまでのことを指します。

Q. 自動点呼の実施前にアルコール検知器による測定を行うことは認められますか。

A. 認められません。自動点呼の開始前に測定したアルコール検知器による測定結果を自動点呼のアルコール測定結果に用いることはできません。

(5)アルコールチェック時の画像映像保存

Q. 「アルコール検知器使用時の静止画」として、どのような状態の静止画を記録及び保存する必要がありますか。

A. アルコール検知器が運転者の呼気を感知している状態の静止画を記録及び保存する必要があります。

(6)アルコール検出時の警報・通知、点呼の扱い

Q. 自動点呼が「中止」となった場合、当該点呼で使用していた「自動点呼の実施予定」は再使用することは認められますか。

A. 認められません。なお、この際、運転者が見る自動点呼機器の画面上において、点呼が完了していない状態であることを運転者が認識できるような画面表示等がされている必要があります。

Q. 自動点呼が「中止」となった場合、再度当該運転者の自動点呼を行うために必要なことは何ですか。

A. 運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、運転者の状況を確認したうえで、運行の安全を確保することができると判断した場合に限り、「自動点呼の実施予定」および「責任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名」を再度入力し、初めから自動点呼をやり直す必要があります。運転者の状況の確認は、対面で実施することが望ましいものの、遠隔からカメラ・モニター等を用いて実施することでも差し支えありません。なお、必ずしも、自動点呼機器に確認ができる通話等の機能を搭載することを求めているわけではありません。

Q. 自動点呼が「中止」となった場合、運行管理者等が「自動点呼の実施予定」を自宅から

入力することは認められますか。

A. 認められます。

(7)体温血圧の測定

Q. 業務前自動点呼の実施前に体温や血圧を測定し、その測定結果を用いて当該点呼を実

施することは認められますか。

A. 認められます。業務前自動点呼の実施前に体温や血圧を測定する場合は、測定前の生体認証符号等による識別を行うこと、測定結果が当該運転者の点呼に自動的に反映されることが必要です。

Q. 「運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の

値」は、直近の測定値の平均値とする必要はありますか。

A. 運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が設定した数値であれば、必ずしも直近の平均値とする必要はありません。

Q. 「測定値の有効時間」に制限はありますか。

A. 制限を設けていませんが、点呼を受ける運行を安全に行うことができると判断できる範囲内での設定を推奨します。

(8)疾病・疲労・睡眠不足に関する自己申告

Q. 「疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無に係る申告」をまとめて行うことは認められますか。

A. 認められません。少なくとも、「疾病」「疲労」「睡眠不足」について、項目ごとに自己申告できる必要があります。

Q. 「疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無に係る申告」の記録において、運転者が入力しなくとも「無」となっており「有」の場合には運転者が操作するという仕様は認められますか。

A. 自動点呼における確認事項等全般において、運転者等の申告内容をデフォルト設定することは認められません。必ず運転者等本人が操作して申告する必要があります。

Q. 「健康状態測定機能による測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異」から判定はどのような判定機能を有すれば良いですか。

A. 最高血圧、最低血圧ともに、上限値を上回る場合のみならず、下限値を下回る場合にも「安全な運転をすることができないおそれ」があると判定する必要があります。例えば、血圧の平時の値を、最高血圧で120mmHg/最低血圧で80mmHgと設定し、閾値を±10mmHgと設定した場合、最高血圧が110mmHgから130mHgの範囲にない場合又は最低血圧が70mmHgから90mmHgの範囲にない場合に、「安全な運転をすることができないおそれ」があると判定する必要があります。

(9)再開、運行不可判断時の挙動

Q. 自動点呼が「中断」となった場合、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の操作を経ずに、運転者が点呼を再開することは認められますか。

A. 認められません。自動点呼を再開できる状態にするには、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が再開の判断をした理由を入力し、再開の操作を行う必要があります。

(10)日常点検

Q. 「道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果」の記録において、運転者が入力しなくとも「問題なし」となっており「問題あり」の場合には運転者が操作するという仕様は認められますか。

A. 自動点呼における確認事項等全般において、運転者等の申告内容をデフォルト設定することは認められません。必ず運転者等本人が操作して申告する必要があります。

Q. 「特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認」の記録において、特定自動運行保安員が入力しなくとも「問題なし」となっており「問題あり」の場合には特定自動運行保安員が操作するという仕様は認められますか。

A. 自動点呼における確認事項等全般において、特定自動運行保安員の申告内容をデフォルト設定することは認められません。必ず特定自動運行保安員本人が操作して申告する必要があります。

(11)自動車、道路・運行の状況、交代運転者に対する通告

Q. 「運転者等が報告した内容」の記録は、どのように記録されている必要がありますか。

A. 報告がある場合は、その内容を音声又はテキストで記録される必要があります。音声で保存される場合、必ずしも文字起こしを求めていません。報告が特段ない場合は、「報告なし」「-」等なかった旨がわかるよう記録される必要があります。

Q. 「事業用自動車、道路及び運行の状況」と「交替する運転者等に対する通告」の報告をまとめて行うことは認められますか。

A. 認められません。「事業用自動車、道路及び運行の状況」と「交替する運転者等に対する通告」は項目ごとに報告できる必要があります。

(12)指示事項

Q. 運転者等ごとに音声により指示事項を伝達する場合に、音声を最後まで聞かないで次の画面に進める仕様で問題はありますか。

A. 音声によって指示事項を伝える場合には、指示事項の確実な伝達のため、音声の読み上げが終わるまで次の画面に進めないようにする必要があります。

Q. 全ての運転者等に対して同一内容を伝えることができる機能のみをもって、この要件を満たしていると判断することは可能ですか。

A. 不可です。全ての運転者等に対して同一内容を伝えることができる機能がある場合でも、運転者等ごとに個別の指示事項を伝えることができる機能が必要です。

Q. 指示事項がない点呼予定を登録できることは問題ありますか。

A. 点呼では事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならないこととなっているため、指示事項が未記載の状態、又は「特になし」の状態で点呼予定を登録することはできません。

(13)点呼予定超過時の通知

Q. 警報又は通知を発するまでの実施予定時刻からの経過時間の設定は、事業者ではなく点呼機器メーカーが設定する仕様でも問題ないですか。

A. 点呼機器メーカーが事業者の要望に応じて任意の時間が設定できる場合は、可能です。

Q. 警報又は通知を発するまでの実施予定時刻からの経過時間に制限はありますか。警報又は通知を当該点呼の実施予定時刻前から発することは可能ですか。

A. 警報又は通知を発するまでの時間に制限はありません。また、自動点呼の実施予定時刻前から運行管理者等に警報又は通知が発せられ、その後一定間隔で繰り返し発せられても問題ありません。

(14)点呼の記録

Q. 「実施日時」の記録は、点呼を実施した日付と時間の両方が必要ですか。

A. 日付と時間の両方が記録されることが必要です。

Q. 「点呼の方法」の記録は、どのように記録されている必要がありますか。

A. 「自動点呼」と記録されている必要があります。

Q. 「点呼の方法」の記録は、どのように記録されている必要がありますか。

A. 「自動点呼」と記録されている必要があります。

Q. 「測定結果及び酒気帯びの有無」の記録は、どのように記録されている必要がありますか。

A. 測定結果は呼気中のアルコールの有無が分かるように濃度(数値)又は有無等を記録する必要があります。また、酒気帯びの有無は「有」か「無」を記録してください。

Q. 「測定結果及び酒気帯びの有無」の記録は、どのように記録されている必要がありますか。

A. 測定結果は呼気中のアルコールの有無が分かるように濃度(数値)又は有無等を記録する必要があります。また、酒気帯びの有無は「有」か「無」を記録してください。

Q. 業務前あるいは業務後自動点呼機器の要件について、業務前あるいは業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画「アルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画」の機能をもって、運転者等が業務後自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画の要件を満たしていると判断することは可能ですか。

A. 可能です。

Q. 貸切バスにおいて義務付けられている点呼時の動画を90日間保存することについて、この機能の使用をもって満たしていると判断することは可能ですか。

A. 運転者等の顔が確認でき、アルコール検知器による測定のみならず点呼全体の様子を録画・録音している場合に限り、満たしていると判断可能です。

Q. 「事業用自動車、道路及び運行の状況」の記録は、どのように記録されている必要がありますか。

A. 何か異常等があり報告があった場合は、具体的な内容について音声又はテキスト等で記録されている必要があります。なお、必ずしも文字起こしを求めるものではありません。特に異常等がなく報告することがない場合に「異常なし」「報告なし」「-」と記録されている必要があります。

Q. 「点呼を受けた場所」の記録は、GPS 情報のみの記録でも問題ありませんか。また、営業所や車庫で実施する場合に記録されている必要はありますか。

A. GPS情報のみの記録では不十分であり、運転者等が点呼を受ける場所としてあらかじめ定めた場所として、具体的な場所(車内、宿泊施設名等)を入力することが必要です。なお、運転者等が報告する必要があるため、運行管理者が作成した予定を運転者等の点呼開始画面で表示させることのみで対応することでは不十分です。この場合は、運転者等が確認ボタンを押す等、運転者等が何らかの操作を行う必要があります。また、営業所や車庫で実施する場合には、必ずしも記録されている必要はありません。

Q. 「指示事項」の記録は、どのように記録されている必要がありますか。

A. 指示の内容が具体的に記録されている必要があります。

(15)点呼機器の故障記録

Q. どの範囲の機器故障まで記録しなければなりませんか。

A. 点呼機器の故障記録は国土交通省が審査する機能の範囲内のものとします。付帯する機器(アルコール検知器・体温計・血圧計等)は認定の対象外のため、それらの機器自体の故障内容については保存は求めませんが、これらの機器からの記録が取得できなかった旨の記録を求めています。

Q. 機器の故障記録は必ず自動的に記録される必要がありますか。

A. 自動で機器故障を出力できない場合も想定されるため、必ずしも全ての故障記録が自動的に保存される必要はありません。手入力による保存、記録も可とします。

(16)点呼記録の上書き・削除の禁止

Q. 情報の修正が複数回行われる場合、どの情報が保存されている必要がありますか。

A. 修正の回数によらず、少なくとも最初の情報と最新の情報の2つが保存されている必要があります。