話題WMS(倉庫管理システム)とWCS(倉庫制御システム)の隙間を埋める存在として、再評価が進むWES(倉庫運用管理システム)。一時は「不要論」さえささやかれたこの中間レイヤーに、新たな価値を与えているのがAPT(アプト、千葉市美浜区)だ。同社はさまざまなレイヤーを連携させることを得意とするが、一方でWESを単なる「つなぎ」としてだけではなく、全体最適を実現するための中核的存在と位置付け、独自の開発と実装を進めている。

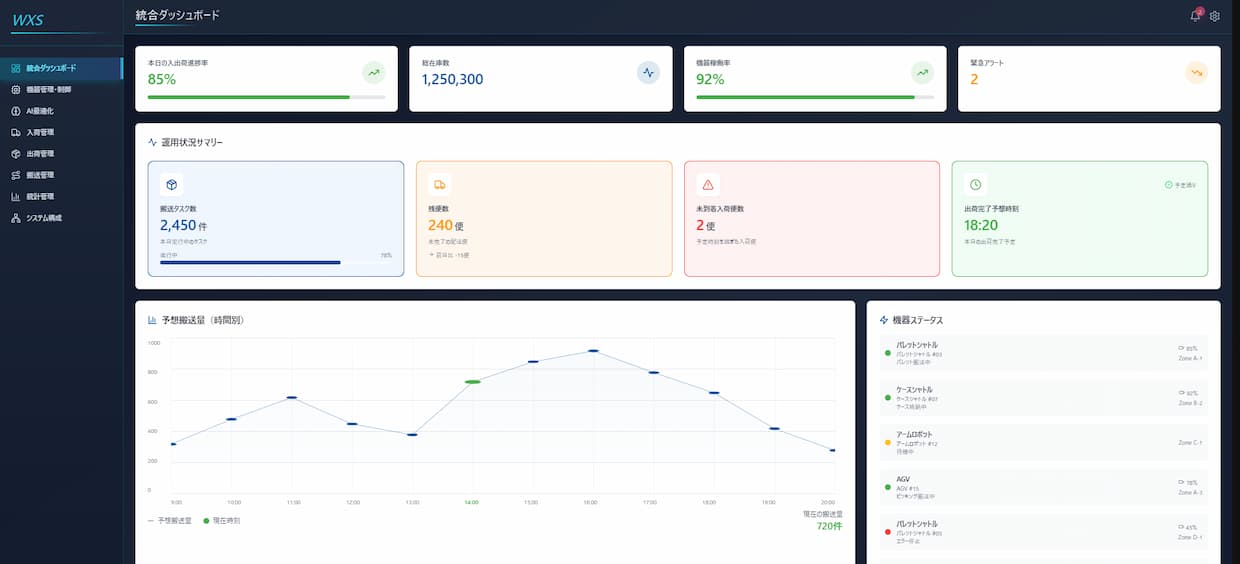

WESは、そもそもなくてもいいのではないかと存在を疑問視されていたこともあったが、今では「倉庫内の自動化を本当に効率的に進める上で、欠かせない存在になってきている」と語るのは、APTの小杉直人取締役。同社では、WESに加えてWMS、WCS、さらにはRCS(ロボット制御システム)などを統合的に扱う“WXS”という新たな構想を提案し、W(Warehouse、倉庫)全体を統合するソリューションを提供する。

▲APTの小杉直人取締役

APTの強みは、単なるソフトウエアベンダーではない点にある。WESのシステムを開発するだけでなく、自社で機器の制御や製作まで手がける「メーカー・フリー」な存在として、国内外のあらゆるマテリアルハンドリング機器に対応してきた実績と、それを可能にする人材も同社の強みだ。「AGV(無人搬送車)やAGF(無人フォークリフト)など、機械の種類やメーカーを問わず、稼働させ、連携させる動ことにこだわってきた」(小杉氏)との言葉の通り、同社のWESは現場にある実際の機器を深く理解した上で構築されるため、上流のWMSとの連携だけでなく、下流のハードとの親和性も極めて高い。

こうしたことを可能とする背景には、APTの母体がもともと自動倉庫向けのシステム開発を手がけていた企業であるという点がある。同社はスタッカークレーンなどの自動化設備の開発・制御を長年行っており、そこで担ってきた経験が、技術的バックボーンとなっている。ソフトとハードをともに扱える体制が整っているため、倉庫に導入された既存のハードウエアに対しても解析を行い、必要に応じて制御仕様を再設計し、WESの中に組み込んでいくことが可能となっている。

「我々は、自社でハードの挙動を解析し、それに応じた最適なソフト制御を設計することができる。これにより、すでに倉庫に導入されている設備を生かしながら最適化できるのがAPTの強みです」と小杉氏は説明する。こうした「ハードを制御・連携する」力により、APTは物流現場におけるWESの実効性を支えている。

▲APT製のシャトル型自動倉庫システム「Hive」。「ハードにも強い」特長が機器の統合を担うWESベンダーとしての強みとなっている

APTのエンジニアは、現場で用いられている多様な制御装置の動作解析を行い、場合によっては既存の制御盤を再設計することもある。一般的なWESベンダーが「ソフトに特化」しているのに対し、APTは「ハードにも強い」数少ない企業。APTのWESが単なる「つなぎ」ではなく、「統合」するツールとして成立するのは、こうしたハードウエアの解析や制御に卓越した技術力があってのことと言える。

加えて、APTはベンダーとしての中立性も大きな武器としている。特定メーカーの製品に依存しないことで、ユーザー企業の既存設備を最大限に活用する提案が可能となる。「機器ありき」ではなく、「現場と目的に応じて機器を選ぶ」というスタンスは、多くの企業にとって安心材料となっている。実際、他社製品のリニューアルや再構築といった、難易度の高い案件の相談も多数寄せられており、「駆け込み寺」的な存在としての信頼も厚い。

また、APTが手がけるWESは、案件ごとに異なるニーズに対して柔軟に対応できるのも特徴だ。たとえば、WMSに不足する機能があればその部分をWESで補い、WCS的な制御も必要とあればWES内に取り込んでしまう。場合によっては、WESがWMSとWCSの両方の役割を果たすことすらあるという。既存のシステムや機器を生かしつつ、必要な部分を補完して全体を最適化する。「『物流の中継ぎ』としての機能こそが本来のWESなはず」と小杉氏はWESの存在意義を強調する。

その考えをさらに進化させたのが、“WXS”構想である。WXS構想は、WMS、WES、WCS、RCSの垣根を超えた一元管理システムであり、APTが独自に提案する造語だ。さまざまなレイヤーをシームレスに統合し、倉庫全体の業務を一気通貫で最適化。メーカーや機器の種類に縛られずにシステムを構築するというアプローチは物流業界から高い評価を受けている。「一社の製品だけで最適な物流フローを構築するのは難しい。だからこそ、すべてをつなぐ『横串』のような存在が必要」という小杉氏。その「横串」こそが同社のめざすWXSなのだ。

WXSの開発にあたっては、APT社内におけるソフトウエアエンジニアだけでなく、フィールド経験の豊富な技術者の知見も集約されている。現場で培われた実務的な課題意識と、最先端のIT技術が融合することで、単なる机上の理論ではなく、実践的な全体最適ソリューションが形になりつつある。

APTでは、物流不動産を手がけるシーアールイー(CRE)や、物流コンサルティングなどのグループ企業と連携し、「建屋から中身まで一気通貫で提供する体制」も整えつつある。実際に倉庫の新設から提案を行うケースも増えており、建築・コンサル・ITが三位一体となった“オールインワン”の物流ソリューションが現実味を帯びてきている。新設の倉庫であっても導入されるハード、ソフトは多様だ。荷物によって必要なマテハン機器は機種もメーカーも変わってくるし、入居するテナント、物流事業者によって使いたいシステムも変わってくる。ゼロイチで倉庫を立ち上げる際にもやはり、多種多様なハード、ソフトを連携させ、コントロールする技術やシステムは必要になり、ここでもやはりAPTの強みが光ることになる。

このような包括的な体制のなかで、APTが特に注力しているのが“全体最適”の実現だ。従来、各メーカーが最適化を目指して製品を開発してきたが、その最適化はあくまで「部分最適」に過ぎず、異なる機器を組み合わせた時にかえって非効率が生まれることも多い。APTはこの問題を、倉庫全体のデータフローとモノの動きを可視化・統合することで解決しようとしている。

こうした課題は特に、大規模な物流拠点や製造業のマザー工場など、複雑な機器とシステムが混在する環境において顕著に表れる。APTはそれらの現場に対し、設備刷新ではなく「既存設備の延命と統合」というアプローチで応えることで、コスト抑制と効果的な自動化の両立を実現している。

さらに近年では、AIとの連携によるWESの高度化にも着手。APTは、将棋AIの開発で知られるHEROZ(ヒーローズ、東京都港区)と協業し、倉庫内の搬送経路や作業動線の最適化をAIで導き出す試みに挑戦中だ。小杉氏によると「庫内物流の効率化を目指して全体最適化を可能にするシステムを構築できるのが当社の強みだが、ビッグデータとAIを掛け合わせることで、さらにそれを研ぎ澄ましていく」のだという。人の目では見落としがちな非効率を、AIの演算によって明確化し、リアルタイムでの判断・制御に生かすことで、さらなる最適化を目指すという。

APTの掲げる「物流の現場を連携・統合する」という理念は、単なる通信や信号の接続にとどまらない。異なる思想や設計背景を持つシステム群を、現場という文脈の中で合理的に統合し、日々の業務の中で確実に機能させる──そのための技術と姿勢が、APTのWESには込められている。