調査・データ北海道経済産業局(札幌市北区)は29日、広域で人口が分散する北海道の物流課題解決に向けた2025年度の新たな施策を発表した。24年度に全国で初めて行政主導で実施した「共同輸配送デジタルマッチング事業」を拡大するほか、新たに「水産物流の効率化・標準化モデル実証事業」に着手する。デジタル技術の活用で荷主や物流事業者の連携を促し、持続可能な物流モデルを構築。その成果を全国のモデルケースとして発信する構えだ。

中心施策である共同輸配送デジタルマッチング事業は、24年度の試行を踏まえて実証期間を延長し、本格展開する。24年度は年末年始を挟む1か月間の短期間で、44事業者から1743ルートの輸送データ登録があった。このうち、10事業者から82ルートでマッチング希望が出るなど、登録事業者の2割以上、登録ルートの5%で具体的な連携の可能性が生まれた。25年度は、この仕組みを25年8月下旬から26年1月末頃まで長期間運用し、より多くの輸送情報を集めてマッチングの機会を増やす計画だ。

新規事業として、北海道の基幹産業である水産業に特化した実証も開始する。これは、政府が推進する次世代物流システム「フィジカルインターネット」の実現を見据えた取り組みだ。水産物は品目ごとの温度管理や、漁港・業者ごとに異なる荷姿が混載を難しくしている。さらに生産地が消費地から遠く、分散している点も非効率の要因だ。実証では、鮮度維持を前提とした荷姿や荷票の標準化、効率的な集荷・中継拠点の最適配置などを検討し、具体的な効率化方策を整理する。

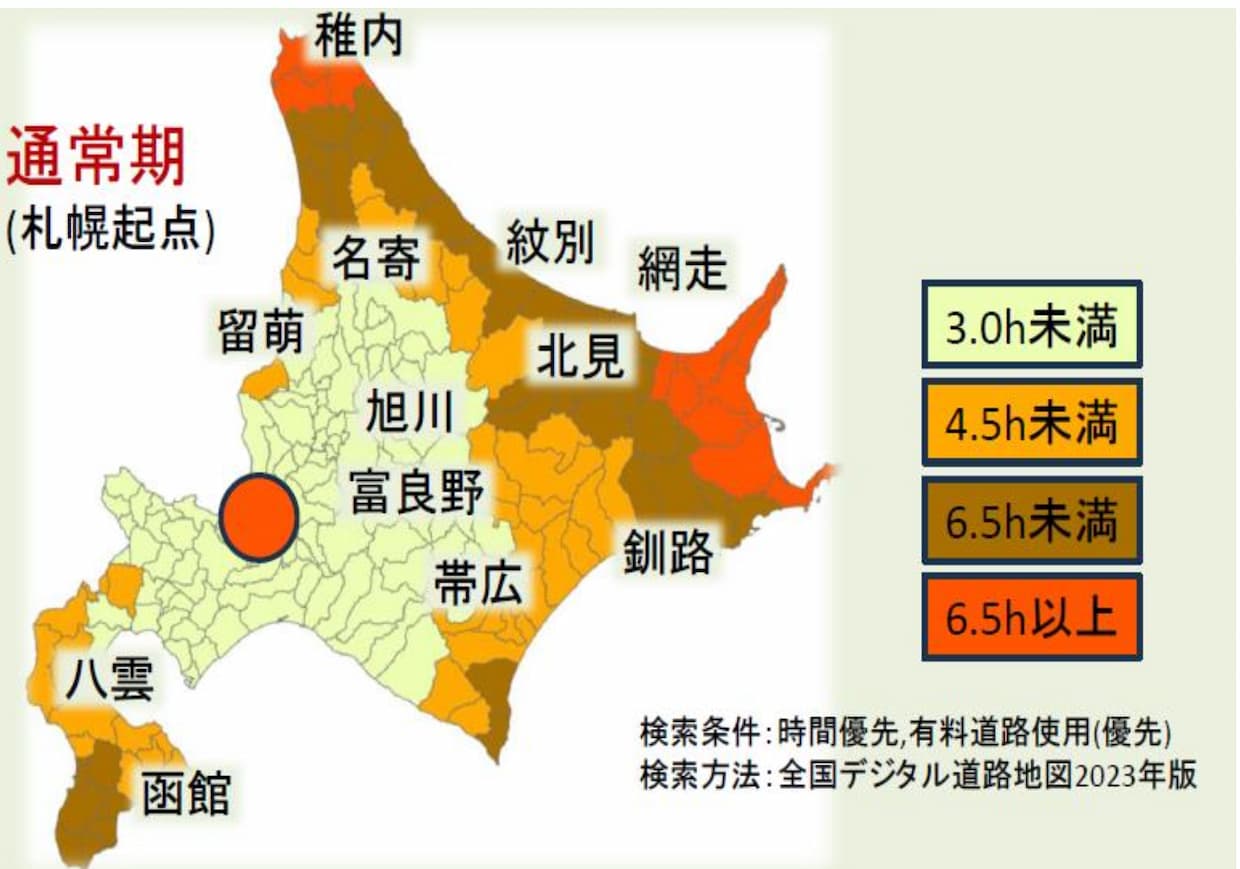

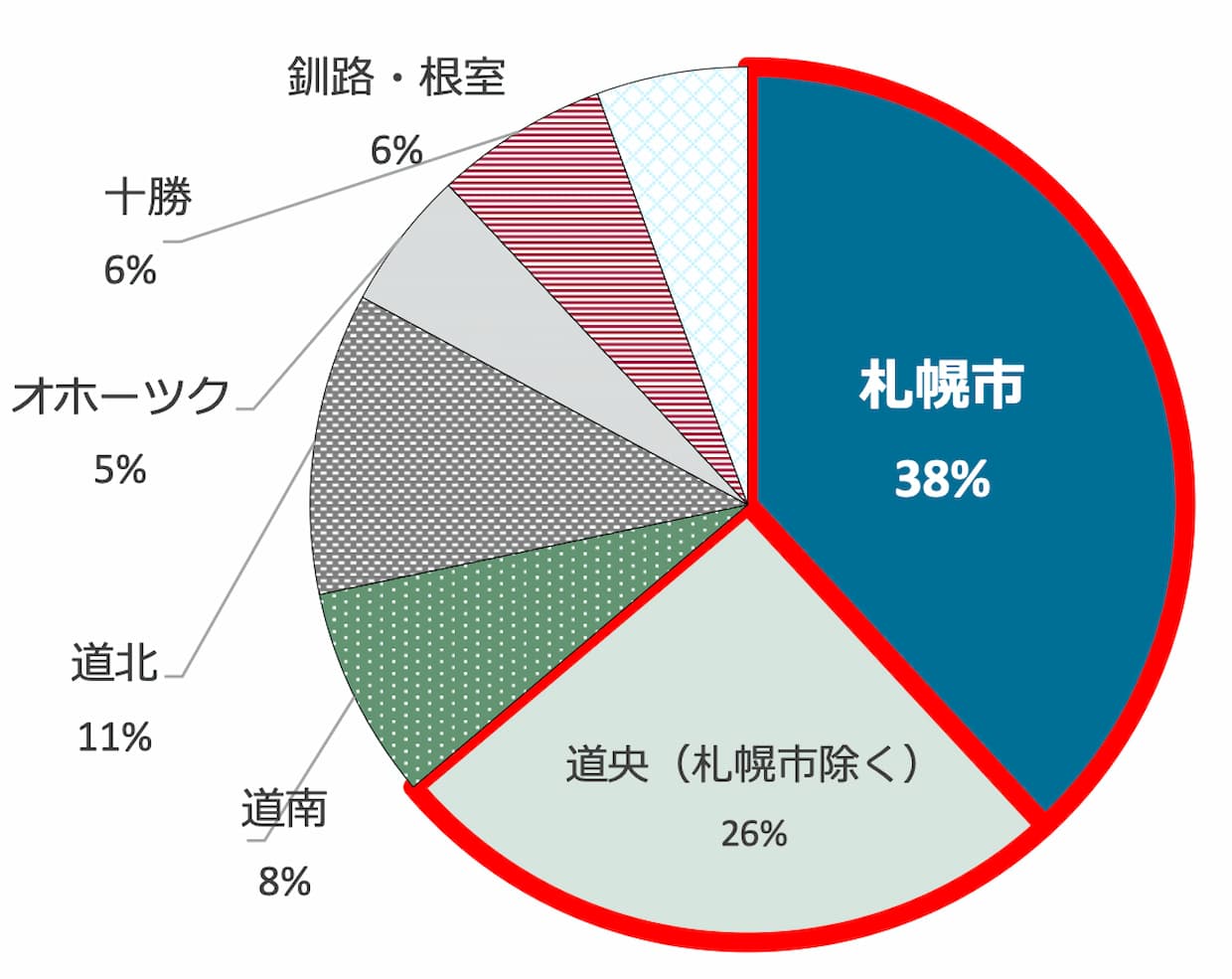

北海道は国土の22%を占める広大な面積に人口が分散し、物流の非効率という構造的課題を抱える。24年問題の影響で、30年には道内の貨物の3割が運べなくなる可能性があるとの試算もある。一方で、現在の営業用トラックの積載効率35%(21年度実績)を50%まで向上できれば、ドライバー不足はほぼ解消する見込みだ。同局は一連の事業成果を26年2月下旬から3月頃に札幌市内で開催するシンポジウムで報告し、道内での物流改革の機運を醸成する。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。