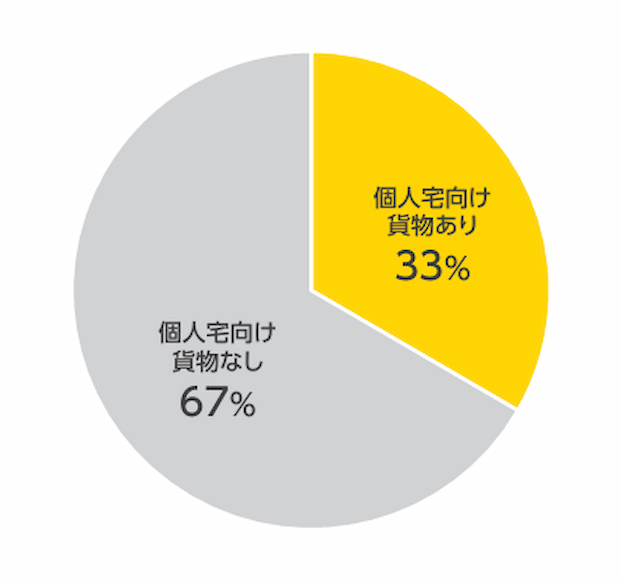

調査・データ関東地方整備局と首都圏の自治体などで構成する東京都市圏交通計画協議会は24日、東京都市圏での人や物の動きを調査する「東京都市圏物資流動調査」の中間報告を公表した。同調査は2013年以来10年ぶりで6回目となる。東京都市圏では前回調査に比べて、工場が減少する一方で、物流施設が増加。EC(電子商取引)が普及するなか、個人宅に荷物や商品などを配送している物流施設は全体の33%を占めた。

今回の調査は23年から24年にかけて実施、東京都市圏の事業所や、宅配サービスを利用したことのある個人などを対象にアンケートを行った。

中間報告によると、東京都市圏内にある工場は13年調査の3万4000事業所から3万1000事業所へと減少。一方、物流施設は1万4000事業所から1万6000事業所へと増加した。

物流施設に現在の立地場所を選択した理由を尋ねたところ、「道路の利便性が高い」が60%で最も多く、次いで、「土地や施設の購入・借用・整備等が容易」の24%、「地代が安い」20%、「取引先に近い」18%などが続いた。地域別の物流施設の事業所数を見ると、東京23区や埼玉県、千葉西北部で多く、高速道路などに近く輸送の利便性が高いのが要因とみられる。

施設の規模をみると、物流施設は工場に比べ延床面積が大きな事業所の割合が高く、延床面積1万平方メートル以上の割合は、工場が7%だったのに対し、物流施設では16%となった。延床面積1万平方メートル以上の物流施設は、東京23区の臨海部や横浜市、千葉西北部、埼玉県に多く立地している。

今後の物流施設整備の意向では、調査した企業の12%が物流施設の新設、移転の予定、意向があると回答した。新設・移転先の候補地には、東京23区の臨海部と隣接地域、神奈川県、埼玉県の圏央道沿線の地域が多く挙げられた。貨物の輸配送に関して関心のある取り組みを聞くと、「運送料や荷役料などの料金水準の適正化」や「入出荷情報等の事前共有」「積載効率向上」など、貨物の輸配送の効率化に向けた取り組みを計画したり、関心をもっていたりする企業が多かった。

また、18歳以上の個人1万人を対象に、宅配荷物の受け取りに関する実態や意向も調査した。再配達が発生する割合は全世帯平均で8%となり、18歳から29歳が26%で最も高かった。30歳から39歳でも22%で、若い世帯ほど割合が高い。

受け取り方法は、71%が玄関などでの受け取りで、宅配ボックスが14%、置き配が12%、自宅外での受け取りは2%といった結果だった。

このほか、中心市街地や中高層マンションなど、特定の地区・施設を対象に、荷さばき駐車など配送実態などを調査した。対象箇所での路上駐車のうち、荷さばきを行う車両の割合は、中心市街地では45%、中高層マンション周辺では35%だった。

同協議会では、今後も調査結果の整理やデータの分析を進め、今年度内をめどに調査結果を取りまとめる。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。