話題断言する。かつてここまで運送会社に対し、追い風が吹いたことはない。

こう言うと、運送経営者から「何を言っているんだ、『物流の2024年問題』を知らないのか?物流2法の改正で運送会社はしんどくなるばかりじゃないか」と反論を受けることがある。確かに、法改正と諸制度によって、運送会社も荷主も、やらなければならないことは増えている。だが、行うべきことをきちんと行えば、むしろ運送会社の経営は強化され、利益体質へと生まれ変わることができる環境が整ったと捉えるべきではないだろうか。政府もこうした逆風の存在を分かっているからこそ、「物流革新」の大号令のもと、運送業界に対し、追い風となる支援策を充実させようとしている。

つまり、問題は「行うべきことを、いかに手際よく、しかも正確に行うのか──」その方法論だ。

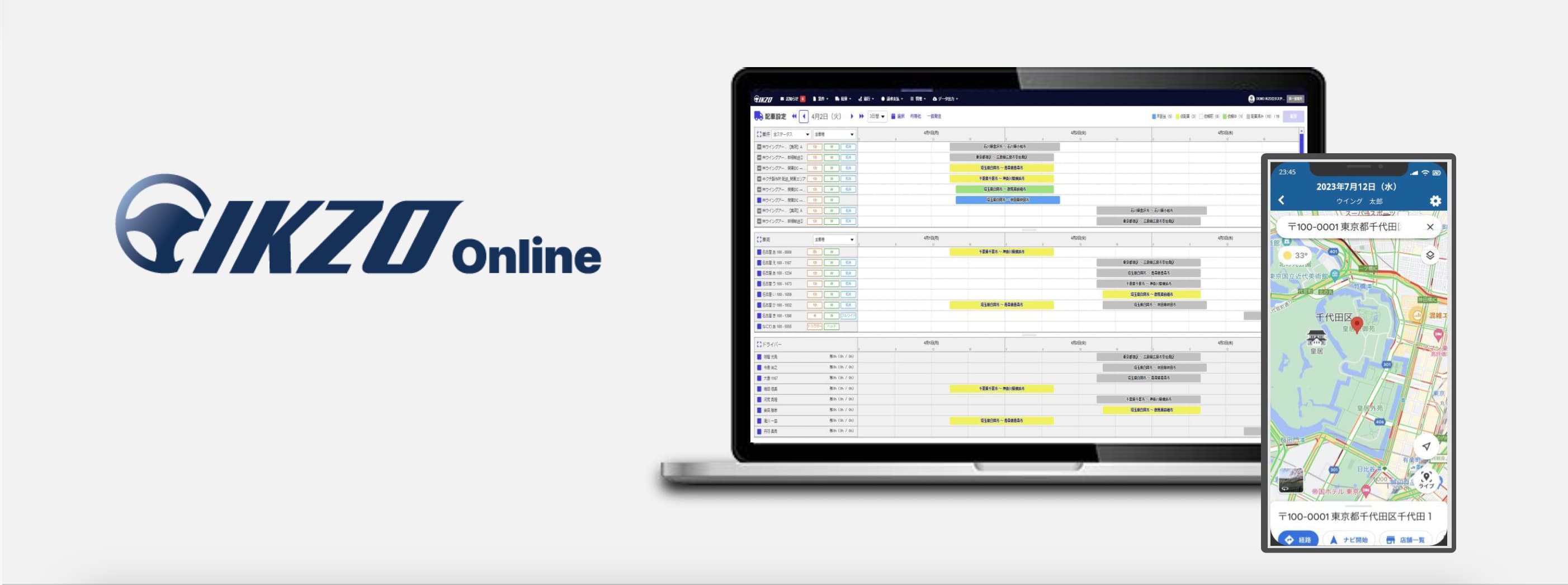

18年にわたって物流業界に身を置き、物流会社の立場で荷主・運送会社と対峙してきた加藤由貢氏(ウイングアーク1st物流プラットフォーム事業開発部 部長)が提案する「IKZO Online」(イクゾーオンライン)、「IKZO Analytics」(イクゾーアナリティクス)は、その方法論を具現化した、類まれな物流DX(デジタルトランスフォーメーション)プラットフォームといえる。いかにして、24年問題を追い風に変えるのか。転機となる法改正・諸制度の要点とともに、解説する。

「物流革新」政策は、運送会社の業務負担を増加させるが…

「物流革新」政策は、運送会社の業務負担を増加させるが…

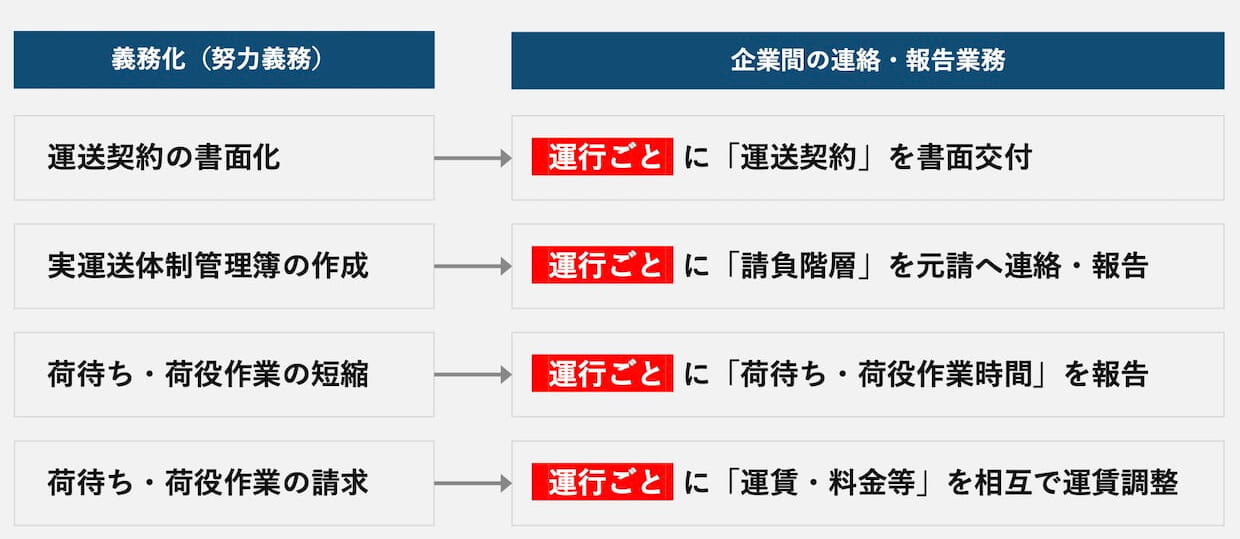

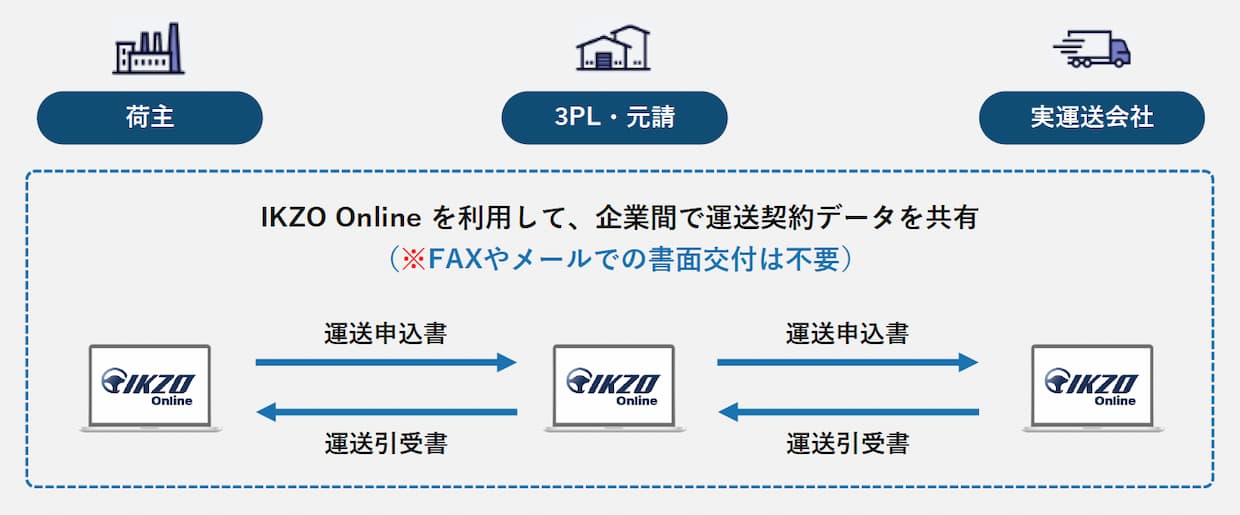

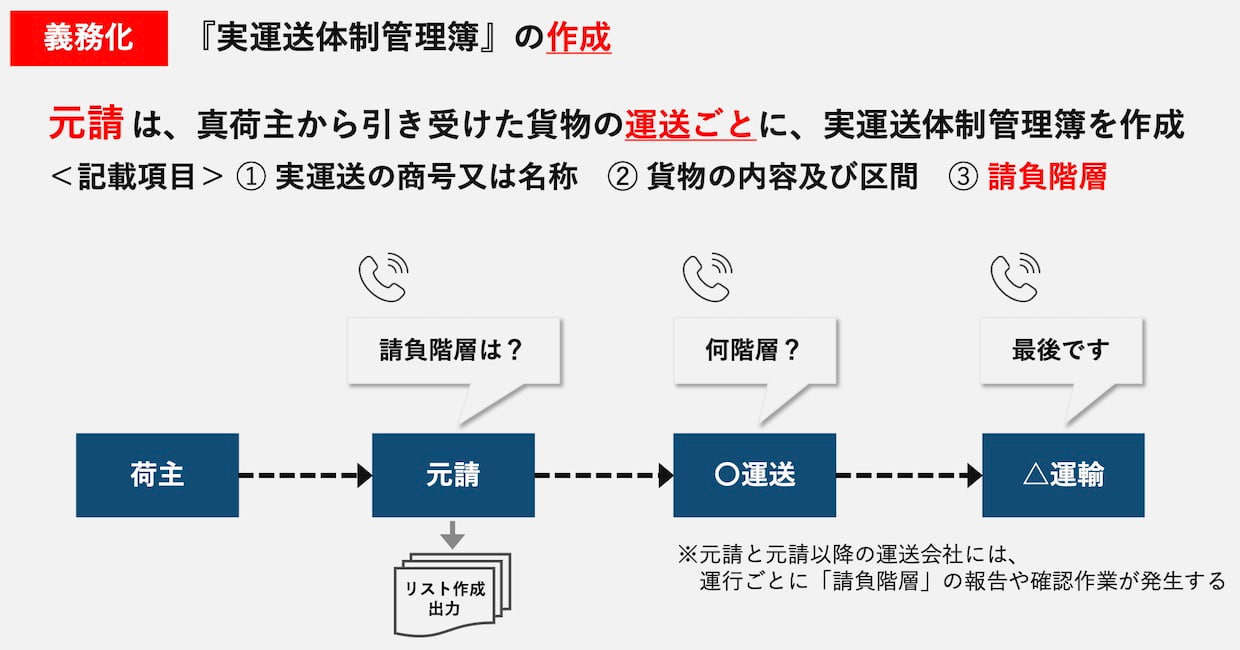

物流関連2法の改正では、運送契約の書面化と実運送体制管理簿の作成が義務化され、荷待ち・荷役作業時間の短縮にも努力義務が課された。荷主は運行ごとに運送申込書を作成・交付するのと同時に、運送会社も荷主に対して運送引受書を交付しなければならない。元請け事業者は、真荷主から引き受けた運送案件ごとに、実運送体制管理簿を作成する必要がある。荷待ち荷役の努力義務においては、時間の把握と適正な料金の収受、改善に向けた取り組みが求められる。

これらは、立場の弱い運送会社の経営改善を促し、トラックドライバー不足の根本解決を目指すものだが、一方で、荷主・元請け・実運送会社間の連絡報告業務が膨大に発生することを意味する。これが「逆風」の正体というわけだ。

▲ウイングアーク1st物流プラットフォーム事業開発部 部長の加藤由貢氏

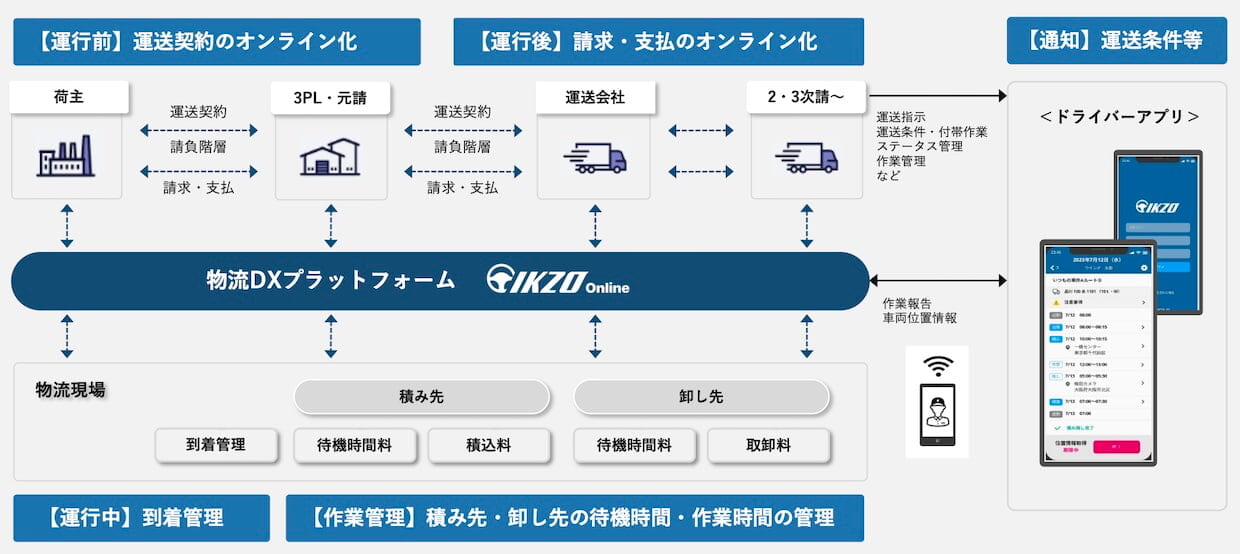

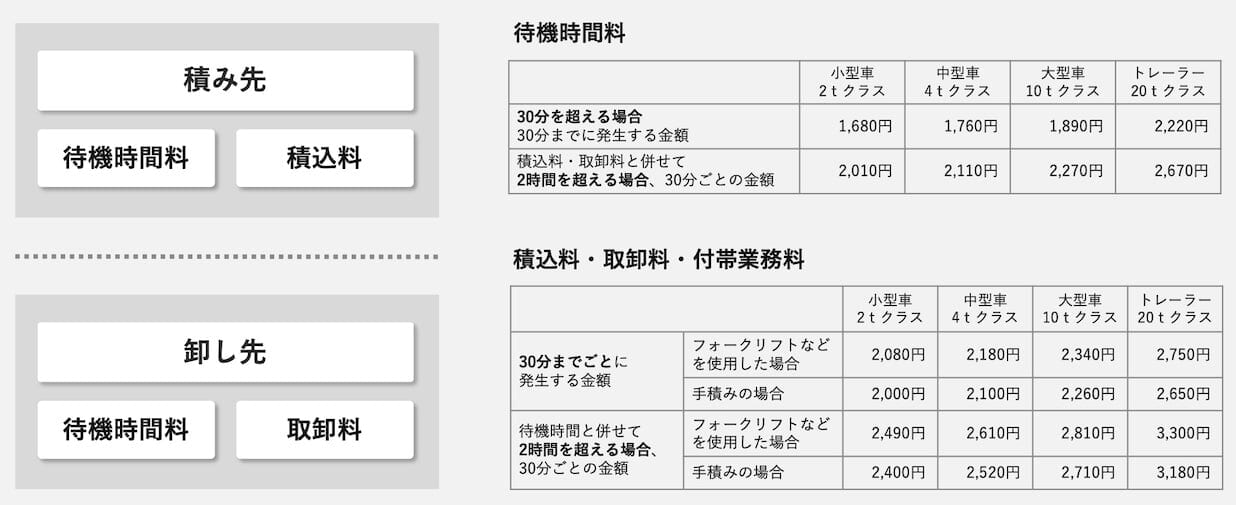

しかし、この膨大な連絡報告業務が関係者間でスムーズに行われたらどうだろう。荷主は健全な取引環境のもとに持続可能な物流を手に入れ、元請け・実運送会社は適正な運賃・料金の収受と労働環境の改善が進み、最終的にドライバーの待遇改善にもつながる。これこそが、物流DXプラットフォーム「IKZO Online」が実現する世界だ。

荷主・元請け・実運送会社の間でやりとりされる、運送契約と請負階層の確認や、請求・支払い、待機時間・作業時間の集計・連絡・報告が全てオンライン上で完結し、ドライバーもスマホアプリを通じてつながることができる。「こうすることで、全てのステークホルダーが24年問題を追い風に変えることができる。運送会社にとっては、『どうせ荷主に交渉しても無理だろう』という世界から脱する千載一遇のチャンスになるはずだ」と加藤氏は力説する。

とはいえ、こうしたプラットフォームは、往々にして情報共有にフォーカスしすぎて「実業務では使えない」「共有するときだけ入力して使用する」といったことが少なくない。やりとりの元となる各種機能が「現場で使える」代物でなければ、絵に描いた餅というわけだ。

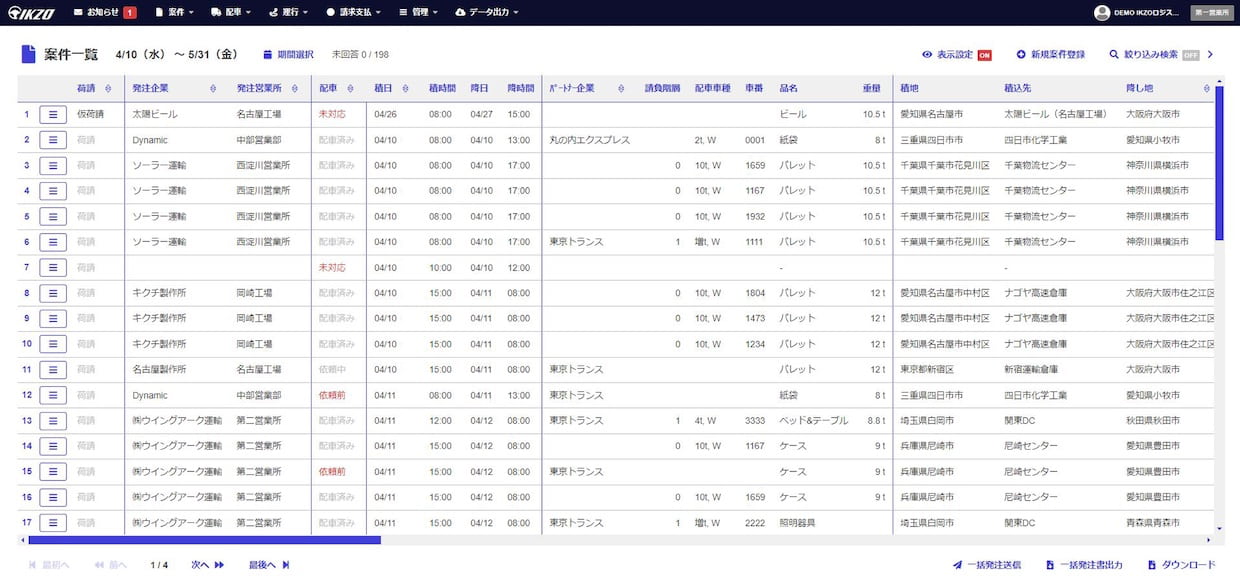

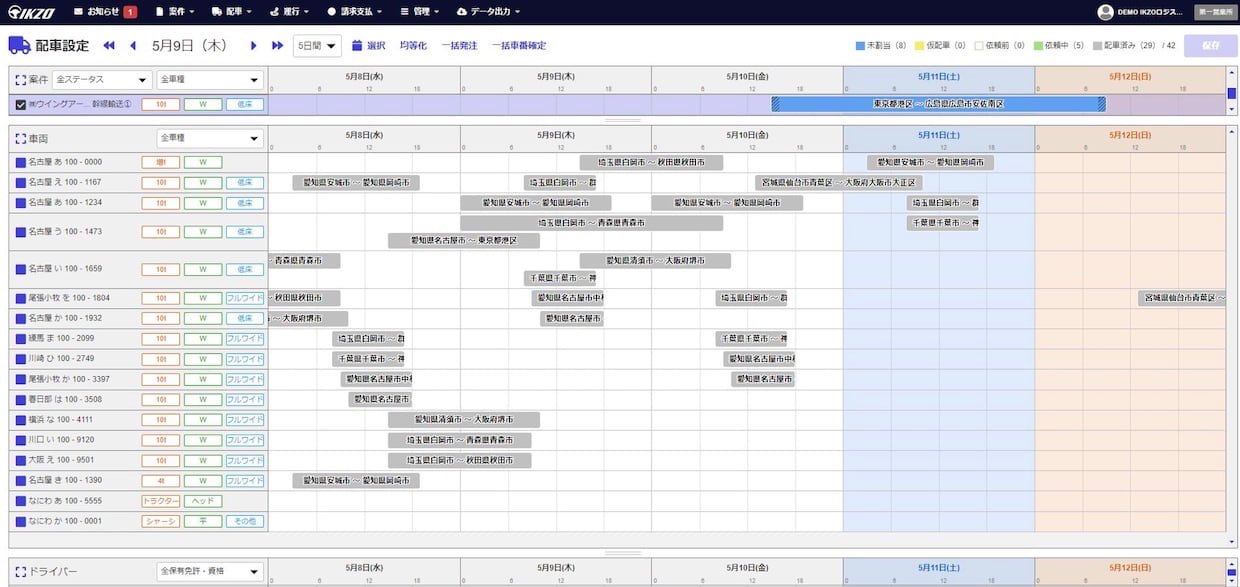

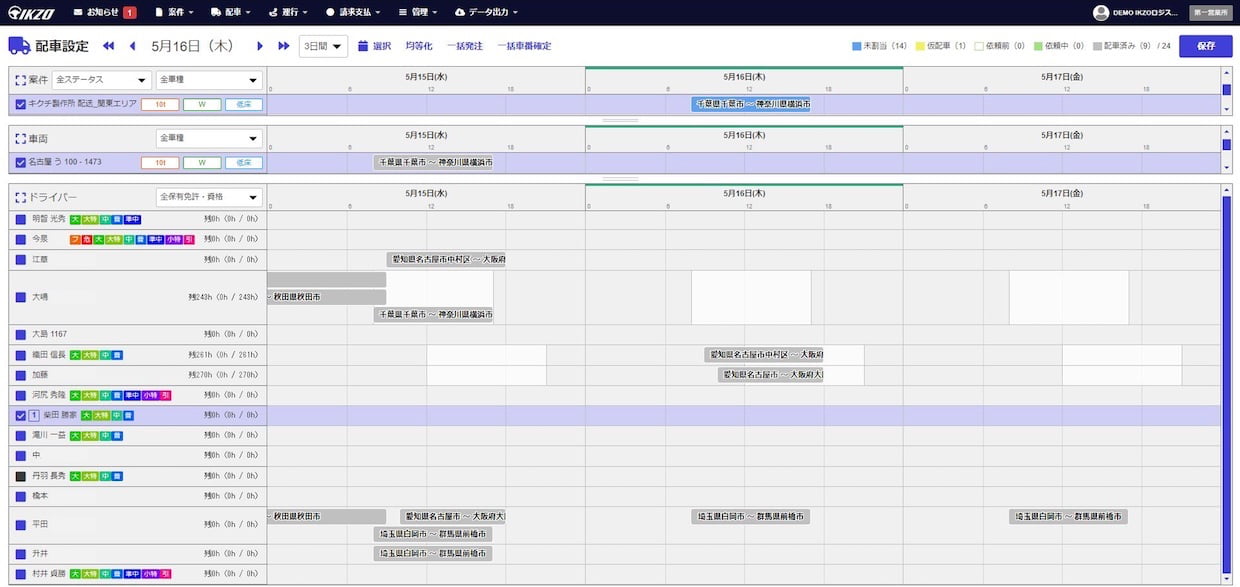

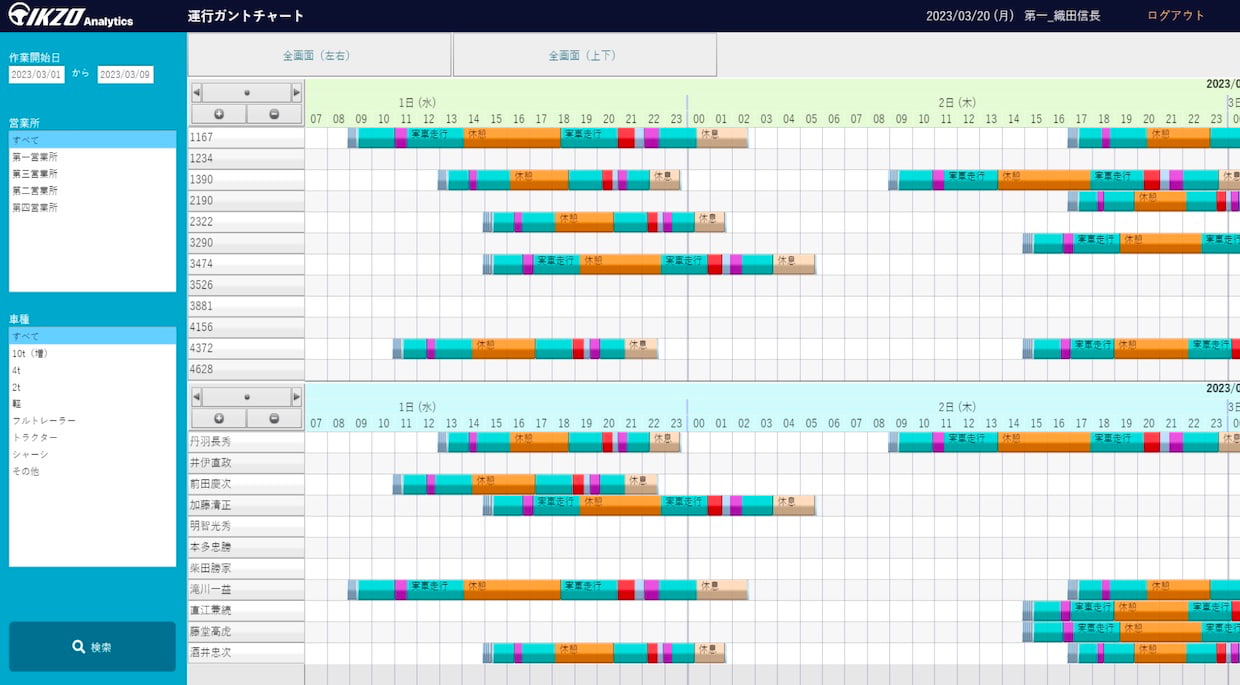

結論から言うと、IKZO Onlineが提供する、受発注管理、配車設定、運行管理、請求支払管理、データ出力の各機能は、これらを専業で提供するシステムに引けを取らない完成度で提供されているのだが、ここでは特に法改正で義務化された業務にフォーカスして紹介する。

■実業務で使用するシステム画面の例

荷待ち・荷役時間の管理と適正な運賃・料金の収受

荷待ち・荷役時間の管理と適正な運賃・料金の収受

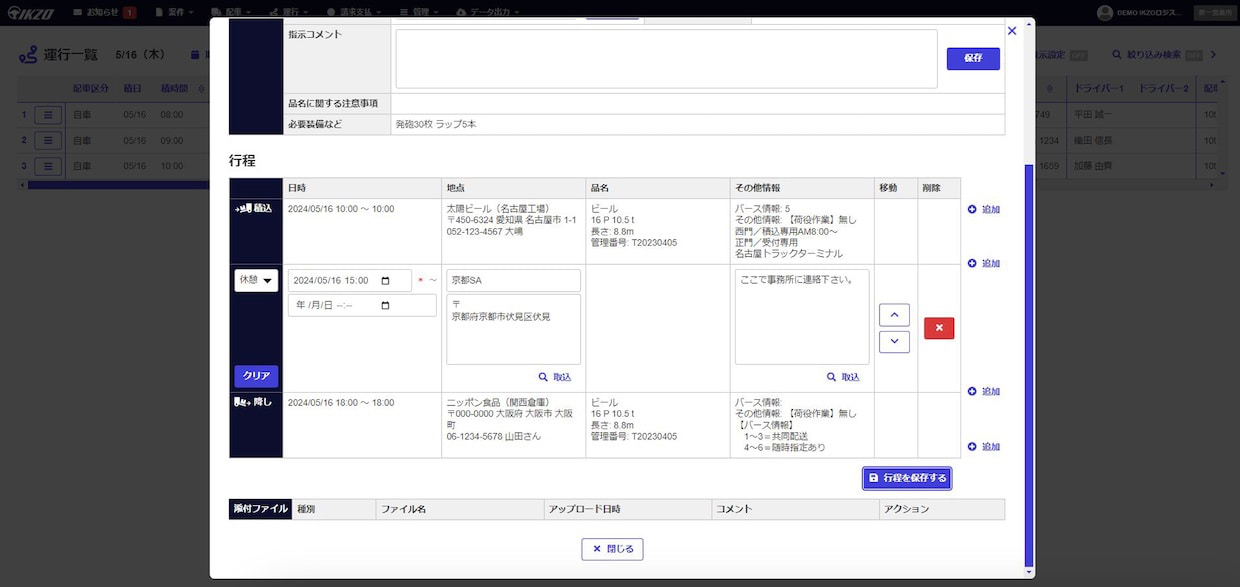

先述した物流関連2法の改正によって、実運送会社が荷主・元請けと対等に渡り合える環境は整ったものの、実際の業務においては、エビデンスに基づく運賃・料金の請求が大きなハードルとなろう。改正された『標準的な運賃』では、いわゆる自主荷役を指す、積込料・取卸料・付帯業務料や、待機時間料などが明示された。運送会社側は、これらを正確に記録し、きちんと荷主に対して請求しなければならないが、これを手作業で行うのはなかなか難しい。

例えば、待機時間については「デジタコで記録できるから問題ないだろう」と考える運送会社もいるかもしれないが、請求できるのはあくまで荷主(発荷主・着荷主)都合の待機時間であって、運送会社・ドライバー側の都合による待機時間は請求できない。現行のデジタコでは、この区別を記録することが難しい。

また、待機・自主荷役に要した時間を請求に反映させる手間も問題となる。デジタコに記録された待機時間・自主荷役時間を、1台ずつ確認し、請求明細に反映させる手間を考えると、「手間がかかりすぎるから、待機時間・自主荷役時間の請求は諦めるか」と考える運送会社も出てきかねない。こうした事態を避けるために、IKZO Onlineではドライバーがスマートフォン上のドライバーアプリで記録した待機・荷役時間といったエビデンスを元請け・荷主にオンラインで共有するとともに、これを反映した請求・支払いをオンライン上で完結することができるのだ。

運送契約の書面化と実運送体制管理簿の作成

運送契約の書面化と実運送体制管理簿の作成

運送契約の書面化については、運送申込書と運送引受書のやりとりを全てオンラインで完結させる。ファクスやメールでやりとりするのは、業務負荷を高めるばかりか、間違いや漏れの原因となるからだ。当然ながら、「書面」に記載すべき項目は全て押さえられており、国土交通省が定める「電磁的方法」に準拠する。

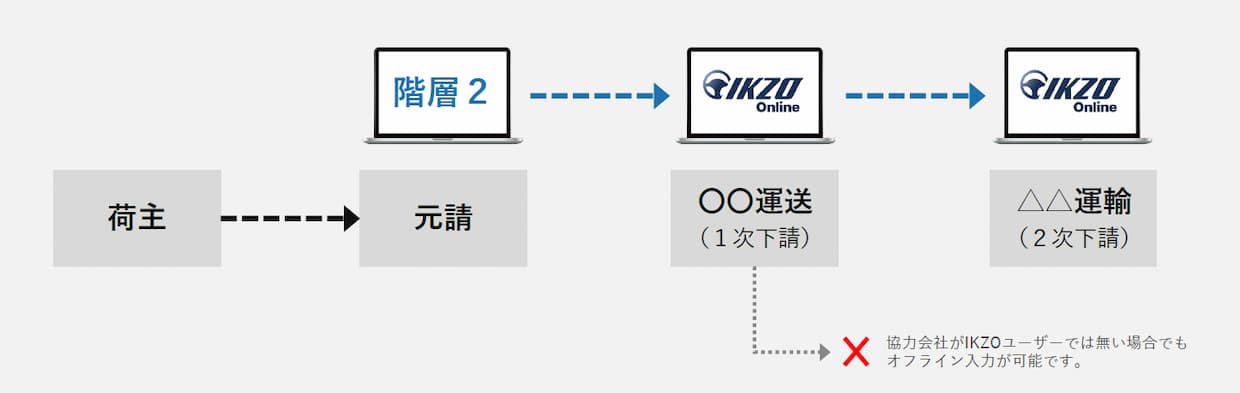

続いて、実運送体制管理簿の作成。例えば、下請け構造の下位にいる実運送会社とつながることができない他社システムでは、実運送体制管理簿の請負階層を確認するために、結局1社ずつ電話で確認しなければならない。これでは部分最適にしかならず、アナログなプロセスが残ってしまう。IKZO Onlineでは、元請けと協力会社が一緒に利用することで、請負階層が自動的に表示され、容易に管理簿を作成することができる。協力会社がIKZO Onlineのユーザーでない場合でも、個別入力に対応し、階層の把握が可能だ。

運送に関わるコミュニケーションをデジタル化する

運送に関わるコミュニケーションをデジタル化する

ここまで紹介してきたように、今春の物流2法および標準運送約款の改正は、これを味方にすれば、実運送会社・元請け・荷主のそれぞれがメリットを得られるが、関係者の間でやりとりする情報が膨大に発生するため、電話やファクスを用いた従来のやり方では、持続性や実現性が乏しいのも事実だ。現実として、多くの運送会社では、未だに電話とファクスによるコミュニケーションが幅を利かせている。そしてこれが業務負担を増やし、多くの間違いや漏れを生じさせている。

こうした課題に対し、運送ビジネスに携わるすべてのコミュニケーションをオンライン上で完結させるのが、IKZO Onlineというわけだ。加藤氏が「他社システムは『1:n』であることが多いが、IKZO Onlineは『n:1:n:n』だ」と説明するとおり、荷主、元請け、下請けを含む運送会社といったステークホルダー間のコミュニケーションを一気通貫してデジタル化できるのは、「物流DXプラットフォーム」の名に恥じぬIKZO Onlineの特徴だ。

経営を可視化しデータ武装するための武器、IKZO Analytics

経営を可視化しデータ武装するための武器、IKZO Analytics

取材中、加藤氏から「データ武装」という言葉が幾度も発せられた。

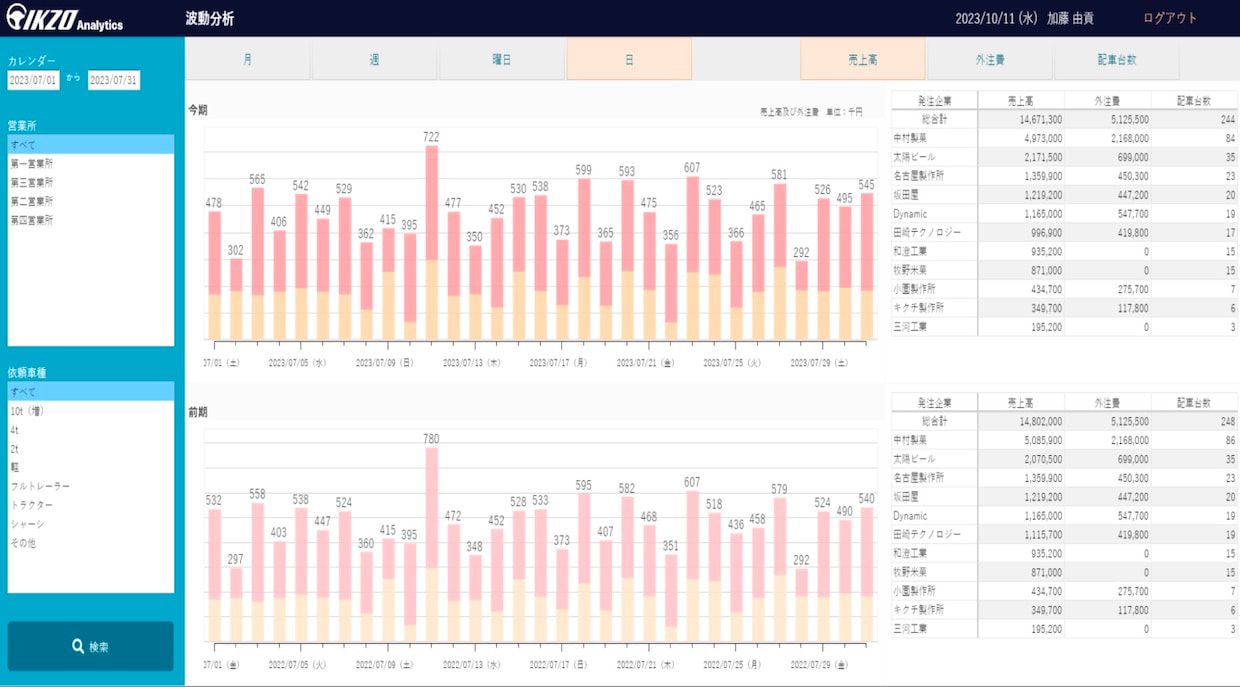

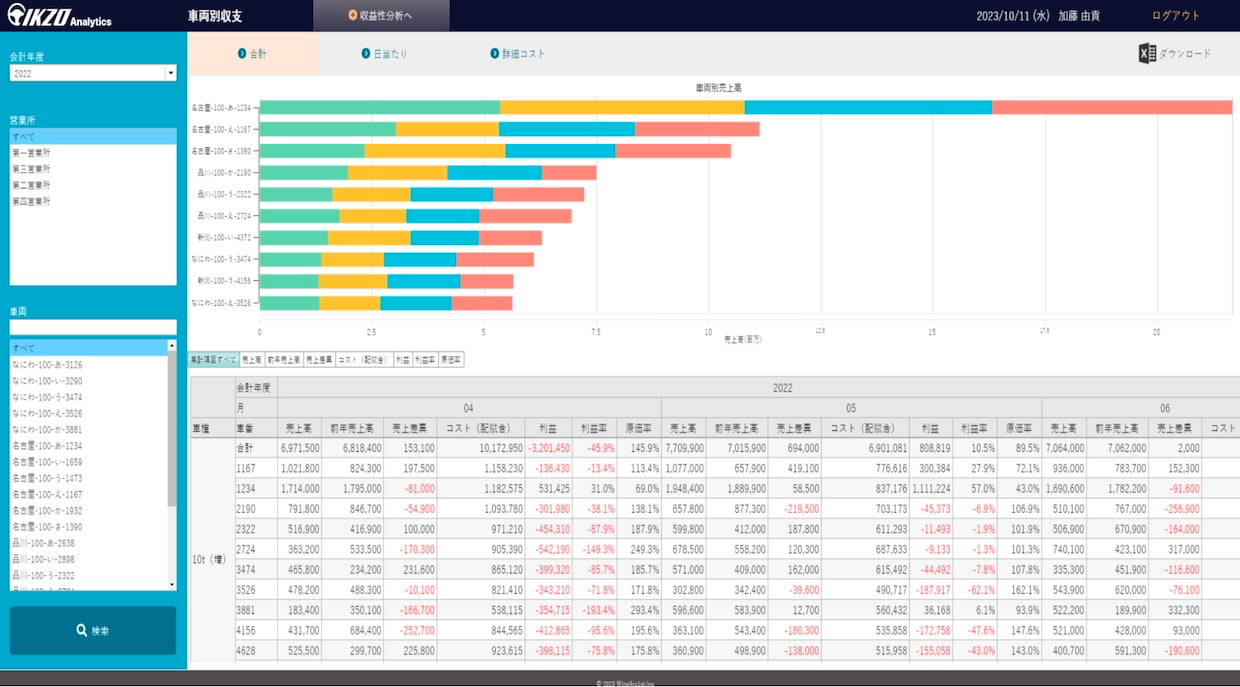

データ武装には、さまざまな意味合いがある。自主荷役や待機時間について、きちんと請求を行うためのデータ武装。法令順守のため、運送契約書面化や実運送体制管理簿の作成などを確実かつ正確に行うためのデータ武装。そして、運賃値上げの交渉材料、あるいは経営を健全化するためのデータ武装があり、これに貢献するのが「IKZO Analytics」だ。前述のIKZO Onlineが扱う受発注データやデジタコデータから取り込んださまざまな経営指標を可視化し、分かりやすくグラフィカルに表示する。運送会社の経営に特化したBI(ビジネスインテリジェンス)ツールというわけだ。

加藤氏は、18年間運送会社で勤めてきた経験から、経営指標を可視化する重要性と意義について、このように語る。「予算実績の進ちょくを尋ねたときに、『全然ダメですわ』といった感覚的な報告しかできなかった人も、BIを導入して半年も経つと、『目標に対する達成度は95%ですが、この5%未達の原因は、●●という案件をロストしたからです』というように、数字で説明できるようになる。実際に、運送会社でそういう姿を目の当たりにしてきた」(加藤氏)

「物流の24年問題」、あるいは改善基準告示の改正もあり、ドライバーの労務コンプライアンスがますます厳格化する今、運送会社の経営を健全化するには、運賃の値上げは必須だ。ただし、運送会社に対するアンケート調査結果を見ても、あるいは筆者自身の肌感でも、意外と運賃交渉に挑めていない運送会社は多い。中には、値上げ交渉の根拠となる運送原価などの数字の裏付けを荷主・元請けに示すことができないから諦めたという運送会社も少なからずいるようだが、こうした会社こそ、IKZO Analyticsを導入することで、課題や懸念点をみずから発見し、能動的な行動に移せるだろう。

もう1つ、IKZO Analyticsについては、表示される経営指標の種類や、ダッシュボード画面が適切で見やすいことも付記しておきたい。率直に言えば、BIツールを自称する競合他社システムの中には、「これが本当にBIか」と絶句したくなるものもある。この傾向は、物流関係システムだけしか開発してこなかったシステムベンダーに顕著だ。

■IKZO Analyticsで表示される画面の例

▲「IKZO Analytics」は運送業務に関する散在したデータを統合し、グラフ・表などを用いて見やすく表示。比較・分析しやすく、操作性も優れる

IKZO AnalyticsのBIとしての優秀さは、さすがウイングアーク1stだと感じる。創業以来、幅広い業種業態に対して帳票・BIソリューションを提供し続け、今や企業理念に「The Data Empowerment Company」(※)を掲げる同社だからこそ、すべての人に分かりやすいデータの伝え方・見せ方のノウハウがあるのだろう。

IKZO Online、IKZO Analyticsは、時代が求めたツールだ

IKZO Online、IKZO Analyticsは、時代が求めたツールだ

加藤氏に感心するのは、岸田内閣が推し進める「物流革新」政策に対する解像度の高さ。その加藤氏が先導するIKZO Onlineだ。当然ながら、物流2法改正などによって生じた新たな業務負担に対し、法制度に準拠しながら企業間コミュニケーションのデジタル化を遂行できる。

もちろん、IKZO Onlineは法改正への対応だけでなく、配車管理や運行管理、運送案件管理などの効率化も同時に実現する。加えて、IKZO Analyticsによって経営の可視化、運賃交渉の材料も提供するという隙のない布陣には、繰り返しになるが、さすが物流DXプラットフォームを名乗るだけのことはあると感心する。

「真打ち登場」──。今回の取材で、こんなキーワードが浮かんだ。IKZO Online、IKZO Analyticsこそは、物流の24年問題を筆頭とする物流クライシスの今、時代が求め、時代が生み出したソリューションといえるのではないだろうか。