行政・団体国土交通省は14日、国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会が今月7日から11日まで開催され、日本が欧州と共同提案した、船舶使用燃料を段階的に温室効果ガス(GHG)排出量の少ない代替燃料に転換していくための制度などを導入する条例改正案に合意が得られたと発表した。条約が発効すれば、日本が開発を進めているゼロエミッション燃料船などの技術の優位性が生かされ、海事産業の国際競争力強化が期待できる。

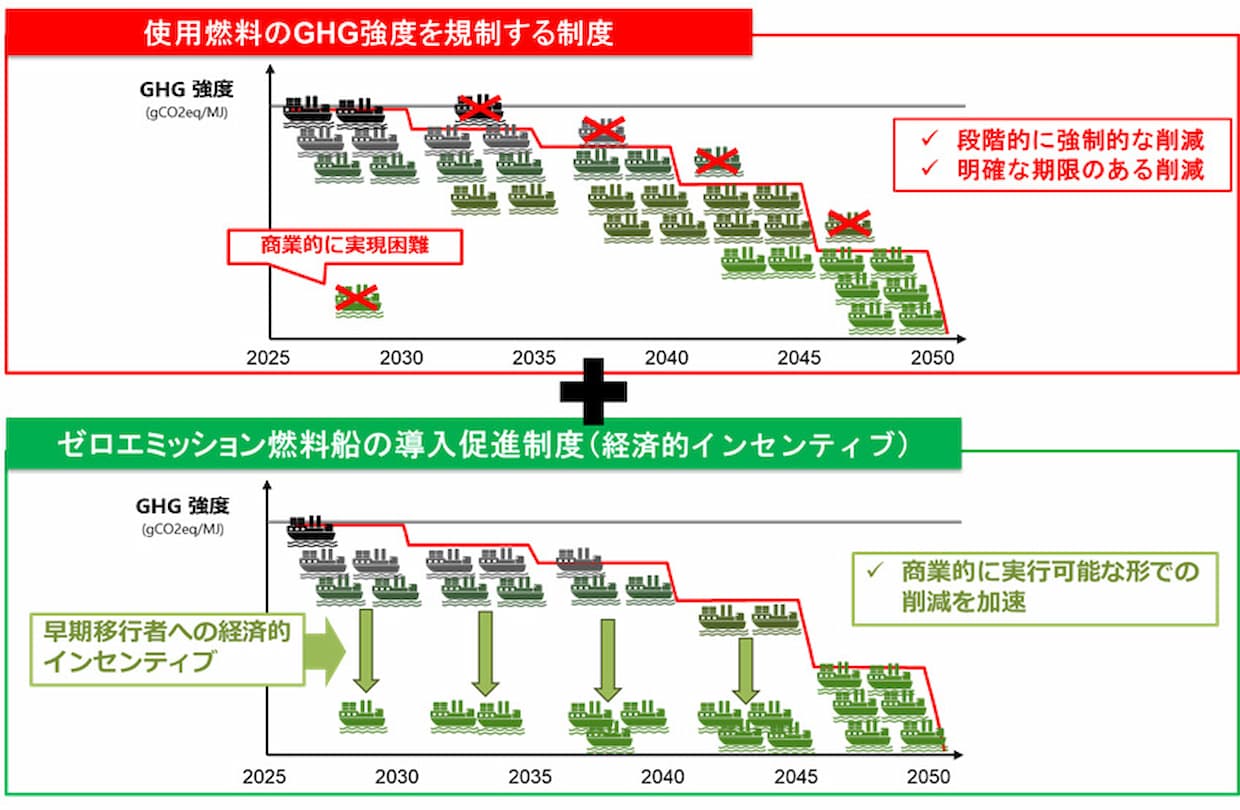

日本と欧州は、代替燃料の転換を推進する制度のほか、ゼロエミッション燃料船の導入に経済的インセンティブを与える制度を提案していた。また、委員会では海洋汚染を防止する船舶の環境対策なども議論された。

代替燃料への転換を進める制度は、国際海運のGHG排出ゼロの取り組みに実効性を持たせるため、日本が欧州と共同提案し、交渉を進めてきた。

総トン数5000トン以上の外航船舶を対象に、2028年以降、各船舶が年間に使用する燃料によって決まるGHG強度(エネルギー当たりのGHG排出量)を規制し、段階的に強化していくことで、GHG排出量の少ない代替燃料への転換を促す。風力推進などを活用する場合には、GHG排出量の減少が考慮される。

代替燃料の使用によって規制値を達成できない船舶は、代わりに超過排出量に応じた負担金を支払う方法や、ゼロエミッション船などからの排出量と相殺する方法で規制に適合させることもできる。

ゼロエミッション燃料船の導入促進制度は、22年に日本が導入を提案し、昨年に欧州との共同提案に漕ぎつけた。

総トン数5000トン以上の外航船舶を対象に28年以降、ゼロエミッション燃料の使用にともなう費用増に対する支援として報奨金を支給する。GHG強度規制で支払われる負担金を「ネットゼロ基金」として積み立てて、支給に充てる。これによってゼロエミッション燃料船は、運航コスト上の優位性が確保される。

具体的な報奨金の規模などについては、27年3月までにIMOで検討を進める。基金は報奨金の支給のほか、後発開発途上国や島しょ国の船舶の燃料転換を支援するためにも使われる。

条約改正案はことし10月に開催予定の会合で採択の審議が行われ、早ければ27年3月に発効する。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com