話題ポスト2024年の物流のあり方、今取り組むべき課題について、WMS(倉庫管理システム)としてのあるべき姿勢を示すのがシーネットである。

これまでも「つなぐ」というコンセプトを基軸とした事業を展開してきた同社。同社のクラウド型WMS「ci.Himalayas/R2」は、クラウド型WMS売上シェア13年連続の1位(※1)を獲得して市場での評価を確立した。それだけに、ポスト2024年の物流におけるWMSの進化を、同社がけん引していく存在といえる。

※1…デロイト トーマツ ミック経済研究所「スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2024年度版」

シーネット執行役員営業管掌の鈴木喬氏は、「WMSは、物流を取り巻く効率化の基盤であり、起点となっている。今後はさらに、横へ縦への連携が求められており、より広くよりスムーズなつながりを担うことが使命」と語る。変化し続ける物流のなかで、最適な解決方法を模索していくには、起点となるWMSがすべてを担うのではなく、それぞれ適材適所なソリューションとの連携が重要な鍵を握るのだ。

WMSは倉庫管理を超えた横展開へ、自動配車・動態管理と標準連携

WMSは倉庫管理を超えた横展開へ、自動配車・動態管理と標準連携

目指す横への広がりでは、倉庫内から倉庫外の配送領域との連携に着手した。

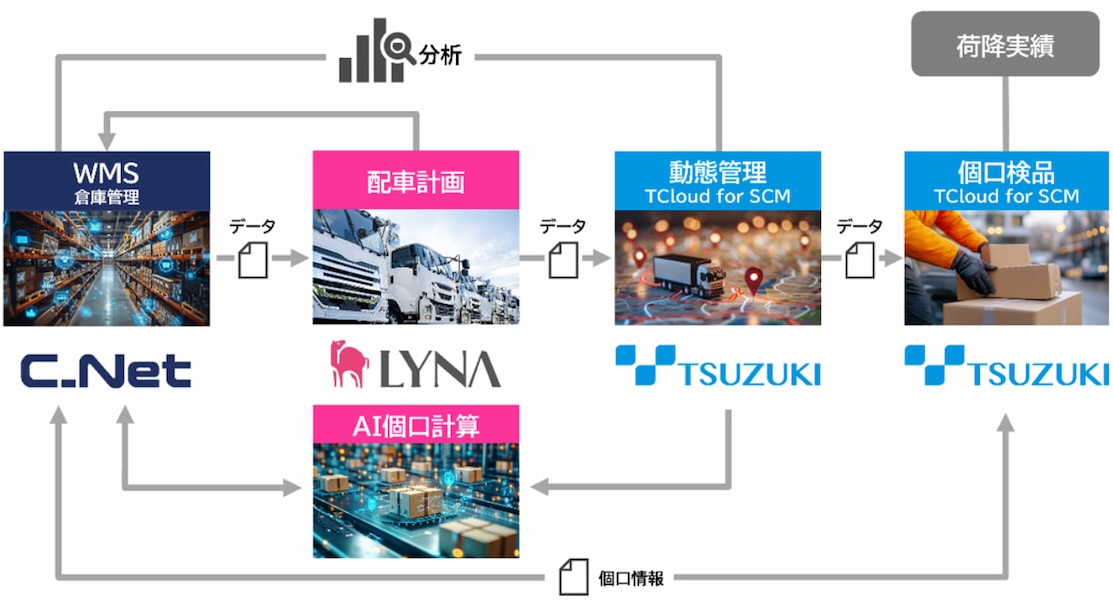

自動配車システム国内トップシェアのライナロジクス(千葉県市川市)と、動態管理システムを展開する都築電気、シーネットの3社による連携は、WMS・配車システム・動態管理の標準連携WMSの構築を目指すものだ。

▲執行役員営業管掌の鈴木喬氏

「WMSの標準機能拡充や庫内のデータ連携に関しては、ある程度行き着くところまできたが、庫内の効率化を突き詰めても、配送領域とスムーズにつながっていなければ、サプライチェーンとしては目詰まりする」(鈴木氏)のが現状だ。

では、3社連携で期待できることとは何か。WMSとライナロジクスの「LYNA自動配車クラウド」をAPI連携することで、庫内作業と配車計画を同期し、配送計画に応じた最適な庫内作業が期待できる。変動する出庫量に応じた配車指示が連動できれば、無駄のない車両稼働で配送コスト削減ができるはずだ。また、荷姿予測AI(人工知能)「LYNAロジスティクス予測」との連携は、WMSの出荷予定データに基づいた当日の出荷個口数や、適切な積載率、配送ルートの自動調整などの精度向上にも役立つ。

さらに、都築電気の動態管理サービス「TCloud for SCM」と連携し、リアルタイムで配送状況を把握することで、事前の倉庫受け入れ準備、最適配送ルートの見直しなど、荷待ち・荷役時間の削減や、運転業務の負荷削減を目指す。

鈴木氏は、「庫内のあらゆるデータが集まるWMSに、さらに配送領域のデータなども集約していくことで、有効なデータの蓄積や分析などに役立つはず。それぞれ連携するソリューションのAIの精度も高まっていくことで、継続的でより実効性のある物流改善が実現する」と語る。改正物効法が目指す荷待ち・荷役時間の削減や、積載率の向上を実現し、これからのサプライチェーンを支えるCLO(物流統括管理者)支援が期待される。

物流DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進と業界の新基準確立を目指す、WMS・自動配車・動態管理の標準連携は、横浜市の物流事業サン インテルネット(横浜市西区)の物流現場でPoC(概念実証)が進められる。サン インテルネットは高品質な物流サービスを目指してもともと3社のソリューションを活用していたことが、今回の連携開始のきっかけになったという。物流に携わる事業者それぞれが最適化に取り組むことが、次の新たな連携のきっかけとなり、物流を革新する検証の好循環となっていくのである。

小売業界の課題解決目指す縦連携、流通BMS標準対応のWMSへ

小売業界の課題解決目指す縦連携、流通BMS標準対応のWMSへ

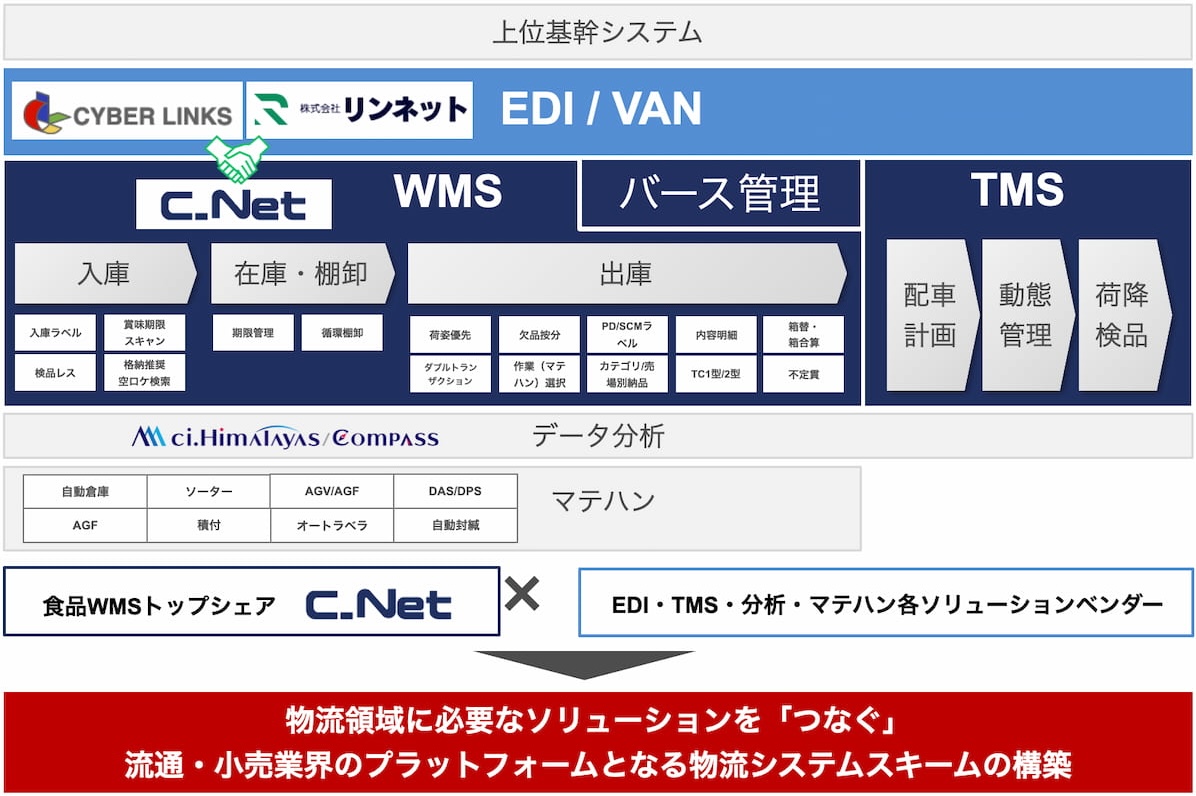

横展開だけではなく縦方向への連携拡大では、上位システムとの垂直連携で新たな取り組みを展開する。

シーネットは、サイバーリンクス、リンネット(福岡市博多区)と協業し、小売・卸・物流のデータ連携を強化する「流通BMS標準対応のWMS」の開発を開始した。

流通業界におけるEDI(Electronic Data Interchange)は、発注、出荷、請求などの業務プロセスを電子化・自動化し、効率化を図る重要な仕組みだ。だが、企業間で個別のEDI仕様を持つことで運用コスト・工数が増大し、中小企業の導入や運用を妨げるハードルとなっていた。日本の流通業界向けの標準化EDI規格である流通BMS連携をWMSに標準装備することで、従来の個別対応による高コスト化や長期化の課題を解決し、より迅速かつ効率的なデータ連携が期待できる。特に、小売・卸は受発注業務の効率化、物流の在庫管理の最適化が可能となり、3社のデータ連携で業務負担を軽減できる。

「食品物流に強いと評価の高いWMS『ci.Himalayas/X』を、より広く小売事業、卸業で活用できる環境が整う。小売・卸は受発注業務の効率化、物流の在庫管理の最適化が可能となるなど、流通小売業界の物流DXを加速させる連携」(鈴木氏)だ。

データ可視化と有効利用を突き詰め、求められるWMSに

データ可視化と有効利用を突き詰め、求められるWMSに

庫内領域から配送領域の横展開、標準BMSデータ連携による縦展開と、その取り組みは個別最適ではなく明らかに全体最適を目指すものだ。しかし、まだまだ取り組むべきことがいくつもあり、解決までの道のりの長さを知っているからこそ、鈴木氏は、「全体最適化への貢献」という言葉を使うことに慎重だ。今後も、マテハン領域でWMSができること、バース領域との連携でWMSができることなど、データ共有を進めるべき領域はたくさんあると、はるか先の目標を見据える。

「自動化によって活性化したのは、データは誰のものなのかという問いかけではないか。これまでのように自社が取り込んだデータを独り占めする姿勢ではなく、データはみんなで共同で活用するものという姿勢が問われている」と鈴木氏はいう。縦・横、多様な連携を増やすことは、WMSに取り込むデータを拡充することであり、そこからの検証を重ねる機会を拡大していくことでもある。これまで見えなかった改善ポイントも、可視化できるデータ領域を広げることで気づきを得る機会となるだろう。「AI(人工知能)の進化で、ビッグデータ活用や共同物流など高度な分析や計画が可能になったことが、データ共有化を加速させている。今後はWMS同士の連携などが検証される新時代への備えも必要だ」(鈴木氏)

CLOを支える、全体最適化道のりの先頭に立つWMS

CLOを支える、全体最適化道のりの先頭に立つWMS

さらに、鈴木氏は「ベンダー間のつながりだけではなく、荷主企業のCLOとも、より高度な改善提案で連携できるよう、コンサルタント以上の分析力、解決策のポテンシャルも高めることが、これからのWMSベンダーには必須」と説く。物流に関するデータのハブとなるWMSはサプライチェーン改革の中心となるべき存在であり、「コンサルタント会社とは違った強み、現場を知る力で実効力のある改善を考え、これまでよりも上のフェーズの提案者でありたい。昨年リリースした物流KPI分析・可視化アプリ『ci.Himalayas/Compass』の活用を広げていくことも引き続き重要なミッションとなる」(鈴木氏)。

また、領域拡大を国内だけにとどめる必要はない。海外部門も統括する鈴木氏は、WMSの海外導入も積極化するとともに、「海外にあって日本にないもの、新たな連携なども検証していきたい」という。例えば作業状況の映像管理などを求めるケースなど、海外ではエビデンスを確認するツール需要が高く、「リモートカメラ監視ツールとの連携が、日本でもっと重視される時代がくるかもしれない。また、本格的な検証はこれからとはいえ、CO2排出量削減の実行、可視化が物流業務の大きな割合を占める日が来てもおかしくはない。どんな物流の変化、新しいトレンドにも対応できる備えがますます重要になるはず」(鈴木氏)。

「つなぐ力」にこだわるシーネットだが、これまでほかのWMSベンダーをはじめとするソリューション事業者と積極的なコミュニケーションを目指してきたわけではなく、むしろ独立独歩で自社WMSの機能を確立してきたように思える。そのシーネットが先頭に立って、積極的な連携の方向性を示したことは、業界全体にも大きな影響を及ぼすのではないだろうか。

「ほかのベンダーの領域まで進出するとか、連携サービスをパッケージ化することが目的ではない。あくまでもこれからのWMSに必要なもの、WMSを強くするためのものとして、連携の実証を重ねて多様な領域のデータを蓄積し、活用する力を鍛えていく」(鈴木氏)。シーネットのWMSが、これからのサプライチェーン全体最適の礎となる──そんな未来が、いま確実に近づいている。