ロジスティクス再配達率の削減をめぐる課題は、制度だけで解決できるものではない。この上半期は、民間企業を中心に、再配達を根本から減らすための多様なソリューションが加速度的に広がった半年でもあった。

その象徴が、宅配ボックスの進化である。従来の“固定型”に加えて、後付け可能な簡易ボックス、スマートロック連動型、一戸建て向けにデザイン性と防犯性を備えた製品など、多様な選択肢が登場。まさに商機と、割引キャンペーン実施など普及拡大に向けた動きも多数見られた。

加速する生活者とのインターフェース改革

加速する生活者とのインターフェース改革

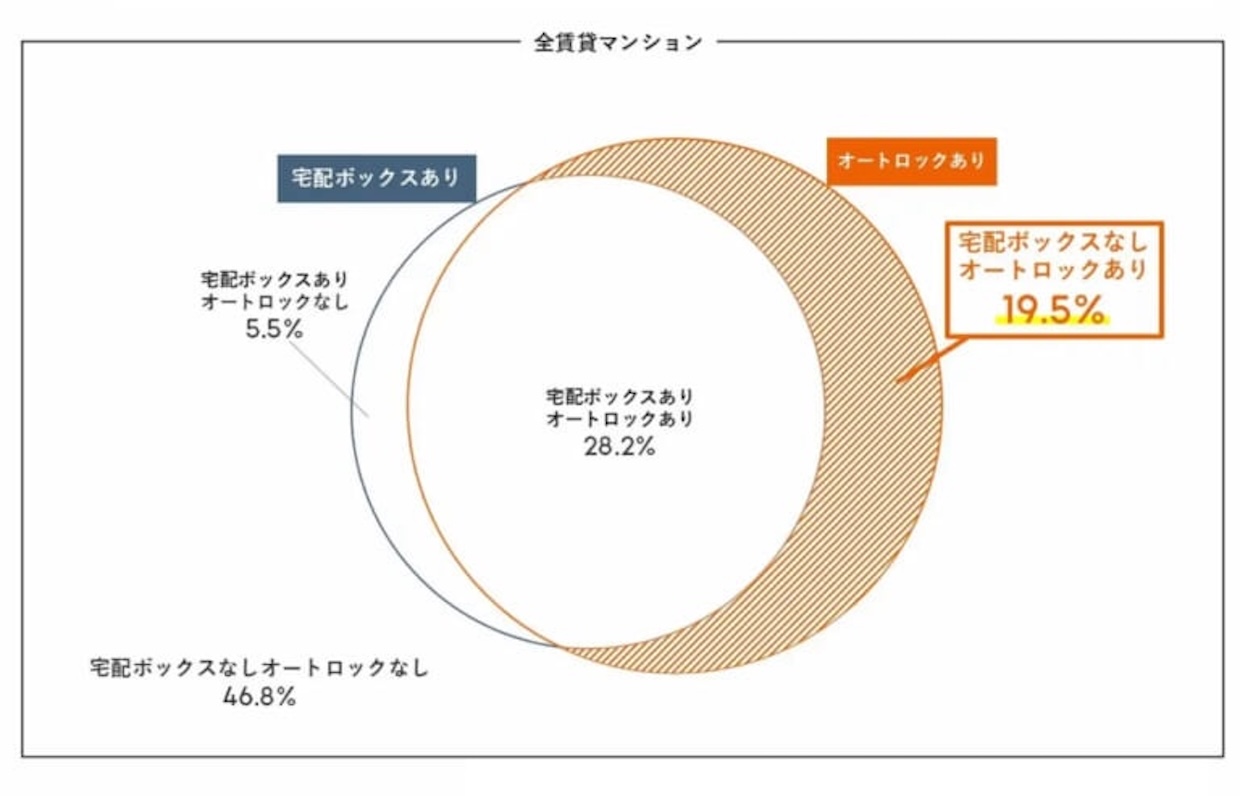

前章では置き配の課題として、オートロック付きマンションにおける部屋前置き配の問題を指摘した。そもそも配送者がオートロック玄関を通過することができず、また、セキュリティー上の問題なども置き配普及の妨げになっている。住宅情報サービスLIFULL(ライフル、東京都千代田区)の調査によると、全国の賃貸マンションのうち66.3%が宅配ボックス未設置。また宅配ボックスがなく、かつオートロックがある物件は19.5%に上り、配達員が玄関先まで荷物を届けることが困難な物件が一定数存在することが明らかになった。

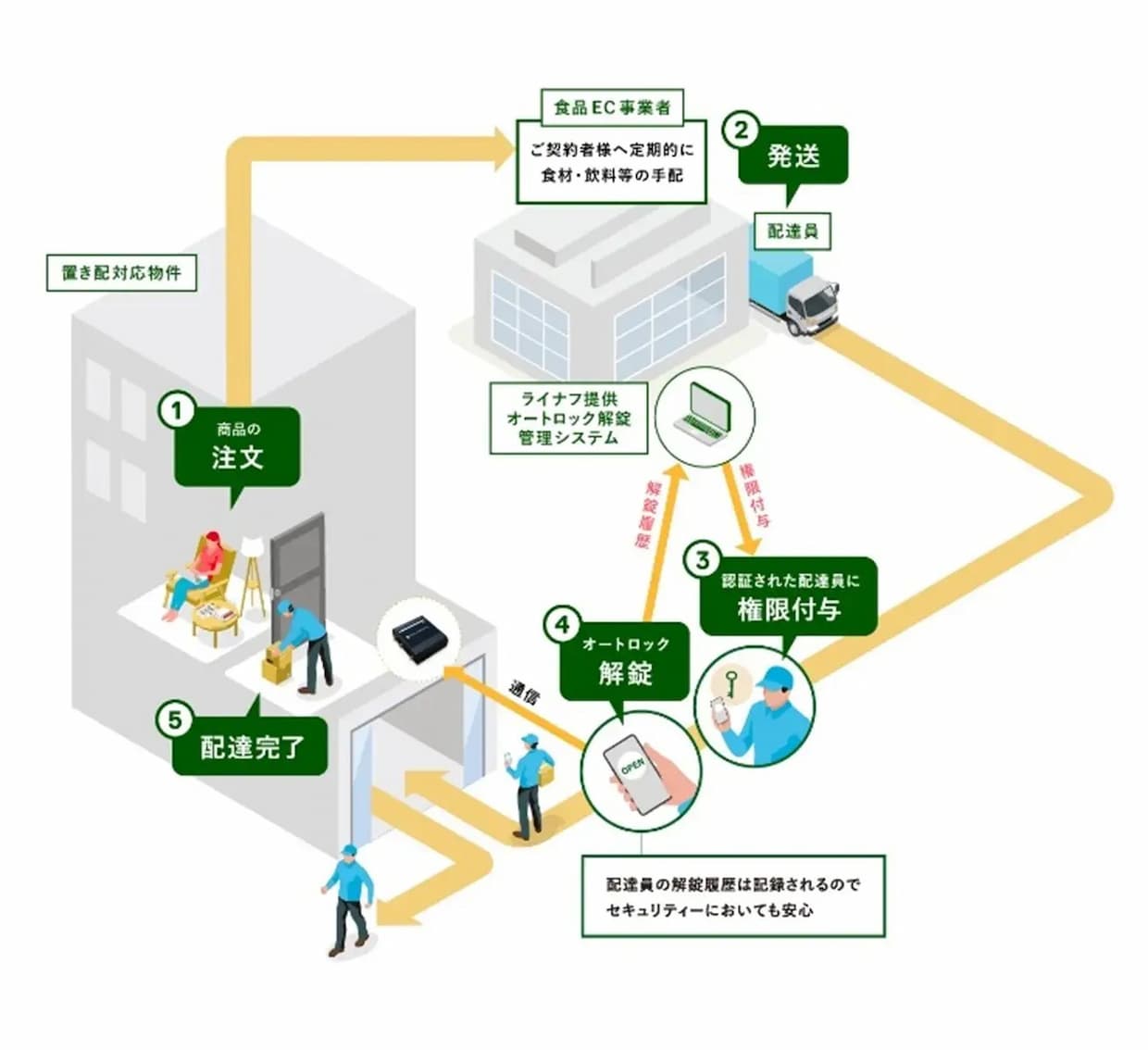

そんななか、玄関解錠システムを提供するライナフ(文京区)による、スマート置き配を急速に拡大していることが、上半期の公開記事からも見て取れる。

スマート置き配は、オートロック付きマンションにおいて、スマートロックを活用し、認証された配達員が共用エントランスを解錠して荷物を指定場所に置くサービスで、宅配業者が事前に受け取り同意を取得したうえで、一時的に玄関を開錠し、玄関内に荷物を届ける方式は、防犯性と利便性のバランスがとれた合理的な置き配運用として評価されており、21年のサービス開始以来、年間4000棟のペースで導入が進んでいるという。解錠履歴が記録されるためセキュリティー面でも安心であり、不在再配達を削減するシステムとして、各配送事業者やEC(電子商取引)事業者、マンション管理サイドも積極的な活用を進めており、今後も導入拡大が予想される。

▲三田ガーデンヒルズ内を走行するFORRO(出所:三井不動産)

また、高級大型マンションなどでは自動配送ロボットの活用も実証フェーズから実運用へと移行しつつある。本誌では、川崎重工業が開発した屋内配送用サービスロボット「FORRO」(フォーロ)を用いた大規模分譲マンション向けロボットポーターサービスを紹介した。敷地が広く、居住者と荷物の移動距離が長いことや、各所にセキュリティーゲートを設けた住宅構造などから、荷物運搬業務の負担が大きな大規模マンションにおいて、最新の自律走行技術とその統合管制プラットフォームを活用したポーターサービスは、宅配便取扱いの効率化への応用も期待できる先進実装技術と言えるだろう。自動配送技術は、オフィス街や住宅地での“自律配送”の可能性を切り開いており、置き配と連携した次世代の配達スタイル普及も期待される。

これらのソリューションの根底には、「受け取り体験」そのものを再設計するという思想がある。単にモノを届けるのではなく、ユーザーの生活文脈の中に自然に入り込み、ストレスなく受け取れる仕組みをどう構築するか。その視点こそが、これからの物流の競争軸になる。

行動変容をどう生み出すか、再配達率ゼロの鍵は利用者が握る

行動変容をどう生み出すか、再配達率ゼロの鍵は利用者が握る

技術が進化しても、最後は“人の行動”がすべてを左右する。たとえば、ECサイトで購入時に「受け取り方の選択」ができるようになっていても、それを使いこなすかどうかは、消費者の意識にかかっている。

ある宅配事業者によれば、「置き配希望」と設定しているユーザーでも、不在票から再配達依頼をしてしまうケースが少なくないという。便利な手段が用意されていても、認知されていない、信頼されていない、あるいは習慣になっていないという「意識の壁」が存在する。

再配達をゼロにすることは、現実的には難しいかもしれない。しかし、それに近づけるための社会的努力は、25年以降ますます重要になるだろう。その実現には、「企業の努力」や「制度改定」だけでなく、受け取り手である私たち一人ひとりが“どう受け取るか”を意識し、「届けられる日常」の裏側にある物流の仕組みを思いやる視点が不可欠だ。

再配達を減らすということは、誰かの仕事を楽にするだけではない。環境を守り、社会の持続性を高め、自分たちの未来を選ぶということにほかならない。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。