ロジスティクス2025年も後半戦を迎えた。物流を取り巻く環境の変化も加速する。

本稿では、これまでの本誌LOGISTICS TODAYの上半期報道から業界動向を整理し、次なる展開に向けての理解や考察を深めていきたい。

ここでは、「再配達率削減」に関わる報道について総括する。

政府目標とは未だギャップ、再配達率削減への道のり

政府目標とは未だギャップ、再配達率削減への道のり

物流現場の深刻な人手不足に拍車がかかるなか、24年問題への対応として配送効率の見直しが本格化している。その中でも象徴的な課題として改めて注目されているのが「再配達」である。

本来1回で完了すべき荷物の配送が受け取り手の不在などによって複数回にわたる再配達は、最終配送における典型的な「無駄」であることは言うまでもない。ドライバーの負担増、CO2排出の増加、顧客満足度の低下など、現場と社会全体にさまざまな悪影響を及ぼしてきた。サプライチェーンの効率化においては、事業者側の取り組みばかりが求められてきたが、こと再配達率の削減に関しては、最終工程でつながる消費者自身の意識変容も求められている。

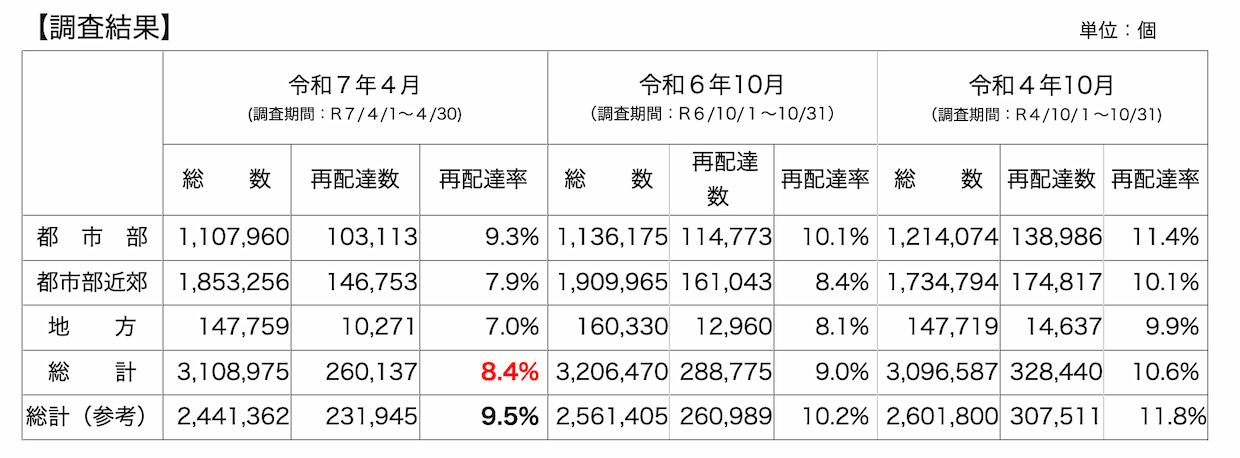

国土交通省は年2回(4月・10月)、宅配便の再配達率サンプル調査を実施している。ことし4月の最新の発表では、25年度までに宅配便再配達率は8.4%となった。政府は再配達率の削減目標として、23年度の11%程度から、24年度には6%程度まで半減させることを目標と定めてきた。政府が宅配事業者を巻き込んで積極的な取り組みを展開した1年だったが、残念ながら目標未達に終わってしまった形だ。

昨年4月の「再配達削減月間」では、官民連携で人気キャラクター「ちびまる子ちゃん」を起用したCMを展開するなど、特に宅配便利用者への呼びかけを強めてきた。再配達問題は、送り手(荷主)、運び手(配送会社)、受け手(消費者)の3者にまたがる構造であり、どこかひとつだけの努力では限界があり、消費者が「自分ごと」として再配達削減に能動的に取り組むことを促すものだった。

また、国は「再配達率削減緊急対策事業」として、宅配事業者に対して再配達削減のためのシステム改修に補助金を出すとともに、消費者に再配達削減ポイントを付与する費用を補助する施策を打ち出した。「緊急」というキーワードには、目標年度における削減率達成を目指す思いも込められていたはずだ。

最新の宅配便再配達率8.4%という数字は、前回調査の昨年10月時点(9.0%)からは0.6ポイントの改善となっている。これまで10%前後で推移してきたことから考えれば、目標未達とはいえ、少しずつではあるが取り組みの成果が出始めていると見ることもでき、これまでの取り組みが奏功していることの反映なのか、今後精査されるだろう。

ただ、今回の事業で打ち出された再配達削減ポイントの付与対象は、「配達日時の指定」「置き配」「余裕のある配送」など既存のサービスであり、目新しさに欠けるとの指摘もある。再配達削減ポイントの動向を分析したSOMPOインスティチュート・プラスは、amazonでは置き配利用率が80%以上に達していることから「(新規の置き配導入にポイントを付与するなど)キャンペーンの対象となる新規利用の余地は少なくなっている」と指摘している。

加えてポイント付与条件の複雑さ、ポイントの低さなどがキャンペーンへの注目度が上がらなかった原因としており、「ポイント等の誘導策よりも、置き配ができる環境を整えることや、できるだけ早期に出荷情報を確定して消費者が日時指定をできるようにすることなど、消費者が利用しやすい環境を整備していくことが再配達削減にはより重要となる」と総括している。

今後も政府は、再配達率削減の意義を啓蒙し、取り組みを強化していくとしているが、制度や啓発だけでは限界があり、より根本的な行動変容やインフラ整備が必要ということが明確になったといえるだろう。消費者の立場からも、より能動的に再配達の削減に取り組まなくては、自らがこれまで享受してきた宅配サービスの利便性を確保することも難しくなっていくだろう。特に単身世帯や共働き世帯の多い大都市圏など、対面受け取りが難しい地域の消費者一人ひとりの取り組みが、大きな効果につながることが期待できる。

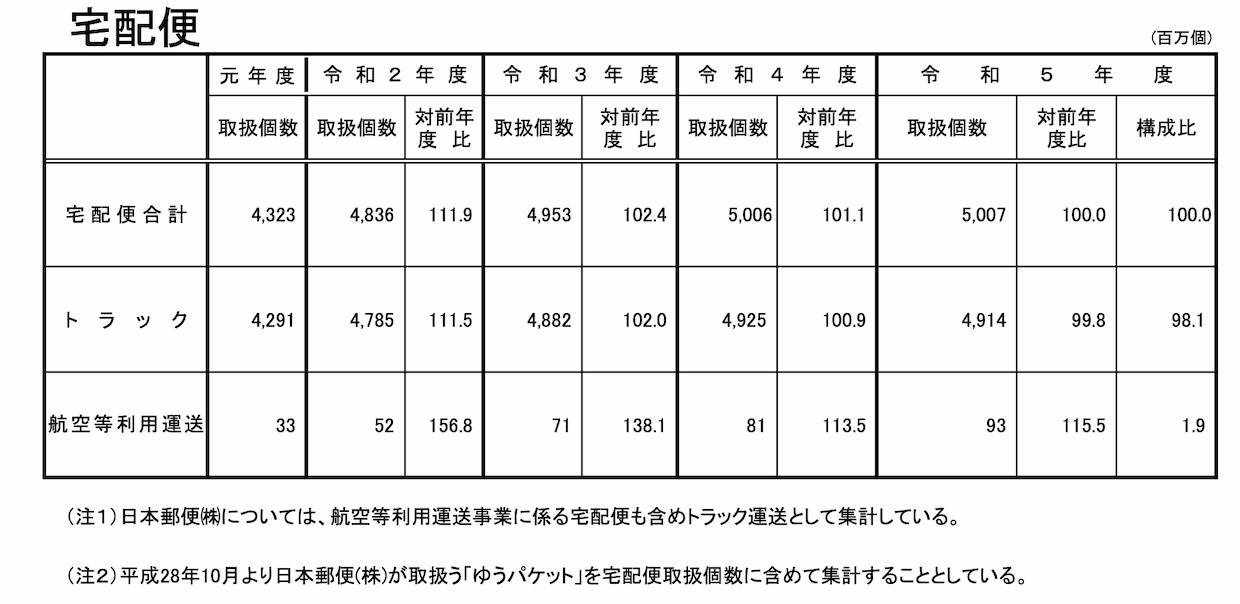

昨年8月に国交省が公開した「宅配便・メール便取扱実績」では、23年度の宅配便取扱個数50億733万個で前年度比145万個・0.3%増と、まだまだその量は増加し続けている。拡大する配送への対応に向けて、配達状況の通知アプリ活用や、注文の工夫などで配送をまとめる取り組み、急がない配送の利用、コンビニ受け取りや、宅配ボックス、宅配ロッカー、置き配の積極利用など、それぞれにできることを取り入れて協力することは、もはや利用者の責務となっている。インターネット通販の利用が当たり前となり、クリックひとつで商品が届く「便利さ」は受け取る側の習慣として定着しているが、その裏で起きている再配達の負荷や社会的コストについて、より深く考え、行動しなくてはいけない。

再配達は「物流」だけの問題ではない

再配達は「物流」だけの問題ではない

国交省は再配達のトラックから排出されるCO2量は、年間で25.4万トン(20年度国交省試算)と推計しており、これは杉の木1790万本が1年間に吸収するCO2量に相当する。物流においては効率化の取り組みが先行する状況だが、効率化・生産性の向上を通じてのCO2削減などにおいても、より精度の高い取り組みが必要となる。再配達の増加は、配送現場だけの問題にとどまらず、環境負荷の観点でも無視できない。

また、再配達率10%を労働力で換算すると、年間6万人のドライバーの労働力に相当する。ドライバー人材の不足が深刻になるなか、貴重な労働力を無駄使いしている状況も大きな問題だ。再配達で配送ルートが複雑化することは、ドライバーの拘束時間の増大に直結し、過酷な労働環境が嫌われることで、さらにドライバー不足に拍車をかけることにもなりかねない。ドライバーの労働環境改善が求められるいま、1件でも再配達を減らすことは業界全体のサステナビリティ向上、環境改善にもつながる。社会全体の「行動の最適化」の一環と位置づけ、これまでの当たり前から脱却することが必要である。

当たり前の見直しには、住宅設計、インターホン・ロック機構、地域での宅配インフラ整備なども含まれるだろう。

再配達率削減目標は、数字の話ではなく、「人と社会のリズムをどう整えるか」という問いそのものだ。

続く中編では、その鍵となる「置き配」制度をめぐる新たな動きについて詳しく見ていく。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。