環境・CSR2025年も後半戦を迎えた。物流を取り巻く環境の変化も加速する。

本稿では、これまでの本誌LOGISTICS TODAYの上半期報道から業界動向を整理し、次なる展開に向けての理解や考察を深めていきたい。

ここでは、「脱炭素」に関わる報道について総括する。

求められるモーダルシフトや共同化、どこまで前進したか

求められるモーダルシフトや共同化、どこまで前進したか

2050年カーボンニュートラル(CN)実現に向けて、日本社会全体が脱炭素への取り組みを加速させている。50年の温室効果ガス排出実質ゼロという政府が掲げた目標達成に向けては、30年までに13年比で46%削減という中間目標をクリアしなければならない。国土交通省のグリーン成長戦略でも、運輸部門は重点分野と位置づけられている。

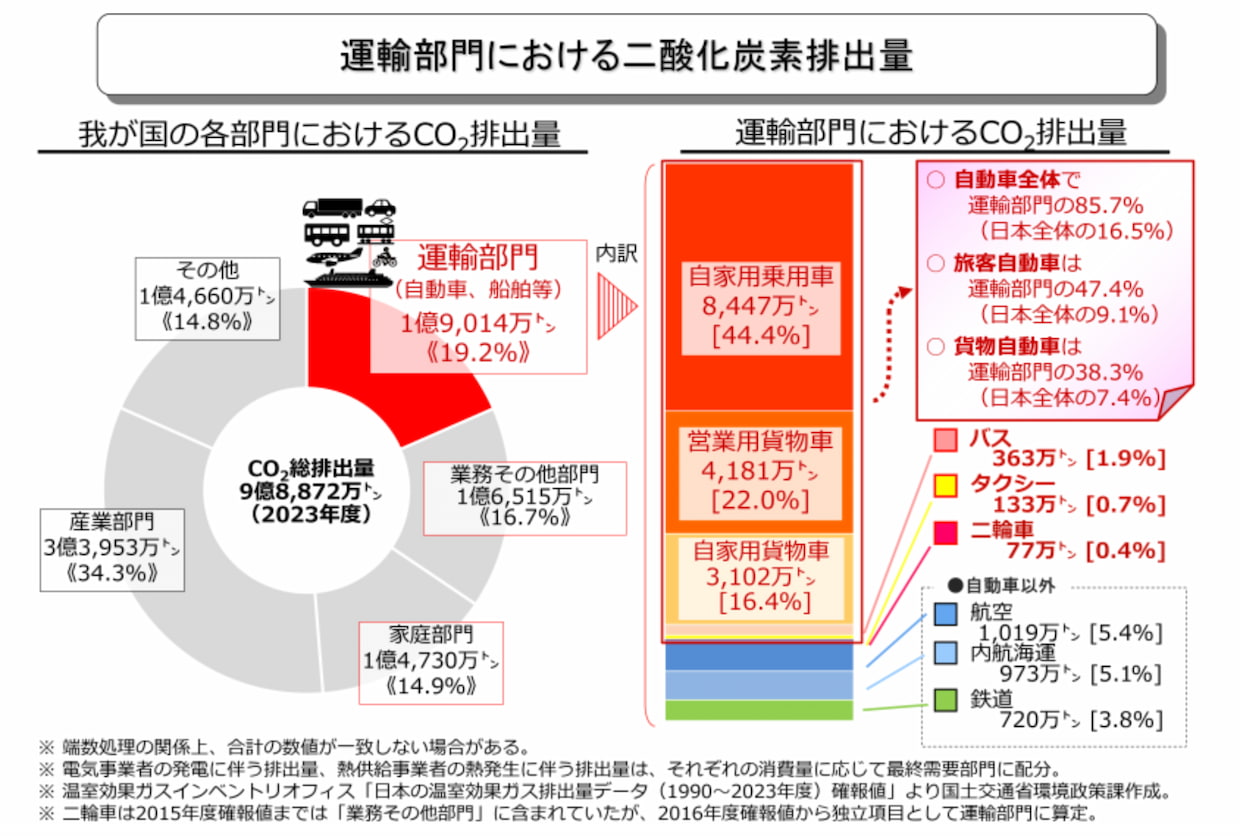

日本の運輸部門のCO2排出量は国内全体の19.2%を占めている。このうち自動車全体の運輸部門における排出量は85.7%を担う最大の排出源である。特に国内物流はトラック依存が大きく、24年問題によるドライバーの時間外労働規制を契機に、構造転換が迫られる要因となっている。なかでも長距離幹線輸送において、CO2排出抑制と労働時間問題を同時に解決する鍵として、トラック利用から、モーダルシフトと共同輸送への構造転換が訴えかけられてきた。

政府の19年時点におけるモーダルシフト推進計画では、鉄道輸送を19年度の184億トンキロから25年度までに209億トンキロへと引き上げる目標とされた。内航海運も同様に19年度時点の358億トンキロを基準とした目標として25年度には389億トンキロへ引き上げる計画であった。現状を確認すると、鉄道は165億(22年度)、海運は387億(21年度)という状況である。着実な進展が見られながらも、特に鉄道分野では、さらなる推進力が必要だ。

日本貨物鉄道(JR貨物)がことし3月に公表した25年度の事業計画では、モーダルシフトの追い風を受け5期ぶりの黒字転換目標が示された。コンテナ輸送事業の取扱収入1240億円、輸送効率の重要指標である輸送トンキロ196億トンキロ、輸送効率の最適化を示す積載率76.5%の達成を目指す。

31フィートコンテナ(出所:JR貨物)

24年度通期の輸送実績でも、中央新幹線建設工事に伴う発生土の運搬などの増加要因とは別に、涼飲料水およびビール類などの「食料工業品」および「紙・パルプ」で、一部顧客の鉄道シフトによる増送を報告しており、今年度は政府備蓄米の輸送も実績を押し上げる要因となっている。拡大する需要に対応して、インフラ投資などで受け入れ体制も強化する方向性だ。本誌でも3月、31フィートコンテナを新たに60個導入して利用促進を図ることが報告されている。

さらに、不動産事業においては「回転型不動産ビジネス」へ注力し、倉庫と輸送をつなぐ包括的なサービス提供で、より付加価値の高い総合物流サービスの実現を目指す。脱炭素社会の実現に向けた取り組みとして、輸送に伴うCO2排出削減量の詳細な可視化を進め、荷主企業のサプライチェーン全体の環境負荷低減への貢献度を定量的に示す情報提供サービスを導入するなど、トラック中心の輸送体制からの転換を促す構えだ。鉄道輸送のデメリットとして指摘されてきた自然災害への復元力、代替輸送ルート複線化など、安定的な輸送サービスの確立も必要になるとともに、昨年の車両組み立て作業不正のような事態が再発しない体制作りも、モーダルシフト拡充の重要要素となるだろう。

モーダルシフト阻む課題は山積

モーダルシフト阻む課題は山積

内航へのモーダルシフトにおいては、5月に国土交通省が、「内航海運へのモーダルシフト利用検討ガイド」と「航路情報一覧」を公表した。昨秋実施した「モーダルシフトに関する内航海運の新規需要調査」で明らかになった、「内航船の利用方法がわからない」「どこに相談すればよいかわからない」といった荷主企業や物流事業者の声に応えるもので、具体的な検討手順やメリット、実際の航路情報などを分かりやすく提示することで、内航モーダルシフトを後押しするものだ。荷主・物流事業者の多くが内航利用に関心を持ちながら、実際の利用割合は10%未満にとどまっている実情に対して、「情報不足」という課題の解消が期待される。

もっとも、情報不足だけがモーダルシフトを阻む要因ではないことは明らかだ。政府の「物流革新に向けた政策パッケージ」で掲げた目標、「鉄道・内航の輸送分担率を今後10年間で倍増する」までの道のりは長い。転換コストはもちろん、トラック輸送を前提とした商習慣やインフラの再整備、なんといってもサプライチェーン全体で活用するための協力体制の構築は、まだ道半ばという状況だ。国交省のガイドライン公開も、データ共有や標準化などを最終ゴールとするならば、そのスタートラインの入り口にすら立っていないことの証明ともいえるだろう。

国交省は、「モーダルシフト等推進事業」、「モーダルシフト加速化事業費補助金」、「地域連携モーダルシフト等促進事業」など、企業それぞれの実情に応じて、モーダルシフトの初期投資や運行経費の一部を支援する3つの補助金制度を用意し、積極的な活用を呼びかけている。眼前の効率化のみならず、環境取り組みへも覚悟を持って臨むべきタイミングも近づいている。環境負荷低減にどれだけ貢献できるか、商品の輸送方法まで検証され、特にグローバル領域においては商取引の重要な要素となっていくことは間違いない。もはや、先進的な取り組みとして様子見する時期ではない。

続く中編では、車両や燃料技術開発など、配送領域における脱炭素の現状、さらには海運、航空分野での上半期動向を整理する。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。