記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は「JILSロジスティクス大賞はTDBCとtraevo」(8月5日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)

◇

ロジスティクス物流業界が直面する「2024年問題」の解決策として今、革新的な共同輸送マッチングシステムが注目を集めている。運輸デジタルビジネス協議会(TDBC、東京都港区)とtraevo(トラエボ、同)が開発した「traevo noWa(ノワ)」だ。このサービスは荷主や物流事業者向けの共同輸送相手探索サービスとして8月1日にサービスイン。23年、24年度を「該当者なし」とした、厳格な審査で知られる日本ロジスティクスシステム協会(JILS)の25年度ロジスティクス大賞を見事受賞した。

この栄えある賞は、ロジスティクスの発展に向けて優れた実績を持つと認められる団体にのみ贈られる最高峰の表彰だ。この栄誉の陰には、一人の男の静かな情熱があった。その人物はTDBCのワーキンググループリーダーを務めるAGCの田中真史氏(調達・ロジスティクス部)。業界の常識を打ち破る氏の取り組みが、この歴史的な受賞を決定づけた原動力だった。この快挙は決して偶然ではなかった。

▲AGC 調達・ロジスティクス部 技術統括室 ロジスティクス技術チームリーダーの田中真史氏

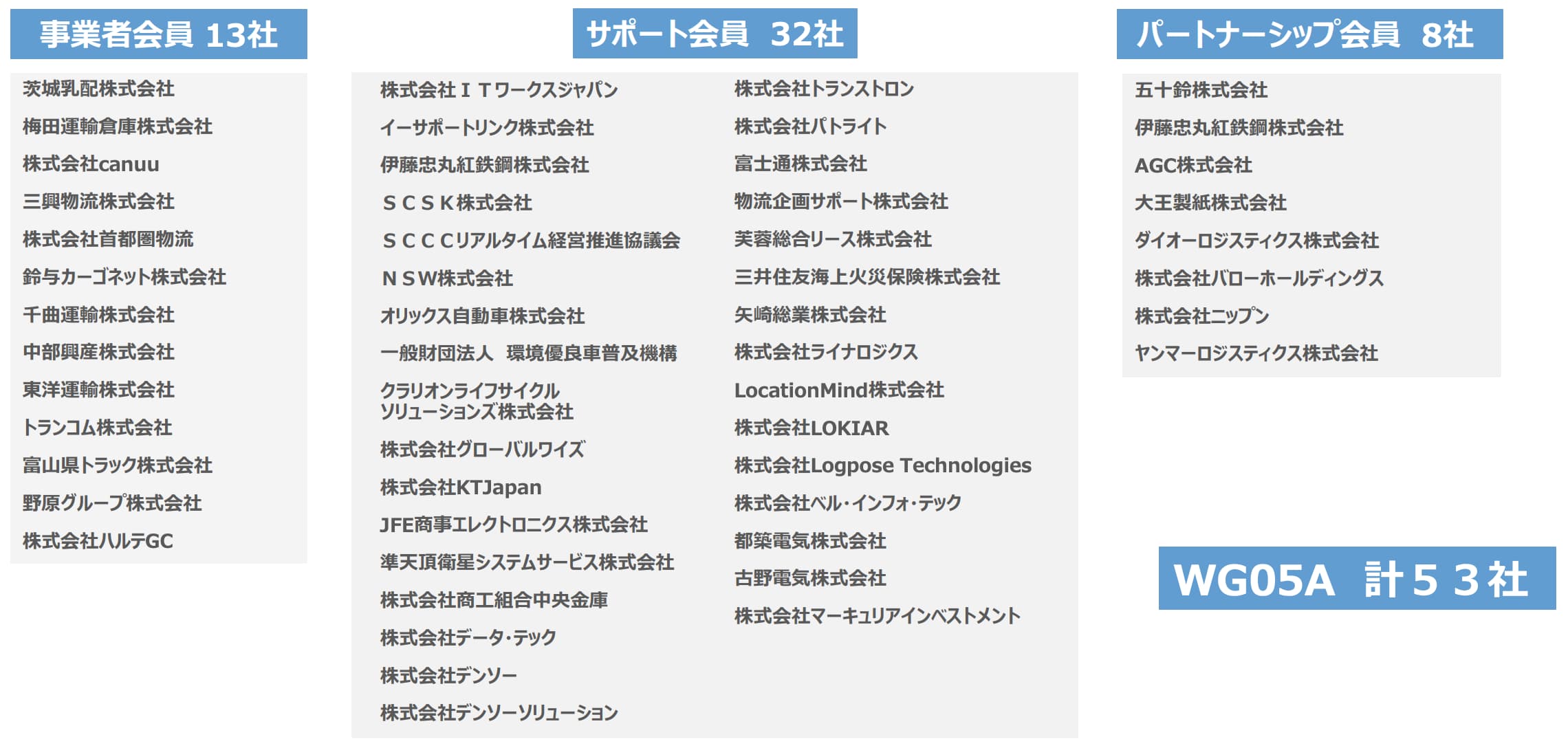

運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)は、運輸業界と荷主企業、地方自治体、ICT企業など多様な業種が連携し、デジタル技術で運輸業界を変革することを目的として16年に設立された。現在の会員数は205社。タクシー、トラック、ダンプ、バスの運輸事業会社とITサポート企業、大手荷主企業などが参加している。

■ワーキンググループ

TDBCの特徴は、テーマごとに設置したワーキンググループ(WG)にある。運輸業界が抱える従業員の高齢化、人材不足、非効率性、事故リスクなどの課題は、1社では解決が困難だ。そこで複数の会員企業が業界を横断してWGに集まり、さまざまな技術やソリューションを活用した解決策の検討と実証実験を通して現場で検証し、実効性のある成果を目指している。

荷主が生み出した共同輸送マッチングシステム

荷主が生み出した共同輸送マッチングシステム

traevo noWaは、物流業界の構造的課題を解決するために開発された共同輸送マッチングシステムだ。サービス名の「Wa」には2つの意味が込められている。1つは「和」。業種や会社規模を問わず、誰もが同じデータを公平・平等に活用して共同輸送の実現を目指すという理念。もう1つは「輪」。物流の共通課題に対して各社が繋がり、協調して持続可能な物流環境を構築するという願いだ。

このシステムが画期的なのは、ユーザーである荷主企業が自ら中心となって作り上げた点だ。システム構築に荷主、物流事業者、車載器メーカー、位置情報サービスベンダーなど50社以上が参加。荷主企業が主導権を握りながら、業界の垣根を越えた真の協働体制を築いた。この荷主主導のアプローチは、物流業界に新たな動きをもたらした。

これまでの共同輸送マッチングは、荷主が1対1あるいは少数グループ内で協議するか、大手ITシステム会社が開発・提供したものを利用するのが一般的だったが、traevo noWaでは、「n対n」の出会いを生むところから荷主自ら積極的に関与し、解決策を共創する姿勢を示した。この革新的な発想転換こそが、過去2年間「該当者なし」とした厳格なロジスティクス大賞の審査委員会を動かした決定的要因となった。

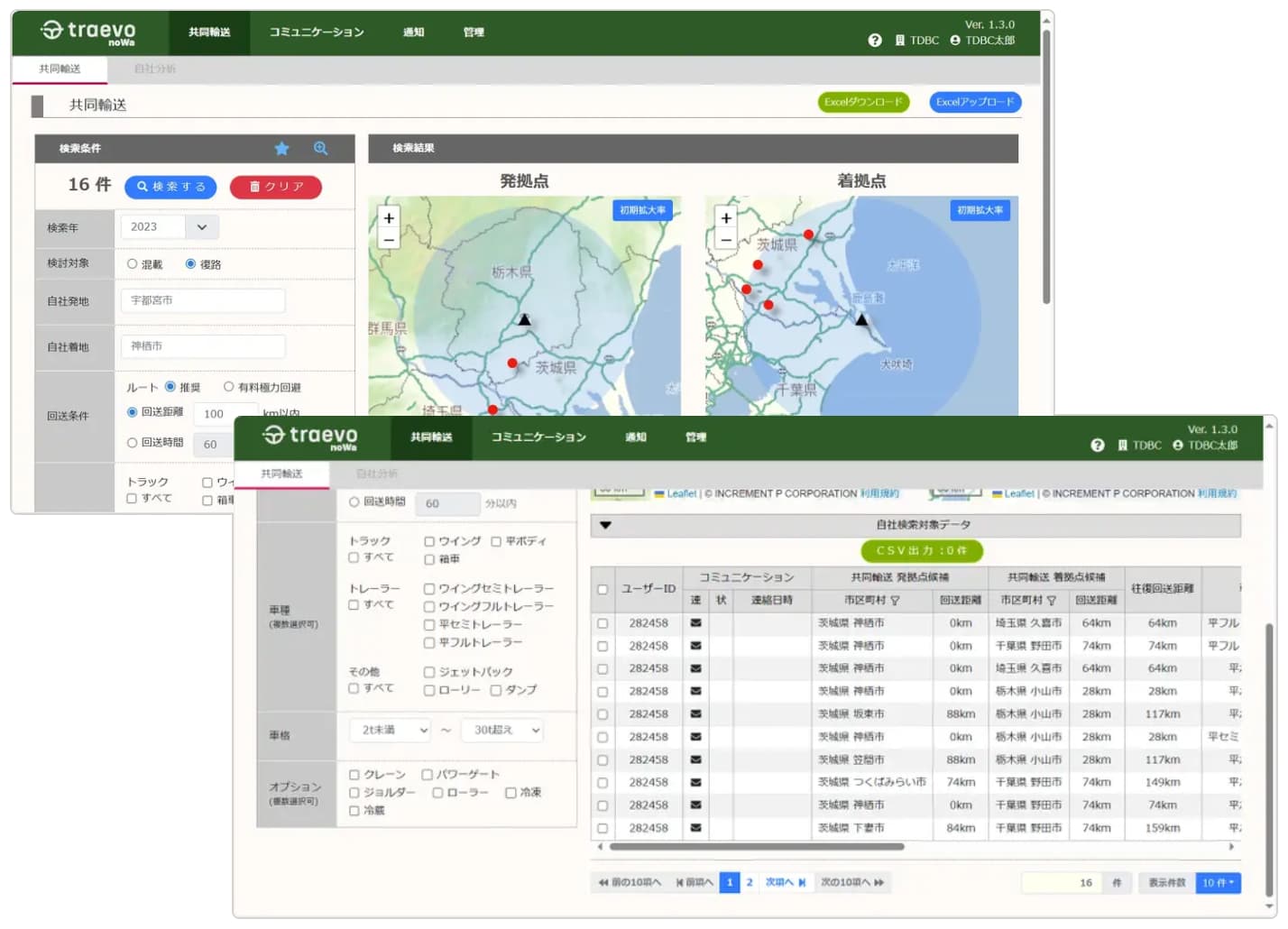

traevo noWaのもう1つの特筆すべき点は、匿名性を担保しながら自社とマッチングする可能性のある混載・往復共同輸送相手を自由に検索できることだ。IT知識がなくても簡単な操作で、「まだ見ぬ共同輸送相手」とつながれる仕組みを実現した。現在、荷主企業や物流事業者など輸送データを持つ企業であれば誰でも参加できる。

▲共同輸送の可能性がある輸送案件を検索する画面

課題解決への強い思いがリーダーシップを生んだ

課題解決への強い思いがリーダーシップを生んだ

この画期的な荷主主導のマッチングサービスはいかにして生まれたのか──。輸送力不足による物流危機が迫るなか、トラック輸送での積載効率向上による物流の効率化が急務と言われて久しい。しかし、共同輸送という解決策があるにも関わらず、「協議する相手探しにかかる労力が膨大」という現実的な課題があった。

「私たちが目指したのは、この根本的な課題の解決だった」とAGCの田中氏は振り返る。22年1月のtraevo設立から3年間、田中氏は荷主、物流事業者、車載器メーカー、位置情報サービスベンダーなど50社以上が参加するTDBCのワーキンググループ「共同輸送データベース構築API」のリーダとして、共同輸送マッチングシステムの社会実装と活用を目標に実証実験を重ねてきた。「恐らく適任者はほかにもいたはずだ。しかし、構想を温めた当事者として、最後まで見届ける義務があった」と田中氏は笑顔を見せる。

AGCでは化学品やガラス製品の輸送で、タンクローリーや平ボディなど特殊車両の比率が高い。平ボディ、タンクローリーを使用する輸送が全体の4割ほどという状況だ。しかし、車両数自体は少ない。ドライバー不足も深刻だった田中氏は「効率性を図った上で事業者に適切な収益性を確保し、ドライバーも会社も十分な収入を得られる体制の構築が必要」と危機感を抱いていた。

自社だけでは限界があると感じ、他社との共同輸送を模索。しかし、最も難しいのは荷姿や条件の違いをどう調整するのかだった。一般的なマッチングプラットフォームではこの課題を解決できないこともあった。そこで、traevoの動態管理プラットフォームに着目し、TDBCとの連携を提案した。

ユーザー目線で設計されたシンプルなシステム

ユーザー目線で設計されたシンプルなシステム

traevo noWaの特徴を一言で言い表すなら、そのシンプルさだ。入力データは出発地と到着地の市区町村、車種(平ボディやウイング車など)、車格(何トン車か)のみ。荷姿や時間情報は含めない。田中氏によれば、「荷姿を含めると、営業機密に関わる可能性がある。非特定性を重視して情報を丸めた形にした」と説明する。

「これは中長期的に共同輸送を検討する相手を探すための入り口だ。単純にどこからどこへ何の車で運んでいるかという情報だけでも、データとしてまとまれば十分価値があると考えた」(田中氏)

このシンプルな設計にはさらなる理由がある。traevoの鈴木久夫社長がこう付け加える。「参加障壁をできるだけ低くしたかった。入力するデータの種類が少なければ少ないほど煩わしさが減り、参加率が高まる。それによってユーザー数のボリュームをとにかく増やすのが狙いだった」

▲traevoの鈴木久夫社長

革新的なコミュニケーション機能で効率的なマッチングを実現

革新的なコミュニケーション機能で効率的なマッチングを実現

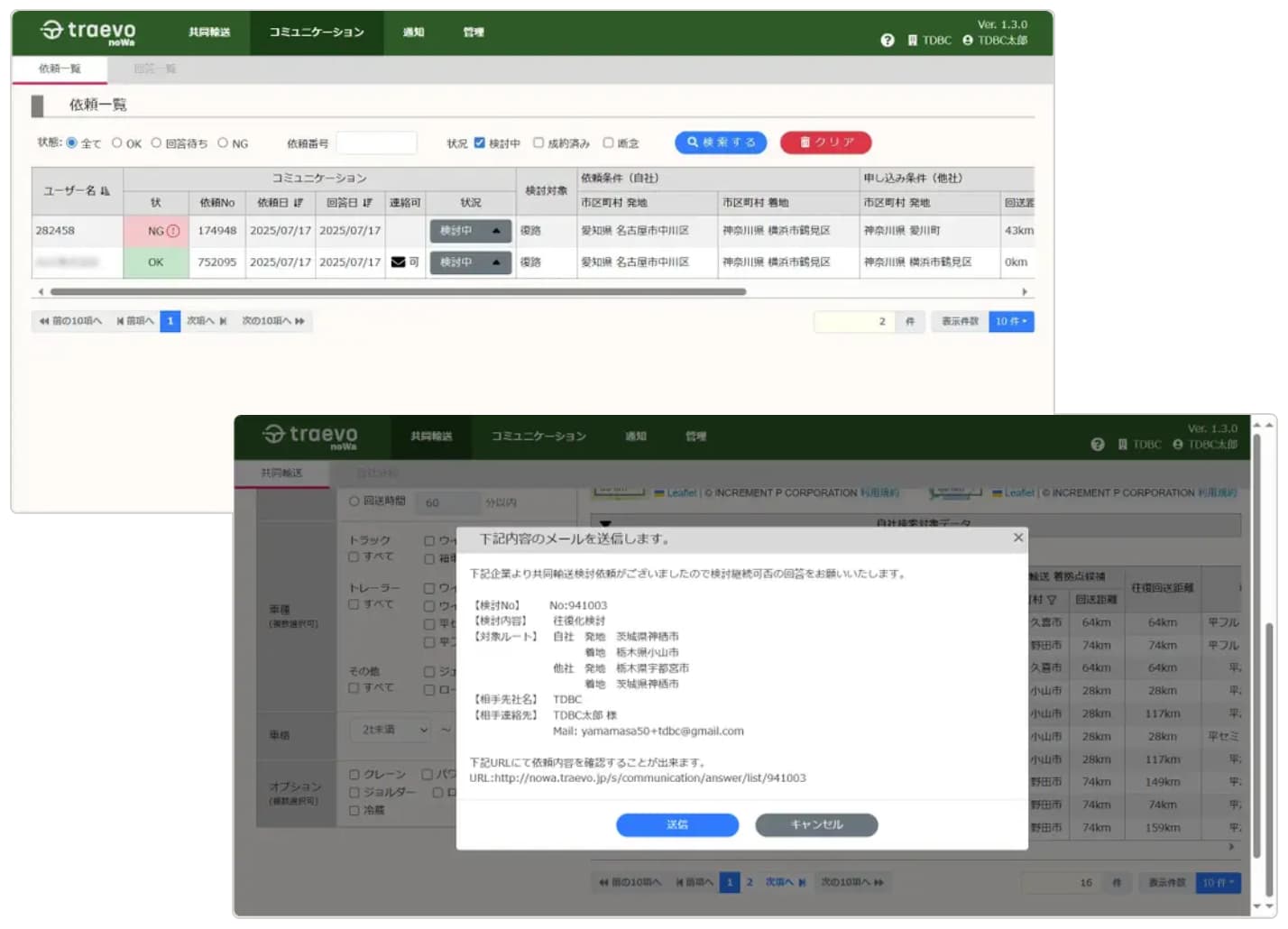

プラットフォームの核心となるのは、24年に追加した簡易コミュニケーション機能だ。検索結果から興味のある相手を見つけた場合、メールマークをクリックすれば検討依頼を送信できる。この段階では相手の会社名は分からず、IDのみを表示する仕組みだ。

田中氏は「データの中に名前入れると、抜き出されて別目的で使われる懸念が残るので、IDでしか分からないようにした」と匿名性を重視した設計を説明する。依頼を受けた側は、検討を進めるか否かをワンクリックで回答できる。OKの場合のみ、双方の会社情報が開示され、その後はフリーメールでの詳細な条件交渉に移る。

▲簡易コミュニケーション機能の操作画面

データ入力方法も利用者の負担を最小限に抑えた。デジタコ搭載車両からは自動でデータを吸い上げ、それ以外はExcel(エクセル)ファイルでの手動入力に対応する。「物流の業界はデジタル化が進んでいない。難しいことを課すと、敬遠されてしまう」と田中氏は肩をすくめる。Excelファイルの内容も極めてシンプル。「これであれば負荷無く、表を埋められる内容。このくらいにシンプルにしないと、ユーザーの増大は見込めない。ユーザーが増えれば増えるほどユーザーが受け取るメリットが大きいわけですから」と田中氏は設計思想を語る。

実証実験から生まれた確かな成果

実証実験から生まれた確かな成果

23年度の実証実験ではAGC、ヤンマー、大王製紙、中部興産、トランコム、鈴与の6社がデータを入力し、100件以上の候補から8件の共同輸送を実現した。「積載効率、燃費、CO2排出量すべてにおいて30%から40%の改善を実現した」と田中氏は成果を報告する。

特に注目すべきは、4トン車レベルでの混載も実現したことだ。「ちょっと積んでもらうみたいな感じのものでも対応できる」と田中氏は従来は大型車中心と考えられがちな共同輸送に対し、中小規模の輸送による効果も言及した。

業界全体を見据えたユニバーサルシステム

業界全体を見据えたユニバーサルシステム

traevo noWaの料金設定は年間3万円と、中小企業でも導入しやすい水準に設定した。田中氏が念頭に置くのは「ユニバーサルシステム」だ。「技術的な共通基盤を通じて業界全体の底上げを図り、大企業だけでなく中小企業も含めた全体最適を実現するシステム。要するに、みんなが安価に、データを平等に共有できるものを作っている」と田中氏は理念を語る。特定の大企業だけが恩恵を受けるのではなく、業界全体が平等にメリットを享受できることが理想だという。

さらに、このプラットフォームの真価は、実際に物流現場で働く人々の声を反映した設計にある。田中氏は「課題を持っている人たちが作ったシステムということがすごいと思う。余計な機能を削ぎ落とし、欲しい機能だけを合算したものにした。2年目の実証実験のタイミングで『これは使えるんじゃないかな』と確信が芽生えた」と振り返る。大手企業が手がけるシステムとは一線を画し、現場の声に徹底的に耳を傾けた結果生まれたのが、このシンプルで実用的なプラットフォームなのだ。

物流業界の未来への強い信念

物流業界の未来への強い信念

田中氏の信念は、日本の物流業界に存在しなかった根本的なインフラの構築にある。traevoの鈴木久夫氏が現状を冷静に分析する。「さまざまな経緯があり、業界の利害関係や対立などが重なって、用語やデータ規格も統一されていない。農業統計や商業統計は整備されているが、輸送に関しては『誰が、どこに、何を運んでいるか』という基本的なデータベースが存在しないのが実情だ」と、業界の構造的な課題を指摘する。

TDBC代表理事の小島薫氏もまた、データベースの重要性を訴える。「現在、プラットフォームにおいて蓄積している輸送のデータベースは日本の財産だ。それを作る機会を得た今、多くの企業にプラットフォームに参加してもらい、日本の物流の最適化に努めてもらいたい」と語り、田中氏の取り組みが前例のない挑戦であることを強調する。

▲TDBC代表理事の小島薫氏

田中氏自身も「皆さんがデータを提供することが他者のためになり、自分が提供するデータが他者のみならず自分の利益にもなる。いわゆる、途方もないエコシステムだ」と語る。自社の輸送情報を提供することで他社を助け、結果的に自社も恩恵を受ける好循環が生まれる。田中氏が思い描くのは、データという「共有財産」を業界全体で育み、その恩恵を皆で分かち合う壮大な青写真なのだ。

現在、ホワイト物流推進運動の参加企業は3200社おり、全国展開を開始したtraevo noWaは、そのうち5%にあたる200社の参画を当面の目標としている。田中氏は「プラットフォームへの認知がどんどん広がり、数年で大手荷主だけでなく、中小事業者も含めて参加企業の割合が10%を超えるようになればいい」と将来を見据える。

3年ぶりの大賞は田中氏の情熱と実行力、そして業界全体を見据えた使命感が結実したものだ。日本初の輸送データベース構築という前人未到の挑戦と、現場で汗を流す人々への深い共感が、物流業界に新たな地平を切り拓くはずだ。

~traevo noWaユーザーが語る新しい共創のカタチ~

主催:運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)「traevo noWa」活用分科会

共催:traevo

日時:2025年10月10日15時30分~17時

形式:Zoomウェビナーによるオンライン開催

定員:200人

参加費:無料(事前登録制)

詳細・申込:https://tdbc.or.jp/working-group/2025/wg05/68a803d2c9af91f04d4b49c6/

■「traevo noWA」共同輸送検索の操作マニュアル動画

■「traevo noWA」簡易コミュニケーション機能のマニュアル動画

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。