ロジスティクス国際物流の現場には、いまもなお紙やPDF、Excel(エクセル)などに依存した大量の「非構造化データ」が存在する。インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、原産地証明書など、取引のたびに発生する膨大な書類が、人手による入力や確認を前提として処理されてきた。効率性を欠き、ヒューマンエラーの温床ともなってきたこの構造的な課題に挑むのが、Zenport(ゼンポート、東京都千代田区)が新たに打ち出したサービス「AI-BPO」だ。

▲Zenport太田文行代表

同社は9月、第1弾として「ZenRead」をリリース。AI(人工知能)によるOCRと人間の専門的チェックを組み合わせ、非構造化データを基幹システムに連携可能な構造化データへと変換する仕組みだ。太田文行社長は「これは単なる効率化ツールではなく、国際物流の持続可能性を担保する産業基盤になる」と語る。

米国のコンサルティング大手ガートナーの調査によれば、企業が扱うデータの8-9割は非構造化データだとされる。物流業界ではこの比率がさらに高く、現場ではメール添付のPDF、スキャンされた紙の書類、エクセルによる手作業の管理が日常化している。

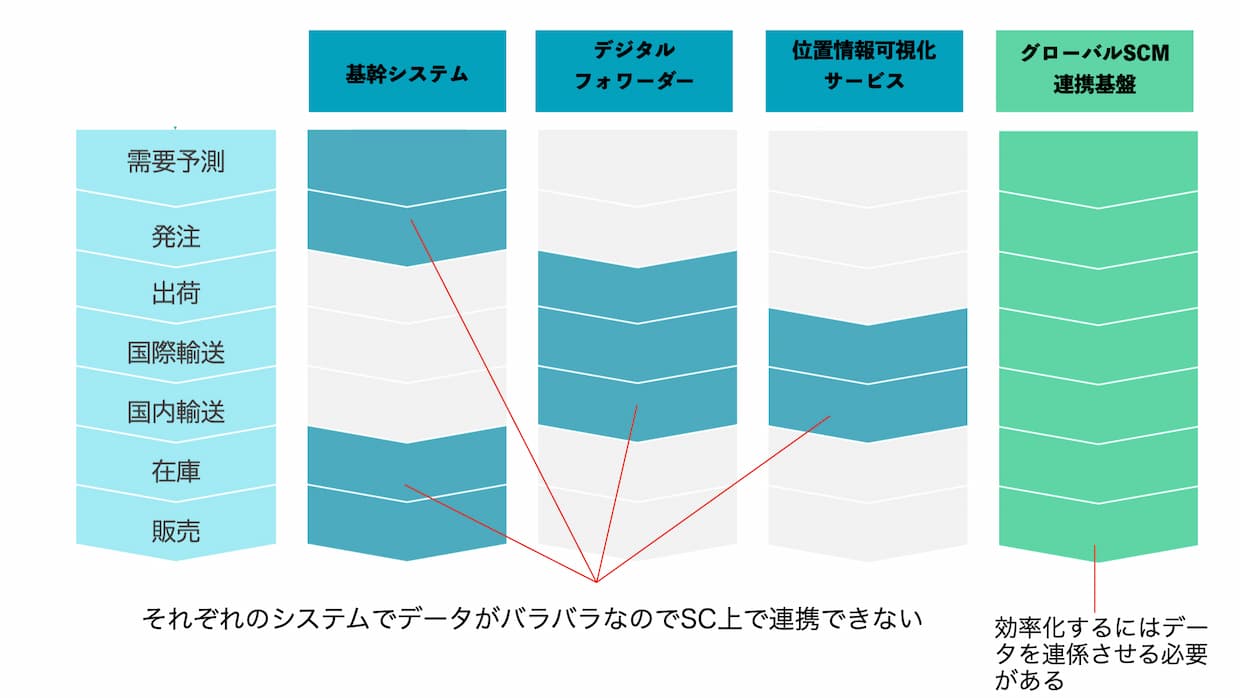

太田氏は現状を「サプライチェーン(SC)を動かす情報は、発注、出荷、輸送、在庫、生産、販売とあらゆるプロセスに広がる。ところが、それぞれのデータがつながっておらず、間を紙やメール、PDFでつなぐしかない。だからこそ貿易書類はいつまでも人の手を離れなかった」と分析する。

この、データ間の「壁」を越えるには、非構造化データをいかに精度高く構造化するかが鍵になる。AI-OCRによる読み取りは進歩したが、100%の正確性を保証するのは難しい。Zenportは「Human in the loop」の発想を持ち込み、AIが処理したデータを人が検証・補正する2段構えの仕組みを採用した。

Zenportの新サービスは、既存の基盤機能「SmartGrid」と統合されている。これにより、発注担当者は注文単位、フォワーダーはB/L単位といったように、業務ごとに異なる視点でデータを切り出して利用できる。

太田氏は「これまで現場ではエクセルを加工して何度もデータを作り直してきた。しかし一つのデータセットから自在に切り出すことができれば業務が飛躍的に効率化される。注文情報、出荷情報、輸送情報をすべて紐づけられるのがZenportの最大の特長だ」と強調する。

この「つなぐ」思想は、同社が展開してきたZenConnect(全プロセスを有機的に連携するアーキテクチャー)やZenSync(標準データ連携基盤)、ZenGrid(パーソナライズされたUI/UX機能)にも共通する。

国際物流のデジタル化を巡っては、すでに複数のプレーヤーが動いている。たとえば、B/L電子化をはじめとする「輸送領域」に強みを持つサービスや、SaaS型の国際物流プラットフォームも台頭し、特定プロセスの効率化を狙うサービスが登場している。しかし太田氏は、「競合がカバーしているのは輸送や出荷に限られ、発注情報と結びつくことはない」と指摘する。「SC上のデータを『一気通貫』で運用できなければ、複雑な国際貿易の真のDX(デジタルトランスフォーメーション)は実現できない」と太田氏は語る。

▲デジタルツールを導入すると便利になる部分もあるが、SC全体でデータを連携できないため、手入力のエクセルファイルなどでつなぎ合わせなければならない

新サービスの背景には、国際物流を取り巻く構造的な変化がある。冷戦終結後の30年間はグローバルSCが飛躍的に拡大した「黄金期」だったが、その前提は崩れつつある。「リーマンショック以降、供給網は安定を失い、地政学リスクや人口減少がその不安定さに拍車をかけている」と太田氏。その分析が正しければ、これまでのように人手に頼るやり方では立ち行かないだろう。太田氏はさらに「情報を省力化された状態で扱える仕組みを整えなければ、モノの流れが維持できず、富の創出も難しくなる」と続けた。

人口減少は国内だけの問題ではない。港湾や倉庫での労働力不足は世界規模で深刻化している。太田氏は、SC全体が「ほころび始めている」と警鐘を鳴らす。

同社は国内にとどまらず、海外でのインフラ構築も視野に入れる。太田氏は、水産業との連携による東南アジアでの超低温倉庫網構想を披露した。日本品質の物流オペレーションを現地で再現し、冷凍食品や水産物を高品質のまま流通させる狙いだ。太田氏は「日本の自動車企業は半世紀前に海外へ生産拠点を展開し、世界的な規模へと成長を遂げた。高い品質を誇る日本の水産業や食品産業も同様に、SCごと海外に持っていくことができるはずだ。その足回りをデータの面から支えるのが我々の役割だ」と今後の展望を語る。この発想は、物流業界が持つ「産業輸出」の新しい形を示すものともいえるだろう。

ZenReadは、Zenportが描く未来像の第一歩にすぎない。構造化データの自動連携を起点に、将来的にはAIエージェントによる高度な業務自動化を視野に入れる。「非構造化データを構造化する仕組みを持ち、それを企業間でシームレスに共有できれば、サプライチェーン全体が共通資産となる。人手不足が進むなかで、データをつなぐ役割は、より大きな役割を持つことになる」と太田氏は結んだ。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。